Takterzeugung

Monolithischer CMOS-Oszillator ersetzt Quarz

Aufgrund ihrer hohen Genauigkeit und geringen Temperatur-Abhängigkeit werden zur Takterzeugung meist Quarz-Oszillatoren verwendet, die mechanisch sehr empfindlich und vergleichsweise teuer sind. Ein monolithischer CMOS-Oszillator des Chip-Herstellers IDT erreicht eine Frequenzstabilität von 100 ppm und kann daher auch Gigabit-Ethernet-Systeme takten.

Digitale Schaltungen benötigen präzise Taktquellen. Verwendet werden hier Quarze und Quarz-Oszillatoren, da sie frequenzstabil sind und ihre Frequenz nur geringfügig von Temperaturschwankungen beeinflusst wird. Aber Quarze sind empfindlich gegenüber mechanischem Schock sowie Vibrationen. Darüber hinaus können sie nicht in Chips integriert werden, neben einem Quarz werden für den Aufbau eines Taktfrequenz-Generators externe Bausteine für den Aufbau von Oszillatoren und PLLs benötigt.

Der des Chip-Herstellers IDT (www.idt.com) stellt mit dem Baustein IDT3C02 einen "CMOS Harmonic Oscillator" (CHO) genannten integrierten LC-Oszillator vor, der in Kombination mit binär abgestuften Kondensatoren verwendet wird. Mit diesen lässt sich die Oszillatorfrequenz um die Nennfrequenz von 3 GHz kalibrieren, die dafür notwendigen Parameter werden in einem automatisierten Prozess ermittelt und in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Die Ausgangstaktfrequenz lässt sich über einfache Teilungen zwischen 4 und 133 MHz einstellen. Der Temperaturgang des CHO wird durch programmierbare Kapazitätsvariations-Dioden kompensiert. Diese werden mit einer Spannungsquelle mit positivem Temperaturgang verbunden, die Kapazität der Dioden sinkt also mit steigender Temperatur und wirkt damit dem negativen Temperaturkoeffizienten des CHO entgegen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Neben der Temperatur hat vor allem die Versorgungsspannung großen Einfluss auf die Stabilität der Frequenzerzeugung. Die Versorgungsspannung des CHO von 2,5 V wird durch einen sehr stabilen Längsregler (LDO - Low Drop Out) mit Bandabstandsreferenz generiert. Um schließlich noch Alterungseffekten vorzubeugen, die etwa durch Schäden in Oxidschichten entstehen und durch zu hohe Signal-Amplituden begünstigt werden, wurden in den IDT3C02 Schaltungen integriert, die diese Spannungsspitzen begrenzen. Der Baustein nimmt im aktiven Betrieb - ohne Berücksichtigung der Ausgangslast - bei Betriebsspannungen 1,8 V, 2,5 V oder 3,3 V nur 2 mA auf.

Nicht schlechter als Quarze

Die Frage, welche Marktchancen dieses Produkt hat, wird ja durch die Zielanwendungen definiert. Während für USB 2.0. z.B. noch Frequenzabweichungen von 400 ppm und für PCIe immerhin noch 300 ppm tolerabel waren, beträgt die maximal zulässige Abweichung beim 1-Gbit/s-Ethernet nur noch 100 ppm -- und dieser Wert wird vom IDT3C02 erreicht. Der CHO zeigt Jitter-Werte, die zudem deutlich besser sind als die der meisten Quarz-Oszillatoren mit integrierter PLL (IDT hat eine FemtoClock NG genannte PLL-Technologie entwickelt, die keine nennenswerte Verschlechterung der Quarz-Eigenschaften mehr hervorruft).

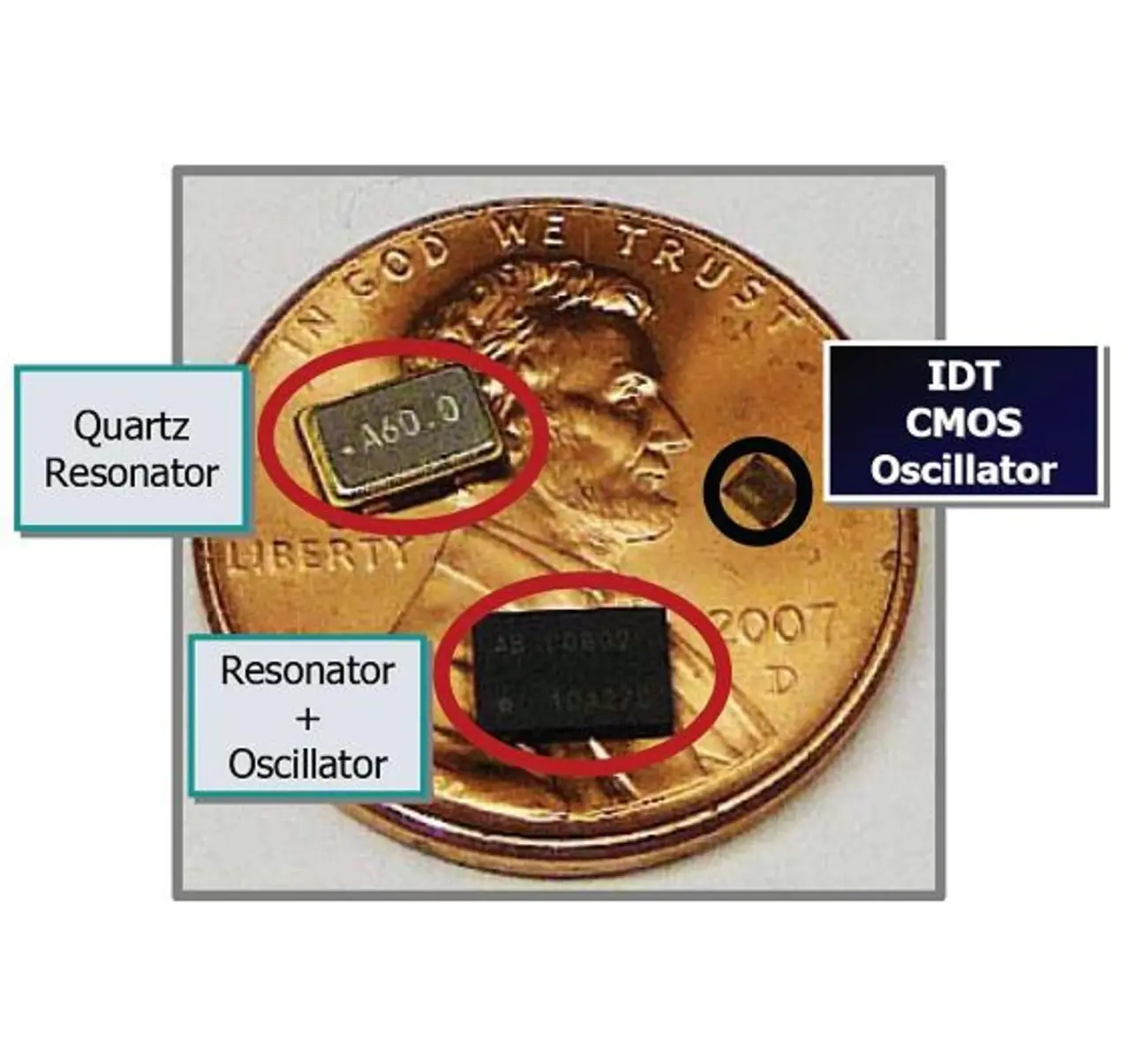

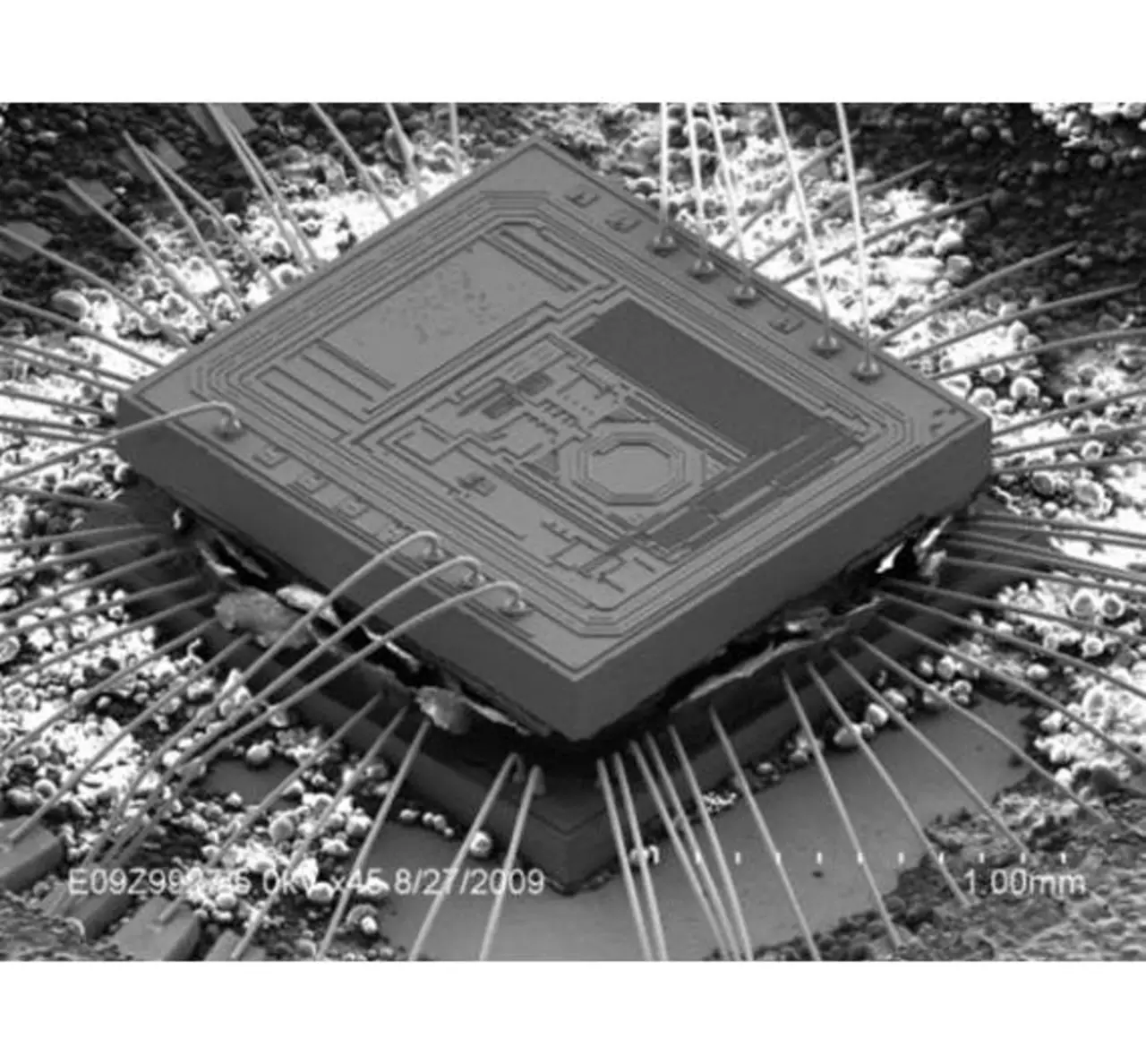

Ein entscheidender Vorteil des IDT3C02 sind neben dem geringen Preis die geringen Abmessungen (Bild 1), die Einhausung erfolgt in Kunststoff-Packages, die kostentreibende Keramik-Einhausung, bei welcher der Markt von nur zwei japanischen Herstellern beherrscht wird, entfällt). Dadurch, dass des den IDT3C02 auch als Die gibt, sind Fertigungs- und Einhausungsverfahren wie CoB (Chip On Board) oder MCP (Multi-Chip-Package) möglich (Bild 2). Es sind zwei 4-Pin-Gehäuse verfügbar, deren Abmessungen betragen 5 mm x 3,2 mm x 0,9 mm bzw. 2,5 mm x 2 mm x 0,6 mm.

Konkurrenz erhält der neue CMOS-Oszillator von den MEMS-Oszillatoren, wie sie etwa von der Firma SiTime (www.sitime.com) angeboten werden. Diese werden in einem CMOS-ähnlichen Herstellungsverfahren produziert und sind wesentlich präziser, so beträgt die maximale Frequenzabweichung der SiTime-Produkte lediglich 30 ppm. Die Nachteile sind ein höherer Preis, eine hohe Anfälligkeit gegen Schock und Vibration, wie bei Quarzen auch, sowie eine höhere Leistungsaufnahme, die sich durch die Eigenschaft ergibt, dass sich nicht beliebige Frequenzen einstellen lassen. Daher benötigen MEMS-Oszillatoren zusätzliche PLL-Schaltungen und eine umfangreiche Kompensations-Elektronik, denn ihre Frequenz ist stärker abhängig von der Temperatur als bei den Quarzen. Mit diesen zusätzlichen Schaltungen erhöht sich die Stromaufnahme auf 6 bis 7,5 mA.

Der IDT3C02 wird voraussichtlich in Märkten erfolgreich sein, in denen besonders kleine Abmessungen, mechanische Unempfindlichkeit und geringe Kosten im Vordergrund stehen. Dazu zählen tragbare Geräte der Medizintechnik und der Militärtechnik. Laut Ted Tewksbury (Bild 3), CEO von IDT, wird IDT im nächsten Jahr einen Baustein mit der Bezeichnung 3L01 herausbringen, dessen Frequenzabweichung nur noch 50 ppm beträgt und der weitere neue Anwendungsgebiete erschließen soll.