Hochtemperatur-Supraleiter steigern Maschinen-Wirkungsgrade

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Kurzschlussstrom-Begrenzer

Jobangebote+ passend zum Thema

Hier wird die Eigenschaft ausgenutzt, dass Supraleiter ihre bemerkenswerte Fähigkeit nur bis zu einem bestimmten maximalen Magnetfeld bzw. bis zu einer bestimmten Maximalstromstärke aufrecht erhalten und darüber in den normalleitenden Zustand übergehen. In dieser Weise arbeitet der Typ „CURL10“ von Nexans, der seit April 2004 in Netphen bei Siegen im Probebetrieb bei 10 kV läuft [1]. Die Ansprechzeit in der Größenordnung 1 ms ist weitaus kürzer als bei allen konventionellen Sicherungselementen. Bei einem Kurzschlussfall im Netz fällt dadurch der Stoßstrom wesentlich schwächer aus.

Gegenüber diesem bietet eine neuere Entwicklung von Nexans noch eine Verbesserung: Sobald die Stromdichte an einer Stelle des Supraleiters den kritischen Wert überschreitet und dieser lokal seinen supraleitenden Zustand verlässt, fließt Strom durch eine parallel geschaltete Spule. Dieser Strom verursacht ein Magnetfeld, das den Supraleiter unmittelbar auf ganzer Länge in den normalleitenden Zustand zwingt und so die Strombegrenzung beschleunigt. Dieser Effekt wird als „Magnetfeldtriggerung“ bezeichnet. Das System ist eigensicher, so dass auch bei Ausfall des Supraleiters kein Schaden entstehen kann. Wenige Sekunden nach dem Netzfehler stellt es den supraleitenden Zustand wieder her und ist startklar für den nächsten Einsatz. Dieser Begrenzer ist für das 110-kV-Netz ausgelegt (Bild 6).

- Hochleistungskabel und -leiter

Wo Leistungen im Megawatt-Bereich über längere Strecken übertragen werden, geht bisher immer noch ein nicht zu vernachlässigender Teil in Form von Wärme verloren. Supraleiter sind prinzipiell verlustfrei, es fällt nur die Leistung für die Kühlung an, die bei guter Wärmeisolation weitaus niedriger ist. Derartige Kabel sind schon an vielen Stellen in Erprobung (Bild 7). Ein Serieneinsatz liegt nicht mehr in allzu weiter Ferne.

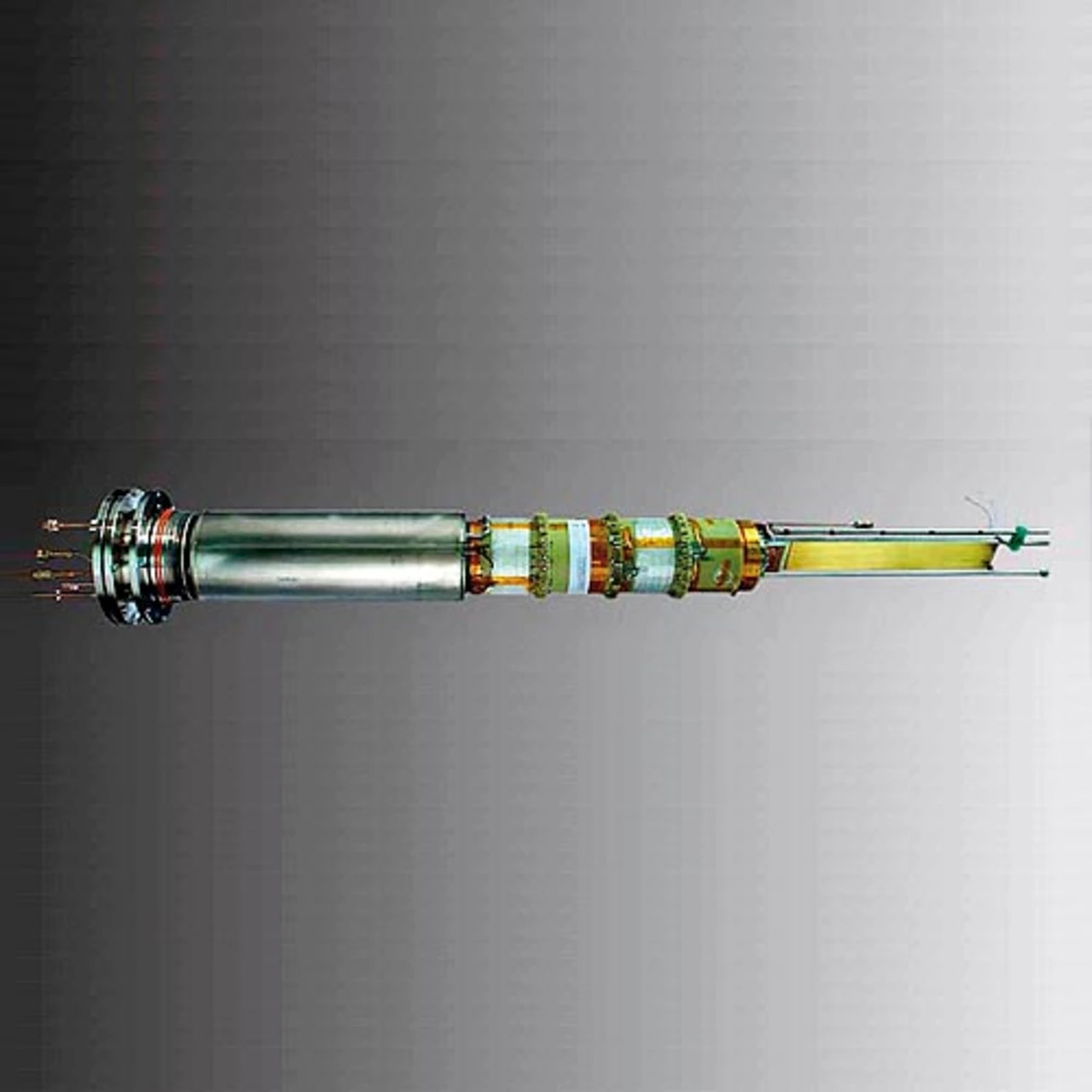

Das Forschungszentrum Karlsruhe hat in Zusammenarbeit mit dem „Centre de Recherches en Physique des Plasmas“ (CRPP) der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, Schweiz, eine mit flüssigem Stickstoff gekühlte Hochtemperatursupraleiter- Stromzuführung entwickelt, die einen elektrischen Strom von 70 000 Ampere tragen kann (Bild 8). Einsatz finden soll sie im Fusions-Forschungsreaktor ITER, der im südfranzösischen Cadarache aufgebaut wird, um den Strom von Raumtemperatur auf die tiefe Temperatur der konventionellen supraleitenden Spulen des ITER zu übertragen, die bei –269 °C betrieben werden. Mit normalleitenden Stromzuführungen würden einerseits hohe elektrische Verluste auftreten, andererseits stellen sie eine Wärmebrücke dar, über die Wärme auf die kalten supraleitenden Spulen übertragen wird. Hochtemperatursupraleiter reduzieren diese Probleme deutlich und sparen erhebliche Energie ein.

- Extrem starke Magnete

Diese braucht man vor allem in der Medizin für die Kernspin-Tomografie, um hochaufgelöste Bilder aus dem menschlichen Körper zu gewinnen; ein Anbieter ist z.B. die Firma Bruker Biospin. Zum anderen nutzt man starke Magnete in der physikalischen Grundlagenforschung für die Untersuchung der Struktur von Materie sowie für die Strahlablenkung in Teilchenbeschleunigern (z.B. im Forschungszentrum Karlsruhe). Im Vergleich zu den bisherigen konventionellen Tieftemperatur- Supraleitern liegen die Vorteile der „neuen“ in der höheren Arbeitstemperatur und damit im wesentlich verringerten Kühlaufwand. Durch die vereinfachte Wärmeisolation sinken die Systemkosten.

- Energiespeicher

Weil die Belastung des Stromnetzes ständig schwankt, vor allem in industrieller Umgebung mit starken Verbrauchern, benötigen die Energieversorger schnell reagierende Zwischenspeicher, um Lastsprünge besser abfedern zu können. Neben verschiedenen alten Prinzipien – von Bleiakkus bis zu Pumpspeicherwerken – versprechen zwei neue auf der Basis von Supraleitern Erfolg:

- Magnetische Speicher mit einer großen supraleitenden Spule, in die ein Strom eingespeist und bei Bedarf wieder entnommen wird (SMES, Superconducting Magnetic Energy Storage). Im Prinzip geht keine Energie verloren, außer für Kühlung und Steuerung. Vorteilhaft sind die sehr schnelle Verfügbarkeit und die hohe Leistung, die im Bereich von Millisekunden zur Verfügung steht.

- Schwungmassenspeicher [1], die Energie in Form von mechanischer Drehbewegung speichern. Der zur Anregung des Rotors (aus kohlefaserverstärktem Verbundmaterial) verwendete Motor schaltet sich bei Energieentnahme auf Generatorbetrieb um. Weil die gespeicherte Energie proportional zum Quadrat der Drehzahl ist, versucht man diese so hoch wie irgend möglich zu machen. Das verlangt nach reibungsfreien Lagern, wofür sich Supraleiter anbieten.

- Hochtemperatur-Supraleiter steigern Maschinen-Wirkungsgrade

- Energie sparen honorieren

- Kurzschlussstrom-Begrenzer

- Reibungsfreie Lager

- Vielfältige Anwendungen