IGBT-Modularchitektur für mittlere Leistungen

Federn statt Grundplatten bei IGBT-Modulen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Der SOI-Treiber

Durch die Integration eines High-Voltage-Integrated-Circuit (HVIC) wird der MiniSKiiP zum CIB-IPM-Modul, was die Integrationsdichte erhöht und die Anwendung vereinfacht. Als Plattform für den HVIC wurde eine 600-VSOI-Foundry-Technologie gewählt. Der Vorteil der SOI-Technologie gegenüber pn-isolierten Konzepten sind die vergleichsweise kleinen Leckströme. Weiterhin gewährleistet die dielektrische Isolation aller aktiven Bauelemente eine Immunität gegen den Latch-Up-Effekt, der in pn-isolierten HVICs zu einer Fehlfunktion und damit zur Zerstörung des gesamten Umrichters führen kann. Schließlich erlaubt die SOI-Technologie, die HVICs bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 200 °C zu betreiben, sie ist somit für zukünftige Anforderungen an den Betriebstemperaturbereich von Leistungsmodulen gerüstet.

Jobangebote+ passend zum Thema

Der HVIC arbeitet bei einer Versorgungsspannung zwischen 12 V und 17 V und steuert jeweils drei TOPund BOT-Schalter mit paarweiser Verriegelung gegen gleichzeitiges Einschalten und einen vierten BOT-Schalter zur Verwendung in einer Brems-Chopper- oder PFC-Schaltung. Die Eingänge sind kompatibel zu TTL- oder 3,3-V-CMOSLogik; die Signallaufzeit zwischen Ein- und Ausgängen beträgt etwa 300 ns. Ein Fehlermanagement verarbeitet interne Fehler (Spannungsunterversorgung) und externe Fehler (z.B. Überstromerfassung) und sorgt für ein Ausschalten aller Schalter des CIB.

Ein wesentliches Merkmal des SOI-Treibers ist ein fortschrittliches Pegelwandler-Konzept, das gegenüber Schwankungen des Bezugpotentials des Treibers weitgehend immun ist. Während des Schaltens von Lastströmen kommt es bei einem Umrichter zu steilen Stromflanken, die zusammen mit den parasitären Induktivitäten im Aufbau Spannungen zwischen dem Emitterpotential des IGBT und dem Bezugspotential des Treibers erzeugen. Diese Spannungen können beide Polaritäten aufweisen. Dadurch wird die Spannung zwischen Gate und Emitter je nach Polarität erhöht oder erniedrigt, was zur Veränderung der Schalteigenschaften führt und unter ungünstigen Bedingungen zu einem unerwünschten Ein- oder Ausschalten des Schalters und im Extremfall zur Zerstörung des Umrichters führen kann. Auch Shunts zur Stromüberwachung haben eine lastabhängige Spannungsverschiebung zwischen dem Bezugspotential des Treibers und dem Emittter des IGBT zur Folge und führen zu ähnlichen Problemen.

Während bei IPMs kleiner Leistung diese parasitären Spannungsschwankungen meist gering sind, steigt bei zunehmender Leistung und damit bei zunehmendem Strom auch der Einfluss dieses Effekts.

Daher wurde ein fortschrittliches Pegelwandler-Konzept entwickelt, das es erlaubt, Spannungsverschiebungen beider Polaritäten an BOT- und TOP-Schaltern zu kompensieren.

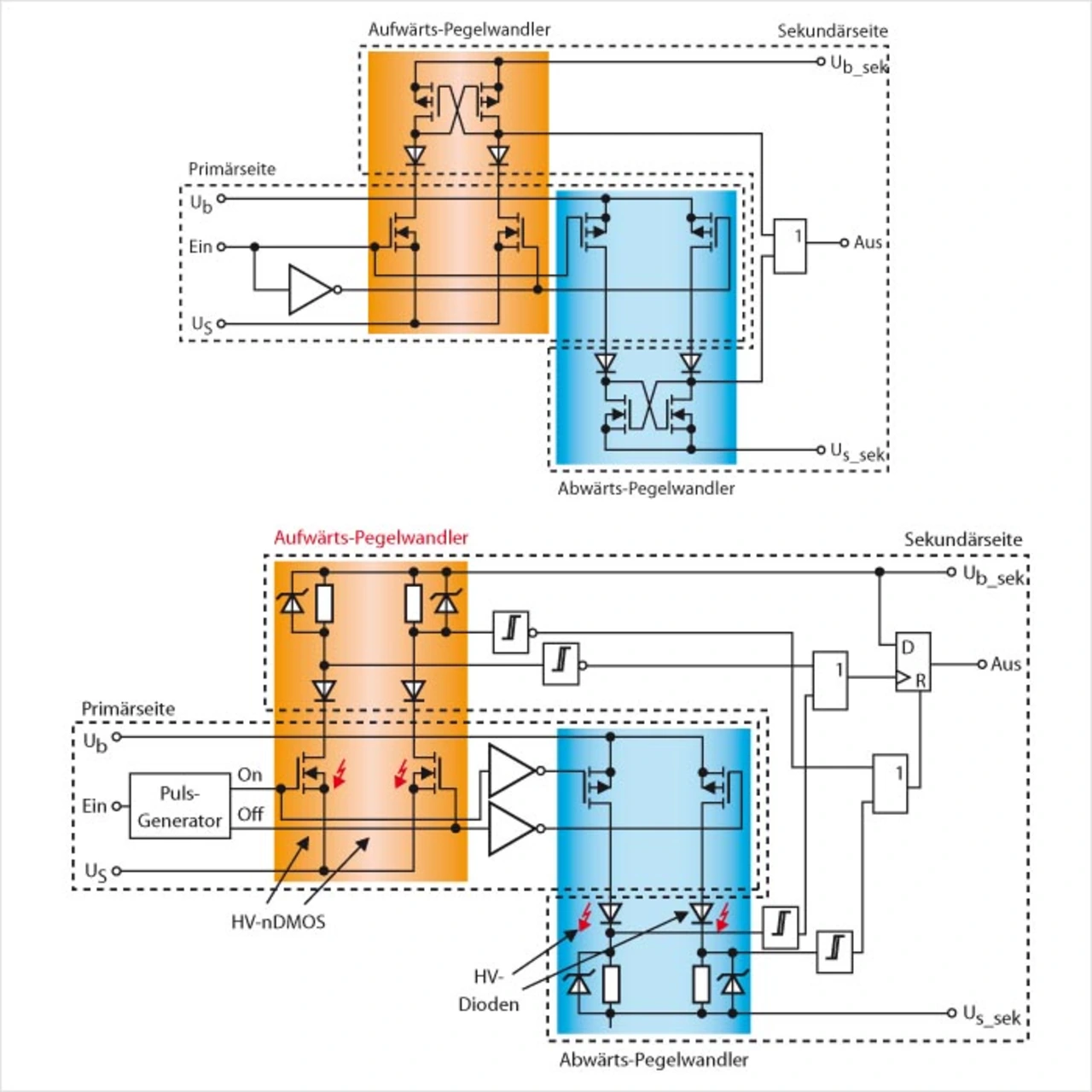

Den prinzipiellen Aufbau der BOT-Pegelwandlers zeigt Bild 1 (oben). Auf zwei unabhängigen Übertragungskanälen werden ein Aufwärts- und ein Abwärts-Pegelwandler angesteuert.

Es handelt sich dabei um konventionelle statische CMOS-Pegelwandler mit zusätzlichen Dioden in jedem Pfad. Je nach Polarität der Spannungsverschiebung zwischen Primär- und Sekundärseite wird nun entweder der Aufwärts- oder der Abwärts-Pegelwandler zur Signalübertragung verwendet, während der jeweils andere Pegelwandler durch die in Sperrrichtung gepolten Dioden deaktiviert wird. Auf der Sekundärseite genügt eine einfache Oder-Verknüpfung.

Die Umsetzung des Pegelwandlers ist etwas komplizierter für den TOP-Schalter (Bild 1 (unten)), da keine p-MOS-Transistoren für Sperrspannungen von 600 V verfügbar sind. Daher wird hier eine gepulste Signalübertragung realisiert, die mit Hochvolt-nDMOS-Tranistoren und hochsperrenden Dioden auskommt. Durch die Pulsübertragung können die Querströme und damit dieSchaltungsverluste reduziert werden. Dieses Konzept von bipolaren Pegelwandlern in der TOP- und BOT-Ansteuerung macht den Treiber immun gegen Spannungsverschiebungen, die nur von der Sperrfähigkeit der eingesetzten Wandlertransistoren begrenzt sind. Die Funktion der Pegelwandler bei statischer Spannungsverschiebung demonstrieren die Signalverläufe in Bild 2a für eine Potentialverschiebung von +20 V und Bild 2b für eine Potentialverschiebung von –20 V. Auch dynamische Potentialverschiebungen werden einwandfrei verarbeitet, wie Bild 3 illustriert. Hier wurde ein Rauschen zwischen Emitterpotential und Treiberbezugspotential eingespeist, dennoch weisen die Ansteuersignale auf der Sekundärseite eine nahezu ideale Kurveform auf.

- Federn statt Grundplatten bei IGBT-Modulen

- Der SOI-Treiber