Achillesferse im Test

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Signale richtig filtern

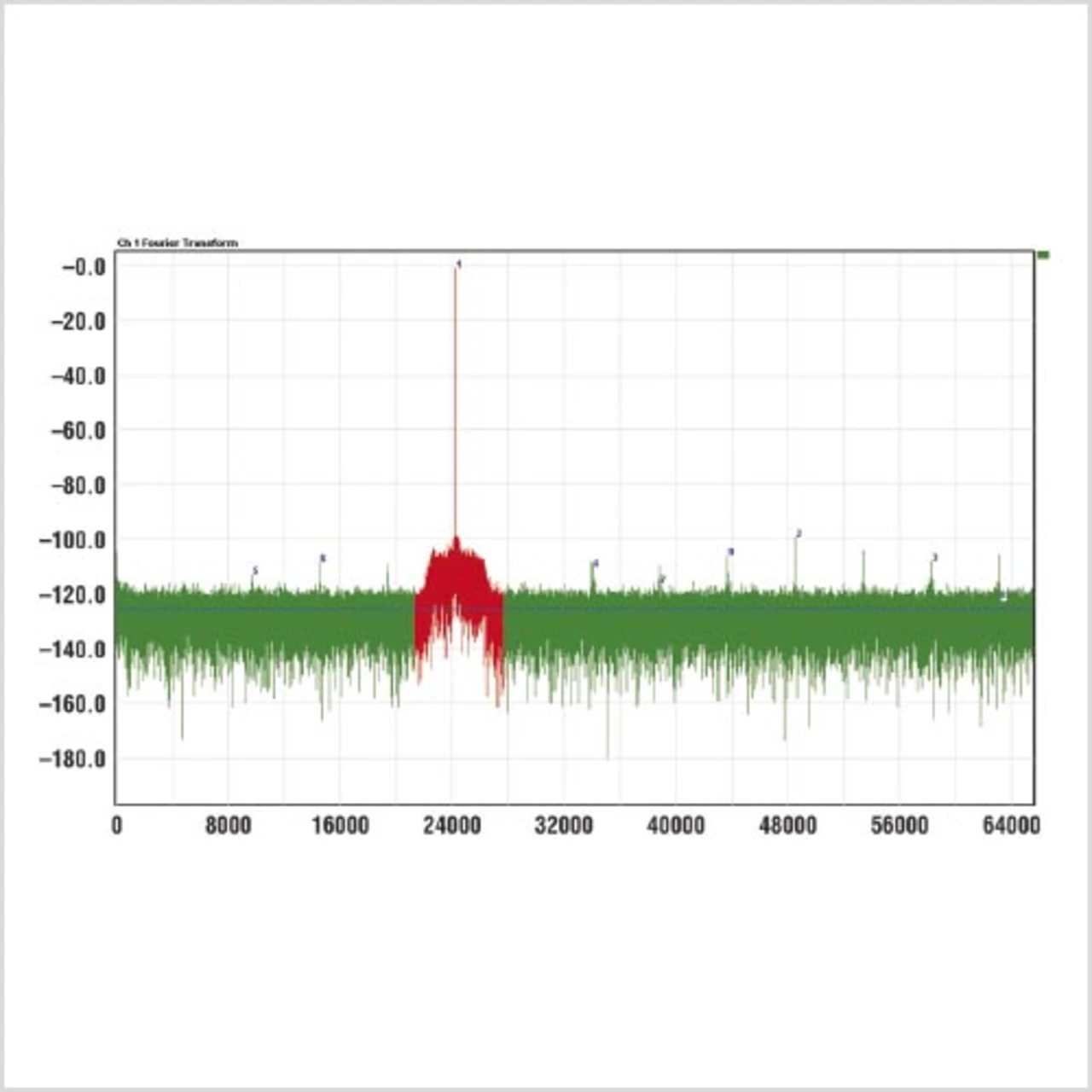

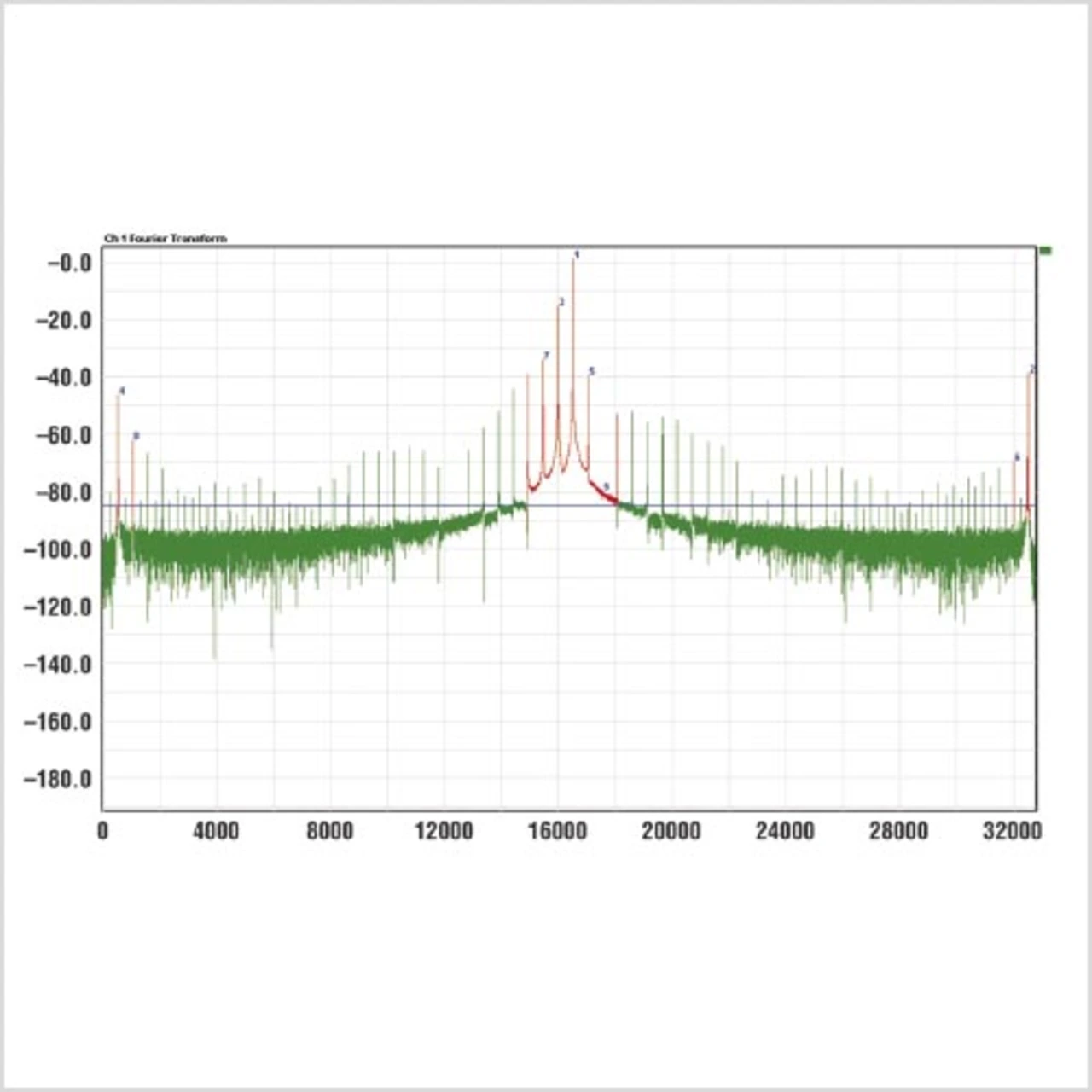

Bild 3 zeigt eine 8192-Punkt-FFT des Ausgangs des »LTC2208«. Zwei HF-Generatoren des Typs »HP8642A« liefern Takt- und analoge Eingangssignale direkt, ohne Filter. Dies entspricht zwar eindeutig nicht den Spezifikationen auf dem Datenblatt, ist aber auch noch kein Grund, sich an den Hersteller des Bausteins zu wenden. Bild 4 zeigt das Ausgangssignal, nachdem ein passives, elliptisches Bandpassfilter vom Typ »Q70T-25M-15P-50-720B« von TTE am Analogeingang hinzugefügt worden ist, welches die Verzerrung auf ein plausibleres Niveau senkt. Die sichtbare Signalflanke – gerade eben sichtbar um die Grundschwingung herum – ist das Durchlassband des Filters und zeigt deutlich eine weitere Eigenschaft des Signalgenerators, nämlich dessen Breitbandrauschen. Dieses kann der Entwickler aber getrost bei der Berechnung des SNR außen vor lassen, falls es nur einen schmalen Bereich des Gesamtspektrums betrifft und der Rest des Grundrauschens relativ flach ist. Mithilfe der Evaluierungssoftware von Linear Technology lässt sich das Rauschen in diesem Bereich (in Rot) maskieren. Der maskierte Bereich wird für die Berechnung von Signal-Rausch-Abstand und von SINAD durch den Durchschnittswert des übrigen Grundrauschens ersetzt.

Jobangebote+ passend zum Thema

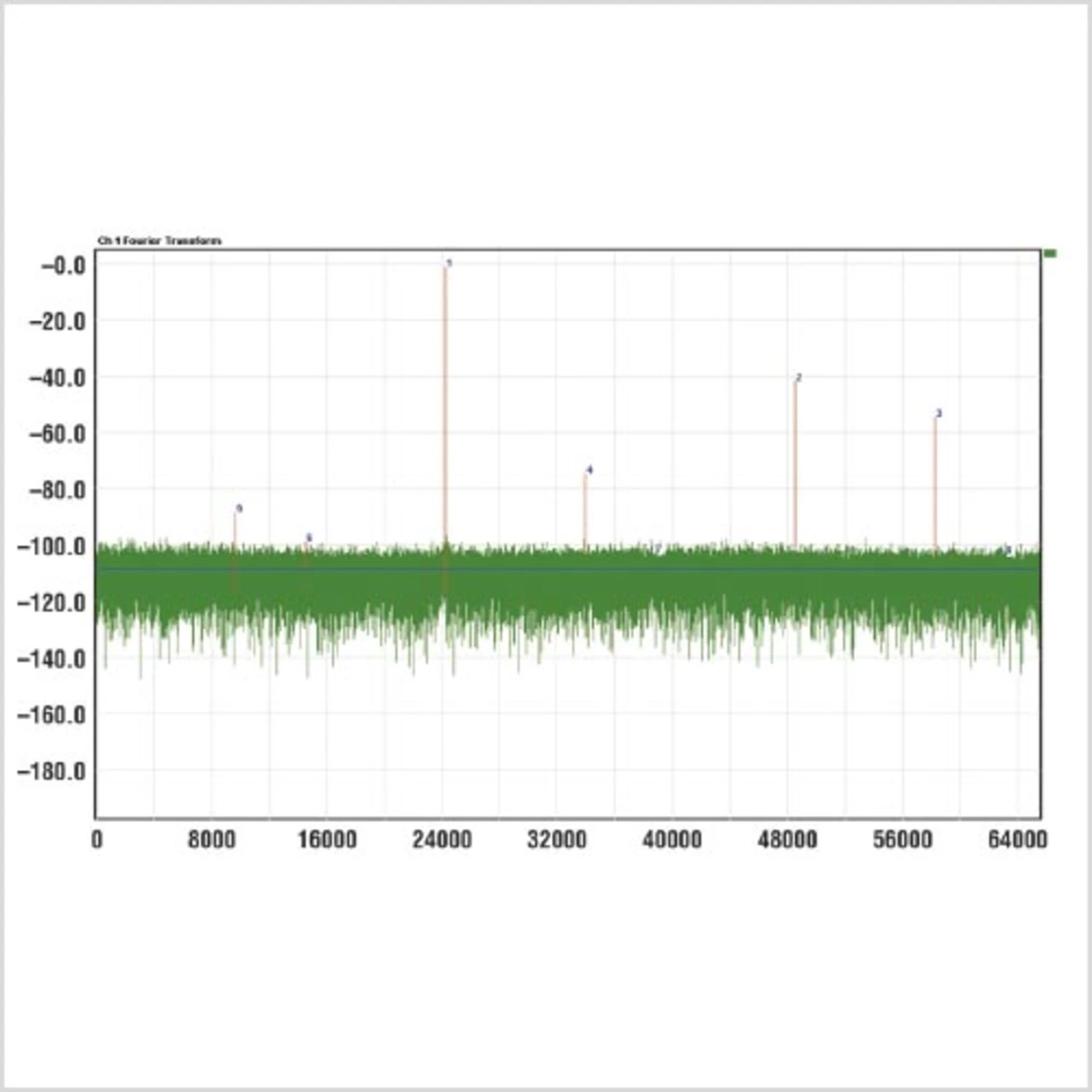

Bild 5 zeigt das Signal, nachdem der Bandpass »KC7T-135M-5P-50-720B« (Tschebyscheff-Filter) am Takteingang hinzugefügt wurde. Diese Maßnahme verbessert das SNR erheblich. Das Durchlassband des Eingangsfilters tritt wesentlich deutlicher hervor, und für die Berechnung des Signal-Rausch-Abstands wird ein größerer Bereich maskiert. Dieser Test kommt den Angaben im Datenblatt schon näher, aber es ist noch ein weiterer subtiler Effekt am Werk. Der direkte Sampling-Eingang dieses ADCs erzeugt bei jeder Abtastung kleine Stromspitzen. Dies ist kein Problem, solange die Impedanz der Quelle rein ohmsch ist und weniger als etwa 100 Ω beträgt. Allerdings weist das schmalbandige Filter einen sehr hohen Q-Wert auf und reagiert auch außerhalb seines Durchlassbereichs. Daher schwingt das Filter wegen der Strompulse, was das Signal verzerrt. Daher wurde ein 100-MHz-Tiefpass zur Absorption hinzugefügt, der bei hohen Frequenzen dem Datenwandler als ohmsche Impedanz von 50 Ω erscheint (Bild 6). Dies verhindert das Schwingen des Filters und verringert den THD um 6 dB, sodass der Testaufbau seine volle Performance erreichen kann. Die Schaltung für den Absorptionsfilter zeigt Bild 7. Damit sind nur einige der vielen möglichen Tests beschrieben, mit denen sich ein A/D-Wandler für eine bestimmte Anwendung charakterisieren lässt. Eine weitere nützliche Messung ist ein Zweisignal-Intermodulationstest, mit dem sich messen lässt, wie gut ein Baustein mehrere Signale gleichzeitig verarbeitet. Eine Erweiterung dieses Tests betrifft die Nachbarkanalleistung (Adjacent Channel Power Ratio oder Adjacent Channel Leakage Ratio), wobei das Testsignal ein Band aus pseudozufälligem Rauschen ist.

Je nach den verfügbaren Signalgeneratoren erfordert der Analogeingang einen Schmalbandfilter wie zum Beispiel »TTE Model Q70T-25M-15P-50-720B« (für eine Eingangstestfrequenz von 25 MHz). Die meisten HF-Signalgeneratoren liefern eine sinusförmige Ausgangsspannung, aber der Klirrfaktor kann bis zu 1% betragen (-40 dB). Um den A/D-Wandler wirklich beurteilen zu können, muss die Signalquelle aber einen niedrigeren THD-Wert aufweisen als der zu testende Baustein selber. Hier dienen die Datenblätter als Richtlinie. Falls das Datenblatt einen Klirrfaktor von -80 dB für den ADC angibt, für den Generator aber -40 dB, ist dem Generator ein Filter nachzuschalten, welches die Oberschwingungen zweiten Grades des Generators um mindestens 40 dB dämpft. Dies liefert eine eher vorsichtige Schätzung, denn in den THD-Spezifikationen des Generators sind noch weitere Oberschwingungen enthalten. Am Takteingang sind Verzerrungen nicht so wichtig, viele A/D-Wandler akzeptieren hier sogar ein Rechtecksignal. Allerdings reduziert ein Schmalbandfilter das breitbandige Phasenrauschen, sodass der gemessene Signal-Rausch-Abstand dem wahren SNR des ADCs nahe kommt. Jitter ist das Integral des Phasenrauschens. Die grundlegende Beziehung zwischen Jitter und dem maximal erreichbaren SNR errechnet sich folgendermaßen: SNR = -20 • log(2π • f • tj).

Dabei ist f die analoge Eingangsfrequenz und tj das Jittern des Sampling-Taktgenerators, das aufgrund seiner statistischen Natur nur als Effektivwert vorliegt. Es gibt eine Reihe weiterer Eigenschaften des A/D-Wandlers, welche das SNR begrenzen. Diese sind das Quantisierungsrauschen, elektrisches Rauschen sowie der interne Jitter des Bausteins selber. Der einzige Faktor, welchen der Anwender beeinflussen kann, ist der Jitter des Taktgenerators.

Häufig weisen Taktgeneratoren und Signalgeneratoren unspezifiziertes oder unterspezifiziertes Phasenrauschen auf. Und jedes Bauelement, durch welches das Taktsignal läuft, kann möglicherweise Jitter hinzufügen. Darüber hinaus kann die Art und Weise, wie Jitter oder Phasenrauschen spezifiziert werden, eventuell nicht besonders nützlich in Hinsicht auf die Endanwendung sein. Das Referenzboard ist daher auch die beste Möglichkeit, die Spezifikationen des eigenen Taktgenerators zu verifizieren, und ob er sich für die eigene Anwendung eignet. Dies ist sogar besser, als mithilfe spezieller Geräte das Jittern zu analysieren, denn so erhält der Entwickler eine eindeutige Demonstration, wie der Taktgenerator die Leistung des ADCs beeinträchtigt.

- Achillesferse im Test

- 1

- Signale richtig filtern

- Die Sache mit der Frequenz