Recht

Ein Hersteller braucht nichts herzustellen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Fallbeispiele

Fallbeispiel 1: Einfuhr von Batterien

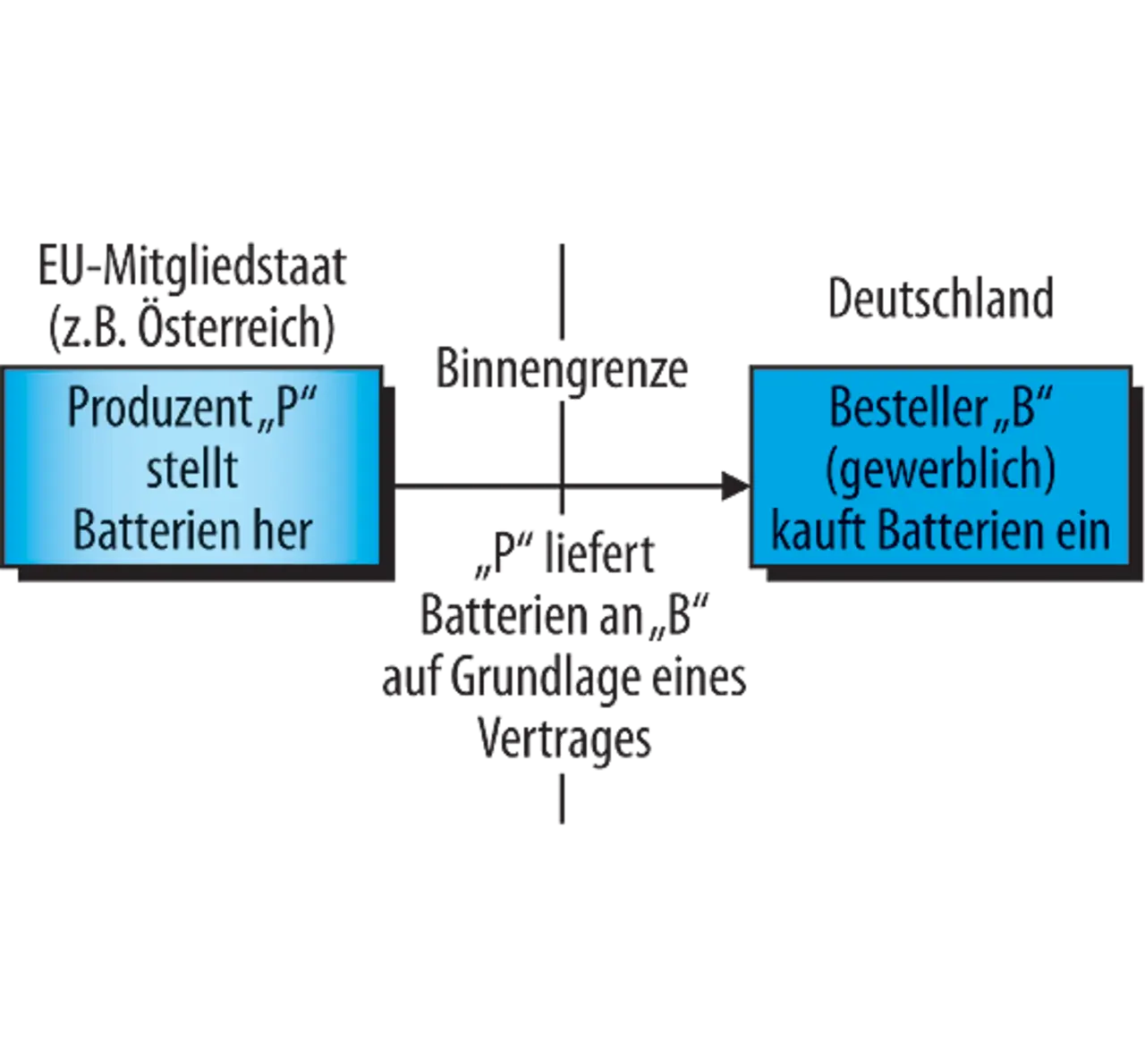

Wie der Begriff „Einfuhr“ im Sinne des BattG vom Umweltbundesamt (UBA) [10] definiert wird, ist auf deren Internetseite in der Rubrik „Häufig gestellte Fragen zum neuen Melderegister für Batteriehersteller“ nachzulesen. Wenn ein Unternehmen Batterien bei einem ausländischen Produzenten oder Lieferanten bestellt bzw. anfordert und die Batterien sodann nach Deutschland geliefert werden, dann führt derjenige die Batterien ein, der die Einfuhr im Sinne des BattG rechtlich (zum Zeitpunkt des Grenzwechsels) zu verantworten hat (Bild 1). Maßgeblich für die Beurteilung, wer rechtlich verantwortlich ist, soll sein, auf wessen Veranlassung die Batterien eingeführt werden. Die Herstellerpflichten oblägen in diesen Konstellationen somit pauschal immer dem bestellenden Unternehmen in Deutschland. Aus Sicht des UBA als Vollzugsbehörde hat eine solche Simplifizierung mit Sicherheit ihren Charme, da im Falle eines Falles leicht auf in Deutschland ansässige Unternehmen zugegriffen werden kann. Allerdings kommt es weder nach dem Wortlaut des BattG noch nach dessen Gesetzesbegründung auf ein „Veranlassen“ an. Und auch der „Blue Guide“ der Kommission stellt ebenso wenig wie der Beschluss 768/2008/EG auf ein „Veranlassen“ zur Konkretisierung des Begriffs „Einfuhr“ ab.

Es liegt nahe, dass „Einfuhr“ im Sinne des BattG - entgegen des abweichenden Wortlauts der europäischen Batterie-Richtlinie - keine Einfuhr im Sinne des Zollrechts meint. Denn als „Einfuhr“ gelten auch innergemeinschaftliche Batterielieferungen von einem anderen Mitgliedstaat der EU nach Deutschland. Und auf solche Lieferungen findet das Zollrecht keine Anwendung. Wer die rechtliche Verantwortung für ein Produkt zum Zeitpunkt der Grenzpassage trägt, ist nur anhand einer umfassenden Prüfung der einzelnen, im Liefervertrag zwischen den Parteien geregelten Aspekte zu ermitteln. Dabei sind insbesondere der Aspekt, wer Eigentümer zum Zeitpunkt des Grenzübertritts ist, die Vereinbarungen zum Gefahrübergang (Incoterms [11]) sowie die Regelung, welche der Parteien die Herstellerpflichten nach BattG übernimmt, genau zu betrachten. Schließlich kann auch relevant sein, welche der Parteien den Transporteur beauftragt und bezahlt und daher eine gewisse tatsächliche Verfügungsgewalt über die Batterien besitzt. Dass eine solche Gesamtschau zu dem Ergebnis führen kann, dass eine juristische Person Batterien „einführt“ und daher Hersteller im Sinne des BattG ist, die keinen Sitz in Deutschland hat, mag zwar unter Vollzugsgesichtspunkten nachteilig sein; der Gesetzgeber selbst hat jedoch in seiner Gesetzesbegründung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Sitz im Inland keine Voraussetzung für die Qualifizierung als Hersteller ist.

Auswirkungen behördlicher Auslegungshinweise

Behördliche FAQ-Kataloge oder Leitfäden sind grundsätzlich mit dem Hinweis versehen, sie seien rechtlich nicht bindend. Die Behörden wollen so eigene Haftungsrisiken ausschließen. De facto werden sich jedoch die Marktüberwachungsbehörden der Bundesländer der veröffentlichten Rechtsansicht einer zuständigen Bundesbehörde anschließen. Hinzu kommt, dass die seitens der Behörde handelnden Personen regelmäßig kein gesteigertes Interesse daran haben, ihre einmal veröffentlichte Ansicht zu revidieren. Sind Auslegungshinweise erst einmal „in der Welt“, belasten sie einen unvoreingenommenen Gesetzesvollzug wie Blei. Bezogen auf das Fallbeispiel 1, sollte ein Unternehmen, dass die behördliche Ansicht nicht teilt, grundsätzlich wie folgt vorgehen:

Um rechtliche Auseinandersetzungen zu vermeiden, ist zunächst zu prüfen, welcher Aufwand erforderlich ist und welche rechtlichen Folgen es hat, wenn man sich der behördlichen Auffassung anschließt und das eigene Geschäft danach ausrichtet. Kommt man hierbei zu dem Ergebnis, dass es aus rechtlichen, organisatorischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll ist, sich der behördlichen Ansicht anzuschließen, sind die Lieferverträge nach den oben genannten Kriterien anzupassen oder neu zu gestalten. Von besonderer Bedeutung ist dabei die vertragliche Regelung, dass die Herstellerpflichten nach dem BattG - z.B. die Anzeige zum Herstellerregister beim Umweltbundesamt nach § 4 Abs. 1 Satz 1 BattG - von dem die Batterien nach Deutschland liefernden Unternehmen zu erfüllen sind. Für Unternehmen besteht keine Möglichkeit, die rechtliche Situation vorbeugend zu klären, z.B. in einem Verwaltungs- oder Klageverfahren. Solche Verfahren werden regelmäßig aufgrund mangelnden Rechtsschutzbedürfnisses abgelehnt. Das Unternehmen muss also abwarten, bis ein Bußgeldverfahren wegen einer angeblich fehlenden Anmeldung als Hersteller eingeleitet wird. Im Rahmen dieses Bußgeldverfahrens wird dann - erforderlichenfalls gerichtlich - die Frage geklärt, ob das Unternehmen Hersteller im Sinne des BattG ist oder nicht.

Fallbeispiel 2: Laptop

Jobangebote+ passend zum Thema

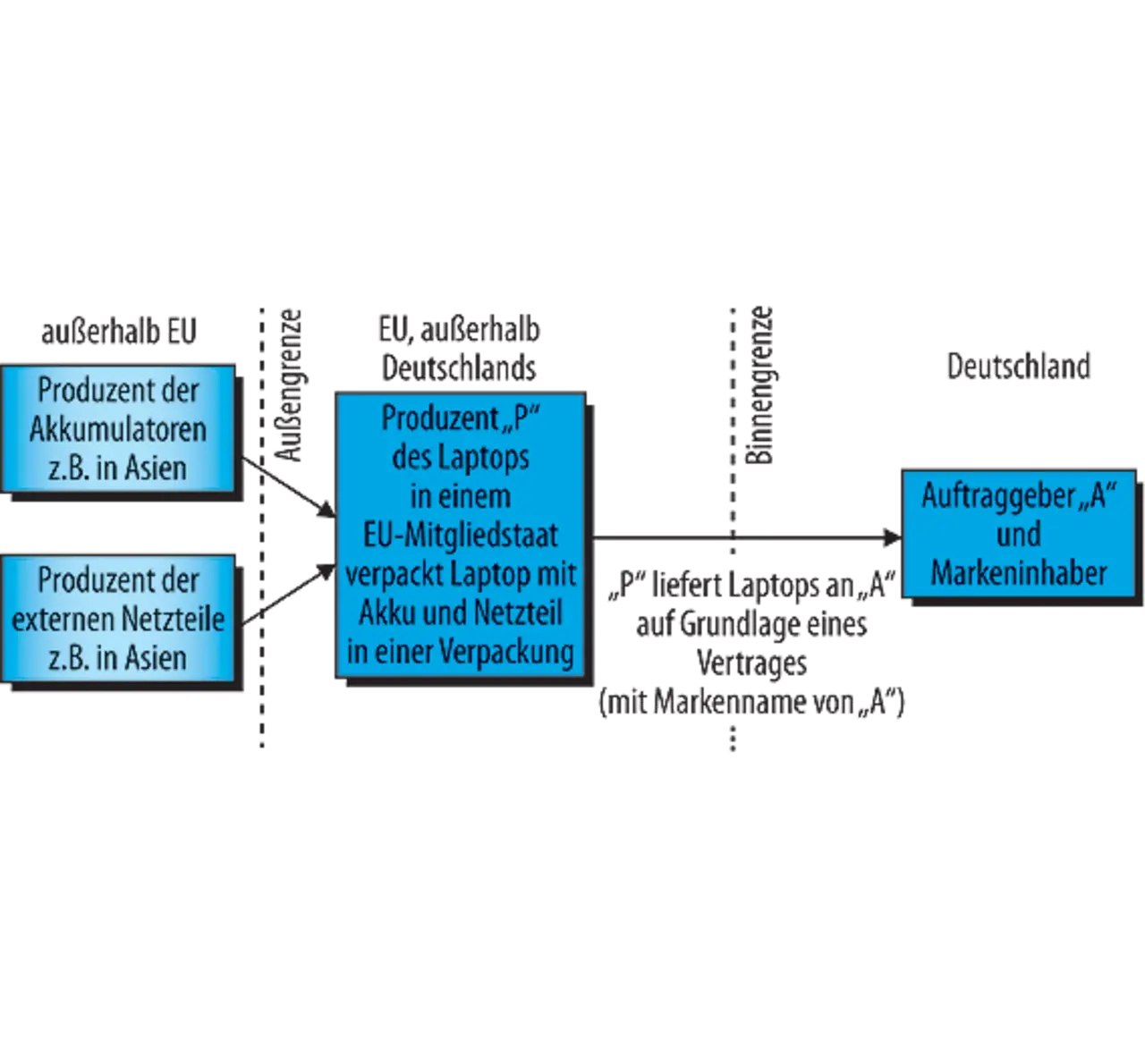

Komplexer wird die Situation, wenn, wie im folgenden Beispiel, mehrere produktbezogene Gesetze neben-ein-ander auf ein Produkt angewendet wer-den müssen (Bild 2). Ein im Europäischen Wirtschaftsraum, jedoch nicht in Deutschland ansässiger Produzent (P) fertigt Laptops und versieht diese mit dem ausschließlichen Markennamen seines deutschen Auftraggebers (A). Zusammen mit dem Laptop liefert Produzent (P) ein externes Netzteil und einen Akkumulator. Beides kauft Produzent (P) von dritten, ausschließlich in Asien ansässigen Unternehmen zu und verpackt die drei Produkte in ein und derselben Verpackung. Auch diese beiden Produkte sind ausschließlich mit dem Markennamen des Auftraggebers (A) versehen. In einem solchen Fall stellt sich insbesondere die Frage, wer Hersteller im Sinne des EBPG, des ElektroG und des BattG ist.

Laptop sowie externes Netzteil fallen unter den Anwendungsbereich des ElektroG. Nach dem ElektroG gilt auch derjenige als Hersteller, der Geräte anderer Anbieter unter seinem ausschließlichen Markennamen in Deutschland weiterverkauft. Für den Laptop und das externe Netzteil, die der Auftraggeber (A) in Deutschland vertreibt, fallen dem Auftraggeber (A) daher grundsätzlich die Herstellerpflichten nach Elek-troG zu. Gleichzeitig sind sowohl Netzteil als auch Laptop energiebetriebene Produkte nach dem EBPG. Hinsichtlich des Laptops ist zwar umstritten, ob er unter die Standby-Verordnung 1275/2008/EG fällt, da Laptops für den Betrieb nicht auf Energie aus dem öffentlichen Stromnetz angewiesen sind. Auf das externe Netzteil jedoch ist die entsprechende Durchführungsverordnung 278/2009/EG [12] zur Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG) [13] anwendbar. Im Gegensatz zum ElektroG gilt der Auftraggeber (A) im EBPG, das die Ökodesign-Richtlinie umsetzt, jedoch nicht als Hersteller. Da das an den Produzenten (P) gelieferte externe Netzteil noch nicht in Verkehr gebracht wurde, bringt Produzent (P) die externen Netzteile erstmalig im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr, indem er sie zusammen mit dem Laptop verpackt an seinen Auftraggeber (A) liefert. Produzent (P) gilt damit gemäß § 2 Abs. 7 Satz 2 EBPG als Hersteller der externen Netzteile. Dass die Netzteile ausschließlich mit dem Markennamen von seinem Auftraggeber (A) versehen sind, steht dem nicht entgegen.

Hinsichtlich des Akkumulators, der zusammen mit dem Laptop verpackt wird, ist nach dem BattG jeder ein Hersteller, der unabhängig von der Vertriebsmethode gewerblich Batterien nach Deutschland einführt. Zu welchen Problemen es bei der Bestimmung des Herstellers nach dem BattG kommen kann, wurde bereits im ersten Fallbeispiel dargestellt. Ob daher Produzent (P) oder Auftraggeber (A) die Akkumulatoren im Sinne des BattG einführt und somit als Hersteller gilt, hängt in hohem Maße von den vertraglichen Regelungen zwischen den beiden Parteien ab. Da auch das Batteriegesetz keinen „Quasihersteller“ kennt, kommt es nicht darauf an, welcher Markenname auf dem Akkumulator prangt.

Gefahren und Risiken abschätzen

Jedes Unternehmen, das Teil einer Lieferkette ist, muss klären, ob es Hersteller, Bevollmächtigter oder Importeur im Sinne eines oder mehrerer produktbezogener Gesetze ist und wissen, welche gesetzlichen Pflichten sich daraus ergeben. Bei der Gestaltung der Lieferverträge ist zu beachten, dass die öffentlich-rechtliche Verantwortung nicht auf den Vertragspartner übertragen werden kann. Die zivilrechtlich vereinbarte Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Pflicht ten führt also nicht dazu, dass auch die öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit auf diesen Dritten übergeht. Dem widersprechen auch nicht die obigen Ausführungen zur „Einfuhr“ nach BattG, weil hier die jeweilige Vertragsgestaltung Anhaltspunkte dafür bietet, wer Batterien einführt und somit überhaupt Hersteller im Sinne des BattG ist.

Darüber hinaus sollten Unternehmen, die Geräte importieren, eine gewissenhafte Qualitätsprüfung durchführen. Auf das noch vorhandenen Vollzugsdefizit, das in erster Linie auf der personellen Unterbesetzung der Behörden gründet, sollte hingegen nicht gebaut werden. Denn einerseits sind die gesetzlichen Ermächtigungsgrundlagen für ein behördliches Einschreiten im Rahmen der produktbezogenen Gesetze sehr weitgehend; hier drohen häufig nicht nur ein Verkehrsverbot, sondern in Teilbereichen auch Rücknahme- oder Rückrufaktionen. Andererseits bietet insbesondere das Wettbewerbsrecht eine gute Möglichkeit, gegen Konkurrenten, die z.B. gegen Ökodesign-Anforderungen verstoßen, auf Grundlage des UWG [14] vorzugehen. Dies birgt für Unternehmen nicht nur die Gefahr, dass sie den weiteren Vertrieb eines solchen Produktes unterlassen müssen, sondern auch, dass sie sich einem Gewinnabschöpfungsanspruch ausgesetzt sehen können.

- Ein Hersteller braucht nichts herzustellen

- Fallbeispiele

- Literatur