Trauer um Dr. Rainer Tillessen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Vielfältige Anwendungen

Aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften sind für CNTs vielfältige Anwendungen denkbar:

- Durch ihre hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit sowie ihren nahezu längenunabhängigen Widerstand und ihre hohe Stabilität sind metallische Nanotubes ideal für leitende Verbindungen in der Mikroelektronik.

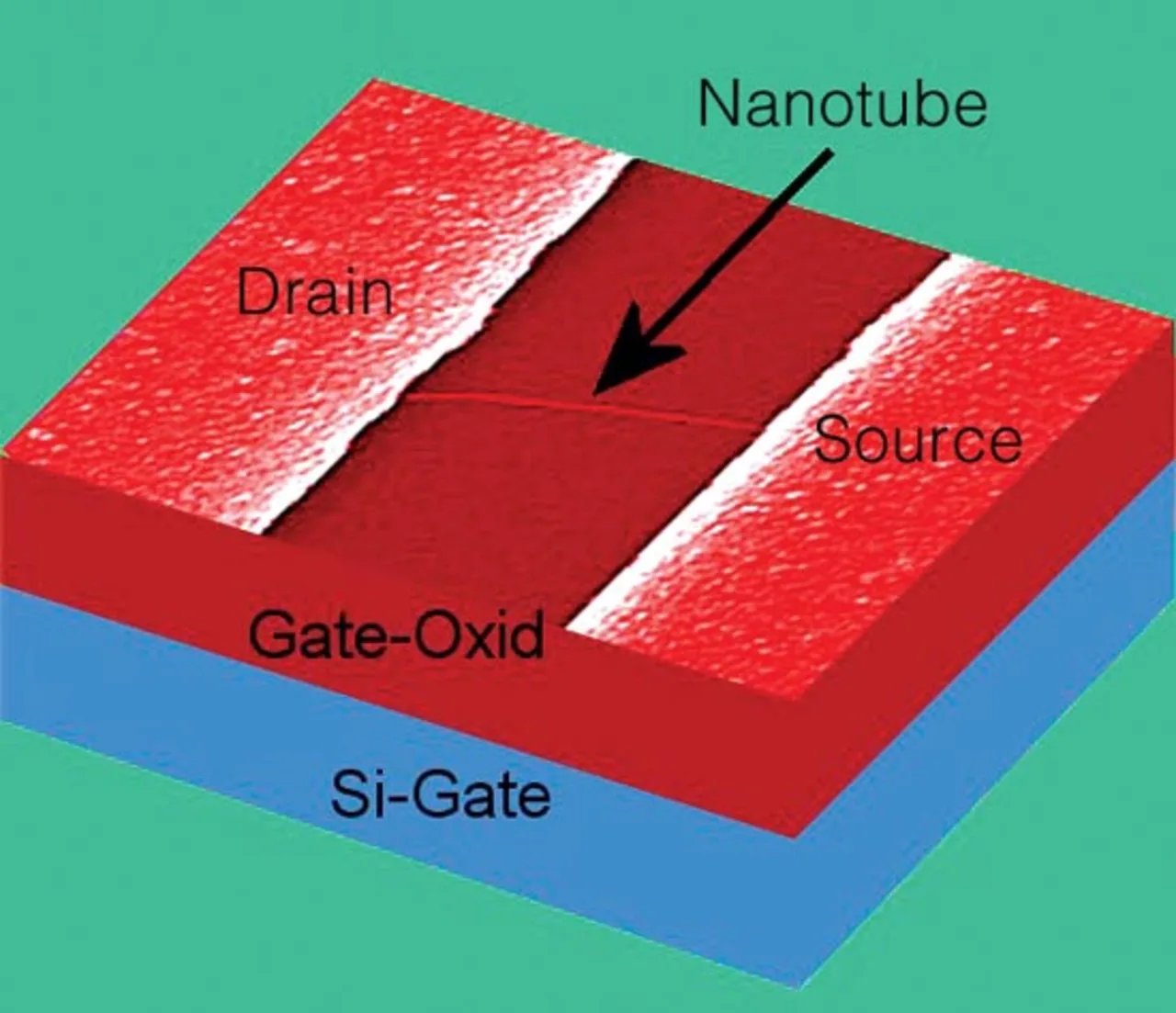

- Die ausreichend große Energielücke bei halbleitenden SWCNTs legt die Entwicklung von Schaltungselementen wie (Leistungs-)Transistoren (CNFETs, Carbon Nanotube Field Effect Transistors) nahe.

- Der kleine Krümmungsradius der Nanotube-Spitzen ist eine ideale Voraussetzung für Niederspannungs-Feld-Emissions-Bausteine (FEDs).

Jobangebote+ passend zum Thema

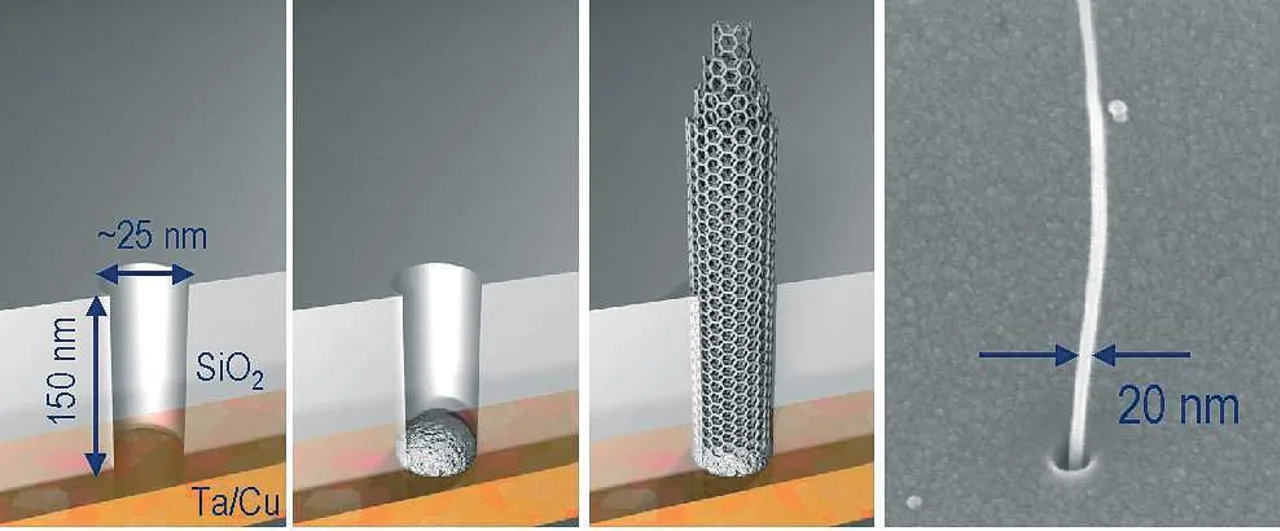

Vias – kurze Kontaktverbindungen zwischen zwei Metallschichten in ICs – stellen oft eine Schwachstelle in einem herkömmlichen Silizium-IC dar, da konventionelle Vias dazu tendieren, sich bei größeren Stromdichten aufgrund der Hitzeentwicklung zu verformen und so die Funktionsfähigkeit eines Chip zu beeinträchtigen. Diese Gefahr besteht aufgrund der Eigenschaften von CNTs nicht mehr. Ein weiterer Grund, der für Nanotube-Vias (Bild 2) spricht, liegt in der Möglichkeit begründet, die Nanotubes senkrecht zu einer beliebigen Oberfläche wachsen zu lassen anstatt parallel zu einer. Nanotube-Büschel, die bei dichtem Wachstum auftreten, wachsen immer senkrecht zu einer beliebigen Oberfläche; nur wenn die Dichte der Tubes abnimmt „liegen“ sie auf einer Oberfläche. Eine Ausnahme ist dann gegeben, wenn MWCNTs und SWCNTs in Templates (künstlichen Löchern) wachsen: hier können beide Arten beliebig geführt werden.

Auch Konzepte für eine komplette integrierte Schaltung, die nur aus Nanotubes besteht, wurden bereits entwickelt. Außerdem ist man in der Lage, laterale Leitungen und laterale Transistoren zu realisieren, aber man kann derzeit noch keine CNTs gezielt von einem Kontakt zum anderen wachsen lassen. Es gibt zwar bereits Prozesse, die gezielt MWCNTs für die Via-Anwendung und SWCNTs für die Transistoranwendung wachsen lassen können, aber bis dato lassen sich die SWCNTs nicht mit einer 100-prozentigen Ausbeute halbleitend herstellen, obwohl mittlerweile erste Verfahren vorgestellt wurden, um halbleitende und metallische CNTs voneinander zu trennen. Derzeit sind aber üblicherweise etwa 70 % halbleitend, der Rest ist metallisch. Diese metallischen Bypass-Kanäle kann man beim Einsatz als Transistor natürlich nicht brauchen. Infineon verfügt über Prozesse, mit denen gezielt MWCNTs mit einer 100-prozentigen Ausbeute an metallischen MWCNTs hergestellt werden können. Andererseits gibt es einen Prozess, der zu 100 % SWCNTs hervorbringt. Nur von diesen 100 % SWCNTs sind eben 30 % metallisch.

Leistungsschalter auf CNT-Basis

Ein Forschungsteam des Unternehmens konnte vor kurzem erstmals aufzeigen, dass Carbon-Nanotubes nicht nur eine interessante Alternative für Chip-Metallisierung, Silizium-Integration oder FETs (Bild 3) sind, sondern auch die Basis für Leistungsbauelemente sein können. Leistungshalbleiter wie Power-MOSFETs treiben elektronische Lasten in zahlreichen Anwendungen wie Motoren oder Steuerungen. Entscheidendes Kriterium ist dabei, dass diese Leistungsschalter möglichst wenig Verlustleistung aufweisen, obwohl sie hohe Spannungen bzw. Ströme schalten. Die wichtigsten Kennwerte für Leistungstransistoren sind daher der Schaltwiderstand und die Stromdichte. Moderne MOSFETs auf Silizium-Basis erreichen Schaltwiderstände von ca. 20 mΩ*mm2 und Stromdichten in der Größenordnung von 2000 A/cm2. An dieser Stelle kommen die hohe Leitfähigkeit und die hohe Stromtragfähigkeit der halbleitenden Carbon-Nanotubes zum Tragen. Die Forscher konnten zeigen, dass mit Carbon-Nanotubes aufgebaute Leistungstransistoren einen 20-mal geringeren Schaltwiderstand und damit eine entsprechend geringere Verlustleistung erzielen. Darüber hinaus widerstehen die Kohlenstoff-basierten Transistoren etwa 200-fach höheren Stromdichten als ihre Silizium-Pendants.

Prinzipieller Aufbau des CNT-Leistungsschalter

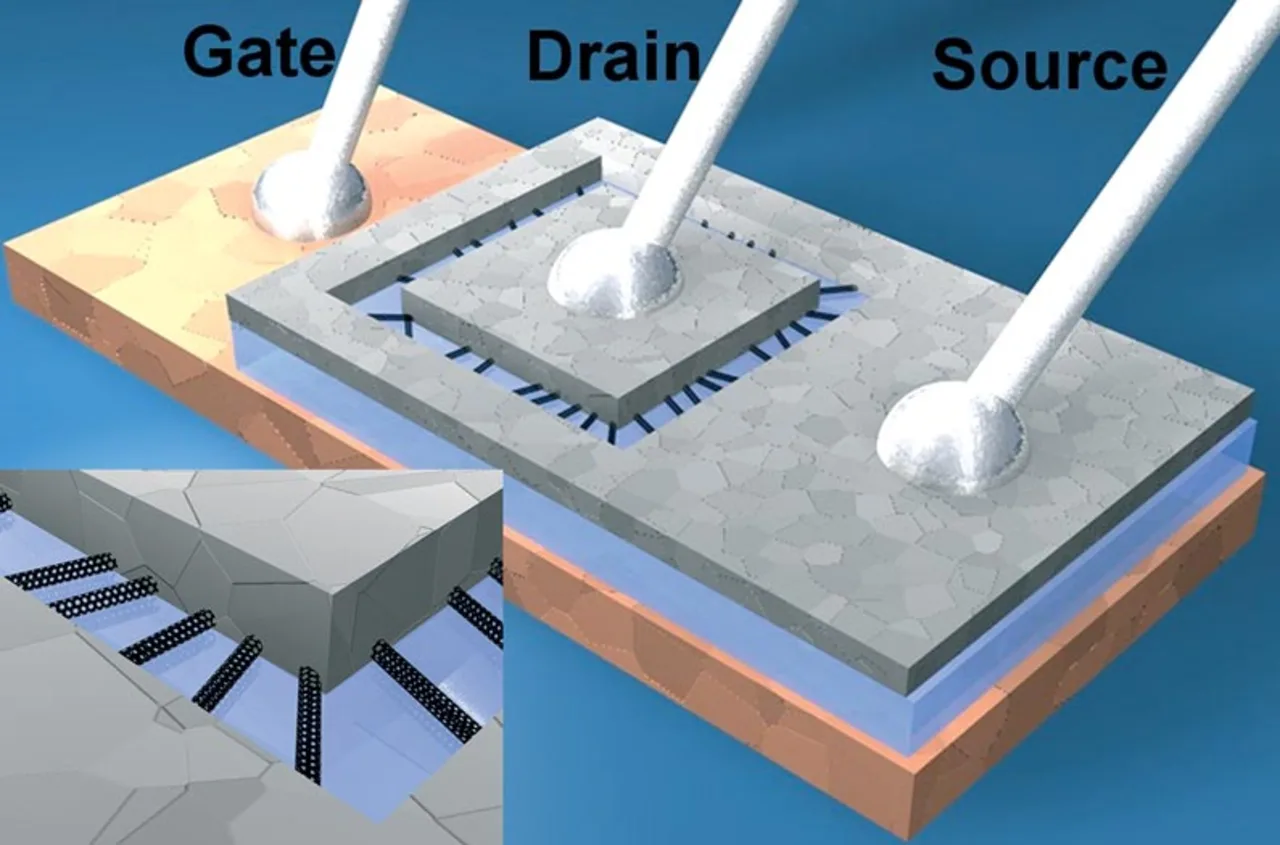

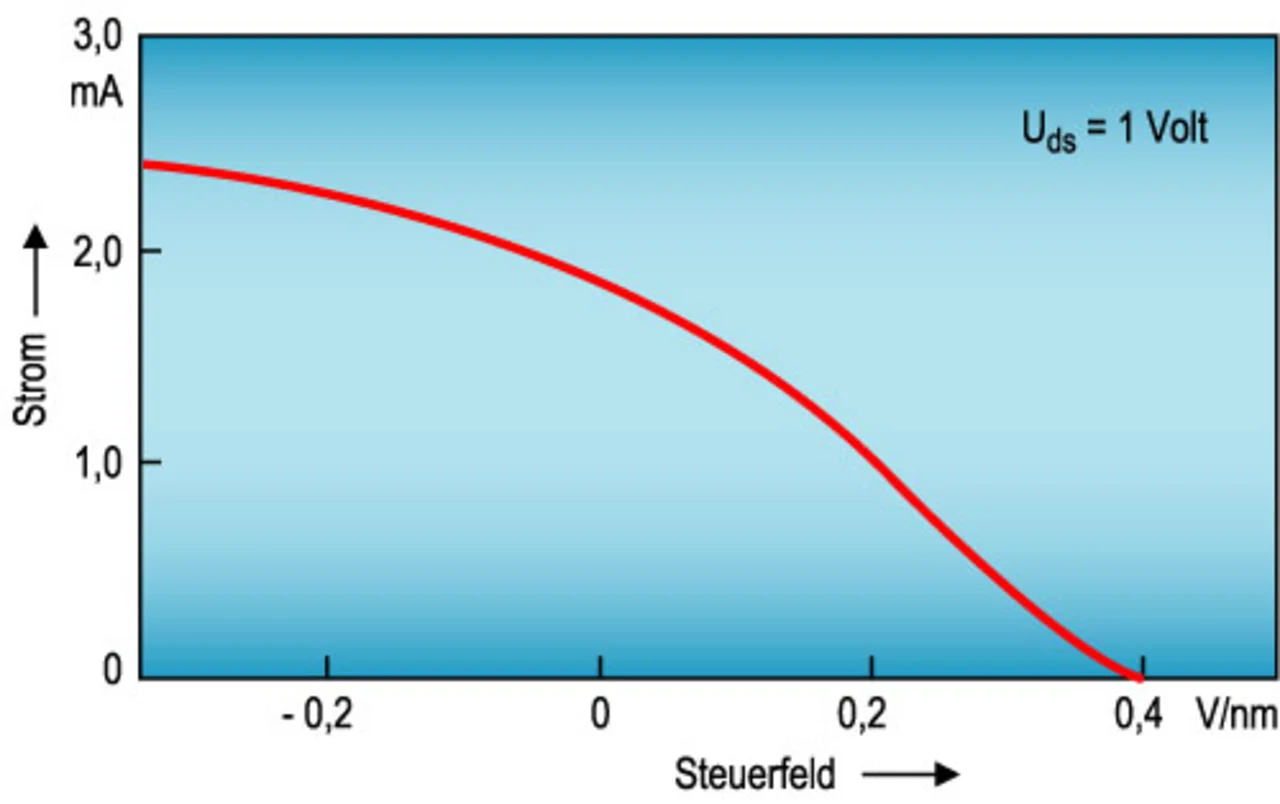

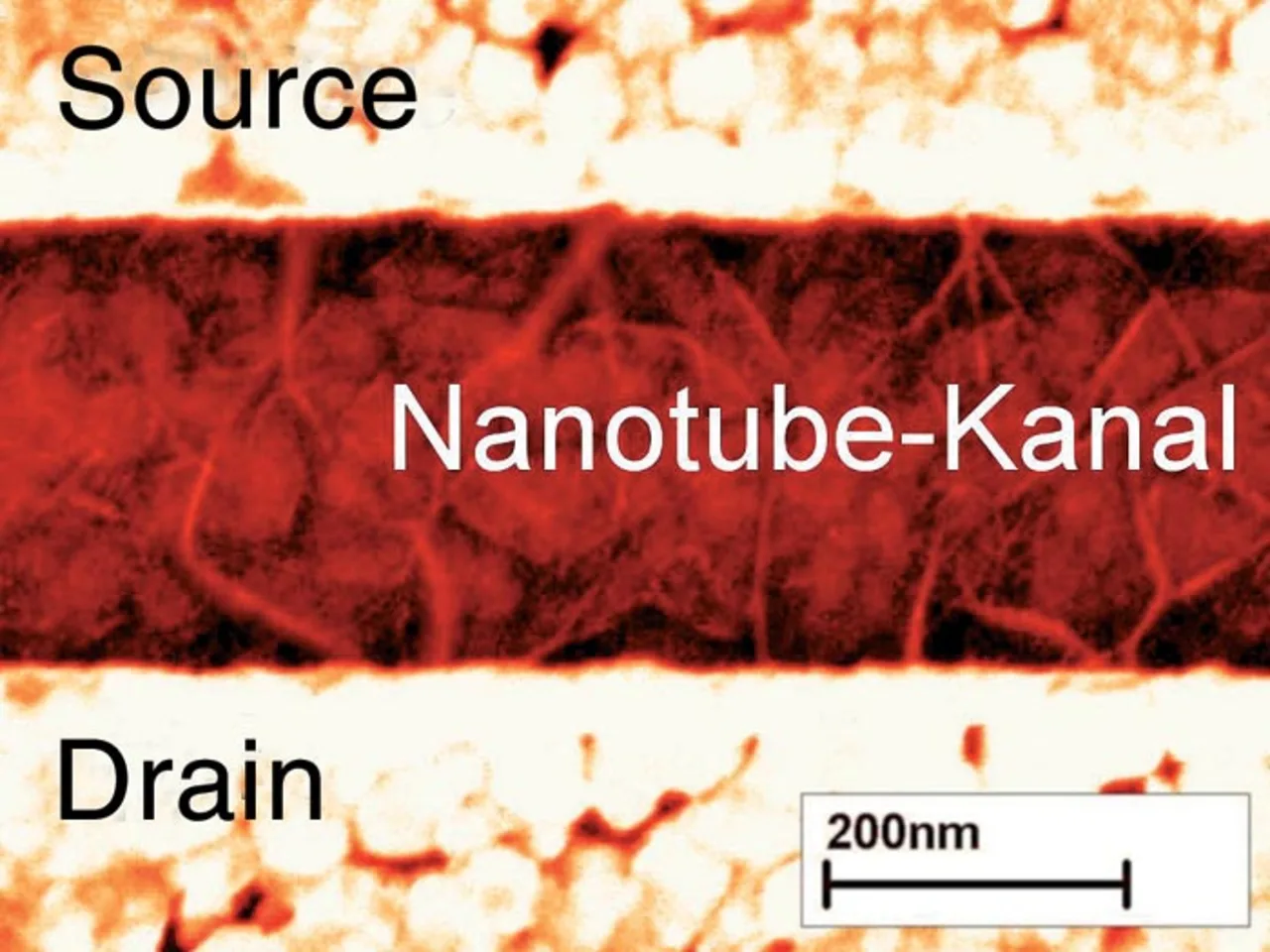

Da ein einzelnes Kohlenstoff-Röhrchen von 1 nm Durchmesser nur etwa 24 µA liefern kann, bestand die Herausforderung darin, Hunderte oder Tausende der winzigen Röhrchen mit einer skalierten Länge für die entsprechende Spannung parallel anzuordnen. Der erste Prototyp besteht aus etwa 300 parallelen halbleitenden Röhrchen (Bild 4) und liefert 2 mA bei 2,5 V. Bild 5 zeigt den Stromfluss in Abhängigkeit vom Steuerfeld. Wie erfolgreich demonstriert wurde, können damit bereits LEDs oder kleinere Motoren angetrieben werden. Der Prototyp lässt sich darüber hinaus in einfacher Weise für höhere Leistungen skalieren.

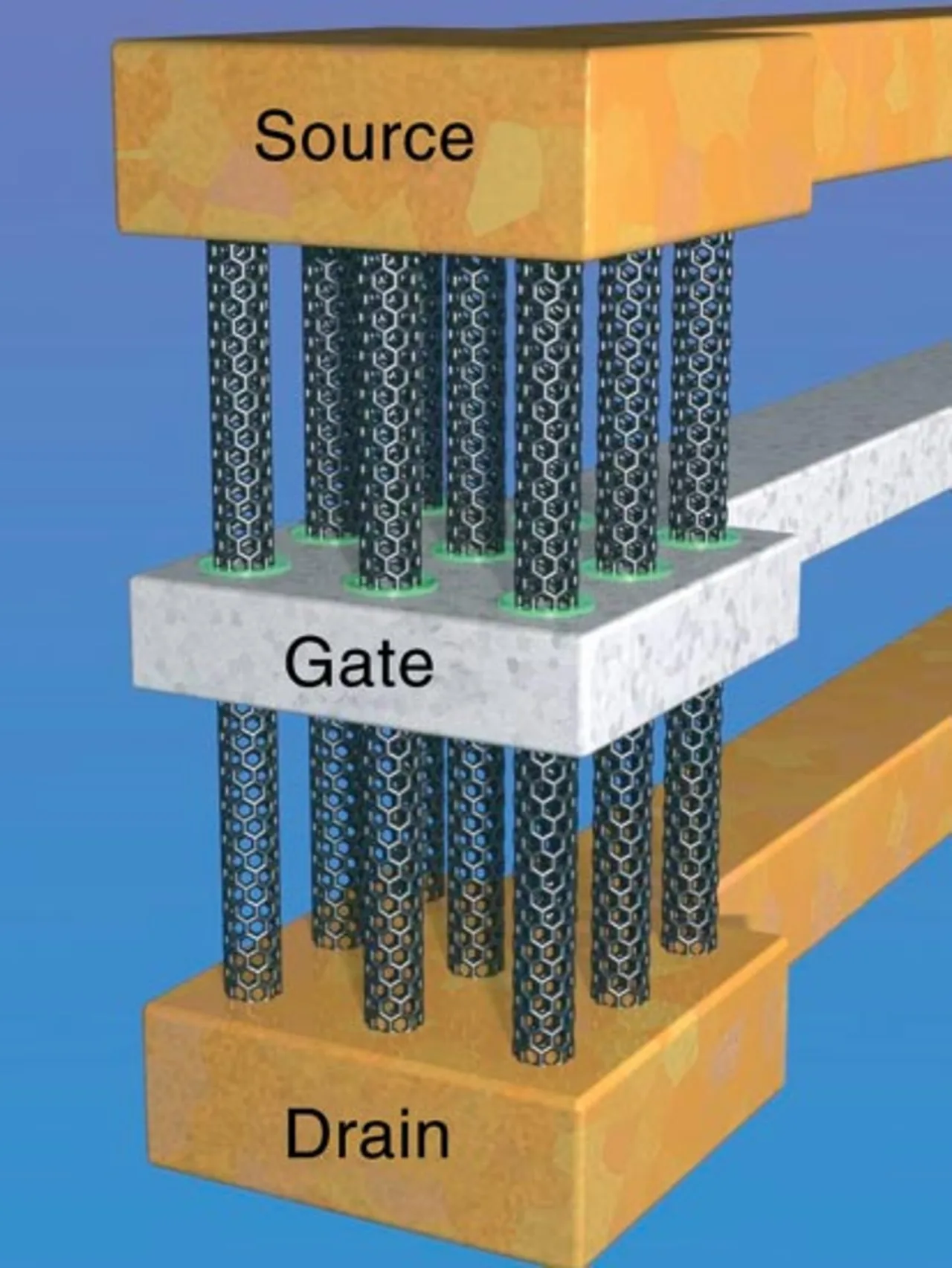

Der CNT-Leistungsschalter zeigt den typischen Transistoraufbau mit Source- und Drainkontakt sowie einer dazwischenliegen-den Halbleiterstruktur (Bild 6). Über das Gate wird der Stromfluss gesteuert. Die Halbleiterstruktur basiert auf zahlreichen parallelgeschalteten Nanoröhrchen, die so angeordnet sind, dass jeder dieser „Nanodrähte“ eine elektrische Verbindung zwischen Source und Drain ausbildet.

Durch die Verwendung von CNTs können Halbleiter-Leistungsschal-ter realisiert werden, deren flächenbezogener Einschaltwiderstand um Größenordnungen kleiner ist und die dabei erzielten maximalen Stromdichten um Größenordnungen größer sind als bei herkömmlichen Leistungsschaltern: Bei einer vertikalen Transistoranordnung (Bild 7) ergibt eine Nanodraht-Dichte von 100 Nanodrähten/µm2 bereits einen Einschaltwiderstand, der um einen Faktor 20 geringer ist, und die maximale Stromdichte erhöht sich um den Faktor 100 im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-Leistungsschaltern. Ein weiterer Vorteil des CNT-Halbleiter-Leistungsschalters ist, dass aufgrund interner Streueffekte der Kurzschluss-Strom innerhalb eines einzelnen Nanodrahts begrenzt wird, bei einem einzigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen beispielsweise auf etwa 24 µA. Der Halbleiter-Leistungsschalter kann demnach auch als Anlaufstrombegrenzer eingesetzt werden.

Die im CNT-Leistungsschalter eingesetzten halbleitenden Nanoröhrchen können prinzipiell eine beliebige Struktur aufweisen. Der geringe Einschaltwiderstand, der sich erzielen lässt, beruht darauf, dass Elektronen, die durch die Nanoröhrchen geleitet werden, statistisch mit einer sehr viel geringeren Wahrscheinlichkeit gestreut werden als Elektronen, die durch einen ausgedehnten Halbleiterkristall hindurchfließen. So zeigen z.B. Kohlenstoff-Nanoröhrchen die höchste je bei Raumtemperatur gemessene Mobilität von über 100 000 cm2/Vs. Die Länge der Nanodrähte lässt sich – je nach zu erzielender Spannungsfestigkeit – mit 0,2 µm x Umax (maximal anliegende Spannung) abschätzen und entsprechend skalieren.

Die Parallelschaltung der Nanodrähte lässt sich auf mehrerlei Arten realisieren. Idealerweise sind die Nanodrähte als „Stäbchen“ ausgebildet, die parallel zueinander verlaufen, wobei ein Stäbchenende den Source-Kontakt und das andere Ende den Drain-Kontakt kontaktiert. Die Nanodrähte müssen jedoch nicht zwingend eine stäbchenförmige Ausgestaltung aufweisen, auch krummlinige Formen sind prinzipiell möglich. Wichtig ist, dass jeder Nanodraht eine eigenständige elektrische Verbindung zwischen Source- und Drain-Kontakt herstellt, so dass eine elektrische Parallelschaltung entsteht.

Bei der Fertigung des Nanotube-Leistungstransistors wurden einige, erst vor kurzem erzielte Fortschritte der Nanotube-Technologie integriert. Es gelang dabei unter anderem, die einwandigen (Single Walled) Carbon-Nanotubes schon bei 600 °C in hoher Qualität aufwachsen zu lassen – bisher waren dazu Temperaturen von etwa 900 °C erforderlich. Für den Bau des ganzen Transistors mit den Drain-, Source- und Gate-Kontakten ist nur ein einziger Lithographieschritt erforderlich. Bei dem ersten Demonstrator wurden die Drain- und Source-Kontakte aus Palladium hergestellt, was einen besonders niedrigen Kontaktwiderstand garantiert. Als Substrat wurde Silizium eingesetzt, wobei aber auch ein beliebiges anderes leitendes Material verwendet werden kann. Auf einem Aluminiumdioxid-Gate-Dielektrikum mit hoher Konstante hat man die Carbon-Nanotubes wachsen lassen. Bei dem relativ einfachen Verfahren sind die Carbon-Nanotubes beliebig angeordnet, wobei eine ausreichend große Anzahl in paralleler Ausrichtung für die Verbindung zwischen Drain und Source genutzt werden kann.

CNTs als Ersatz für Silizium?

Wie beschrieben, lassen sich die Tubes leitend oder halbleitend herstellen und dotieren. Damit bietet sich die Möglichkeit, auch aktive Schaltelemente wie Feldeffekt- oder Leistungstransistoren aus CNTs zu bilden. Bei halbleitenden Tubes lässt sich durch die Einstellung des Röhrendurchmessers die Energielücke dimensionieren. Typischerweise beträgt sie 1 eV bei 1 nm Durchmesser. Dies entspricht in etwa den Verhältnissen bei Silizium-Transistoren. Kohlenstoff-Nano-Transistoren – auch für Leistungsanwendungen – bieten aber hinsichtlich ihrer Skalierbarkeit, Leistungsaufnahme und Geschwindigkeit deutliche Vorteile gegenüber ihrem Silizium-Pendant. Allerdings müssen auf dem Weg zur Nanotechnologie auf Kohlenstoffbasis noch wichtige technische und physikalische Probleme gelöst werden. Dazu gehören die zuverlässige Trennung von metallischen und halbleitenden CNTs, die Konfektion von CNTs mit definierten Energielücken sowie deren kontrollierte elektrische Kontaktierung und Integration.

Bei Infineon arbeitet man auch daran, halbleitende CNTs gezielt auf einen Wafer aufzubringen. Auch in diesem Fall lässt sich das zur Herstellung der Nanotubes verwendete kostengünstige katalytische Abscheideverfahren in Form eines einfachen Funktionsmoduls in existierende Halbleiterfertigungs-Linien integrieren. Aus heutiger Sicht scheint es möglich, dass CNTs eines Tages die gesamte Silizium-basierte Halbleitertechnologie ablösen könnten. Wäre dies der Fall, ließe sich das rela-tiv teure Silizium als Substrat durch einen preiswerten Stoff wie Glas ersetzen. Es werden inzwischen bereits Szenarien durchgespielt, in denen CNTs die heutigen planaren Mikroschaltungen zu einer echten 3D-Technologie erweitern.

| Dr. Franz Kreupl studierte Physik an der Universität Regensburg, wo er auch promovierte. Im Bereich Corporate Research bei Infineon Technologies in München-Perlach beschäftigt er sich derzeit schwerpunktmäßig mit der Kohlenstoff-Nanotechnik und deren Anwendungen in der Halbleitertechnik. E-Mail: Franz.Kreupl@infineon.com |

- Trauer um Dr. Rainer Tillessen

- Vielfältige Anwendungen