Probleme durch Schnitte in Masseflächen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Jobangebote+ passend zum Thema

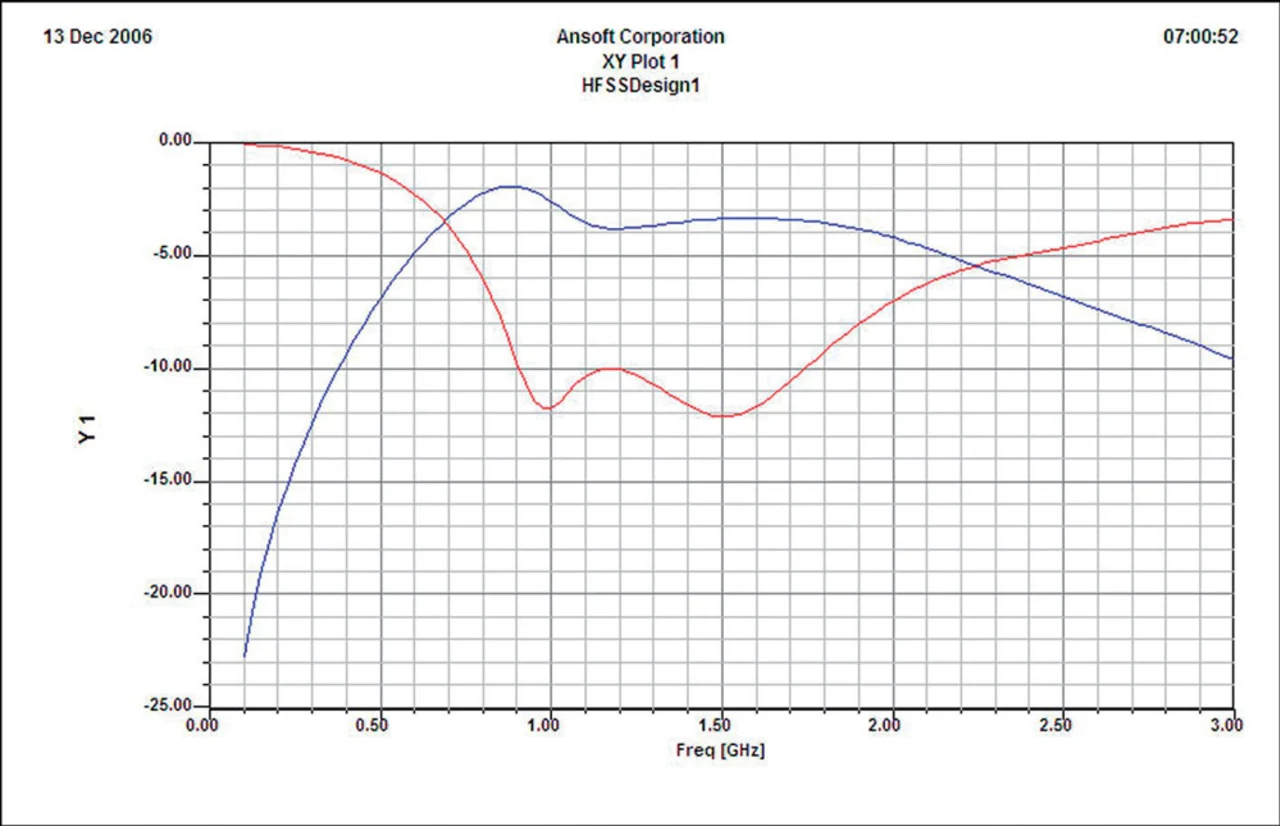

Einen ersten Erfolg dokumentiert das Bild 5: Die Reflexionsdämpfung liegt im gesamten Frequenzbereich von 100 MHz bis 3 GHz fast immer besser als –20 dB. Es wird also im Eingang des Aufbaus zumeist weniger als 1 Prozent der eingespeisten Leistung reflektiert. Die Übertragungsdämpfung bleibt fast überall innerhalb von –1 dB. Die Leitung kann also ihre Aufgabe gut wahrnehmen. Bis über 2 GHz liegt die Abstrahlung jetzt bei 1 mW (Bild 6); über einen weiten Frequenzbereich ist dieser Aufbau besser als die Platine ohne Nachbarfläche.

Die Abstrahlung lässt sich reduzieren

Zunächst ist für diesen Erfolg offenbar eine zusätzliche Ebene in der Leiterplatte erforderlich, mit den entsprechenden Kosten. Hier aber gibt es einen Ausweg. Bekanntlich werden flächige Ucc-Massesysteme stets so gebaut, dass der Abstand zwischen Ucc- und Massefläche auf jeden Fall kleiner ist als 120 µm. Das hat aber zur Folge, dass die Ucc-Ebene als Nachbarfläche zur Massefläche für das Ausweichen der Rückströme von Leiterbahnen

geeignet ist, die in der Massefläche liegen. In einem solchen Fall entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Dann stellt sich die Frage nach dem Frequenzbereich. Bei niedrigen Frequenzen wird es kaum gelingen, den Rückstrom am Spalt in die Nachbarfläche ausweichen zu lassen. Auf

jeden Fall geht das nicht bei Gleichstrom. Das Problem lässt sich aber

lösen, wenn drei Regeln beachtet werden:

- Erstens darf mit dem Spalt die Massefläche nicht in zwei separate Flächen aufgetrennt werden. Es gibt dann immer auch einen Gleichstrompfad von der einen Seite des Spaltes zur anderen.

- Zweitens darf der Spalt nicht zu lang werden, denn seine Länge legt die unterste Frequenz fest, für die der Spalt noch ein Hindernis ist.

- Drittens muss das Substrat zwischen Massefläche und Nachbarfläche entweder so dünn sein oder es muss eine so hohe Dielektrizitätskonstante aufweisen, dass alle Frequenzen, für die der Spalt ein Hindernis ist, auch über die Nachbarfläche ausweichen können.

Zwischen dem zweiten und dem dritten Punkt lässt sich ein interessanter „Trade-off“ machen, denn es sind drei Variable verfügbar: Spaltlänge, Substratdicke und Dielektrizitätskonstante. So lässt sich eigentlich immer eine Lösung für die vorgegebene Situation finden.

Sind solche Schlitze also gar kein Problem mehr? Im Hinblick auf Abstrahlung und Signalqualität ist das gezeigte Verfahren gut dafür geeignet, die negativen Effekte solcher Schlitze zu beherrschen, da es die üblicherweise katastrophalen Auswirkungen auf die Homogenität der Leitung beseitigt. Das gezeigte Verfahren kann jedoch insgesamt nicht die Qualität einer durchgehenden Massefläche nachbilden, da es bei großzügiger Anwendung außerdem zu Problemen im Stromversorgungssystem führen kann. Daher eignet es sich, um in Einzelfällen Schlimmeres zu verhindern, die Darstellung möglichst intakter Flächenlagen muss aber das Ziel beim Leiterplattendesign bleiben

Christian Dirks und Nils Dirks / jw

| << vorherige Seite | 1 | 2 | 3 |

Um dem Problem auf den Grund zu gehen, wurde der Versuchsaufbau mit Hilfe des „Field Solvers“ HFSS V.10.1 simuliert. Der Versuchsaufbau ist eine doppelseitige Platine mit den Abmessungen 6 x 3 cm², das Dielektrikum ist 1 mm dick, das Material ist FR4. Die Unterseite der Leiterplatte enthält lediglich eine Massefläche. Auf der Oberseite liegt eine Leiterbahn. Diese und die Massefläche bilden zusammen eine Leitung. Da die Leiterbahn

1,9 mm breit ist, ergibt sich ein Wellenwiderstand von 50 Ω. Im Eingang der Leitung befindet sich ein Generator, der eine Leistung von 1 W in die Leitung einspeist. Am Ende der Leitung ist ein ohmscher Widerstand als Last angebracht. Sein Betrag entspricht dem Wellenwiderstand. Die Untersuchung erfolgt bei einer Frequenz von 1,5 GHz. Das ist praktisch nicht abwegig, denn schon bei 300 MHz Taktfrequenz müssten Signalanteile bis 1,5 GHz sauber übertragen werden. Nur wenn das Spektrum wenigstens bis zur 5. Oberwelle übertragen wird, kommt das Rechtecksignal auch einigermaßen rechteckig ins Ziel.

In Bild 1 ist der Oberflächenstrom auf der Massefläche der Leiterplatte dargestellt. In dieser Anordnung sind die begleitenden Felder relativ kompakt in der unmittelbaren Nähe der Leiter bzw. zwischen ihnen angeordnet. Am Spalt in der Fläche können die Ströme nicht beieinander bleiben. Der Rückstrom muss also den Spalt umfließen. Und die Welle kann den Spalt kaum überwinden: Hinter dem Spalt ist nur noch wenig Strom in der Fläche zu sehen. Die Feldverhältnisse sind in diesem Bereich stark gestört, was einen Sprung im Wellenwiderstand der Leitung zur Folge hat.

Bild 2 zeigt die Auswirkungen dieser Störung: Bei niedrigen Frequenzen ist das Verhalten erwartungsgemäß:

geringe Übertragungsdämpfung und hohe Reflexionsdämpfung. Aber schon bei 1 GHz ist die Übertragung des Signals praktisch unmöglich: Die Reflexionsdämpfung ist auf –2 dB zurückgegangen; mehr als die Hälfte der Leistung wird also am Spalt reflektiert. Die Übertragungsdämpfung erreicht einen Wert von mehr als 10 dB, es kommen also weniger als 10 Prozent der Leistung im Ausgang an.