Gerätemontage fehlerfreier machen

Ein Softwarepaket soll in der den Testroutinen vorgeschalteten Gerätemontage verhindern, dass falsche Komponenten eingebaut oder Arbeitsschritte vergessen werden. Dieses Konzept ist nicht auf die Elektronikfertigung und den Testsektor beschränkt.

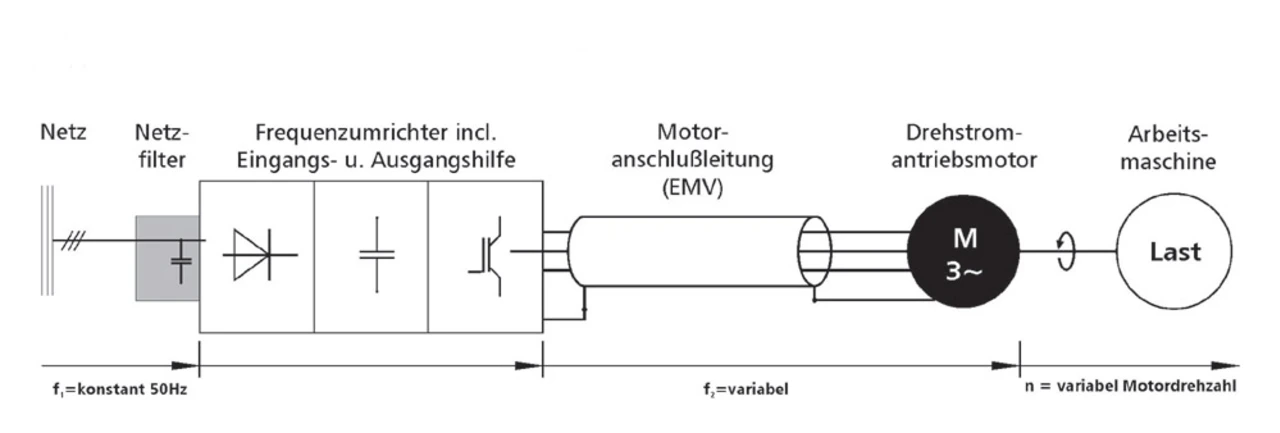

Bei modernen Frequenzumrichtersystemen entstehen zwangsläufig starke elektromagnetische Störfelder. Dies hat nicht nur Konsequenzen für den Umrichter selbst, sondern ebenso für die Konzeption der Anschlussleitungen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Neben den Modulen "Repair für Windows" und "QIS" verfügt die Software "COMPASS" von SPEA jetzt auch über ein eigenständiges Modul zur Konfiguration und Montagekontrolle kompletter Geräte. Dieses Modul kann völlig unabhängig eingesetzt werden und ist nicht auf die Elektronikfertigung beschränkt.

Es überwacht und kontrolliert die Montage kompletter Geräte. Dabei wird überprüft, ob Montage- und Arbeitsanweisungen vollständig und in der korrekten Reihenfolge durchgeführt werden. Auch hier garantieren Verriegelungsmechanismen, dass nur für das Projekt zugelassene Baugruppen und Einzelteile in vorgegebenen Arbeitsschritten verwendet und montiert werden.

Der Einbau von "Fail-Baugruppen" oder ein "Vergessen" einzelner Arbeitsschritte ist ausgeschlossen. Die Arbeits-, Inhalts- und Montageanweisungen können vom Anwender frei konfiguriert und als Geräteprojekt abgespeichert werden - das gewährleistet den universellen Einsatz des Moduls. Die Anweisungen beinhalten alle Baugruppen, Einzelteile und Arbeitsschritte.

Die Software COMPASS ist eine Komplettlösung für Datenerfassung, Reparaturunterstützung, Qualitätsmanagement und Prozessoptimierung. Sie kontrolliert über Einzelbaugruppen hinaus den gesamten Prozessfluss sowie die Konfiguration und Montage kompletter Geräte. Alle Auswertungen und Analysen erfolgen in Echtzeit. Mit der ODBC-Schnittstelle zur Anbindung an Client-Server-Datenbanken bietet die Software mit den gesammelten Prüf- und Reparaturdaten eine praxisgerechte Unterstützung von MES-, ERP- und Traceability-Systemen.

Productronica

Halle A1, Stand 255

www.spea-ate.de

Bei Servoantriebssystemen erfolgt die Steuerung und Regelung der Motordrehzahl des Drehstrommotors stufenlos über einen Frequenzumrichter mit Steuerkreis. Dieser Umrichter erzeugt die eingespeiste Motorspannung und Motorfrequenz für den Drehstrommotor und ist somit zentrales Element für jeden drehzahlgesteuerten Antrieb. Er setzt sich aus zwei IGBT Transistor-gesteuerten Einheiten zusammen: dem Gleichrichter, der an ein Drehstromversorgungsnetz mit 50 Hz angeschlossen ist und eine pulsierende Gleichspannung erzeugt, sowie dem Wechselrichter, der die Gleichspannung in eine neue Wechselspannung mit variabler Frequenz von 0 bis 400 Hz umwandelt. Mit dieser Frequenz lässt sich die Drehzahl des Servomotors über die Motoranschlussleitung präzise steuern.

Allerdings treten beim Einsatz der Frequenzumrichtertechnik vor allem drei Probleme auf: die Emission starker elektromagnetischer Störfelder über die Motoranschlussleitung, die hohe Überspannung in der Leitung sowie große Ableit- und Störströme.

Die elektromagnetischen Störfelder

Moderne Frequenzumrichtersysteme erzeugen starke elektromagnetische Störfelder. Die Ursache hierfür liegt in den im Nanosekunden-Bereich liegenden kurzen Ein- und Ausschaltzeiten der IGBT-Transistoren sowie in der maximal 20 kHz betragenden Taktfrequenz der Frequenzumrichter-Ausgangsspannung. Hieraus resultiert ein sehr hoher Oberwellenanteil der sinusförmigen Ausgangsspannung. Folge dieser starken elektromagnetischen Emission vor allem an der Motorversorgungsleitung sind erhebliche Störungen sowohl im Leitungsnetz als auch in den Geräten und in der Datenübertragung.

Die Norm EN 61 800-3 vom Juli 2005 legt die Höhe des maximalen Störpegels des Antriebssystems fest, bei dem die Störsicherheit der Signalübertragung noch gewährleistet ist. Die maximalen Grenzwerte - die Quasi-Spitzenwerte - sind für den Störpegel der Funkstörspannung mit 0,15 bis 30 MHz und für die elektromagnetische Störstrahlung mit 30 bis 1000 MHz definiert, jeweils für den Bereich Wohnbezirke (Kategorie C1) und für den Industriebereich (Kategorie C3). Diese EMV-Grenzwerte müssen von drehzahlveränderbaren elektrischen Antriebssystemen auf jeden Fall eingehalten werden. Unterschiede werden dabei zwischen einem Einsatz der Systeme in Wohn- und Industriebereichen gemacht: So kann zum Beispiel die gleiche von einem Frequenzumrichter gesteuerte Heizumwälzpumpe in einem Industriebetrieb oder im Keller eines Wohngebäudes eingebaut werden. Die Pumpe im Wohnbereich muss allerdings den strengeren Anforderungen nach C1 genügen, während im Industriebetrieb C2 genügt.

Beanspruchung durch Überspannungen

Die vom Frequenzumrichter an die Motorversorgungsleitung abgegebene Spannungsgrundwelle hat angenähert einen sinusförmigen Verlauf und eine Frequenz von 0 bis 400 Hz, wie sie von der Motordrehzahl gefordert wird. Bei einer Änderung des Wellenwiderstandes am Anfang und Ende der Motorversorgungsleitung entstehen Stoßwellen, die wiederum Überspannungen durch Reflexion der Oberwellen zur Folge haben. Dies tritt allerdings nur auf, wenn die Motoranschlussleitung länger ist als die Wellenlänge der Oberschwingung. Bei kurzen Leitungslängen, wenn also die Leitungslänge kürzer als die Wellenlänge ist, kommt es zu Einschwingvorgängen am Frequenzumrichter-Ausgang. Dies hat zur Folge, dass Spannungen vom zwei- bis dreifachen Werte der Motorspannung auftreten - als Spannungsspitzen belasten sie regelmäßig die Isolierung der Motoranschlussleitung sowie die Spulenwindungen des Motors.

Kapazitive Ableitströme und Störströme

Infolge der hohen Frequenzen am Umrichterausgang entstehen hohe kapazitive Ableitströme, die über den Schirm und das Motorgehäuse zur Erde fließen. Im ungünstigsten Fall durchfließen diese Störströme auch die Kugellager der Motorwelle, wodurch die Kugellagerringe beschädigt werden.

Darüber hinaus entstehen infolge hoher Erdkapazitäten vor allem bei langen Leitungen große Blindströme. Diese belasten den Frequenzumrichter derart, dass infolge der Überstrombegrenzung des Wechselrichters die benötigte Wirkleistung nicht mehr zum Motor übertragen werden kann. Ergo fehlen diese Ströme der Drehmomentbildung am Motor.