Mobil wird modular

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Thermische Auslegung

Die Pulsbreiten-Modulation führt bei einer Glühlampe zu zusätzlichen Leistungsverlusten in den Leistungshalbleitern, die bei der thermischen Auslegung der Leiterplatte berücksichtigt werden müssen, um eine Überhitzung des Leistungshalbleiters und der Leiterplatte zu vermeiden. Die gesamte durch einen Leistungshalbleiter in Wärme umgesetzte mittlere Leistung wird beschrieben durch

(4)

(4)

Dabei ist PDC die Verlustleistung im eingeschalteten Zustand, Eein die Energie, die während der Einschaltzeit, Eaus die Energie, die während der Ausschaltzeit in Wärme umgesetzt wird. Mit f ist die Frequenz des PWM-Signals bezeichnet.

Für eine Umgebungstemperatur Tamb ist die mittlere Sperrschichttemperatur des Leistungshalbleiters gegeben durch

(5)

(5)

Jobangebote+ passend zum Thema

Dabei bezeichnet Rth-j/amb (junction/ambient) den thermischen Widerstand zwischen der Sperrschicht und der Umgebung; dieser hängt ab vom Gehäuse und der thermischen Auslegung der Leiterplatte, z.B. von der Fläche des Kupfers und der Anzahl der Kupferlagen. Die gesamten Leistungsverluste steigen mit der PWM-Frequenz an; wird sie zu hoch gewählt, dann tragen diese Verluste wesentlich zum Gesamtverlust bei.

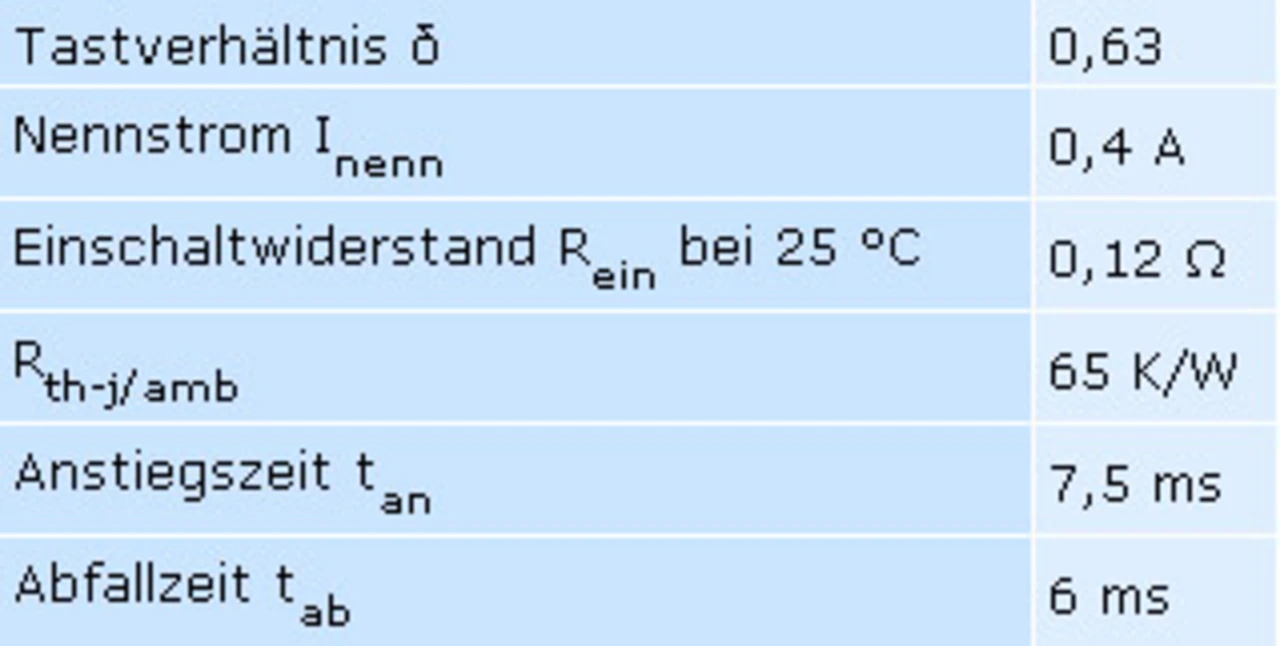

Aus den technischen Daten des Treiberbausteins „VSN3NV04“ von STMicroelectronics (Tabelle 1) lassen sich die zur Berechnung erforderlichen Parameter entnehmen. Bei Verwendung der „quadratischen PWM“ und einer Batteriespannung von 17 V muss die Glühlampe mit einem Tastverhältnis von 0,63 betrieben werden. Die Schaltverluste berechnen sich dabei näherungsweise zu

(6)

(6)

Die in Wärme umgesetzte Leistung ist im eingeschalteten Zustandes gegeben durch

(7)

(7)

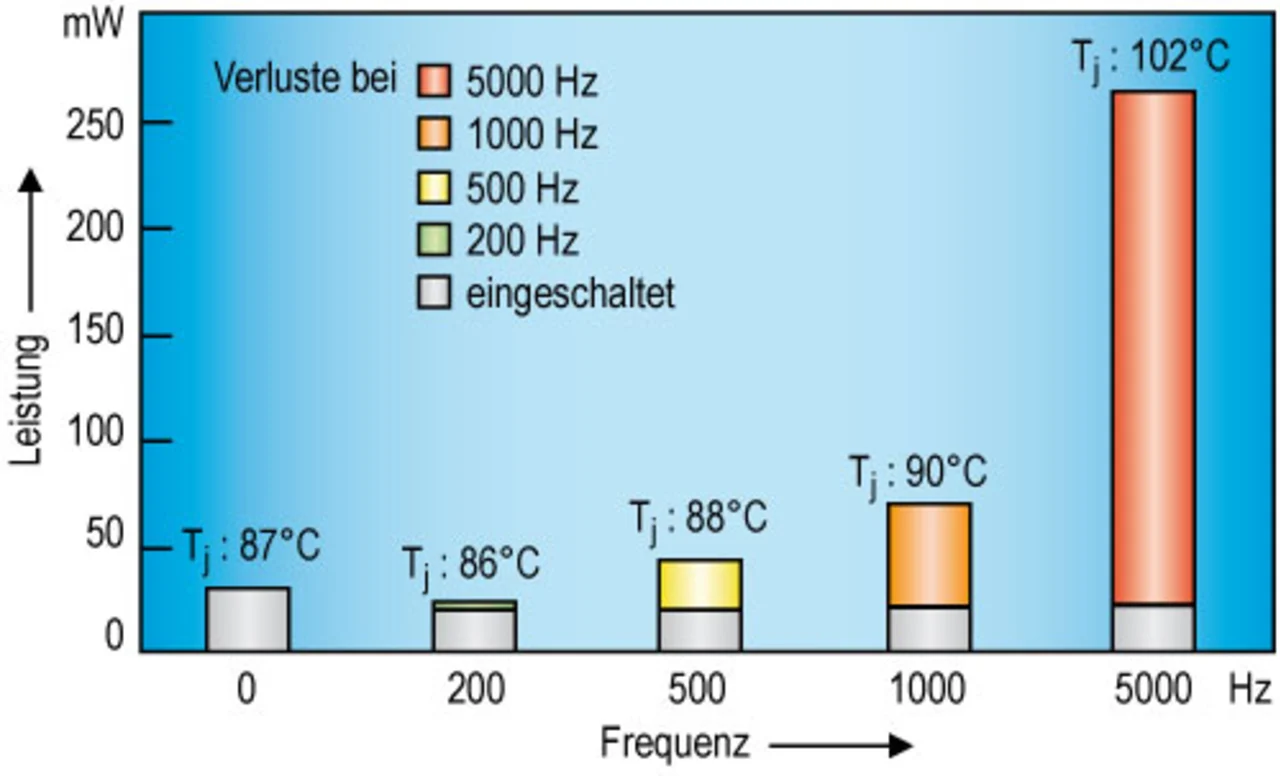

Das Bild 3 zeigt die in Wärme umgesetzte Leistung und die Sperrschicht-Temperatur des Leistungstreibers bei verschiedenen PWM-Frequenzen. Bei 5000 Hz ist der Beitrag der Schaltverluste erheblich.

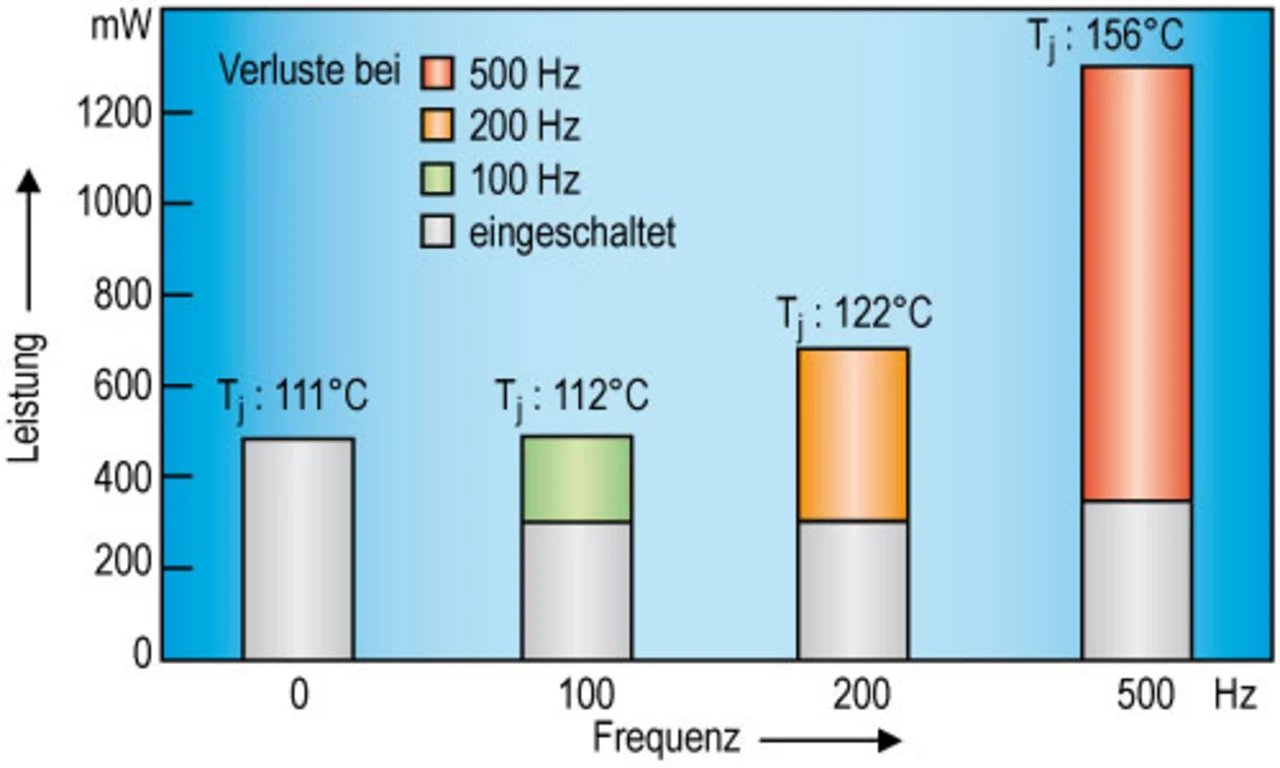

Für den 16-W-Treiberbaustein VN 5016AJ-E, der gewöhnlich für die Ansteuerung der Frontscheinwerfer eines Automobils eingesetzt wird, ist die Formel für die Ermittlung von Eein und Eaus nicht mehr gültig. Der Anstieg der Einschaltflanke eines „High Side“-Treibers ist wegen der internen Schaltung nicht linear. Dieser Treiber schaltet wesentlich weicher als die „Low Side“-Treiber; das führt zu einem Anstieg der Schaltverluste. Bild 4 zeigt die Schaltverluste und die Sperrschicht-Temperatur für verschiedene Frequenzen. Im Vergleich mit den „Low Side“-Treibern haben die Schaltverluste den wesentlichen Anteil an den gesamten Verlusten bei Frequenzen zwischen 100 Hz und 200 Hz. Unter Berücksichtigung der verschiedenen genannten Aspekte liegt die richtige PWM-Frequenz zur Ansteuerung der meisten Glühlampen grob gesagt zwischen 60 Hz und 150 Hz.

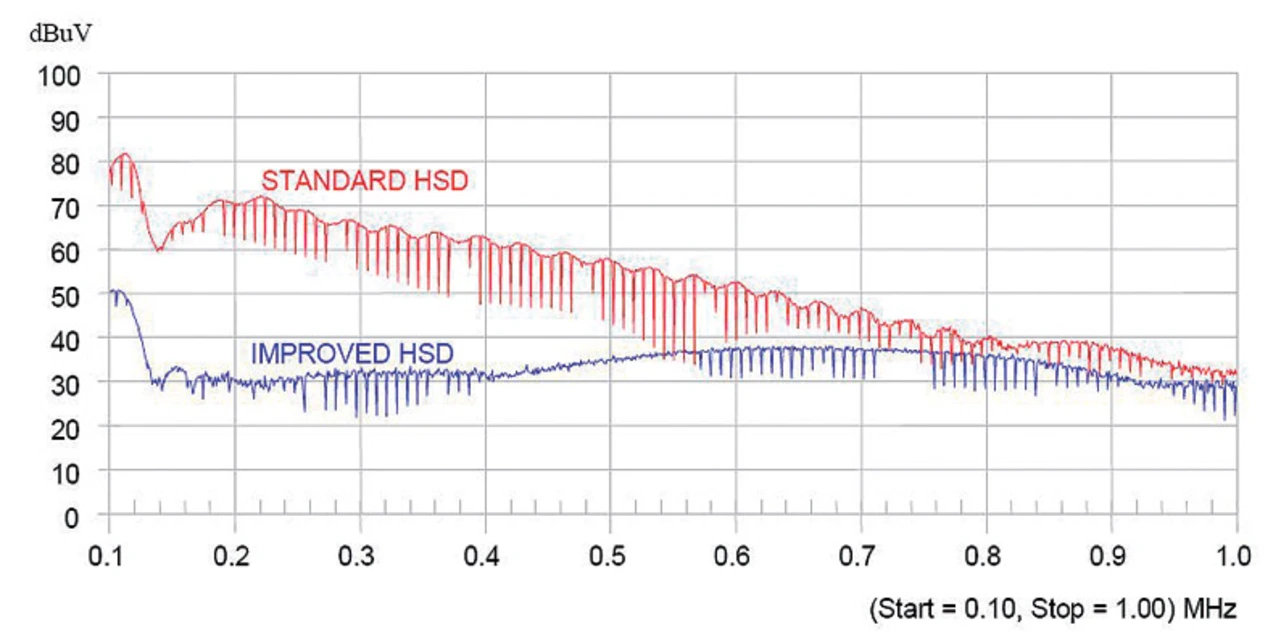

Der Einsatz der PWM zieht Störungen nach sich, die sowohl über die Leitungen laufen als auch in den freien Raum abgestrahlt werden. Das Schalten des Stroms mit einer bestimmten Frequenz erzeugt Störsignale auf der Leitung von der Last zur Batterie, diese können andere Geräte an Bord stören. Dabei beeinflusst die Form der Schaltvorgänge des integrierten Leistungshalbleiters, der die Glühlampe ansteuert, das Frequenzspektrum auf dem Kabelbaum maßgeblich. Sie muss daher in die EMV-Betrachtungen mit einbezogen werden. Zwar lassen sich mit steilen Anstiegs- und Abfallflanken Schaltverluste am besten reduzieren, andererseits können dadurch unerwünschte Abstrahlungen mit Frequenzen von einigen 100 kHz verbunden sein, die durchaus den Empfang von Lang- und Mittelwelle eines Autoradios stören können.

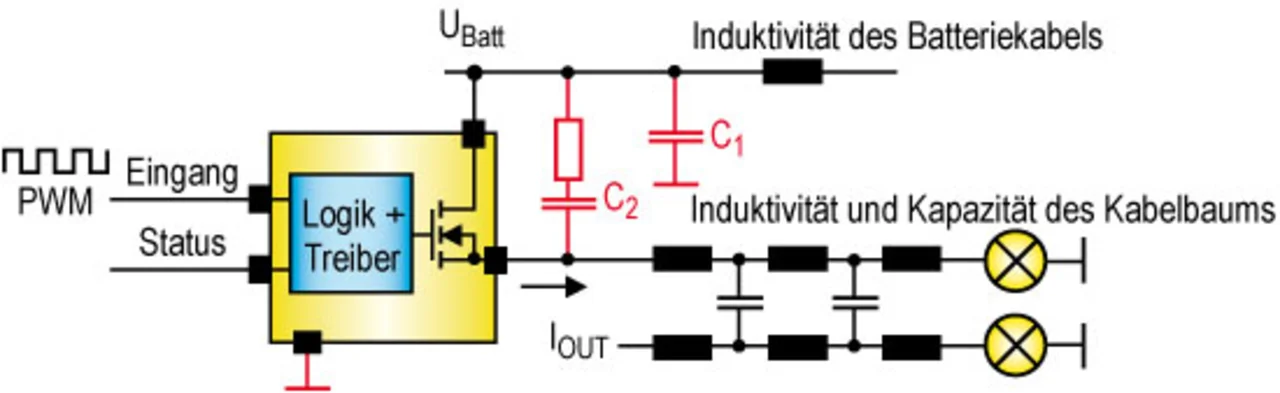

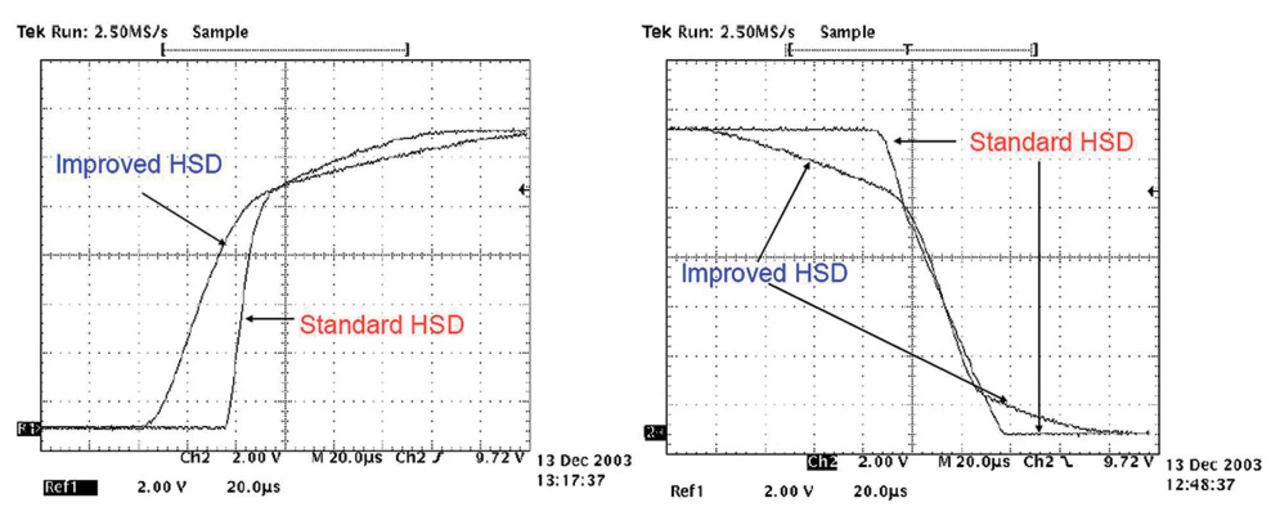

Die übliche Vorgehensweise zur Unterdrückung hochfrequenter Störungen besteht im Einsatz zweier zusätzlicher Kondensatoren (Bild 5). Mit dem Kondensator C1 (einige µF) zwischen dem Batterie-Anschluss des integrierten Leistungshalbleiters (IPS) und Masse werden die Störungen ausgefiltert die durch den Gesamtstrom aller angeschlossenen integrierten Leistungshalbleiter durch PWM verursacht werden, der Kondensator wirkt dabei zusammen mit der Leitungsinduktivität. Der zweite Kondensator C2 liegt zwischen Drain und Source des Leistungs-MOSFET; hierdurch werden die Störungen auf dem Kabel gefiltert, das den integrierten Leistungshalbleiter mit der Glühlampe verbindet. Um diese zusätzlichen Komponenten auf der Leiterplatte zu vermeiden, werden die integrierten Leistungshalbleiter so ausgelegt, dass die Schaltvorgänge weicher ablaufen (Bild 6). Auf diese Weise können die harmonischen Oberwellen auf der Batterieleitung reduziert werden.

| Luigi Guarrasi ist seit 2002 bei STMirocelectronics in der Automotive Marketing Group als „Technical and New Biz Development Engineer“ tätig. Zu seinen Aufgabenfeldern zählen das kunden-spezifische Design der „Intelligent Power Switches“ (IPS) für den Einsatz im Automobil, die Entwicklung neuer Produkte und die Marktbeobachtung. Er hat Elektrotechnik und Industrielle Automatisierung am Politecnico di Bari studiert, seine Ingenieurarbeit behandelte die Modellierung und die Simulation der Ansteuerung eines Drei-Phasen-Asynchronmotors mit Simulink. |

| Doriana Montella begann nach ihrem Abschluss im Fach Elektronik an der Universität von Catania im Jahr 1999 als „Product Engineer“ bei STMicroelectronics in der Produktgruppe „PMOS & IGBT“. Dort war sie mit der Messtechnik und dem Einsatz von PMOS-FETs und IGBTs befasst. Seit 2002 arbeitet sie im technischen Marketing in der Automotive Marketing Group des Unternehmens. |

- Mobil wird modular

- Autor:

- Flexible Leiterplatte – eine flexible Lösung

- Wahl der PWM-Frequenz

- Thermische Auslegung