Mobil wird modular

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Autor:

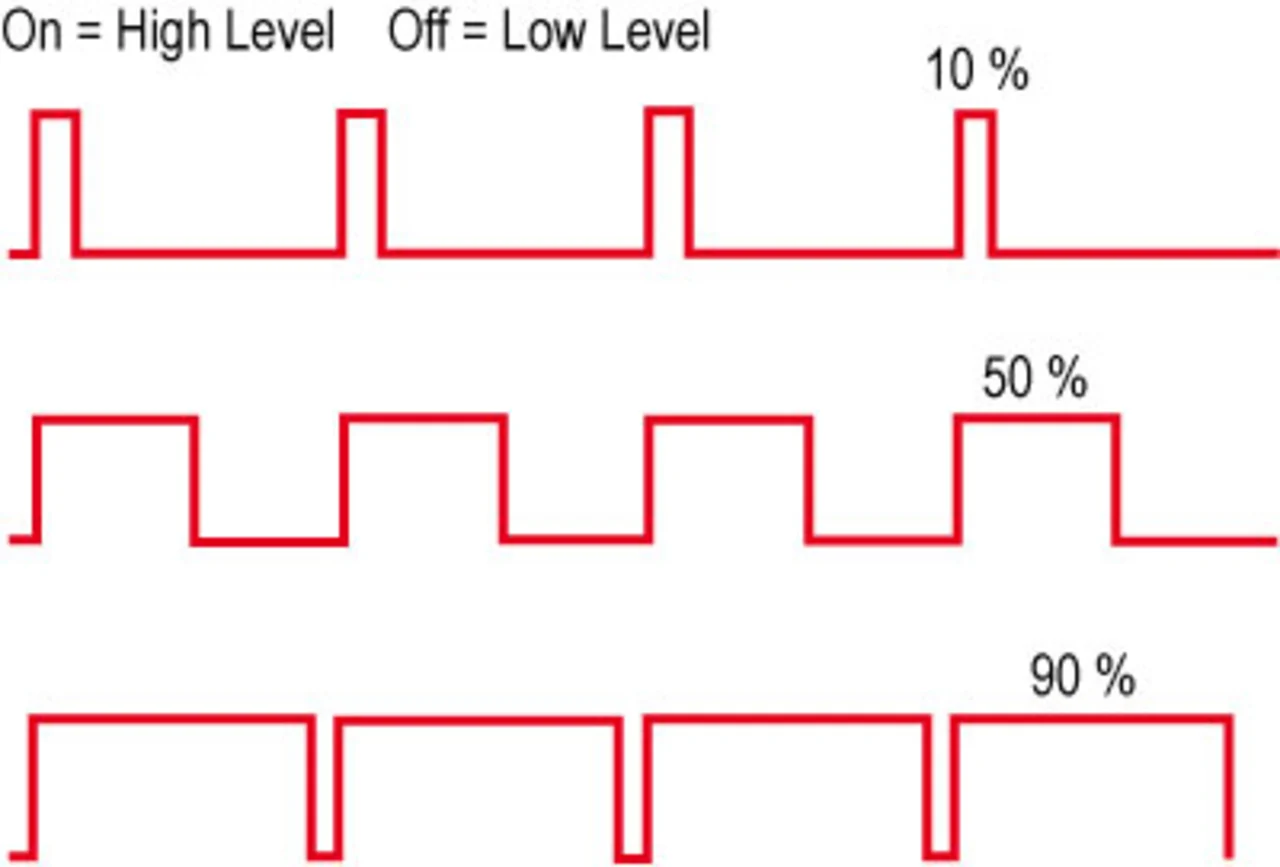

Bei der Pulsbreiten-Modulation wird eine rechteckförmige Spannung erzeugt, bei der sich das Verhältnis von Einschaltzeit zu Ausschaltzeit variieren lässt. Während der Einschaltzeit (tein) liegt die Versorgungsgleichspannung an der Last an, während der Ausschaltzeit (taus) wird diese abgetrennt. Dieses Verhältnis zwischen Ein- und Ausschaltzeit wird als Tastverhältnis δ (engl. duty cycle) bezeichnet, das zwischen 0 und 100 % liegen kann. Eine Veränderung des Tastverhältnisse ändert den Effektivwert der Spannung, die an der Last anliegt, und damit auch die elektrische Leistung, die an die Last übertragen wird. Bei einer rechteckförmigen Spannung mit Us = U mit einem Tastverhältnis δ (siehe Bild 1) beträgt der Effektivwert

(1)

(1)

Zu den Nachteilen der Pulsbreiten-Modulation zählen die aufwendige Ansteuerschaltung und die Erzeugung unerwünschter hochfrequenter Störsignale. PWM-Signale lassen sich mit den folgende Verfahren erzeugen.

- Einsatz spezieller PWM-Generatoren,

- Nutzung spezieller PWM-Funktionsblöcke in Mikroprozessoren,

- Verwendung einer Timer-gesteuerten Interrupt-Routine bei Standard-Mikrocontrollern.

Jobangebote+ passend zum Thema

| ist European Product Marketing Manager – Connectors bei der Firma Omron Electronic Components Business. |

PWM für die Automobil-Beleuchtung

Mit dem PWM-Verfahren werden im Automobil Elektromotoren oder Glühlampen angesteuert. Dabei kommt ein integrierter Leistungshalbleiter (IPS – Integrated Power Switch) zum Einsatz. Im Automobil sind alle Leistungshalbleiter für die Ansteuerung der Glühlampen in einem Verteilerkasten zusammengefasst und dort auf die Leiterplatte montiert. Sie werden von einem oder mehreren Mikrocontrollern angesteuert. Die Anwendung des PWM-Verfahrens bietet eine Reihe von Vorteilen:

- Steuerung der Lichtstärke (blendfrei) durch die Wahl des entsprechenden Tastverhältnisses.

- Implementierung einer Doppelfunktion der Glühlampen. Ist eine Lampe defekt, dann lässt sich die Funktion von einer Lampe mit höherer Nennleistung übernehmen, die mit einem PWM-Signal angesteuert wird. Durch die Einstellung des passenden Tastverhältnisses kann z.B. eine 21-W-Lampe eine 5-W-Lampe ersetzen.

- Reduktion der Lichtstärke für den Einsatz als Tagfahrlicht.

Für die Realisierung eines Tagfahrlichtes (DRL – Daytime Running Light) können die vorhandenen Abblend- oder Fernlicht-Lampen mit einem PWM-Signal angesteuert werden. Dadurch lässt sich die Anzahl der Glühlampen und damit auch die Gesamtleistungsaufnahme reduzieren, zudem leben die Lampen länger. Die Lichtstärke lässt sich so auch bei der Armaturenbrettbeleuchtung und den Innenraumlampen „dimmen“.

Die Effizienz der PWM hängt ab von Frequenz und Tastverhältnis; das PWM-Verfahren kann auch Nachteile haben, die bei der Dimensionierung eines solchen Systems berücksichtigt werden müssen. Im Falle der Glühlampen sind dies:

- Thermomechanische Belastung der Glühwendel durch Temperaturschwankungen,

- Flackern, das die Sicht des Fahrers nachts beeinträchtigt,

- höhere thermische Verluste in den Leistungshalbleitern.

Es ist allerdings möglich, diese Effekte zu begrenzen. Dazu müssen Frequenz und Tastverhältnis richtig gewählt und die durch PWM verursachten Störungen durch Filter unterdrückt werden.

Eine Funktion, die mit zunehmender Wahrscheinlichkeit in hochwertige Mobiltelefone implementiert werden dürfte, ist digitales Fernsehen mit dem DVB-H-Standard.

Dieser Standard wurde entwickelt, um speziell die Wiedergabe hochwertiger Sendeinhalte im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten tragbarer Elektronikgeräte hinsichtlich Stromverbrauch und Verarbeitungsleistung zu ermöglichen. Heute ist eine Reihe von Ein-Chip-DVBH- Tunern verfügbar, die zusammen mit rauscharmen Verstärkern, Demodulatoren, Video- Codecs und anderen Ressourcen zur Anwendungsverarbeitung zu einem kompakten Fernsehempfänger kombiniert werden können.

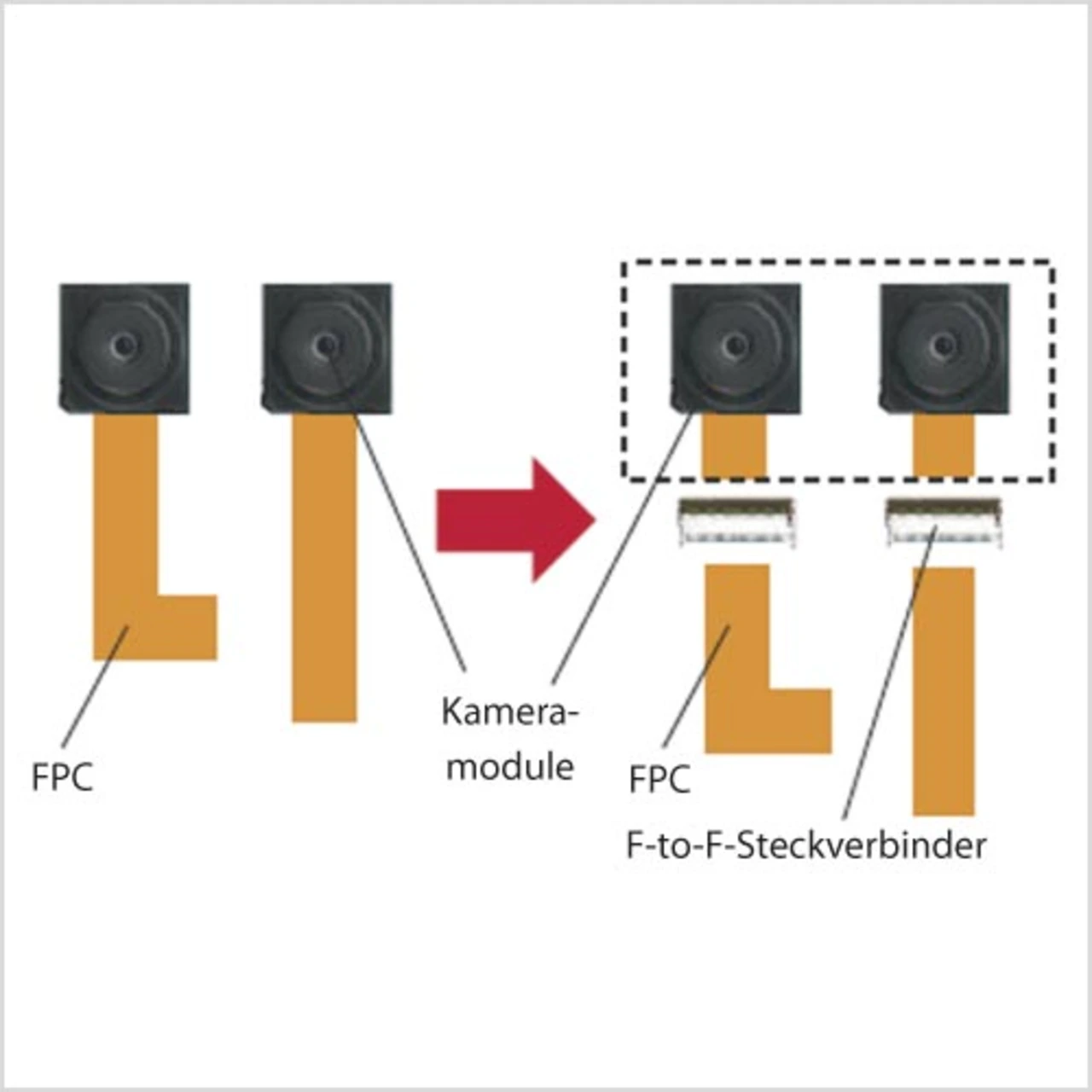

Wie Bild 1 zeigt, kann durch die Implementierung einer allgemeinen Schnittstelle – wie beschrieben – das Funktionsmodul problemlos logisch mit der Hauptplatine verbunden werden. Die physische Implementierung muss allerdings gut durchdacht werden: Die Lösung soll natürlich kompakt, aber auch leicht, schnell und in großen Stückzahlen montierbar sein und die nötige Flexibilität bieten, um den Einbau verschiedener Anwendungsmodule je nach Modell zu ermöglichen.

In einem Automobil sind Spannungsspitzen auf dem Batteriekabel typisch. Diese werden u.a. verursacht durch das Abschalten eines starken Verbrauchers, etwa einer Klimaanlage. Steigt die Batteriespannung über die Nennspannung der Glühlampe an, lässt sich mit PWM der Nennwert einhalten. In aller Regel ist die Lebensdauer einer Glühlampe bei Unenn zwischen 13,2 V und 13,5 V spezifiziert, bei höheren Spannungen geht diese merklich zurück (Bild 2). Ist das Tastverhältnis so groß wie das Verhältnis zwischen Nennspannung Unenn und Batteriespannung Ubatt, dann bleibt die Lichtstärke der Lampe nicht konstant, die Lampe wird bei einem Anstieg der Batteriespannung deutlich heller (Blendungseffekt).

Für eine konstante Lichtstärke muss die Lampe mit konstanter Leistung betrieben werden. Wenn die Nennleistung einer Lampe gleichgesetzt wird mit der elektrischen Leistungsaufnahme bei der PWM-Ansteuerung – diese ist proportional dem Quadrat des Effektivwertes – so ergibt sich unter der Annahme, dass für eine gegebene Batteriespannung das Tastverhältnis keinen Einfluss auf den elektrischen Widerstand der Glühlampe hat:

(2)

(2)

Daraus ergibt sich für eine konstante Lichtstärke das Tastverhältnis zu

(3)

(3)

Das Ergebnis ist als „quadratische PWM“ oder als „quadratische Spannungsregelung“ bekannt.

- Mobil wird modular

- Autor:

- Flexible Leiterplatte – eine flexible Lösung

- Wahl der PWM-Frequenz

- Thermische Auslegung