Leistungsschalter

Die Zukunft gehört dem Gleichstrom

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Öffnen stromdurchflossener Kontakte

Bei der Festlegung des Ausschaltvermögens muss sichergestellt sein, dass unter den gegebenen Schaltbedingungen (Strom und Spannung) der Lichtbogen bei vollständig geöffneten Kontaktstücken erlischt. Die sich beim Abschalten einstellenden Lichtbogenbrenndauern müssen so kurz sein, dass die mechanische Belastung des Kontaktinnenraums durch den Druckaufbau nicht beschädigt wird.

Zudem tritt, solange der Lichtbogen brennt, ein Materialverlust auf, der die Kontaktoberfläche nachhaltig schädigt. Das Material verdampft und kondensiert als leitfähiges Material in der Schaltkammer und verringert die Isolationsfestigkeit des Relais [8].

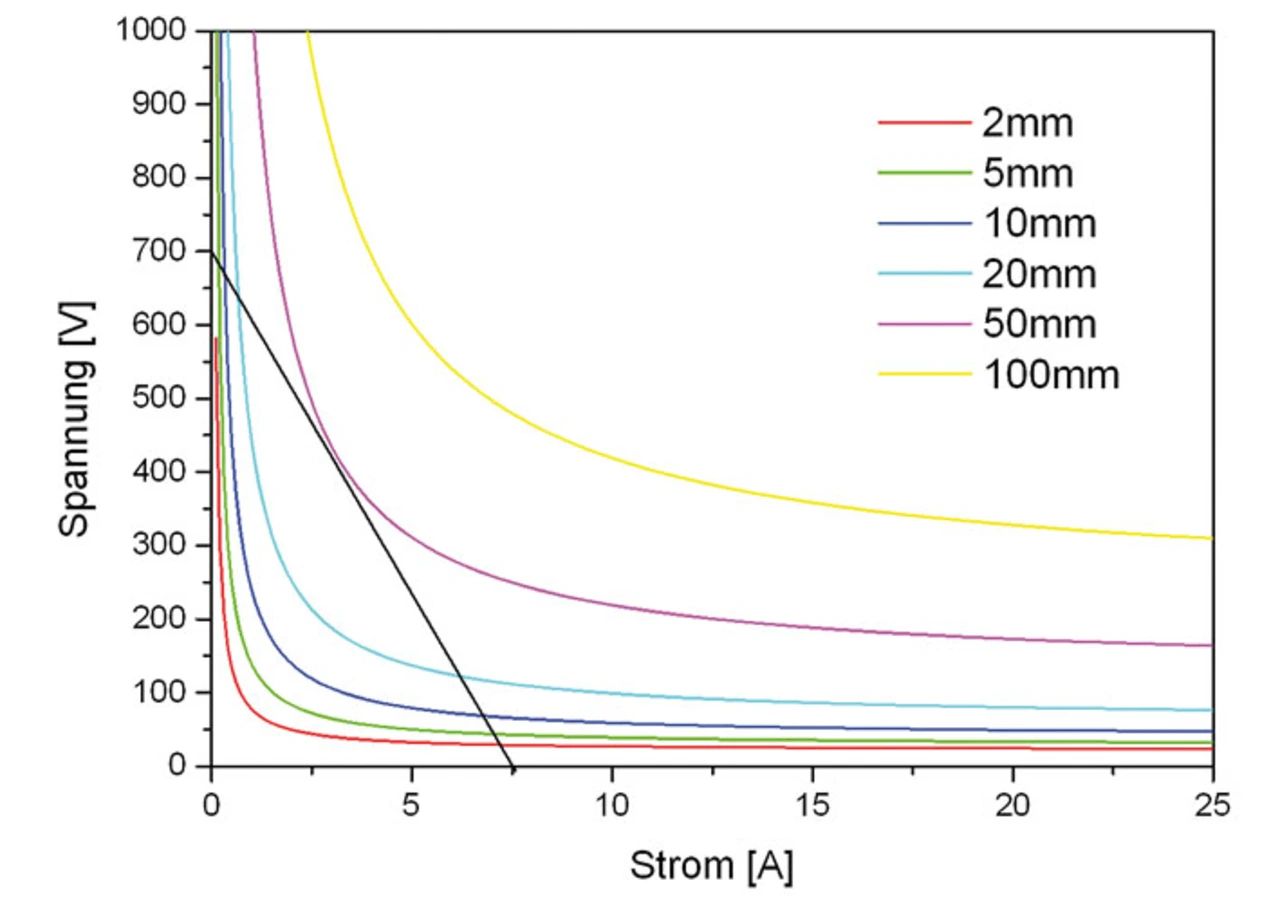

Ein allgemeiner Zusammenhang zwischen Strom, Spannung und Kontaktabstand kann in der empirisch ermittelten Lichtbogengrenzkurve nach Ayrton dargestellt werden [9, 10].

Hierin gelten: Koeffizienten a, b, c und d, der Kontaktabstand k und der Strom I.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Koeffizienten variieren je nach Kontaktmaterial, Wärmeabfuhr sowie Kontaktvolumen und werden experimentell bestimmt. Für feststehende Kupfer-elektroden in Luft finden sich folgende Werte in der Literatur: a [V] = 17; b [V/cm] = 22; c [VA] = 20; d [VA/cm] = 180

Die entsprechende Hyperbelschar ist in Bild 1 für Bogenlängen bzw. Kontaktabständen von 2 bis 100 mm aufgetragen. Zusätzlich ist die Widerstandsgerade für 700 V(DC) und 7,5 A in das Diagramm eingezeichnet.

Will man diese Leistung mit einem Kupferkontakt in Luft trennen, dann ist die kritische Lichtbogenlänge durch jene Kurve bestimmt, welche die Widerstandslinie gerade berührt. Zur vollständigen Löschung des Lichtbogens benötigt man daher mindestens 50 mm Kontaktabstand.

Kontaktwerkstoffe und Blasmagnete zur Lichtbogenwanderung

Wichtig ist es, den Lichtbogen beim Öffnen des Stromkreises, der mehrere 1.000 °C heiß ist, in Bewegung zu halten, um ein großflächiges Aufschmelzen des Kontaktmaterials zu verhindern. Diese Bewegung wird durch zwei Größen bestimmt: Zunächst ist das Kontaktmaterial der bestimmende Faktor. Auf reinen Materialien wie Kupfer verdampft das Material am Lichtbogenfußpunkt, und der Lichtbogen wandert sehr rasch ohne äußeren Einfluss durch den entstehenden Gasdruck, der dabei erzeugt wird. Er lässt sich daher mit einem zusätzlichen externen Magnetfeld sehr schnell in eine Löschkammer ablenken. Das Kontaktmaterial zeigt dabei relativ wenig Abbrand.

Bei heterogenen Werkstoffen wie AgSnO2 verweilt der Lichtbogen auf der Komponente mit höherer Siedetemperatur (SnO2), weil das Material mit niedriger Siedetemperatur (Ag) verdampft und den Lichtbogen quasi festhält. Um den Lichtbogen dennoch zu bewegen, müssen die Schaltstücke entsprechend geformt werden, und das Magnetfeld muss stärker als bei reinen Kupferkontakten sein.

Die Blasmagnete werden dazu möglichst nahe an den Kontaktstücken platziert, um das Plasma mit maximaler Feldstärke abzulenken. Stromrichtung und Magnetfeld müssen dabei senkrecht zueinander stehen und entsprechend gepolt sein, damit der Lichtbogen in die Löschkammer abgelenkt und die effektive Lichtbogenstrecke vervielfacht wird.

Der Lichtbogen erlischt, sobald eine seiner Existenzvoraussetzungen nicht mehr erfüllt ist, also wenn der Mindeststrom oder die Mindestspannung zum gegebenen Elektrodenabstand nicht mehr zur Verfügung steht. Dies wird erreicht

- durch eine hinreichend große Kontaktöffnung

- durch Hintereinanderschalten mehrerer Trennstrecken, die sich addieren

- durch eine zusätzliche Lichtbogenkühlung mit Schutzgas

Löschverfahren und Schaltmedien für DC-Lastrelais

Weit verbreitet sind Löschmedien wie Wasserstoff, SF6 oder Stickstoff, die in einer gekapselten Lichtbogenlöschkammer die zu trennenden Kontaktstücke umschließen. Wasserstoff hat dabei das geringste Molekulargewicht und damit eine sehr gute Wärmeableitung vom Plasma des Lichtbogens. Als Folge eignet es sich hervorragend als Schaltmedium. Die Elektronen und Ionen aus dem Lichtbogen werden bei Zusammenstößen optimal gekühlt. Ein weiterer Vorteil ist die erhöhte Spannungsfestigkeit gegenüber Luft.

Die Nachteile liegen in der leichten Flüchtigkeit des Wasserstoffgases und der damit verbundenen schwierigen Verarbeitung im Produktionsprozess. Die Schaltkammer wird daher vorzugsweise mit einer Keramik gekapselt. Die Kammer muss eine sehr geringe Leckrate aufweisen, um über einen Zeitraum von über zehn Jahren den Wasserstoffgehalt ausreichend kon-stant zu halten. Das ist technisch machbar - aber in der Produktion sehr aufwendig.

- Die Zukunft gehört dem Gleichstrom

- Öffnen stromdurchflossener Kontakte

- Bestehende Lösungen - zum Beispiel die EV-Serie

- Literatur & Autor