Von Software-Firmen lernen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Qualität durch verbesserte Prozesse

Um die Qualität noch weiter zu steigern, müssen neue Prozesse eingesetzt werden. Dabei geht es vor allem um eine Prozessoptimierung, eine Prozessbewertung sowie um eine Methodenoptimierung. Bei der Prozessoptimierung wird das Software-Tool CMMI (Capability Maturity Model Integration) eingesetzt, das mit mehreren Reifegrad-Abstufungen arbeitet. Für die Autoindustrie wird die Stufe 3 vorgeschrieben, die von mehreren Firmen bereits 2007 erreicht worden ist. In weiteren Schritten soll dieses Werkzeug auch in der Organisation zur internen Ablaufoptimierung im Produktentstehungsprozess verwendet werden. Die Prozessbewertung der Entwicklung von software-bestimmten Systemen wird mit Hilfe des Tools Automotive-SPICE durchgeführt, das ebenfalls gestufte Reifegrade aufweist. Auch hier gilt es, den Level 3 für ausgewählte Prozesse in den Projekten zu erreichen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Als nächsten Schritt will man diese Art der Projektbewertung auch auf die Unterlieferantenebene ausdehnen. Für die Methodenoptimierung hat die Autoindustrie schon im Jahr 2004 AUTOSAR ins Leben gerufen, das mittlerweile eine weltweite Akzeptanz erreicht hat. So will man die steigende Komplexität der E/E-Architekturen beherrschen, indem die Prozesse wie auch die Datenaustauschformate standardisiert werden und auch eine dazugehörige Tool-Kette entwickelt wird. Die Vorteile von AUTOSAR sind Portierbarkeit und Wiederverwendbarkeit von Software. Außerdem könnte man auf Basis von Software-Modulen einen Industriebaukasten kreieren, der der gesamten Industrie zur Verfügung steht.

Auch wenn AUTOSAR in einigen Punkten kritisiert wird, ist sein Weg zum technologischen Standard vorgezeichnet. Die darauf basierenden Produkte sichern das zukünftige Wachstum der Zulieferer. Bereits im Jahr 2009 sollen AUTOSAR-konforme Produkte in Serie gehen. Wenn man das Jahr 2009 als Startpunkt nimmt, wäre es denkbar, dass bei dem einen oder anderen Zulieferer der Umsatzanteil im Jahr 2012 aus Produkten mit AUTOSAR-Technologie bei 25 Prozent liegt. Für Frickenstein hat AUTOSAR eine große Bedeutung und Zukunft. Er wünscht sich wegen der langfristig günstigeren Kosten eine schnelle, europaweite Einführung von AUTOSAR, damit „wir die Ressourcen auf Qualität und Innovation konzentrieren können“. In diesem Sinne würden im nächsten 3er BMW, der gerade aufgesetzt wird, alle Steuergeräte auf AUTOSAR-Basis implementiert werden. Damit würde eine deutliche Qualitätsverbesserung erreicht.

Standardisierte E/E-Architektur

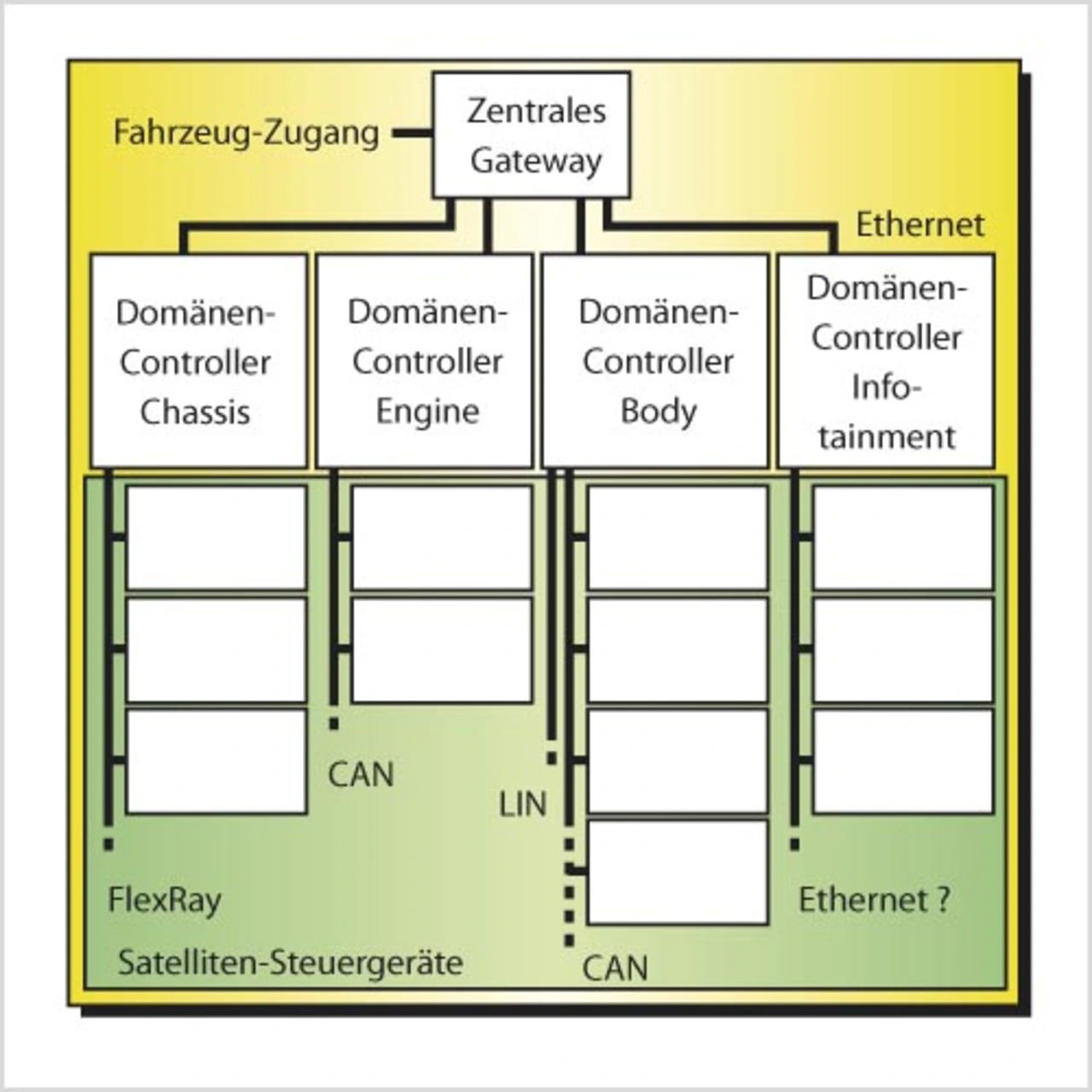

„Wenn man noch ein wenig weiter in die Zukunft blickt, könnte man sich auch noch eine Architekturoptimierung vorstellen“, meint Frickenstein. „Die E/E-Architektur von morgen sollte eine Balance zwischen Kostenoptimierung und Beherrschbarkeit der Komplexität möglich machen, wobei im Mittelpunkt der Industriebaukasten steht.“ Eine solche homogene E/E-Architektur würde hierarchisch aufgebaut sein mit dem zentralen Gateway an der Spitze. An dieses könnten z.B. über Ethernet vier Domänen-Controller (Chassis, Motor, Karosserie, Infotainment) angeschlossen sein, denen wiederum einfachere Satelliten-Systeme nachgeordnet sind und die weiterhin über Busse wie CAN und FlexRay kommunizieren könnten (Grafik). Diese Architektur hat Vorteile wie reduzierte Buslast, vereinfachte Testbarkeit sowie weniger Steuergeräte. In Bezug auf Ethernet seien momentan allerdings weder die Kostenfrage noch die Knoten- und Echtzeit-Frage gelöst. Jedoch böte diese optimierte E/E-Architektur der Autoindustrie die Chance, einerseits sowohl die Domänen-Controller und andererseits auch die Satelliten-Systeme zu standardisieren und diese allen OEMs und Zulieferern zugänglich zu machen. Dazu Frickenstein: „Aus meiner Sicht sind die daraus resultierenden Vorteile so überzeugend, dass wir – ähnlich wie bei AUTOSAR – eine europäische Initiative brauchen. Erste Gespräche sind schon geführt, aber wir stehen noch ganz am Anfang.“ Günther Klasche/sj

Besonders die Fahrerassistenz-Funktionen weiten sich dank Sensordatenfusion erheblich aus. So erhält der Fahrer eine „Road Preview“ mit allen fahrrelevanten Informationen angezeigt. Außerdem wird er von kontext-sensitiven, intuitiven Anzeige- und Bedienkonzepten geleitet. Dabei haben Fahrerassistenzsysteme nicht nur informierende und warnende, sondern auch regelnde Funktionen. Gleichzeitig wird das Fahrzeug Routineaufgaben selbstständig ausführen können. In der Zukunft sieht Frickenstein das Fahrzeug als „Managed Device“, das vom Hersteller oder Betreiber über „Remote Management“ konfiguriert, aktualisiert, diagnostiziert und repariert wird. Alle diese Systeme steigern die Komplexität, und sie geben der Software einen höheren Stellenwert. Frickenstein: „Um diese Software entwickeln zu können, reichen die heute eingesetzten Methoden und Tools nicht mehr aus. Dazu benötigen wir neue Prozesse – ähnlich wie sie in der IT-Industrie bereits eingeführt sind. Damit erhöht sich für uns aber auch das Risiko. Deshalb ist es erforderlich, mit einem verlässlichen Partner zusammenzuarbeiten. Schließlich wollen wir als OEM unsere Ressourcen dort einsetzen, wo sie uns echte Wertschöpfung bringen.“

- Von Software-Firmen lernen

- Qualität durch verbesserte Prozesse

- Automobilelektronik ist mittlerweile software-getrieben