Schnellere und effizientere Entwicklung durch Simulation

Simulation – die Zukunft der Bordnetz-Auslegung #####

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Simulation – die Zukunft der Bordnetz-Auslegung

Neben den für die Bordnetzumgebung relevanten Daten, wie Motordrehzahl und Motorraumtemperatur, kann das Modell auch den Kraftstoffverbrauch bestimmen. Die für die Berechnung verwendeten Parameter beziehen sich auf grundlegende Daten wie Reifengröße und Getriebeübersetzung, aber auch auf Daten der Motorsteuerung. Das Modell bestimmt die Getriebedrehzahl aus der Reifengröße, der Gangstufenübersetzung und der Geschwindigkeit. Für das Getriebemoment werden zusätzlich noch das Losbrechmoment, der Windwiderstand sowie der Rollwiderstand des Fahrzeuges in die Berechnung mit aufgenommen. Nachdem die Leerlaufdrehzahl sowie die Drehzahlanhebung bei kaltem Motor und die Drehmomente der Nebenaggregate aufsummiert wurden, wird aus der resultierenden Motordrehzahl und dem insgesamt geforderten Drehmoment die momentane Einspritzmenge aus den Kennfeldern der Motorsteuerung bestimmt. Die Einspritzmenge kann direkt in den Kraftstoffverbrauch umgerechnet werden. Faktoren wie Motorträgheit und Motorreibung werden dabei berücksichtigt. Nach unterschiedlichsten Validierungen liegt die Güte der Kraftstoffverbrauchsbestimmung bei ±3 % [3].

Jobangebote+ passend zum Thema

Simulationsbeispiel mit 4-Zylindermotor

Bei der Auslegung des elektrischen Energiemanagements können beliebige Strategien vom Kunden integriert werden. Dies geschieht entweder durch die Abbildung der Strategie in Saber oder als Co-Simulation mit Matlab/ Simulink. Im folgenden Simulationsbeispiel ist die Funktion einer 14-VRekuperation integriert. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass der Generator im Schubbetrieb mit erhöhter Spannung betrieben wird und dadurch die Batterie verstärkt geladen wird. Ist das Fahrzeug nicht im Schubbetrieb, erzeugt der Generator eine minimale Leistung und wirkt somit kaum auf den Kraftstoffverbrauch. Unterschreitet der Ladezustand der Batterie eine vorgegebene Grenze, dann wird die Batterie auch außerhalb des Schubbetriebs geladen.

Eine weitere energiesparende Option ist die Start/Stopp-Funktion. Sie wurde im folgenden Beispiel aber aus Gründen der Übersichtlichkeit deaktiviert. Der Aufbau der hinterlegten Start/Stopp-Funktion ist so gewählt, dass beliebige Eingangswerte wie die Geschwindigkeit, der Batterieladezustand oder die Außentemperatur das Ein- bzw. Ausschalten des Motors verhindern aber auch aktiv anfordern können. Neben dem Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch kann so auch die optimale Dimensionierung des Generators mit der Ladebilanzsimulation bestimmt werden. Die unterschiedlichen elektrischen Lasten bei laufendem oder abgestelltem Motor können ebenfalls in beliebigem Ausmaß realisiert werden [4].

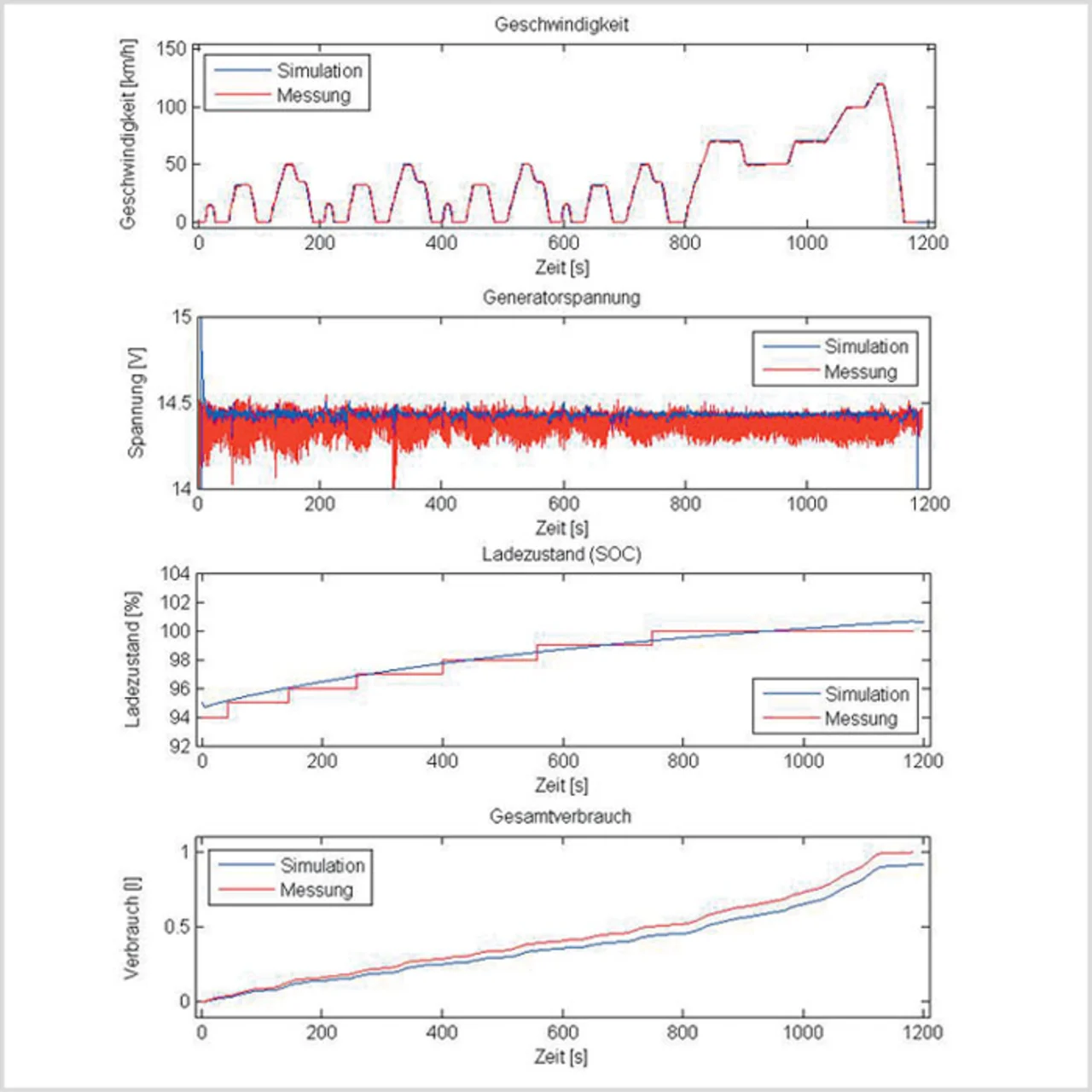

In dem hier aufgeführten Simulationsbeispiel wurde ein Mittelklassefahrzeug mit einem 2,0-Liter-/4-Zylinder- Ottomotor abgebildet. Zur besseren Darstellung wurde eine Fahrt im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) bei aktivierter 14-V-Rekuperation und deaktiviertem Start/Stopp- System simuliert. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die Randbedingungen, wie Außentemperatur und Batterieladezustand beim Start, entsprechend einer Messung im NEFZ gewählt. Zusätzlich wurde der Verbrauchszyklus einer Messung entnommen. Das Fahrermodell wurde bei der Simulation deaktiviert, da die Schaltpunkte im NEFZ genau definiert sind.

Den Diagrammen in Bild 3 ist zu entnehmen, dass die Messwerte der Generatorspannung und des Batterieladezustands annähernd den gleichen Kurvenverlauf zeigen wie die Simulationswerte. Bei der Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs ist eine kleine Abweichung erkennbar. Die Umrechnung des Simulationsergebnisses ergibt einen Verbrauch von 8,27 l/100 km. Bei der Messung wurde ein Verbrauch von 8,69 l/100 km ermittelt.

- Simulation – die Zukunft der Bordnetz-Auslegung #####

- Literatur

- Simulation – die Zukunft der Bordnetz-Auslegung

- Simulation – die Zukunft der Bordnetz-Auslegung