Neue E/E-Konzepte für die Sicherheitsarchitektur im Fahrzeug

Sicherheits-Netzwerke

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Integration ins ESP-Steuergerät

In der ESPi-Architektur werden die Sensoren des Sensorclusters in das ESP-Steuergerät integriert, das mit dem Hydroaggregat im Motorraum verbaut wird. Da auch hier das Sensorcluster eingespart wird, liegen die Kosteneinsparungen in der gleichen Größenordnung wie bei der ABplus-Architektur. Das ESPi-System ist in Bezug auf die Inertialsensorik vollständig, d.h. es gibt keine Abhängigkeit oder Wechselwirkung zwischen aktiver und passiver Sicherheit. Bei Fahrzeug-Plattformen mit unterschiedlicher Ausstattungsrate für Airbags und ESP ergibt sich hier ein wichtiger Vorteil, denn eine Ausstattungsänderung von ABS auf ESP ist möglich, ohne dass die passive Sicherheit davon betroffen ist. Auch aus Entwicklungssicht hat diese Lösung Vorteile, insbesondere wenn die Rollenverteilung und Verantwortlichkeiten wie auch die Terminpläne für die passive und die aktive Sicherheit und deren Zulieferer unabhängig bleiben sollen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Auf der anderen Seite muss beachtet werden, dass die Umgebungsbedingungen im Motorraum höhere Anforderungen an die Inertialsensorik stellen als im Fahrgastraum, wo sich der Sensorcluster oder auch das ABplus befindet. Aus Funktionssicht bedient ESPi die Basisfunktion ESP, aber auch Hill Hold Control (HHC) für das Anfahren am Berg und Hill Descend Control (HDC) gegen das Wegrollen im Gefälle. Das hier von der aktiven Sicherheit unabhängige Insassenschutzsystem entspricht dem heutigen Standard und bietet in dieser Architektur alle Möglichkeiten in Bezug auf Funktion und Skalierbarkeit.

Zentrale Integrationsplattform DCU

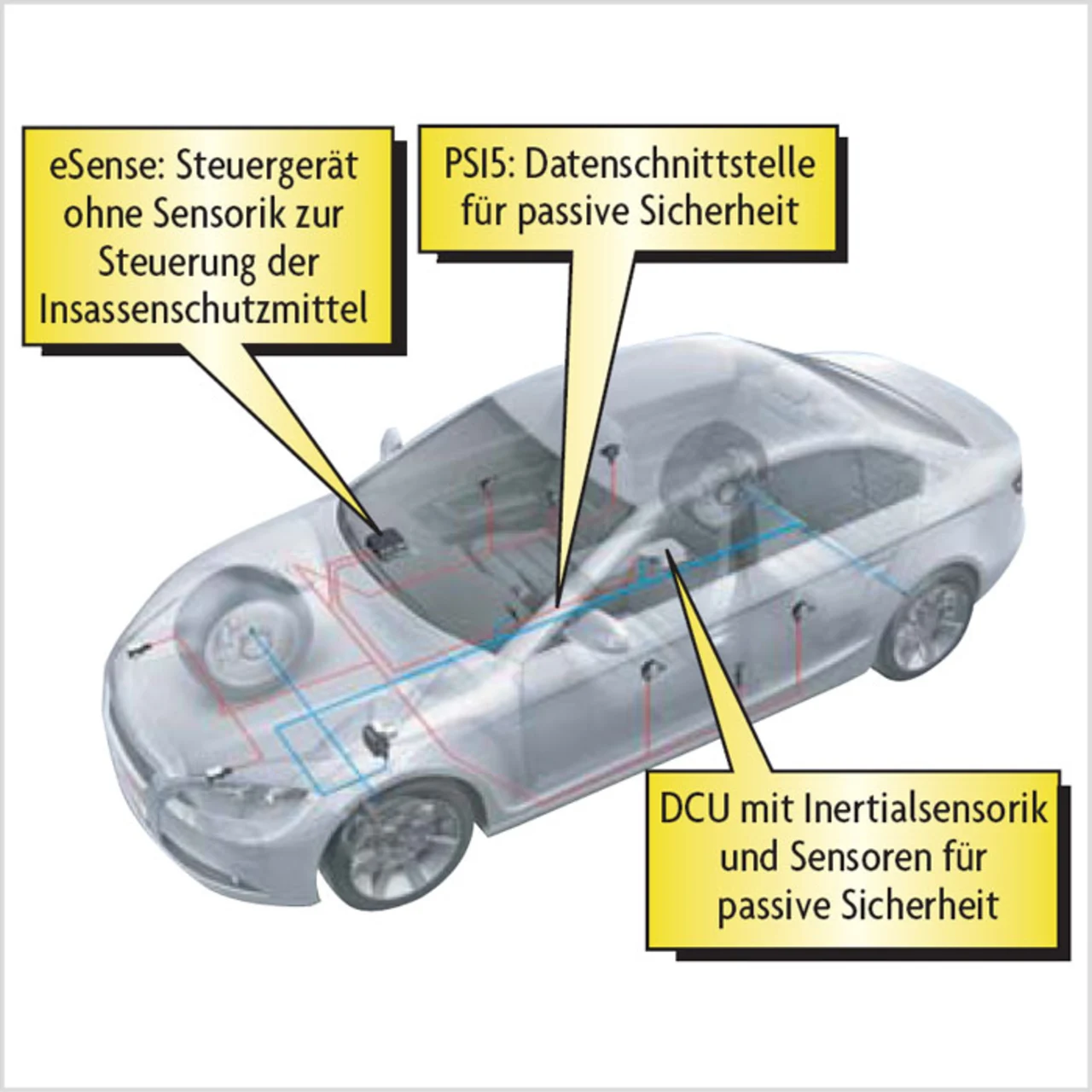

Die Domain Control Unit (DCU) mit eSense-Airbag-System von Bosch stellt eine skalierbare zentrale Soft- und Hardware-Integrationsplattform im Fahrzeug dar (Bild 3). Die Funktion kann mit der eines Netzwerkservers in der Computerwelt verglichen werden. Damit bietet diese Architekturvariante die Plattform zur Integration sicherheitsrelevanter Applikationen von Tier 1, OEM sowie dritter Zulieferer, z.B. für Software.

Mit den in der DCU integrierten Sensoren kann die Bewegung des Fahrzeugs analysiert werden. Damit ist dieses Steuergerät die ideale Umgebung für Anwendungen mit hohen Anforderungen wie Vehicle Motion and Safety (VMS) und Vehicle Dynamics Management (VDM).

Eine VDM-Funktion, die beispielsweise auf Basis der ESP-Daten aktive Lenkeingriffe ermöglicht, kann immer noch im ESP-Steuergerät erfolgen. DieVernetzung von Dämpfer- und Fahrwerksregelung sowie des Antriebsstrangs erfordert jedoch eine höhere Rechenleistung, die von der DCU zur Verfügung gestellt wird.

In diesem Sinne unterstützt die DCU-eSense-Architektur komplexe Funktionen und enthält hierzu skalierbare Drehraten- und Beschleunigungssensoren für alle drei Raumrichtungen. Redundante Auslegung der Sensorik für höchste Anforderungen in Bezug auf die System-Sicherheit ist dabei ebenso möglich wie die Integration von Beschleunigungssensoren für die passive Sicherheit.

Um die Fahrzeugbewegung optimal messen zu können, wird die DCU möglichst im Fahrzeugschwerpunkt, typischerweise auf dem Getriebetunnel verbaut. Falls zusätzlich die Sensorik für die passive Sicherheit integriert wird, liefert die DCU über eine PSI5-Schnittstelle Daten an das eSense-Airbag-Steuergerät, das sämtliche Daten empfängt, auswertet und die Rückhaltemittel der passiven Sicherheit steuert. Im eSense-Steuergerät sind keine Sensoren mehr enthalten. Hieraus ergeben sich kostengünstige Lösungen, da Anforderungen an den Verbau, Orientierung und Steuergeräte-Geometrie weniger streng sind oder gar teilweise entfallen. Auch die Anforderung an den Einbauort wird entschärft. Das eSense-Steuergerät muss zwar in der beim Unfall geschützten Fahrgastzelle untergebracht sein, jedoch wird der ideale Einbauort für die Sensorik im Fahrzeugschwerpunkt auch von anderen Funktionen oder Bauteilen beansprucht.

- Sicherheits-Netzwerke

- Drei mögliche Architekturvarianten

- Integration ins ESP-Steuergerät

- Integration ins ESP-Steuergerät

- Regionale und konzeptionelle Unterschiede

- Sicherheits-Netzwerke