Messtechnik-Tools werden laufend verbessert

Mehr sehen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Sensoren: Basis jeder Messtechnik

Wichtigste Elemente in jeder messtechnischen Aufgabe sind die Sensoren, stellen sie doch das Interface zwischen der zu erfassenden physikalischen Größe und jeder Art von Erfassungs-, Auswerte- und Regelungs-Logik dar. Deshalb arbeiten auch alle Sensoren-Hersteller weltweit ständig an Verbesserungen in Bezug auf neue Anwendungsbereiche und in Richtung gesteigerter Präzision, wobei die möglichst frühe „Vor-Ort-Digitalisierung“ der erfassten Messwerte von entscheidender Bedeutung ist, um vor allem Störsicherheit herzustellen. Hier einige Beispiele neuester Sensorentwicklungen.

Jobangebote+ passend zum Thema

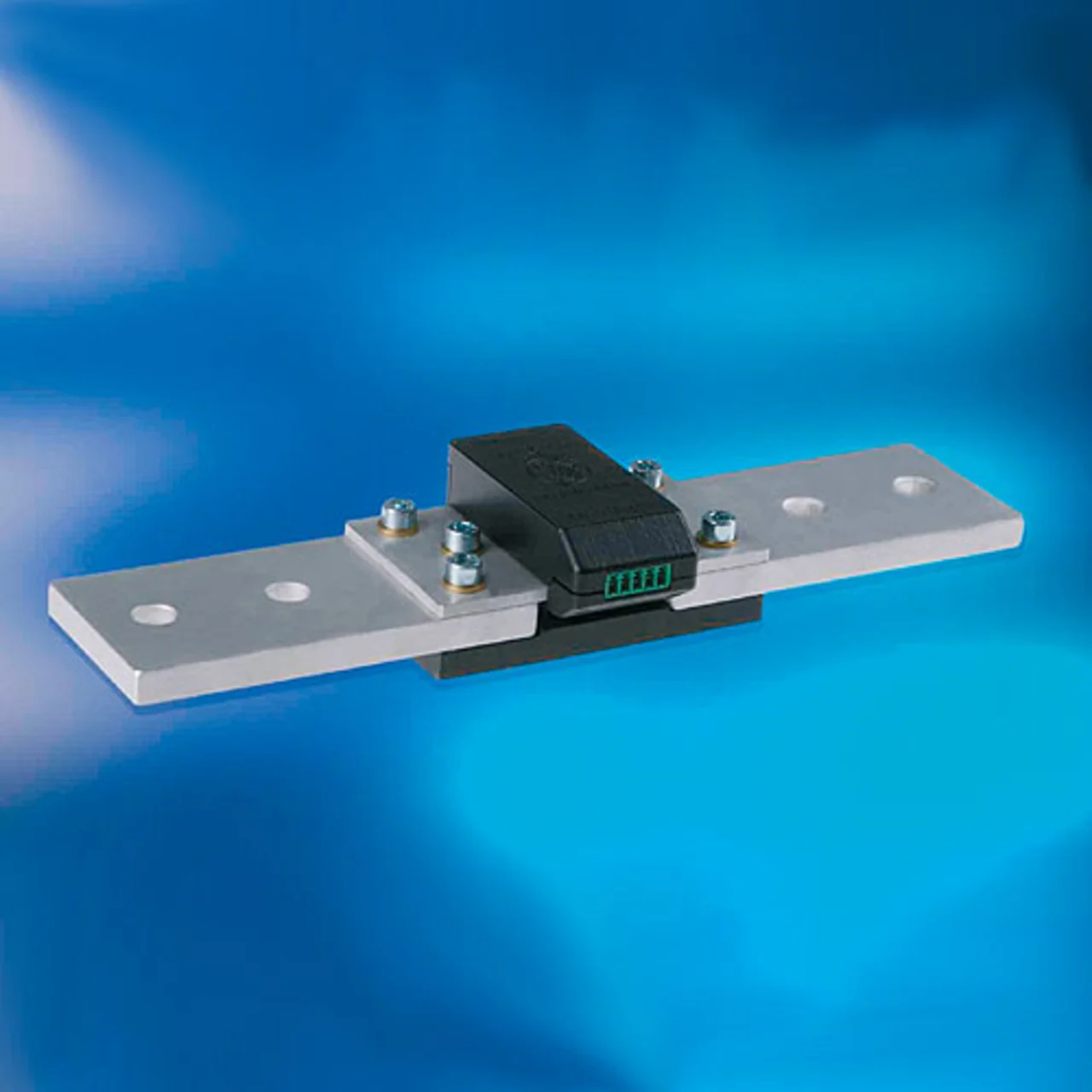

Aus dem Bereich der Strom-Messtechnik stammt ein von der Isabellenhütte (www.isabellenhuette.de) entwickeltes Hochstrom- und Spannungsmessmodul namens IHC-A-RM010/ M005 (Bild 8). Es hat laut Hersteller im Vergleich zum herkömmlichen DIN-Shunt nur 20 % des Spannungsabfalls am Messbereichsende, so dass sich eine erheblich geringere Verlustleistung und damit niedrigere Eigenerwärmung ergeben. Das Bauelement kann aufgrund der kompakten Bauweise direkt in den Strompfad eingebaut werden und arbeitet von diesem galvanisch getrennt, so dass auch „hoch liegende“ Strom- bzw. Spannungsmessungen möglich sind. Je nach Ausführung können bis zu 2000 A Dauerstrom, für eine Sekunde bis zu 4000 A, und Spannungen bis 300 V gemessen werden. Zahlreiche Sonderfunktionen wie Gleich- oder Wechselstrommessung, Spitzenwert- sowie Effektivwertmessung, Ah-Zähler und die DC-in-AC-Messung machen das Modul vielseitig einsetzbar, sowohl in der Automobil-Prüfstandsmesstechnik wie auch in batteriegestützten Stromversorgungen, Windkraftanlagen, Stromund Spannungsüberwachungen in Schaltschränken oder in Ah-Zählern. Gemessen wird völlig offsetfrei mit einer Frequenz von 4 kHz und einer Auflösung von 16 bit. Die Kommunikation mit einem externen Rechner erfolgt über eine Standard-RS-232-Schnittstelle.

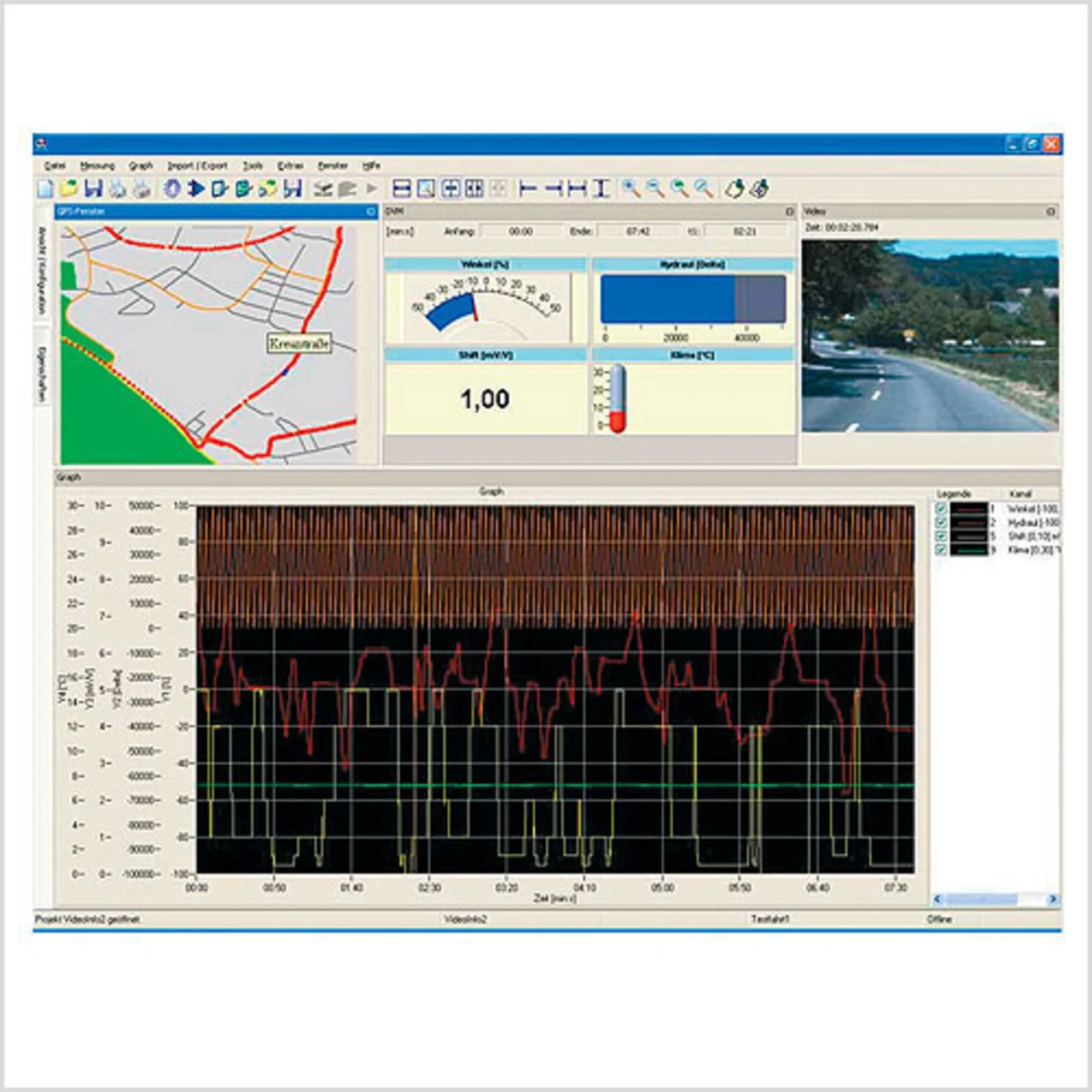

Um eine relativ häufig in der Kfz-Messtechnik auftretende Anforderung zu erfüllen, nämlich zeitkorreliert zu Messdaten auch ein Videobild zu erfassen, z.B. an einem Prüfstand, hat man bei Geitmann (www.geitmann.de) die Messsysteme vom Typ SICONNNet und die CAN-Field-Messsysteme um diese Eigenschaft erweitert (Bild 4). Jeder Messkanal verfügt über einen separaten A/D-Wandler, so dass die einzelnen Kanäle synchron erfasst werden können. Die Übertragung der gemessenen Signale an einen PC erfolgt über Ethernet oder den CAN-Bus; in Verbindung mit der Software DQSoft lassen sich die Videobilder –maximal 200 Bilder je s – parallel zu den Messdaten erfassen, via USB 2.0 an den PC übertragen, speichern und auswerten. Kompatibilität besteht zu den Blue-Fox-Kameras von Matrix-Vision, es lassen sich aber auch andere Kameramodelle optional einbinden. Zur Auswertung können die Videobilder in unterschiedlichen Geschwindigkeiten abgespielt werden. Ein Cursor in den synchron aufgenommenen Messdaten ermöglicht den Zeitbezug zwischen Messdaten und Videobild. Die Videodaten lassen sich als AVI-Dateien, einzelne Bilder im jpg- oder bmp-Format exportieren.

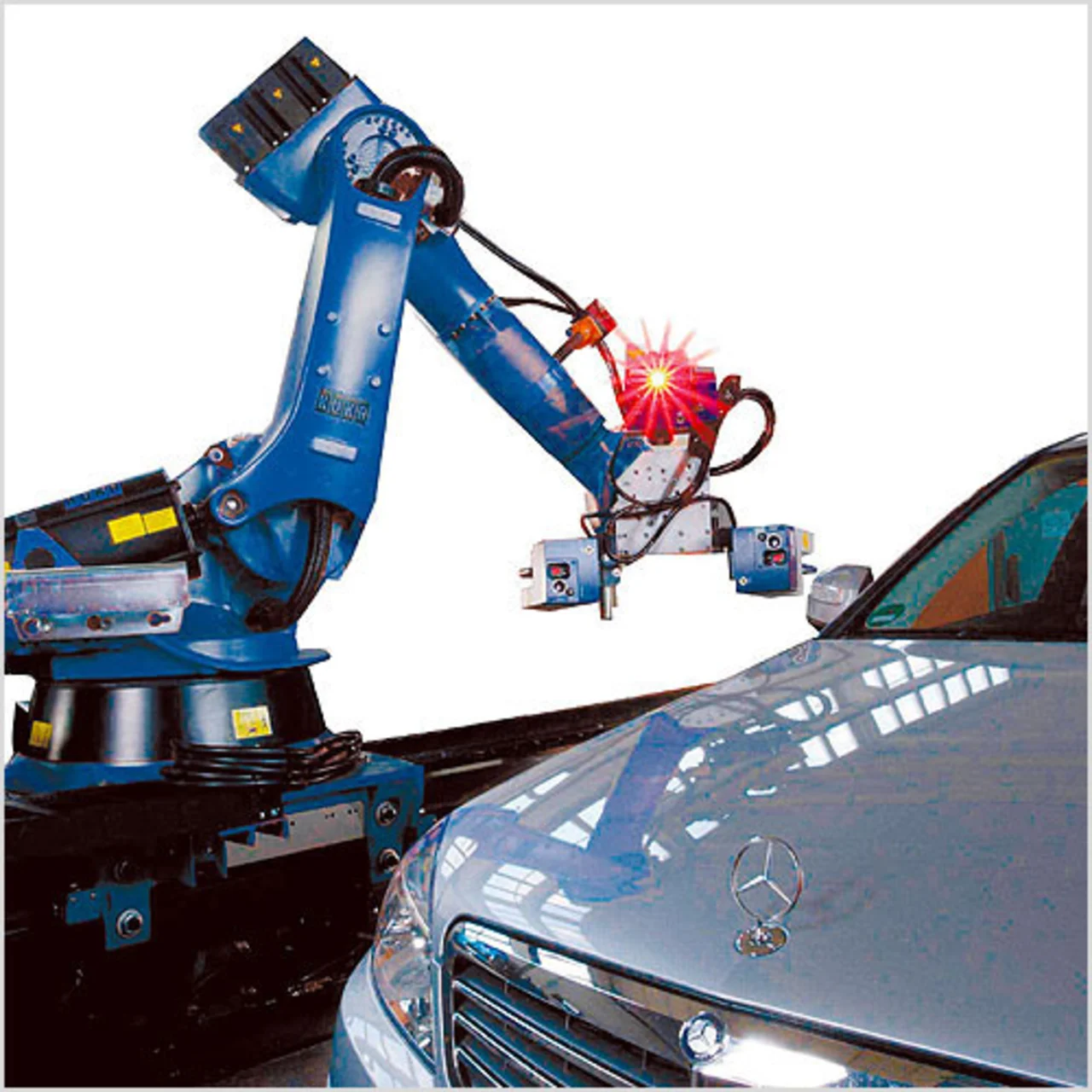

Auch sehr interessant im Bereich der Systemmesstechnik ist eine automatische, berührungslos arbeitende Vermessungsstation für dreidimensionale Objekte, wie sie von Polytec (www.polytec.com) unter dem Namen „RoboVib Structural Test Station“ vorgestellt wird (Bild 5). Basis ist ein dreidimensonales Scanning-Laser-Doppler-Vibrometer PSV-400-3D, das mechanisch und per Software mit einem Industrieroboter verbunden ist. Alle Messpunkte werden aus einem Finite-Elemente-Modell abgeleitet und auf das Messobjekt bezogen. Die Messung erfolgt dann vollautomatisch. Da die zeitaufwendige mechanische Befestigung bei diesem berührungslosen Verfahren entfällt und die Messpunktdichte nicht von der Zahl der zur Verfügung stehenden Beschleunigungsaufnehmer abhängt, sind hoch aufgelöste Messergebnisse in kurzer Zeit realisierbar. Die Ergebnisse sind zudem unbeeinflusst von Masse- und Dämpfungseffekten, wie sie bei berührender Sensorik auftreten.

Der Aufbau der Teststation kann durch zusätzliche Linearachsen und Messroboter an die Objektgröße flexibel angepasst werden. Eine komplette Fahrzeugkarosserie wird – so der Anbieter – auf diese Weise in wenigen Stunden komplett vermessen.

Die CAN-basierten, motorraum-tauglichen Messmodule der M-Serie von Ipetronik (www.ipetronik. com) sind interessante Beispiele für Daten- und Messwerterfassung unter ungünstigen Umgebungsbedingungen am 12/24/48-VBordnetz. Verfügbar sind jetzt neue Module der Reihen MTHERMO 16, M-SENS 8 (Bild 6) und M-SENS 8plus. Sie bieten die gleichen Funktionen wie die bisherigen, haben aber die doppelte Kanalzahl sowie zahlreiche Funktionserweiterungen. So verfügt das M-THERMO 16 über 16 galvanisch getrennte analoge Messeingänge zum Anschluss von Thermoelementen des Typs K von –60 bis +1370 °C; digitalisiert wird mit 16 bit. Das kompakte Messmodul hat Abmessungen von 204 mm × 54 mm × 41 mm (B × T × H). Es ist in Schutzart IP 67 ausgeführt und arbeitet im Temperaturbereich von –40 bis +125 °C.

Die Module M-SENS 8 und M-SENS 8plus sind mit acht analogen Messeingängen für Spannungen von ±0,1 V bis ±100 V bzw. Ströme von ±20 mA ausgestattet. Sie decken 13 unipolare und 13 bipolare Messbereiche ab. Jeder Eingang hat seine eigene einstellbare Sensorversorgung bis maximal ±15 V mit ±25 mA. Um auch kleine Spannungen genau messen zu können, verfügt M-SENS 8plus über einen Messbereich von ±10 mV. Damit – und aufgrund der dualen Versorgungsspannung – kann das Modul für DMS-ähnliche Anwendungen und Ruhestrommessungen verwendet werden. Je nach Anforderung der Messapplikation lässt sich so die Anzahl an wesentlich teureren DMS-Kanälen verringern.

Ebenfalls aus der Kategorie der oszilloskop-basierten, seriellen Bus-Analysatoren stammt die Yokogawa-Serie SB5000 (Bild 2), in die unter anderem erweiterte Trigger- und Protokollanalyse-Funktionen für die Automotive-Bus-Systeme FlexRay, CAN, LIN sowie UART, I²C und SPI integriert sind. Diese Analysator-Serie basiert auf der DL9710L-MSO-Plattform (Mixed-Signal Oscilloscope) und bietet bis zu 5 GS/s Echtzeit-Abtastrate bei einer analogen Bandbreite von 1 GHz. Für die vier analogen Kanäle und die 32 (SB5710) bzw. acht (SB5310) digitalen Kanäle steht jeweils eine Speichertiefe von 6,25 MWorten zur Verfügung. Dieses Analyse-System ermöglicht dem Anwender die simultane Darstellung der analogen Kurvenformen und der zugehörigen Protokoll-Decodierung in Echtzeit für bis zu zwei Bus-Systeme. Sehr praxisgerecht ist dabei das große Display, das mit seinen variablen Darstellungsmöglichkeiten eine flexible Auswahl und Anordnung der interessierenden Signalinformationen erlaubt. Die intuitive Bedienung wird durch einen Autosetup-Modus für die Triggerung und Analyse der Bus-Systeme abgerundet. Dadurch ist es möglich, analoge Kurvenform-Charakteristika auszuwerten wie das Rauschverhalten und die allgemeine Signalintegrität, gemeinsam mit dem Timing-Verhalten und den Dateninhalten für die Überprüfung oder Fehlersuche – beispielsweise beim Betrieb von ECUs oder anderen Halbleiter-Bausteinen. Der segmentierbare Speicher erlaubt nicht nur das Aufzeichnen von Dateninhalten über einen langen Zeitraum und mehrere Zyklen, es können auch bis zu 2000 Kurvenformen gespeichert und im History-Modus nach benutzerdefinierbaren Kriterien durchsucht und angezeigt werden. Damit ist der Anwender in der Lage, beispielsweise Änderungen im Timing-Verhalten oder auch abnormes Signalverhalten wie Glitches zu detektieren. Die Geräte verfügen über flexible Triggermöglichkeiten, insbesondere im Bereich der seriellen Automotive-Bus-Systeme, um die interessierenden Ereignisse geeignet herauszufiltern. Nach dem Import z.B. der CAN-dbc-Database ist so neben der symbolischen CAN-Analyse und der Trend-Darstellung der physikalischen Werte auch eine symbolische Triggerung möglich. Diese Analysatoren sind per USB-, Ethernet- oder GPIB-Schnittstelle in rechnergesteuerte Systeme einzubinden und erlauben damit die Fernbedien- und Programmierbarkeit.

Sehr häufig sollen beim Fahrversuch Laptops zur Analyse und Auswertung eingesetzt werden. Doch diese mobilen Rechner sind oft nicht wirklich „fahrzeugtauglich“. Denn für den Fahrversuch geeignete Messrechner müssen sich nämlich nicht nur als besonders robust erweisen, sondern auch extreme Umgebungsbedingungen ertragen und über das DC-Bordnetz oder Akkus unterbrechungsfrei zu versorgen sein. Daneben werden heute wegen der vielen Bus-Standards auch sehr hohe Anforderungen an ihre Kommunikationsfähigkeit gestellt. Beispiele für Rechner, die dieses Anforderungsprofil erfüllen, sind die Laptops der Serie „Romulus“ (Bild 3) von Caesar Datensysteme (www.caesar-datensysteme.de). Bei ihnen sind Anschlüsse für USB, Ethernet, CAN und PCMCIA bereits vorhanden. Daneben sind weitere Schnittstellen ebenso ergänzbar wie kundenspezifische Erweiterungen. Zudem sind diese Rechner für den erweiterten Temperaturbereich von –40 bis +85 °C geeignet; zur Datenspeicherung stehen schockfeste Harddisks bis 50 Gbyte zur Verfügung. Praxisgerecht auch mit Saugnapfbefestigung: das hochauflösende Touchscreen-Display.

- Mehr sehen

- Mehr sehen

- Sensoren: Basis jeder Messtechnik