Automobil-Messtechnik-Report

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Infotainment Test – nicht minder anspruchsvoll

Im Sinne eines umfassenden Infotainment- Testkonzeptes haben sich Volkswagen und Göpel zusammengetan und im Rahmen einer strategischen Partnerschaft ein vollautomatisches optisches Inspektionssystem entwickelt, das bei dem Automobilhersteller für Funktionstests von Steuergeräten im Infotainment-Bereich eingesetzt wird. Es nennt sich „TOM magicControl“ und ist charakterisiert durch einen offenen Aufbau für Erweiterungen, sowohl bezüglich der Hardware als auch der Software. Ein Bedienarm, Kameras mit hoher Auflösung und Bildrate sowie ein CAN-Restbus-Simulationssystem sind Kernelemente des Konzepts. Optisch erkennbare Rückmeldungen an den Steuergeräten werden mit Hilfe der Kameras erfasst und dann automatisch ausgewertet. Die Vorteile für den Anwender sind eine geringere Testzeit verglichen mit manuellen Test, eine gute Reproduzierbarkeit und hohe Genauigkeit. Das System kann natürlich auch nachts und an Wochenenden ohne Anwesenheit eines Prüfers betrieben werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Low-Power-Digitizer maximiert Messdurchsatz

Für allgemeine physikalische Messdatenerfassungsaufgaben sind gerade in der Automobil-Messtechnik schnelle Digitalisier-Module nötig. Agilent Technologies (www.agilent.com) hat nun in der Acqiris-Produktlinie den zweikanaligen Hochgeschwindigkeits- Digitizer DP1400 entwickelt, der als kurze Standard-PCI-Karte herauskommt (Bild 6). Sein Leistungsbedarf beträgt weniger als 15 W. Mit dem optionalen SMAR-Modus (ein simultaner Datenerfassungs- und Auslese-Multibuffer-Betrieb) lässt sich der Speicher auf der Karte in viele separate Puffer teilen: Während Daten auf einem Kanal erfasst werden, kann gleichzeitig ein anderer Puffer über den 32-bit-/64-MHz-PCI-Bus mit einer Geschwindigkeit bis zu 250 Mbyte/s Daten auslesen. Bei Applikationen, in denen die Datenrate der Erfassung unter der Bandbreite des PCI-Bus liegt, kann mit dem SMAR-Mode eine kontinuierliche Erfassung erfolgen, ohne dass Ereignisse verlorengehen. Beide Eingänge haben einen ACbzw. DC-gekoppelten Digitalisierkanal mit 50 O Eingangsimpedanz, der vollständig gegen Überspannungssignale geschützt ist. Die Echtzeit-Erfassungsrate reicht bis zu 1 GS/s für jeden Kanal. Im einkanaligen Modus lassen sich die beiden A/D-Umsetzer zusammenschalten, wodurch die Erfassungsrate bis auf 2 GS/s steigt.

Der Standardspeicher auf der Karte mit 256 k Punkten lässt sich für Burstmode-Erfassung mit einer vorgegebenen Intersegment- Totzeit von 600 ns segmentieren. Werden mehr als zwei Datenerfassungskanäle benötigt, lassen sich die Digitizer mit einem proprietären Synchronisations-Bus (ASBus2) synchronisieren. Er verteilt sowohl die Takt- als auch die Triggersignale zwischen allen Digitizern im System. Treiber für Windows, Linux, LabViewRT und VxWorks sowie für MATLAB, C++, VisualBasic, LabView und LabWindows erlauben die Integration der Digitizer in bestehende Messsysteme.

Vielkanal-Analyse mit Komplett-Ausstattung

Ein neues Vielkanal-Messdatenerfassungs- und -analysesystem kann für die Untersuchung von Signalen aus der physikalischen Messtechnik neben der lückenlosen Messdatenaufzeichnung und Transienten-Registrierung auch die Echtzeit-FFT-Analyse aufbieten. Das System nennt sich „Dimension 4i“; es wird von der LDS Test and Measurement GmbH (www.lds-group.com) auf den Markt gebracht und arbeitet mit beachtlicher Amplitudenauflösung von 24 bit. Insgesamt erfasst das kompakte Gerät (Bild 7) in bis zu 16 Messkanälen (je nach Ausstattung) die Signale unterschiedlicher Sensoren oder anderer Quellen und kann die mit speziellen, patentierten Sigma-Delta- Wandlern digitalisierten Daten sofort mit einer Übertragungsrate von 200 kS/s pro Kanal auf einer wechselbaren Standard-Festplatte speichern. Gleichzeitig berechnet das Gerät, das intern einen Windows-Rechner beschäftigt, die Spektraldarstellung der Messdaten. Die hierbei nutzbare Analog- Bandbreite beträgt 80 kHz. Die Echtzeit-FFT-Analyse kann parallel zu jeder Messdatenerfassung und -aufzeichnung gestartet werden und stützt sich auf eine leistungsfähige Signalprozessor- Hardware. Momentan gibt es das System mit zwei Eingangsmodulen mit jeweils 24 bit Auflösung: mit einem potentialgetrennten Modul für Spannungsmessungen bis 1000 V und einem Modul für den Anschluss von allen heute in der physikalischen Messtechnik üblichen Sensoren auch mit TEDS-Funktion.

Als „Kompakt-Multitalent“ speziell für den Kraftfahrzeugbereich entwickelt wurde von Duonix (www.duonix.de) ein handliches Gerät mit der Bezeichnung MT100 (Bild 8), das laut Hersteller als Batterietester, Generatortester, Oszilloskop, Voltmeter, Amperemeter, Frequenzzähler und Drehzahlmesser dienen kann – letztlich ein kompaktes Multimeter mit Scope- Funktion. Ein rascher Menü-Aufbau und schnelle Berechnungen sollen Charakteristika des Gerätes sein, das seine Messergebnisse alphanumerisch und Kurvenformen in oszilloskop-ähnlicher Darstellung auf einem Display mit 128 × 64 Bildpunkten visualisiert.

Nicht unerheblicher Zeitaufwand muss auf die Diagnose der Steuergeräte verwendet werden. Hierzu gibt es neuerdings auch nützliche Analyse-Tools, z.B. das von Göpel (www.goepel.com) konzipierte, handliche Prüfgerät für Kfz-Steuergeräte namens magicCAR (Bild 4). Damit kann man beliebige Stimulus-Signale erzeugen bzw. die Kommunikationsschnittstellen (CAN, LIN, K-Line, PWM etc.) emulieren, über die ein Steuergerät im Fahrzeug Informationen sendet, empfängt und auswertet. Die Erzeugung analoger und digitaler Signale, die Statusanzeige von Prüflingsausgängen sowie der Parallelbetrieb von Ansteuerbaugruppen für den Einsatz in Dauerlauf- und Run-In-Testsystemen sind weitere Möglichkeiten. In einer speziellen Ausbaustufe zum „Test Center“ kann das Gerät noch umfangreichere Steuergerätetests ausführen, beispielsweise neben der Erzeugung von Signalen auch messende Funktionen (Ruhestrommessung). Dazu wird die Ansteuerbaugruppe zusammen mit einem Festspannungsnetzteil zur Prüflingsstromversorgung sowie einem Messzentrum mit integriertem Messmultiplexer in ein gemeinsames 19-Zoll- Tischgehäuse integriert. Auf Bedienerseite steht eine Testsequenzer-Software mit parametrierbaren Einzeltestschritten, Debugger, Protokollaufzeichnung und Testablaufsteuerung zur Verfügung.

Unter dem Namen „smartCAR“ stammt vom gleichen Unternehmen ein Hardware-Modul für vielfältige Prüfaufgaben, das die Diagnose an den Kommunikationsschnittstellen CAN, LIN oder K-Line durch extern ansteckbare Transceivermodule erlaubt. Die PC-Anbindung erfolgt über USB 2.0. Das Gerät kann letztlich Buszugriffe realisieren; hierzu ist das Kommunikations- Interface je nach Anwenderapplikation konfigurierbar – durch dessen modularen Aufbau können auch zukünftige Transceiver-Typen unterstützt werden. Seine Anwendung findet dieses Konzept bei mobilen Mess-Applikationen, Prüf- und Diagnosesystemen sowie bei anwenderspezifischen Testaufgaben für gemischte Bus-Systeme.

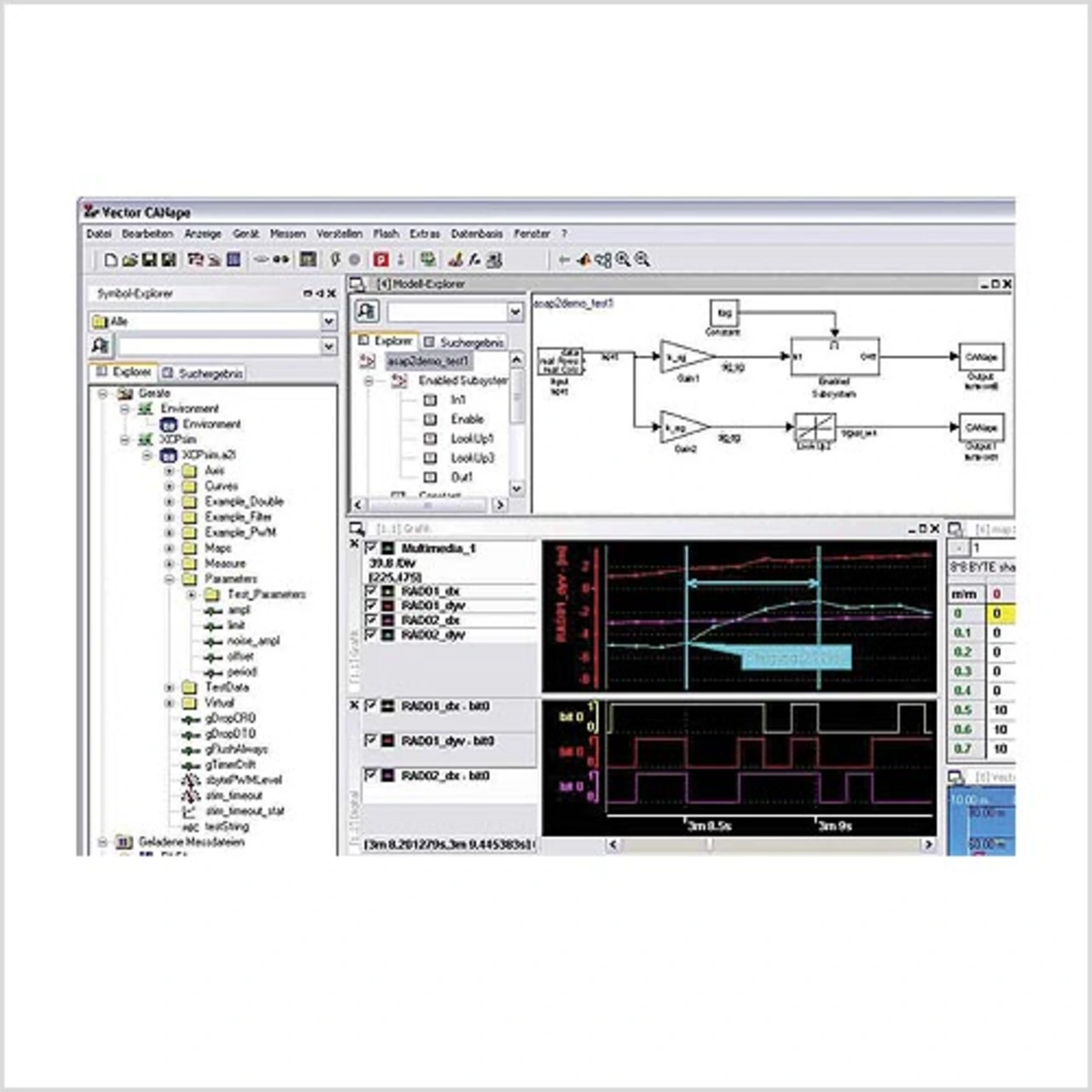

Von Vector Informatik (www.vector-informatik.com) kommt mit „CANape“ ein praxisgerechtes Allround- Tool zum Messen und Diagnostizieren an Steuergeräten sowie zum Kalibrieren heraus. Wenngleich der primäre Einsatzbereich die Parametrierung (Kalibrierung) von Steuergeräten ist, so erfolgt doch durch die physikalische Anbindung an das Steuergerät über den CANBus mit CCP (CAN Calibration Protocol) oder über FlexRay mit XCP eine praxisgerechte Erweiterung der Einsatzgebiete. Möglich wird dies mit einem integrierten „Diagnostic Feature Set“, das den Zugriff auf Diagnose-Daten und -Services realisiert, so dass „automatisch“ der Funktionsumfang eines vollwertigen Diagnosetesters für alle Phasen der Steuergeräte-Entwicklung zur Verfügung steht. Möglich sind z.B. die Funktionsentwicklung der Software von der Rapid-Prototyping-Lösung bis zum serienreifen Steuergerät, aber auch Prüfstandsanwendungen mit der ASAM-MCD3-Schnittstelle, Testfahrten zur Erprobung, das Daten-Logging, die Steuergeräte- und Fahrzeugdiagnose sowie die Verifikation von Objekterkennungs-Algorithmen. Besonders interessant auch: die zeitsynchrone Erfassung und Visualisierung von steuergeräte-internen Signalen mit CCP/ XCP, von Signalen aus CAN-, LIN- und FlexRay-Bussen sowie externer Messtechnik. Alle Daten und Algorithmen lassen sich komfortabel verwalten und aufrufen; hierzu dient nicht zuletzt eine übersichtliche Software-Oberfläche (Bild 5). Optionen erweitern den Funktionsumfang um die Visualisierung der GPS-Fahrzeugposition, um ein ASAMMCD3- Interface, um die Beobachtung des OSEK-Betriebssystems und um die optische Verifikation der Objekterkennungs- Algorithmen bei der Entwicklung von Fahrerassistenz-Systemen.

Eine und für den Messtechniker sehr nützliche Diagnose-Variante für FlexRay bringt ebenfalls LeCroy in den Markt: die Korrelation physikalischer Signale mit den Protokolldaten in einem Gerät. Verfügbar ist diese Trigger- und Decodier- Lösung als „Flex- Ray TD“ für die Oszilloskope der Wave- Runner Xi-Serie (Bild 3). Um Signale für Triggerung und Decodierung abzugreifen, wird lediglich ein Differenz- Tastkopf an den Bus angeschlossen. Da dieser keinen Knoten im FlexRay- Netzwerk darstellt, ist keine Neu-Programmierung erforderlich. Zu den unterstützten FlexRay-Protokoll- Triggern gehören statische und dynamische IDs, Frame Cycle Count, Frame Qualifiers (NFI, SyFI, StFI) und TSSSymbole. Auch ein konditionierter Trigger steht zur Verfügung, der als Triggerbedingung „innerhalb/außerhalb eines Bereichs“ sowie „größer/ kleiner als“ umfasst. Dabei wird die Decodierung farblich markiert über das Signal eines beliebigen physikalischen Messwertes gelegt – etwas, was eigentlich nur mit einem Oszilloskop möglich ist. Diese farblichen Markierungen helfen dabei, unterschiedliche Bereiche zu identifizieren und die wichtigen auszuwählen. Darüber hinaus sind vier verschiedene Signale gleichzeitig decodierbar, wobei diese sowohl FlexRay-kompatibel als auch jede Kombination aus anderen unterstützten Protokollen sein können. Zusammen mit den decodierten Daten erscheint auch eine interaktive Tabelle, deren Einträge ausgewählt werden können, wodurch gleichzeitig eine Zoomfunktion in den ausgewählten Bereich aktiviert wird, die ein langes Suchen in voluminösen Datenaufzeichnungen erspart. Zusätzlich lassen sich bestimmte Slot-IDs oder Zyklen finden. Alle diese Funktionen können sowohl auf Live-Signale als auch auf mathematische Funktionen und gespeicherte Signale angewendet werden. Alle weiteren oszilloskop-typischen Messfunktionen stehen zusätzlich zur Verfügung.

Auch ein anderer Scope-Hersteller hat sich der FlexRay-Signalanalyse angenommen: Yokogawa (www.yokogawa-mt.de) mit einem Analysator auf Basis der Scope-Plattform DL7400. Er ermöglicht die Erfassung von FlexRay- Bussignalen mit Hilfe zahlreicher Trigger sowie die Analyse und Fehlersuche bei einer Vielzahl von Parametern, z.B. Überspannung, Rauschen, Pegelschwankungen und weitere Störungsquellen. Die Triggerbedingungen können z.B. Framestart, Payload-Präambel, Nullframe, Sync-Frame, Startframe- Indikatoren, Frame-ID, Taktzahl, Payload-Datenframe oder Kombinationen davon sein. Sie lassen sich auch als Kombination von Bitmustern im FlexRay-Bussignal und anderen analogen Signalen oder CRC-Fehlern auf dem FlexRay-Bus festlegen. Auf diese Weise kann der Anwender die Busdaten über eine lange Zeitdauer verfolgen, Intervall- und Taktänderungen diagnostizieren, spezifische Frames und andere Phänomene im übertragenen Signal entdecken und letztlich auch damit die FlexRay-Chips in den Geräten einer Funktionsprüfung unterziehen. Der interne Speicher fasst 8 MWorte; so können die Bus-Signale vor der Analyse bis zu 80 ms lang mit einer Abtastrate von 100 MS/s aufgezeichnet werden. Da die zur Cursorposition in der Telegrammliste gehörende Kurvenform automatisch angezeigt wird, kann der Anwender die Bussignale und die Analyseergebnisse gleichzeitig verfolgen. Dadurch lässt sich auf einfache Weise feststellen, wie sich Rauschen und Pegelschwankungen auf die Datenkommunikation – die Sicherheit der Protokollübertragung – auswirken. Mehrere Hilfsfunktionen unterstützen die Analyse, deren Ergebnisse in einer Textdatei gespeichert werden können.

- Automobil-Messtechnik-Report

- Autor:

- Triaxialer Vibrationssensor wiegt nur 1 g

- Drehschwingungen berührungslos messen

- Infotainment Test – nicht minder anspruchsvoll