Steigende Designkomplexität ist nur noch mit generativen Designprozessen zu bewältigen

Automatisierte High-Level-Analyse von elektrischen Systemen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Physikalisches Design schließt alle Optionen mit ein

Die Überführung des funktionalen Designs in einen physikalischen Schaltplan ist ein äußerst komplexer Vorgang. Im physikalischen Schaltplan sind am Ende Komponenten enthalten, die sich anhand ihrer Bauteilenummern identifizieren lassen. Verbindungen verwandeln sich von Netzen mit vielen Endpunkten zu Kabeln mit zwei Enden. Varianten und Optionen müssen eingearbeitet werden, um – mit dem Ziel, effizient zu entwickeln – die Anzahl von Kabelbäumen aller möglichen Kundenkonfigurationen sinnvoll zu begrenzen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Im interaktiven Flow wird dieser Vorgang manuell ausgeführt. Die Aufgabe ist ziemlich umfangreich und verlangt umfassendes Ingenieurs-Know-how. Um alle möglichen Optionen und Varianten zu erfassen, muss er ein so genanntes „150-Prozent“-Design erstellen. Die Leitungen und Komponenten sind dabei sorgfältig zu markieren, damit der Entwickler später herausfiltern kann, in welcher Konfiguration sie genutzt werden. Es ist deshalb eher unwahrscheinlich, dass ein Ingenieur dann auch noch alternative Kabelbaumkonfigurationen berücksichtigen wird.

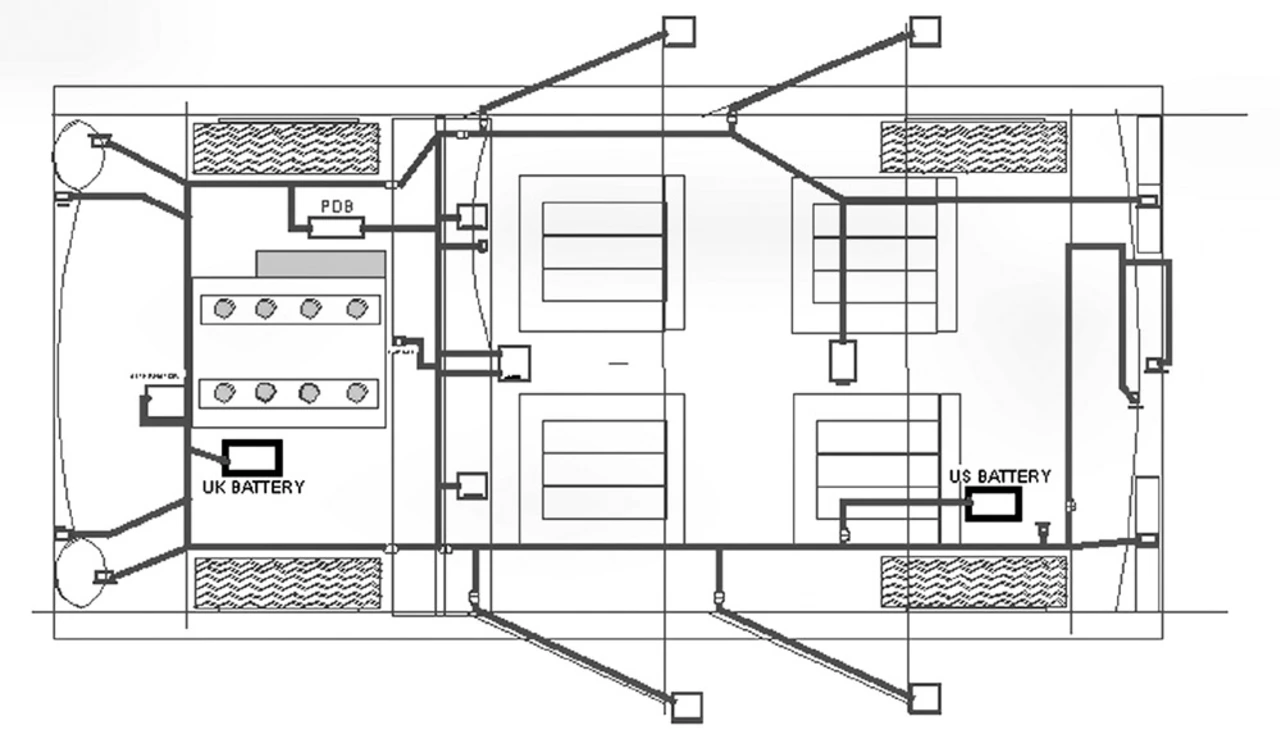

Im generativen Flow werden die gleichen Abläufe durchgeführt. Allerdings muss der Entwickler als zusätzlichen Input noch eine Kabelbaumtopologie festlegen (siehe Bild 2), wobei idealerweise viele Schlüsselinformationen der Kabelbaumtopologie durch das Routing der Kabelbündelabschnitte bereits im MCAD-System spezifiziert worden sind. Wichtig ist jedenfalls, dass die relevanten Informationen später im Flow wieder verwendet werden können, wenn es um die physikalische Herstellung des Kabelbaums geht.

Der generative Flow erfordert neben der Topologie noch eine Reihe von Regeln wie Leitfaden für die Bauteileplatzierung und Richtlinien zur Verdrahtungssynthese. Daraus wird dann das physikalische Design erzeugt.

Prototypen-/Kabelbaumentwicklung

Um die endgültige Stückliste für den Kabelbaum zu erzeugen, muss der Schaltplan mit allen für die Herstellung des Kabelbaums notwendigen Komponenten (nichtelektrisch) versehen werden. Dazu liefert jeder Flow die erforderlichen Komponenteninformationen wie Klemmen, Anschlussleisten, Verpackungsmaterial etc.

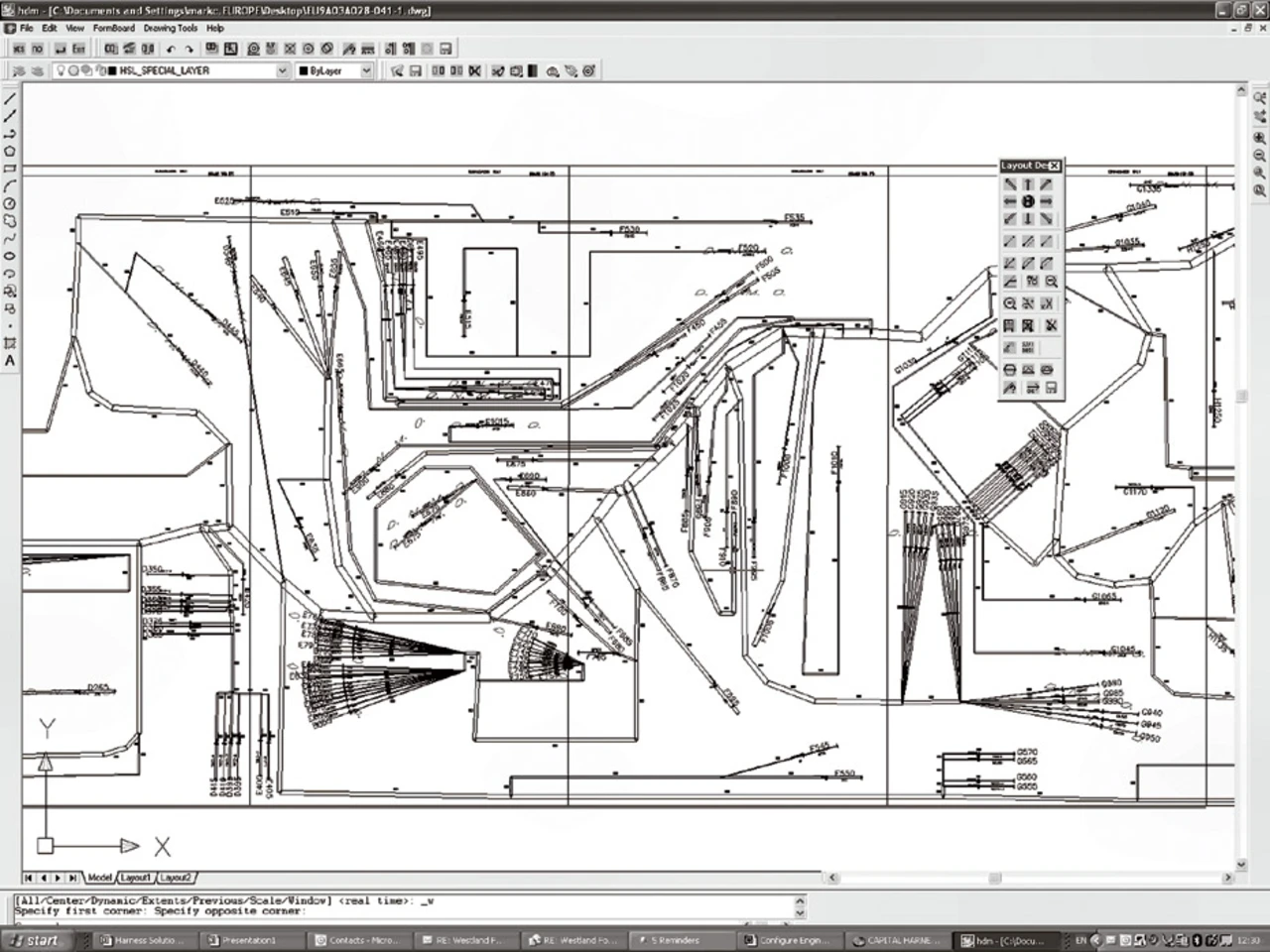

Wird ein modulares Kabelbaumdesign verwendet, so müssen die Komponenten den verschiedenen Kabelbaummodulen zugeordnet werden, um individuelle Stücklisten der Module generieren zu können. Zu guter Letzt muss der Entwickler noch ein Formbrett erstellen (Bild 3). Dann erst lassen sich die endgültigen Kosten und Preise ermitteln.

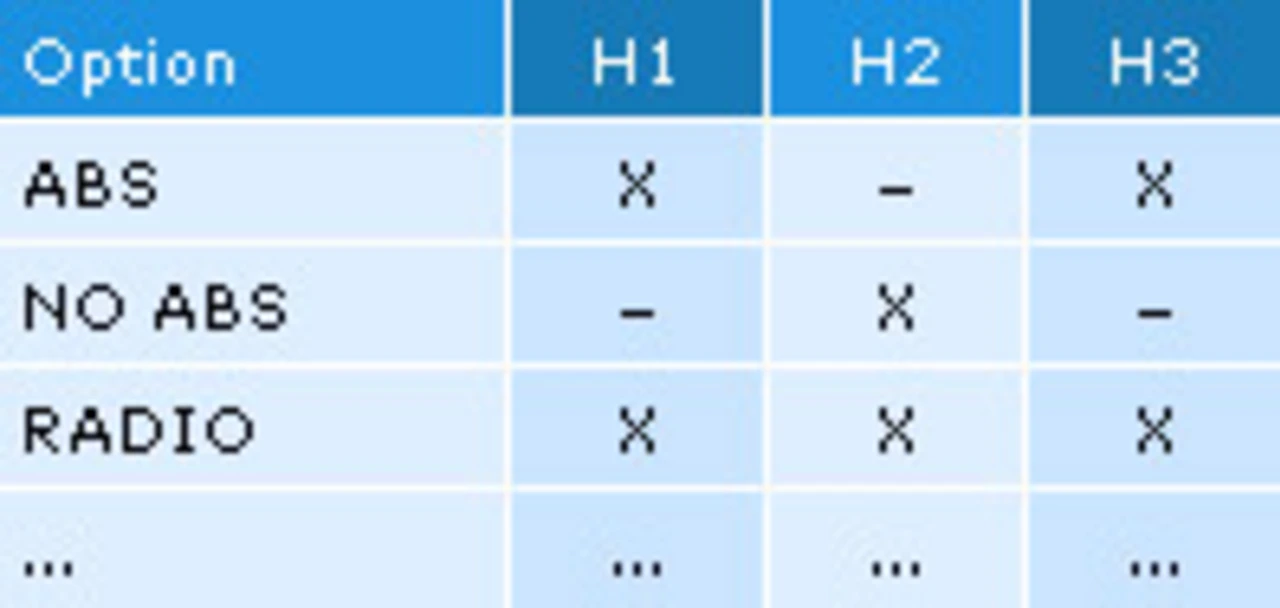

Das prinzipielle Unterscheidungskriterium zwischen generativem und interaktivem Flow besteht darin, wie Informationen für den 150-%-Kabelbaum zur Verfügung gestellt werden (Tabelle 1). Beim generativen Flow werden die relevanten Informationen permanent mit erfasst, so dass es eine direkte 1:1-Beziehung gibt zwischen dem Kabelbaum, der schließlich produziert werden muss, und den „harness levels“, die während der automatisierten Verdrahtungssynthese erzeugt wurden. Die Verbindungen zwischen Levels und zugehörigen Optionen werden als Teil des Datenmodells festgehalten.

Im generativen Flow indes ist es sehr wahrscheinlich, dass die verwendeten 3D-MCAD-Tools alle erforderlichen Architekturinformationen des Kabelbaumes mit den elektrischen Informationen an die sich im Designprozess anschließenden Designwerkzeuge weitergeben und damit einen effizienteren Datenfluss zwischen der MCAD- und der E/E-Domäne sicherstellen (Tabelle 2).

Informationsbedarf auch nach der Markteinführung

Diagramme und andere Informationen müssen auch dann noch abrufbar sein, wenn die Entwicklung eines Fahrzeugs abgeschlossen ist – beispielsweise in Form von Servicedokumentationen und Diagnoseinformationen. Im interaktiven Flow wird in dieser Phase ein weiterer Diagrammsatz erstellt, der in entsprechender Aufbereitung auch durch Servicetechniker genutzt werden kann.

Im generativen Flow stellt sich dieser Prozess deutlich einfacher dar. Die erforderlichen Diagramme werden von den in der Datenbank gespeicherten Kenndaten in geeigneter Form synthetisiert.

- Automatisierte High-Level-Analyse von elektrischen Systemen

- Übertragung in die physikalische Verdrahtung

- Analysen so früh wie möglich erstellen

- <em>Physikalisches Design schließt alle Optionen mit ein</em>