Sensorik

Mit digitaler Technik Kabelbäume abspecken

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Im Detail: So funktioniert das PSI5-Protokoll

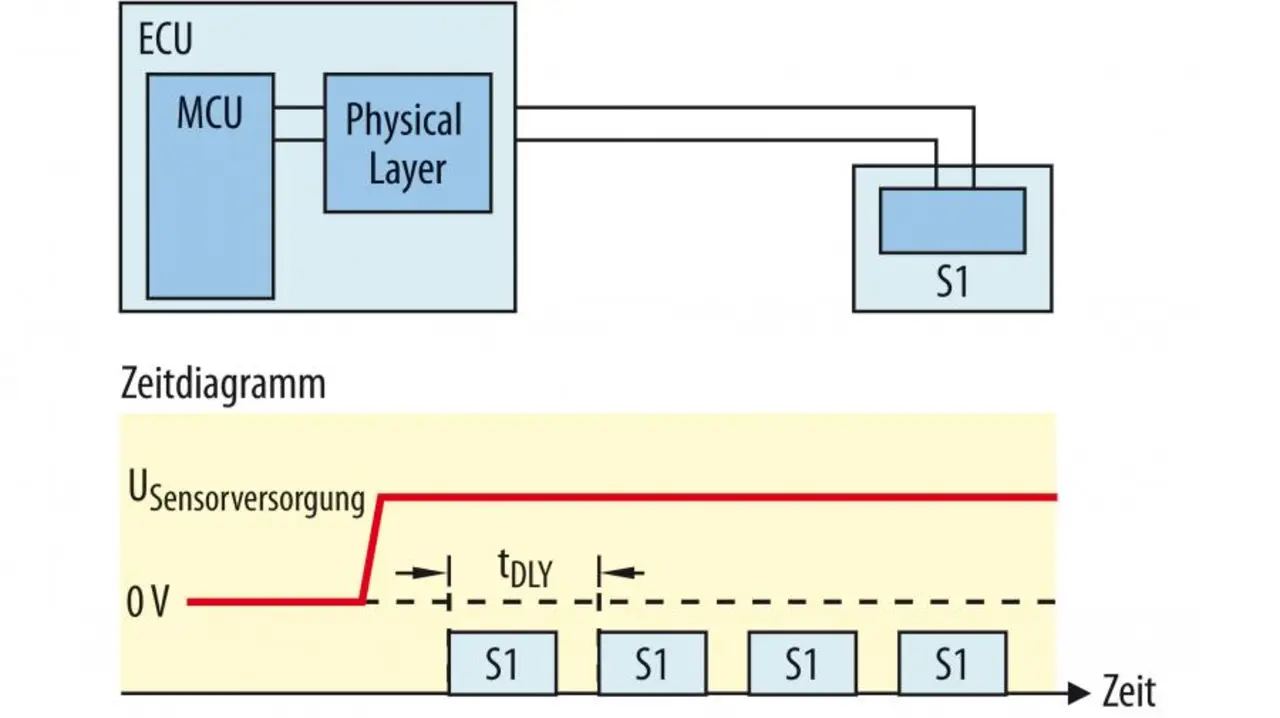

Der PSI5-Empfänger versorgt den Sensor mit einer festen Spannung und decodiert die Sensordaten aus dem Manchester-codierten Strom durch den Sensor. Mit Hilfe einer einfachen stabilisierten Versorgung lässt sich ein einzelner Sensor asynchron an den Empfänger anschließen (Bild 3).

Der Sensor wird mit einer Zeitverzögerung (tDLY) konfiguriert, die vorgibt, wie oft der Sensor Daten überträgt. Der Sensor sendet seine Daten immer weiter, bis seine Versorgung abgeschaltet wird.

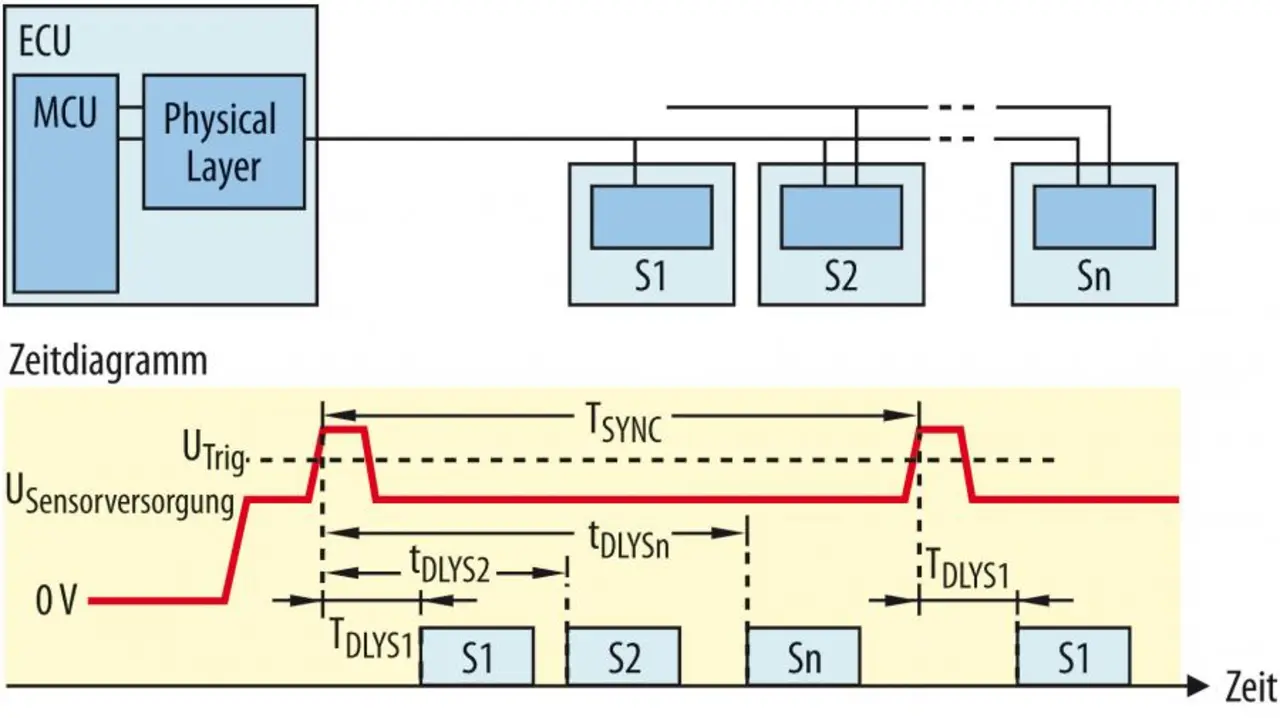

Ein PSI5-Empfänger kann optional auch so realisiert werden, dass die Versorgung einen Synchronisationsimpuls (SYNC) erzeugt, mit dessen Hilfe mehrere nach einem TDMA-Schema betriebene Sensoren an einen einzigen Empfänger angeschlossen werden können (Bild 4). Jeder Sensor ist mit einer Spannungsüberwachung ausgestattet, die erkennt, wenn die Modulation der Versorgungsspannung eine vorgegebene Schwelle (UTRIG) überschreitet – diese Spannungsmodulation kennt man als SYNC-Impuls. Jeder Sensor wird mit einer eigenen Zeitverzögerung (tDLYSx) programmiert. Diese gibt die Zeit vor, bis der der Sensor nach Überschreiten der Versorgungsschwelle seine Daten übermittelt. Der Sensor sendet Daten einmal pro SYNC-Periode (TSYNC) und so lange, bis die Versorgung abgeschaltet wird.

Der Empfänger kann Befehle an einen Sensor über die SYNC-Impulse senden – aber das ist natürlich nur möglich, wenn die Schnittstelle synchron betrieben wird. Ein Befehl kann auf zwei verschiedene Arten an einen Sensor übermittelt werden. Beim „Tooth Gap“-Verfahren wird eine logische „1“ durch das Vorhandensein eines SYNC-Impulses und eine logische „0“ durch das Weglassen eines SYNC-Impulses codiert. Wird eine „0“ gesendet, so heißt das, dass die Sensoren keinen SYNC-Impuls erhalten und daher keine Daten übermitteln. Für Projekte, bei denen ausbleibende Daten unerwünscht oder nicht tolerierbar sind, kann das „Tooth Gap“-Verfahren daher nicht empfohlen werden.

So kommt das„Tooth Gap“-Verfahren zwar etwa während der langen Initialisierungsperiode eines Airbag-Systems zum Einsatz, aber es eignet sich nicht für Antriebsstrang- oder Karosserie-Applikationen, die eine schnellere Initialisierung voraussetzen. In solchen Fällen bietet sich das Pulsbreiten-Verfahren an, das auf SYNC-Impulsen mit variabler Länge basiert. Bei diesem Verfahren werden eine logische „0“ als kurzer SYNC-Impuls und eine logische „1“ als längerer SYNC-Impuls codiert. Auf diese Art und Weise werden alle SYNC-Impulse übermittelt und alle Sensordaten empfangen. Bei beiden Verfahren wird jedes Bit des von der Steuereinheit an einen Sensor übertragenen Befehlsworts in einem einzelnen SYNC-Impuls codiert. Daher hängt die Datenübertragungsrate für Sensorbefehle von der eingestellten TSYNC ab. Typischerweise liegt diese maximal bei 2 kbit/s (bei TSYNC = 500 µs).

Insbesondere für Antriebsstrang-Applikationen stehen in der PSI5-Spezifikation V2 neue Funktionen zur Verfügung. So erlaubt der für die Übertragung der Sensor-Initialisierungsdaten benutzte Messaging-Kanal nun eine Übertragung echter Sensordaten innerhalb der erforderlichen 60 ms nach Einschalten der Zündung. Damit ist die Übertragung echter Sensordaten wesentlich schneller als die für Airbag-Systeme typische 200 bis 300 ms dauernde Initialisierung der Datenübertragung. Durch die variable Synchronisationsperiode können zudem Sensorwerte auf eine bestimmte Kurbelwellenstellung synchronisiert werden. Die geringere Spannung wiederum, mit der die physikalische Schnittstelle nun betrieben wird, erlaubt auch einen Betrieb während des Anlassvorgangs.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Mit digitaler Technik Kabelbäume abspecken

- Die neue Schnittstellengeneration: PSI5, DSI3 und SENT

- Im Detail: So funktioniert das PSI5-Protokoll

- Physikalische Schnittstellen: Das PSI5- und das PSI5-S-Modul

- Der Autor