Batterie-Management von Li-Ion-Zellen

Fehlerüberwachung in nicht optimal ausgelegten Systemen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Mehr als nur ein besserer Komparator

Die Entwickler von Linear Technology haben den LTC6801 auf die Abdeckung zahlreicher potentieller Systemfehler zugeschnitten, ohne dabei die einfache Anwendung zu beeinträchtigen. So lautete eine zentrale Vorgabe beim Design, dass der Baustein ohne jegliche Software vollautomatisch arbeiten sollte. Extern benötigt der Chip lediglich eine Stromversorgung (diese Aufgabe übernimmt der Akkusatz selbst) und ein Freigabe- Taktsignal. Liegt dieses nicht vor, wechselt der LTC6801 in einen statischen Low-Power-Zustand, in dem er dem Akkusatz nur noch wenige Mikroampere entnimmt. Das Freigabe- Signal lässt sich entweder vom System-Controller erzeugen oder von einer beliebigen anderen Quelle, wie beispielsweise dem Oszillator LTC6906, entnehmen.

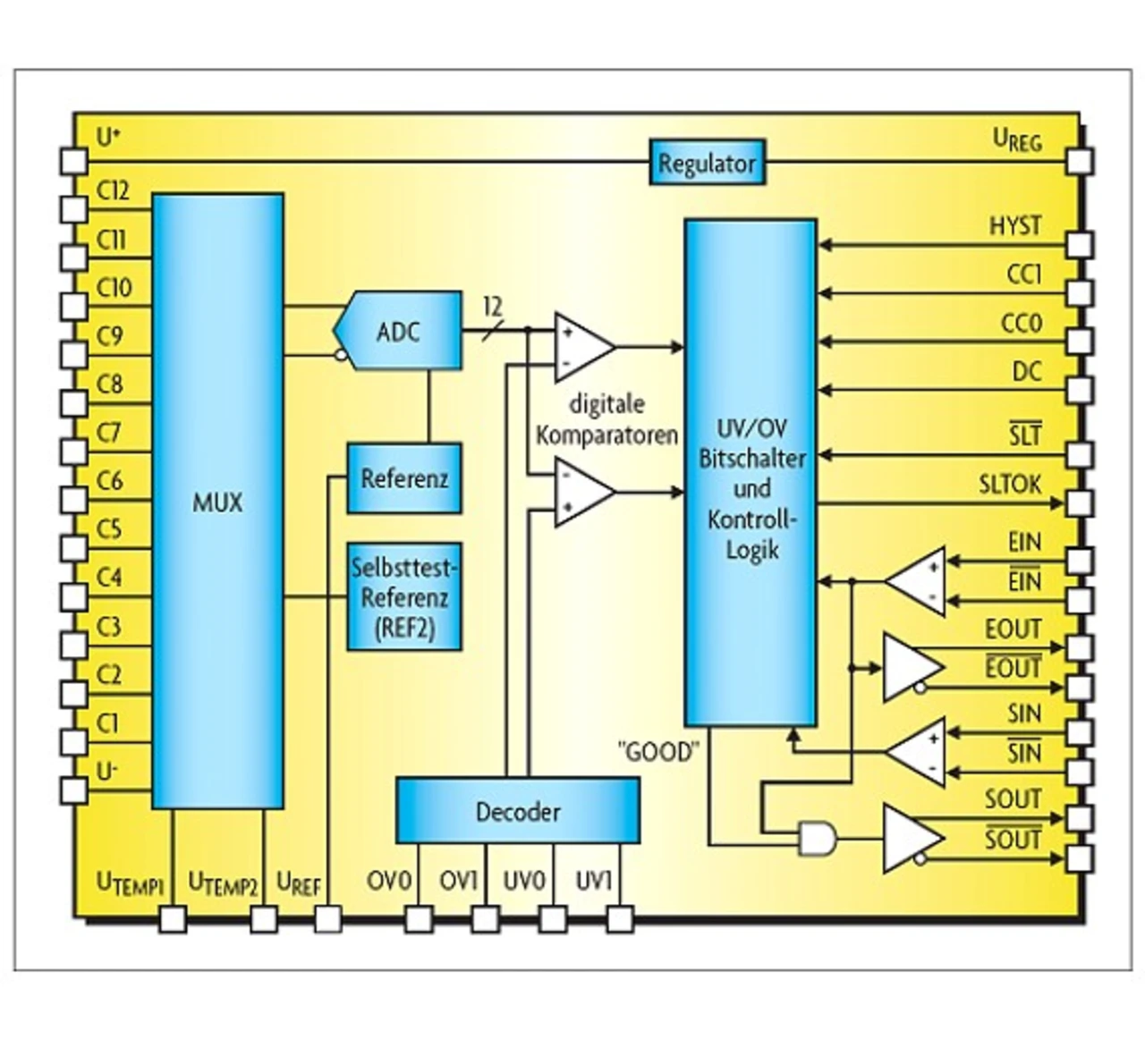

Mit dem Anlegen dieses Taktsignals wacht der Baustein auf und übernimmt automatisch die Spannungsüberwachung aller Zellen. In Bild 2 sind die wichtigsten Funktionsabschnitte des LTC6801 in Form einer Blockschaltung dargestellt. Ein 12-bit-Delta-Sigma-A/D-Wandler filtert und digitalisiert die Spannungen von bis zu zwölf Zellen und zwei Temperatursensoren. Hinzu kommen ein 5-V-Spannungsregler und eine präzise getrimmte 3-V-Spannungsreferenz für den A/D-Wandler.

Jobangebote+ passend zum Thema

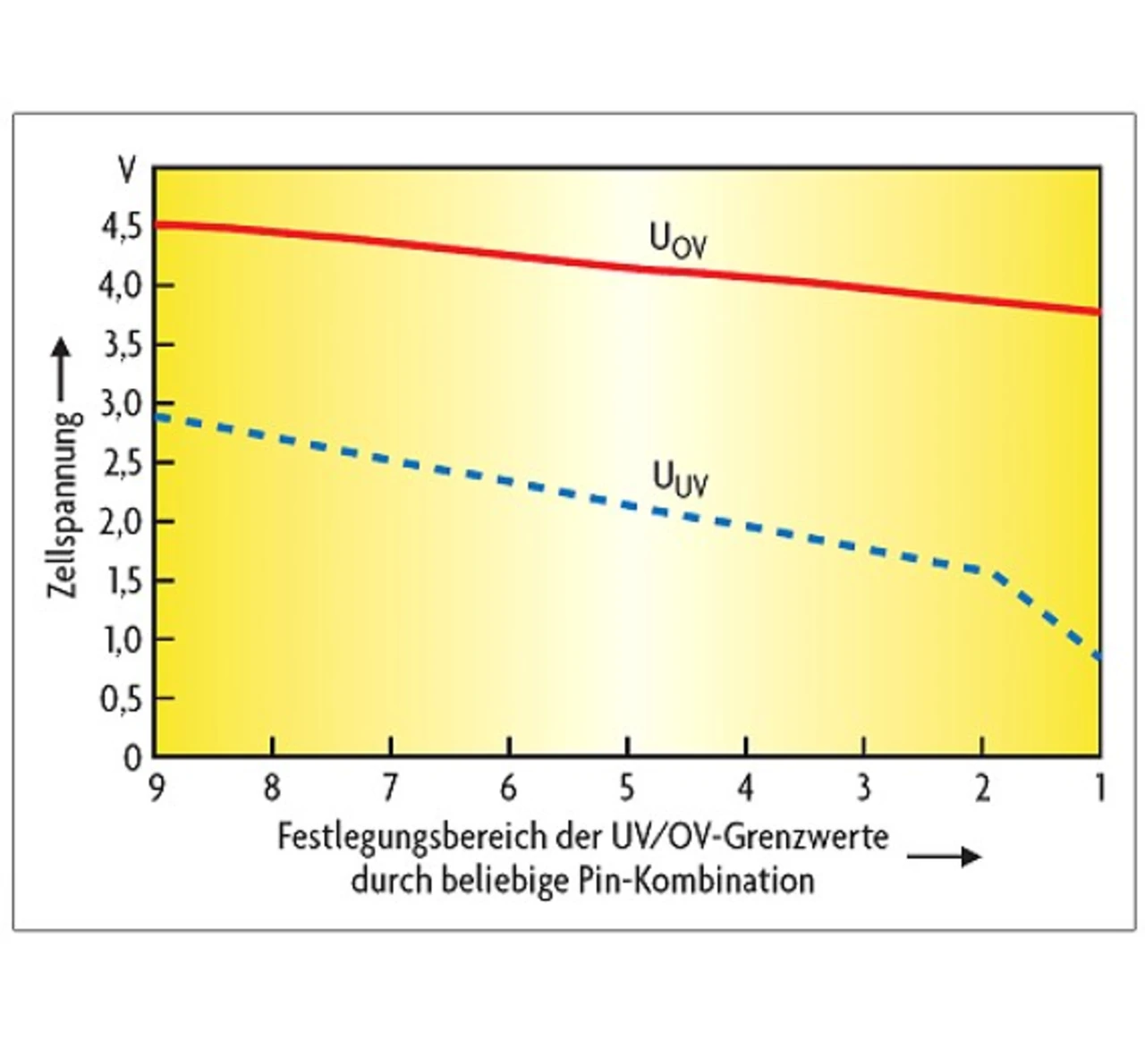

Durch Verbinden der entsprechenden Pins mit dem 5-VRegler oder der 3-V-Referenz lassen sich dabei die Betriebseigenschaften des Bausteins programmieren. Externe Bauelemente sind hierfür nicht erforderlich. Bild 3 zeigt den Bereich, in dem sich die Überspannungs- und Unterspannungs- Grenzwerte programmieren lassen. Die Überspannungs- Grenzen (Overvoltage; OV) wurden für Lithium-Ionen-Zellen mit einer Nennspannung von 3,3 V gewählt, deren gefährlicher Spannungsbereich bei 4,2 V beginnt, während die Unterspannungs- Grenzen (Undervoltage; UV) nützliche Aussagen über die Entladung der Zellen liefern. Da sich die OV- und UV-Grenzwerte über verschiedene Pins festlegen lassen, ist jede beliebige Kombination möglich. Allerdings sind die beiden Grenzwerte so zu wählen, dass sie eine mögliche Störung sicher signalisieren. Zudem dürfen sie nicht zu nah an der normalen Zellenspannung liegen, um ein unerwünschtes Ansprechen der Fehlererkennungs- Schaltung zu vermeiden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Grenzwerte mit einer festen Hysterese von bis zu 500 mV zu versehen. Dies ist sinnvoll, wenn eine detektierte Störung Aktionen auslösen kann, die unter Umständen auf die Zellenspannung zurückwirken (z.B. umgehendes Trennen des Verbrauchers vom Akkusatz). Hier kann eine Hysterese helfen, ein fortlaufendes Ein- und Ausschalten des Alarms zu unterbinden.

Mit Hilfe der äußeren Beschaltung lassen sich noch zwei weitere Funktionen programmieren: Das Intervall, mit dem die Zellen geprüft werden, und die Anzahl der angeschlossenen Zellen. Alle zwölf Zellen und die Temperatureingänge lassen sich so wahlweise alle 15 ms, alle 130 ms oder alle 500 s prüfen. Dabei bewirkt das längere Intervall, dass dem Akkusatz weniger Strom entnommen wird. Außerdem lässt sich die Zahl der Zellen zwischen vier und zwölf frei programmieren, um sicherzustellen, dass die Fehlererkennung nur für tatsächlich angeschlossene Zellen wirksam ist.

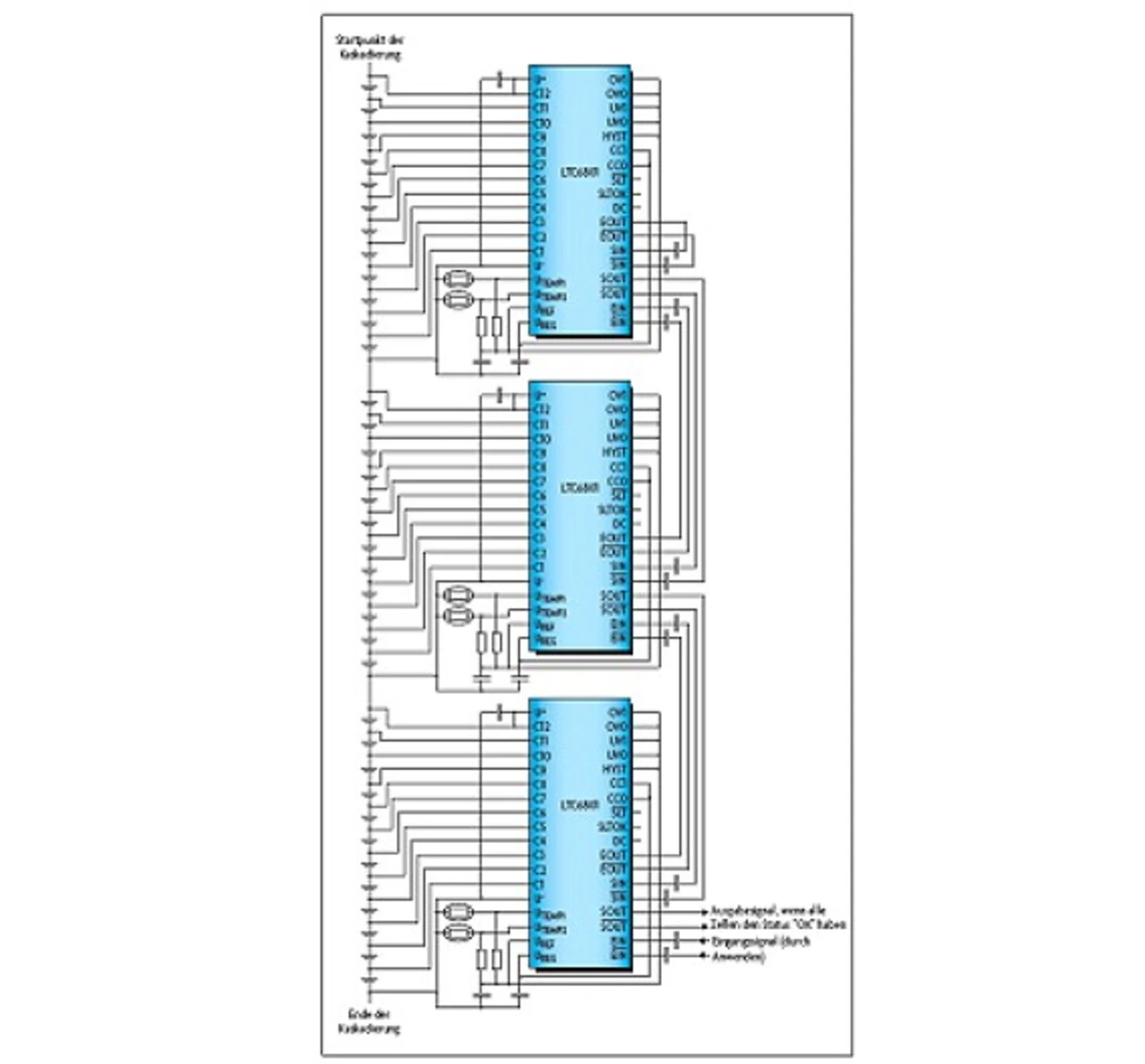

Darüber hinaus lässt sich eine beliebige Anzahl von LTC6801-Bausteinen kaskadieren, um in Systemen mit sehr hoher Spannung bis zu Hunderte einzelner Zellen überwachen zu können (siehe Bild 4). Die Freigabe-Frequenz wird dabei jeweils gepuffert und an zwei Signalleitungen wieder ausgegeben, die sich wiederum mit den Freigabe- Schnittstellen des nächsten Bausteins in der Kette verbinden lassen. Damit ist es möglich, die Freigabe- Frequenz von einem Baustein zum anderen weiterzugeben – bis zum letzten Chip im Akkusatz. Analog dazu wird in umgekehrter Richtung die Statusausgang- Frequenz von einem Baustein zum anderen weitergegeben, bis sie den untersten Chip im Akkusatz erreicht. Die Frequenz des Statustakts ist identisch mit der Freigabe-Frequenz und kann zwischen 2 kHz und 50 kHz liegen. Sobald in irgendeiner Zelle des Akkusatzes ein Fehler entdeckt wird, hält der Statustakt des betreffenden Überwachungsbausteins an und bewirkt damit, dass auch die nachfolgenden Bausteine bis hin zum untersten Baustein nicht mehr takten. Die Ausgangsleitungen dieses untersten Bausteins lassen sich zusätzlich mit einem beliebigen Flankenerkennungs- Bauelement überwachen. Dies kann ein Watchdog-Timer oder die Capture/ Compare-Funktion eines Zählers sein. Bleibt eine Taktflanke aus, kann diese Funktion eine allgemeine Störungsmeldung generieren.

Eine wichtige Funktion ist die Bereitstellung eines kontinuierlichen Taktsignals für die Statusleitungen. Selbstverständlich könnte ein Fehler auch mit einem statischen Logiksignal gemeldet werden. Hierbei bestände jedoch das Risiko, dass das Signal bei einer Störung in genau jenem Zustand blockiert wird, der das einwandfreie Funktionieren des Systems anzeigt. Damit wäre die gesamte Fehlerüberwachung nutzlos. Bei einem getakteten Verfahren ist es anders: Hier muss der Überwachungsbaustein ständig arbeiten, um den Takt am Laufen zu halten. Sobald im System nicht mehr alles in Ordnung ist, bleibt der Takt aus. Ein Blockieren des Fehlermeldungs-Signals im Zustand "OK" ist ausgeschlossen. Um die Störimmunität der Logik zu verbessern, erfolgt die Taktung des LTC6801 in differenziell Aufwärtsund Abwärtsrichtung. Akkusätze mit hoher Spannung verlangen häufig eine galvanische Trennung von der Stromversorgung des Controllers. Bei differenziellen Taktsignalen lässt sich dies problemlos mithilfe von Übertragern gewährleisten. Dies ist ein weiterer, der Fehlertoleranz und Sicherheit dienlicher Aspekt im Design des LTC6801.

- Fehlerüberwachung in nicht optimal ausgelegten Systemen

- Anforderungen an die Stromversorgung von Batterien

- Fehlerüberwachung in Batterie-Management-Systemen

- Mehr als nur ein besserer Komparator

- Fehler im Überwachungsbaustein

- Eingänge für eine grobe Temperaturmessung