Analoge Funktionen mit LIN-Treibern und Standard-Mikrocontroller auf einem Chip

Effiziente Mechatronik mit „Intelligent Distributed Control“

Ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung im Automobil wird künftig in von der Elektronik kommen. Dabei stehen neben der Verbesserung der Sicherheit insbesondere die Komfort-Funktionen im Vordergrund. Aber erst mit hoch integrierten Bausteinen lässt sich auch eine große Zahl komplexer mechatronischer Einzelsystem störungsfrei betreiben.

Analoge Funktionen mit LIN-Treibern und Standard-Mikrocontroller auf einem Chip

Jobangebote+ passend zum Thema

Ein wesentlicher Teil der Wertschöpfung im Automobil wird künftig in von der Elektronik kommen. Dabei stehen neben der Verbesserung der Sicherheit insbesondere die Komfort-Funktionen im Vordergrund. Aber erst mit hoch integrierten Bausteinen lässt sich auch eine große Zahl komplexer mechatronischer Einzelsystem störungsfrei betreiben.

Für die Erhöhung der Sicherheit und die Steigerung des Komforts in einem Automobil muss auf mechatronische Systeme zurückgegriffen werden. Nur im Zusammenspiel von Mechanik und Elektronik gelingt es, durchaus anspruchsvolle und komplexe Funktionen bei einem knappen Kostenrahmen zu realisieren. Ein Beispiel hierfür ist ein Fahrersitz, der sich mit einer ausgeklügelten Steuerung die jeweiligen Positionen des Sitzes merkt und mit Hilfe einer Reihe von Elektromotoren diese Positionen auf Abruf einstellt: Sitz vor oder zurück, Sitzfläche hoch oder niedrig, Lehne stärker oder weniger stark geneigt, Lordosenstütze weiter aus- oder eingefahren und Kopfstütze herauf oder herunter. Auch in einer Klimaanlage finden sich zahlreiche, de-zentral verbaute Schrittmotoren: Die zugehörige Steuerung speichert die Position der Luftklappen und stellt diese nach. Der vom Gleichstrommotor angetriebene Fensterheber sorgt neben dem Heben und Senken der Fensterscheibe nicht nur für eine selbstständige Kalibrierung, er erkennt auch mögliche Einklemmgefahren. Ein modernes Multifunktionslenkrad bietet nicht nur ein Tastenfeld, z.B. für die Ansteuerung von Multimedia- und Kommunikationsgeräten, sondern es enthält einen Vibrationsmechanismus, der mit dem Spurhalteassistenten vernetzt ist. Das Spiegelsystem verfügt über einen Speicher für die Spiegelglasposition und -einstellung und ist darüber hinaus mit einer elektrochromatischen Ab-dunkelungsfunktion ausgestattet. Schließlich steuert ein adaptives Scheinwerfersystem eine Reihe von intelligenten Schrittmotoren an, die für Leuchtweitenregulierung, Kurvenlicht, die Einstellung der Scheinwerferkegel und das richtige Beleuchtungsprofil insgesamt sorgen.

Die Reihe der Beispiele ließe sich noch beliebig fortsetzen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass ihre Funktion mit einer mechanischen Bewegung verbunden ist, die von einer elektronischen Steuerung ausgelöst wird. Für diese Steuerungen werden heute integrierte „Mixed Signal“-Mikrocontroller eingesetzt. Dies ist beileibe kein Zufall, denn in einigen Teilbereichen des Automobils ist – entgegen dem allgemeinen Bestreben, alles zu zentralisieren – ein Trend zur vertikalen Integration und zu dezentralen Systemen zu beobachten. Auf diese Weise können die Komponentenhersteller und Zulieferer ihr eigenes Know-how besser einsetzen und auch den Anforderungen der verschiedenen Automobilhersteller gerecht werden. Heute müssen in immer kürzerer Zeit immer mehr Produkte entwickelt werden, daher ist ein schnelles Erreichen der Marktreife der Schlüssel zum Erfolg.

IDC – Intelligent Distributed Control

Für die Entwicklung solcher differenzierten Systeme unter den Rahmenbedingungen eines raschen „Time to Market“ und eines knapp bemessenen Kostenrahmens bietet Freescale hoch integrierte Bausteine der Familie „MM908E6xx“ für die Realisierung solcher Systeme. Die Bausteine werden unter der Rahmenbezeichnung „Intelligent Distributed Control“ (IDC) vermarktet, sie enthalten in einem einzigen SOIC-Gehäuse mit 54 Anschlüssen neben einem leistungsstarken HC08-Mikrocontroller für die Analog-Verarbeitung ein SmartMOS-IC.

Im HC08-Mikrocontroller, der mit der SuperFlash-Technologie unter Lizenz der Firma Silicon Storage Technology [1] realisiert wurde, finden sich 16 Kbyte Flash-Speicher, die der Automobilspezifikation entsprechen, zwei 16-bit-Timer mit je zwei Kanälen, eine ESCI-Schnittstelle (Enhanced Serial Communication Interface), ein achtkanaliger A/D-Wandler mit 10 bit Auflösung, ein SPI (Serial Peripheral Interface) sowie ein ICG-Modul (Internal Clock Generator). Der analoge Steuer-Chip bietet anwendungsspezifische Funktionen wie beispielsweise voll geschützte H-Brü-cken- und „High Side“-Ausgänge mit Diagnose-Funktionen, Schaltspannungsregler, konfigurierbare Überwachungsschaltkreiese (Watchdog), Operationsverstärker, Treiber für Sensor- und LIN-Schnittstellen (Local Interconnect Network) mit optimiertem EMV-Verhalten (Elektromagnetische Verträglichkeit).

Die Bausteine bieten alle Funktionen, die für die elektronische Ansteuerung eines mechatronischen Systems erforderlich sind, daher lassen sich hier die typischen Vorteile realisieren, die mit der Integration elektronischer Funktionsbaugruppen in aller Regel verbunden sind:

Die mechatronischen Systeme kommen mit weniger Bauteilen aus, dadurch sinken die Kosten für Beschaffung und Logistik ebenso wie für die Montage und die Inspektion der Lötstellen.

- Die umgebende Schaltung ist weniger komplex, daher wird die Entwicklung schneller und die Wartung einfacher.

- Es werden sehr kompakte Platinen möglich; in manchen Fällen reicht eine einlagige Platine. Die Hersteller von mechanischen Modulen können zudem dank der hohen Integrationsdichte ihre Produkte mit „Intelligenz“ ausstatten.

- Vorteile ergeben auch durch den sehr geringen Ruhestrom (Sleep-Modus) und der schon in der Herstellung vorgenommenen Kalibrierung bzw. Abstimmung; daraus resultiert auch eine höhere Genauigkeit.

- Das Gesamtsystems erreicht einen hohen Qualitätsstandard, da nur wenige, qualitativ hochwertige Halbleiter-Komponenten eingesetzt werden. Die Hersteller können so bestehende Qualitätsprobleme lösen und auch ihre Produkte weiter differenzieren.

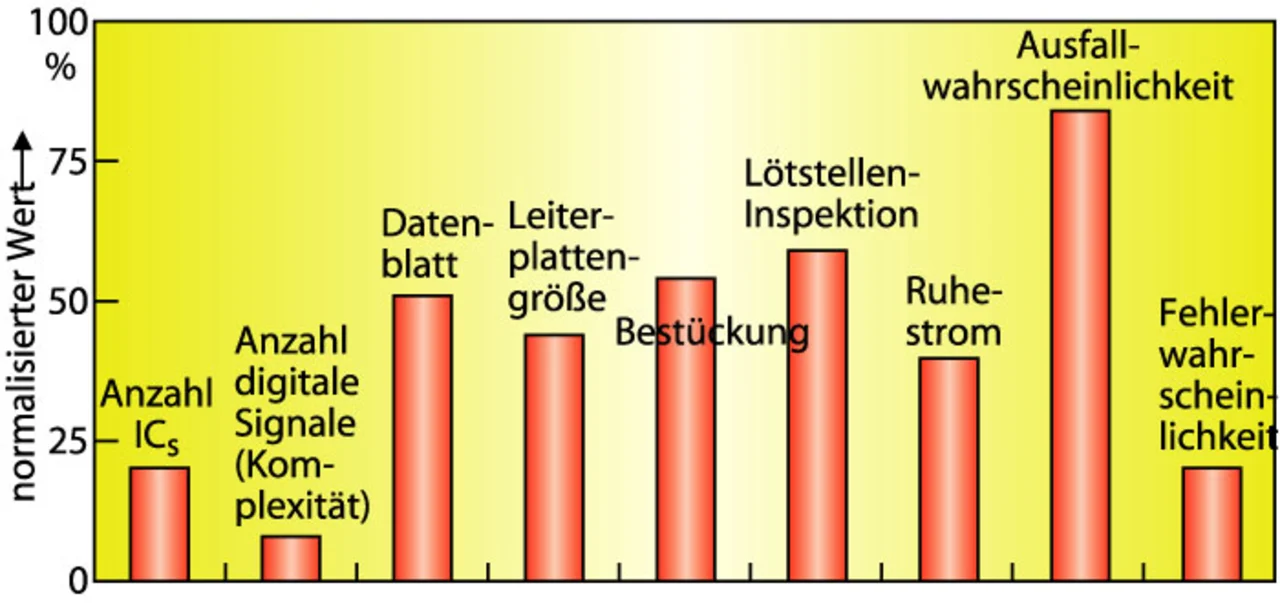

Ein Charakteristikum der IDC-Bausteine ist ihre hohe Zuverlässigkeit. Ein Freescale-IDC-Baustein übernimmt Aufgaben, für die sonst fünf bis sieben Leistungs-ICs erforderlich wären. Dadurch sinkt der Anteil der Ausfallwahrscheinlichkeit, der auf Umwelteinflüsse, Gehäuseeigenschaften und elektrische Beanspruchung zurückzuführen ist.

Für jede Anwendung den passenden Baustein

Beim Bau eines intelligenten, mit LIN-Schnittstelle ausgestatteten Spiegels für ein Oberklassefahrzeug beispielsweise ließen sich etwa 80 % der sonst benötigten ICs einsparen. Die Komplexität der digitalen Schaltung könnte dabei um 92 % reduziert und die Leiterplatte um 56 % verkleinert werden; der Ruhestrom-Bedarf wäre 60 % geringer und die Ausfallwahrscheinlichkeit 16 % niedriger (Bild 1). Derzeit bietet Freescale im Rahmen seiner MM908E6xx-Familie fünf Bausteine an, die alle mit einem integrierten HC08-Mikrocontroller ausgestattet sind.

Der analoge SmartMOS-Steuerchip ist dagegen für unterschiedliche Anwendungen ausgelegt:

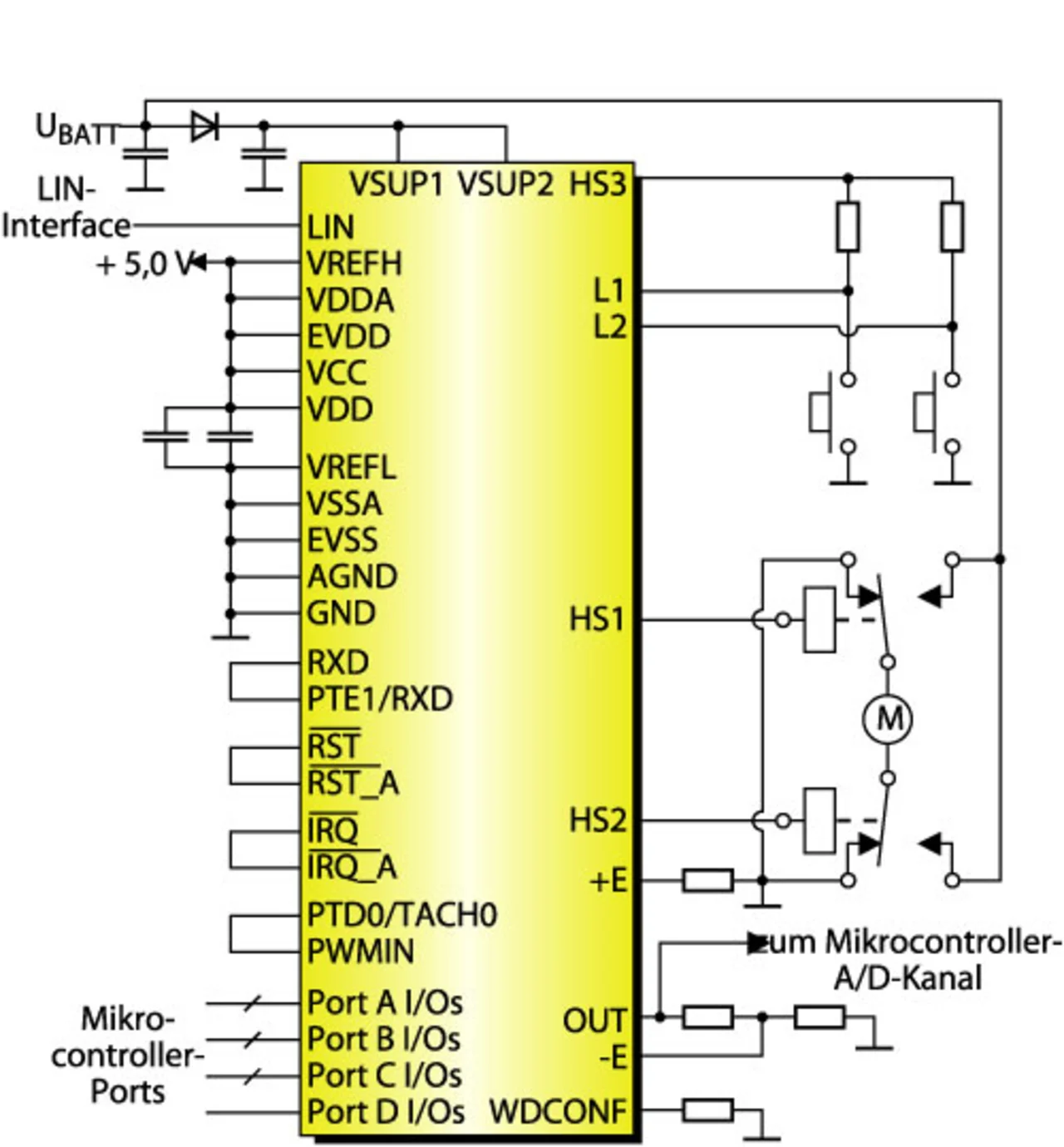

- Der „MM908E624“ kommt in Systemen und Komponenten für das Automobil zum Einsatz, in denen Aktoren für hohe Ströme in Verbindung mit Relais eingesetzt werden (z.B. für Fensterheber, Lüfter und Schiebedächer), die zudem über eine LIN-Schnittstelle per Tastenfeld oder mit Schaltern angesteuert werden. Zu den integrierten Analog-Baugruppen ge-hören drei PWM-fähige „High Side“-Ausgänge mit Diagnose-Funktion, Spannungsregler, Watchdog, ein Operationsverstärker und die LIN-Schnittstellentreiber (Bild 2).

- Der „MM908E626“ eignet sich für Anwendungen im Automobil bei hohen Umgebungstemperaturen: für die Ansteuerung von Schrittmotoren, wie sie beispielsweise in der Klimaanlage und in der adaptiven Leuchtweitenregelung zum Einsatz kommen. Er ist für einen Betrieb bei 115 ?C spezifiziert. Der Analogteil enthält eine vollständig geschützte H-Brücke mit Stromspiegel-Ausgang und Spulenstrom-Begrenzung, eine Schaltung zur Erkennung und Diagnose der EMK, einen Überwachungsschaltkreis sowie den Treiber für die LIN-Schnittstelle.

- Der „MM908E625“ ist konzipiert für Anwendungen in Automobiltechnik, Industrie- und Konsum-Elektronik, in denen kleine Gleichstrom- oder Schrittmotoren bzw. Aktoren angesteuert werden müssen, beispielsweise in Außenspiegeln, Türschlössern, Kaffeemaschinen oder Geldautomaten. Er bietet die Funktionen des MM908E626, verfügt aber zusätzlich über einen geschützten „High Side“-Treiberausgang, einen zusätzlichen Spannungsregler, einen Hallsensor-Treiber und einen Analog-Eingang mit Stromquelle.

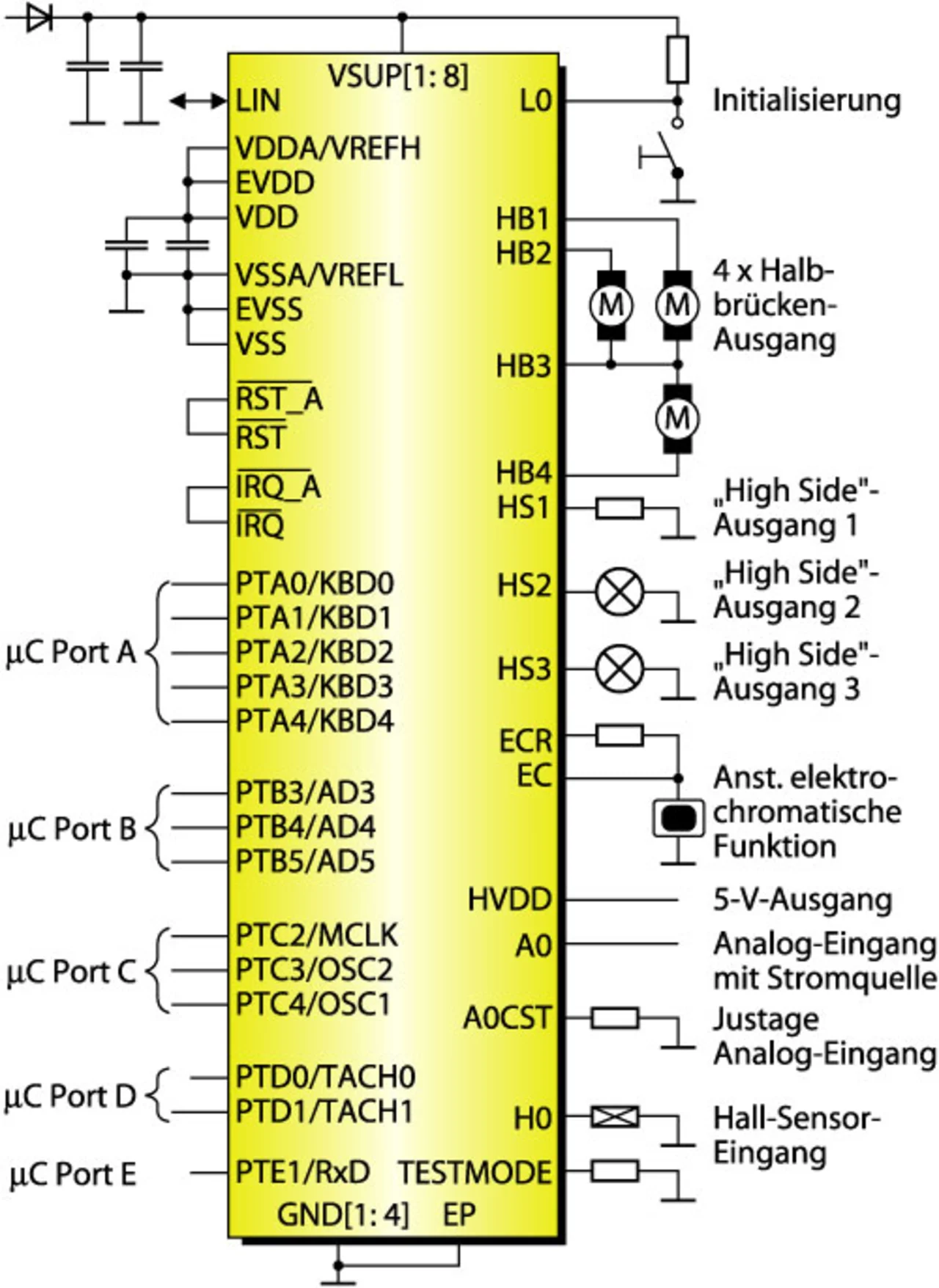

- Der „MM908E621“ ist für die Realisierung mechatronischer Systeme mit Gleichstrommotoren oder Aktoren ausgelegt. Hierzu gehören Spiegel mit LIN-Schnittstelle in Oberklassefahrzeugen. Der analoge Steuerchip bietet vier Halbbrücken- und drei „High Side“-Ausgänge mit PWM-Funktion, Diagnose-Funktionen, einen Hallsensor-Eingang, Analog-Eingänge, einen Spannungsregler, einen Window Watchdog sowie Treiber für LIN-Schnittstellen.

- Der „MM908E622“ ist wie der MM908E621 ausgelegt für die Ansteuerung vielfältiger Gleichstrom-Motoren und Aktoren. Wegen der integrierten Ansteuerung für elektrochromatische Funktionen ist dieser Baustein besonders geeignet für den Aufbau von Spiegeln mit elektrochromatischer Abblendung und LIN-Schnittstelle (Bild 3).

IDC-Bausteine herzustellen, ist nicht einfach. Sie sind komplex und hieraus resultieren besondere Herausforderungen bei Entwicklung, Test, Gehäuse-Technologie, Qualität sowie Support bei Software und Anwendung. Die wesentliche Frage bei der Konzeption eines IDC-Bausteins lautet daher: „Wie integriert man ein System mit der Qualität, wie in der Automobilbranche gefordert ist, in kosteneffizienten Strukturen unter Einhaltung der EMV-Vorgaben und mit effizienter Unterstützung bei der Software- und Anwendungsentwicklung?“

Robert Li studierte Communications Engineering an der Technischen Universität München. Er arbeitet im Produktmarketing in München bei Free-scale Semiconductor und ist verantwortlich für Intelligent Distributed Control (IDC), System-in-Package (SiP) und System Basis Chip (SBC) Bausteine.

robert.li@freescale.com