LIN-Bus-Technologie wird optimiert

Die neue LIN-Spezifikation 2.1 – Teil 2

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Implementierung im Slave

Jobangebote+ passend zum Thema

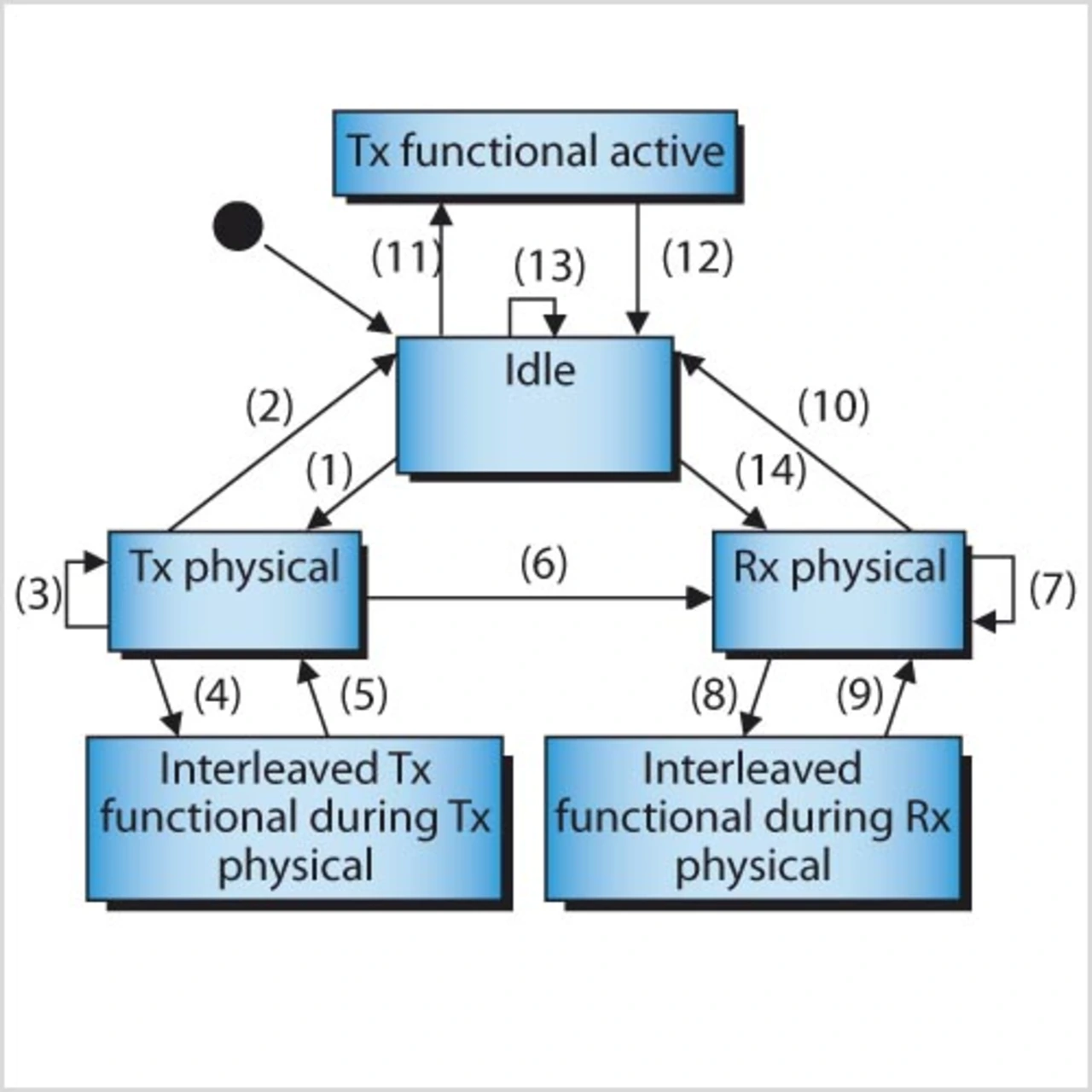

Der Transport-Protokoll-Kommunika-tions-Handler des Slave ist ein Zustandsautomat mit vier Zuständen (Bild 15):

- Idle: Ruhezustand.

- Receive Physical Request: In diesem Zustand wechselt der Slave zum Empfang von Daten, wenn die NAD seiner eigenen NAD entspricht.

- Transmit Physical Response: Nach dem Empfang des Request und dessen Verarbeitung stellt der Slave in diesem Zustand den Response zur Verfügung.

- Receive Functional Request: Ist die NAD die „functional NAD“ (NAD = 126), wechselt der Automat in diesen Zustand.

Für die Beschreibung der Zustandsübergänge wird ebenfalls auf [2] verwiesen.

Bitübertragungsschicht (Physical Layer)

Der Physical Layer von LIN 2.1 ist mit dem von 2.0 vollständig kompatibel. Es wurden Fehler beseitigt, einige Punkte klarer ausgeführt und neue Parameter eingeführt, die die Herleitung der „Duty Cycle“-Parameter transparenter machen. Das sind im Wesentlichen die Zeitparameter für das „Bit Sample“. Außerdem wurde mit dem Parameter 5 explizit dargestellt, dass bei einer Slave-zu-Slave-Kommunikation die Differenz der Baudraten der beiden Slaves um nicht mehr als 2 Prozent von der normalen Datenübertragungsrate abweichen darf.

Neu sind die beiden Abschnitte „Performance in Non-Operation Supply Voltage Range“ und „Performance During Fault Modes“. Der erste besagt, dass Knoten auch außerhalb des definierten Spannungsbereichs zwischen 8 und 18 V kommunizieren können, aber nicht müssen. Der zweite Abschnitt definiert das Verhalten eines Knotens, wenn er die Masse (GND) oder die Batteriespannung verliert oder die LIN-Leitung kurzgeschlossen wird. Er muss Spannungen bis 26,5 V ohne Schaden überstehen, darf die LIN-Leitung nicht beeinflussen und muss nach einer Fehlerbeseitigung die Kommunikation automatisch wieder aufnehmen.

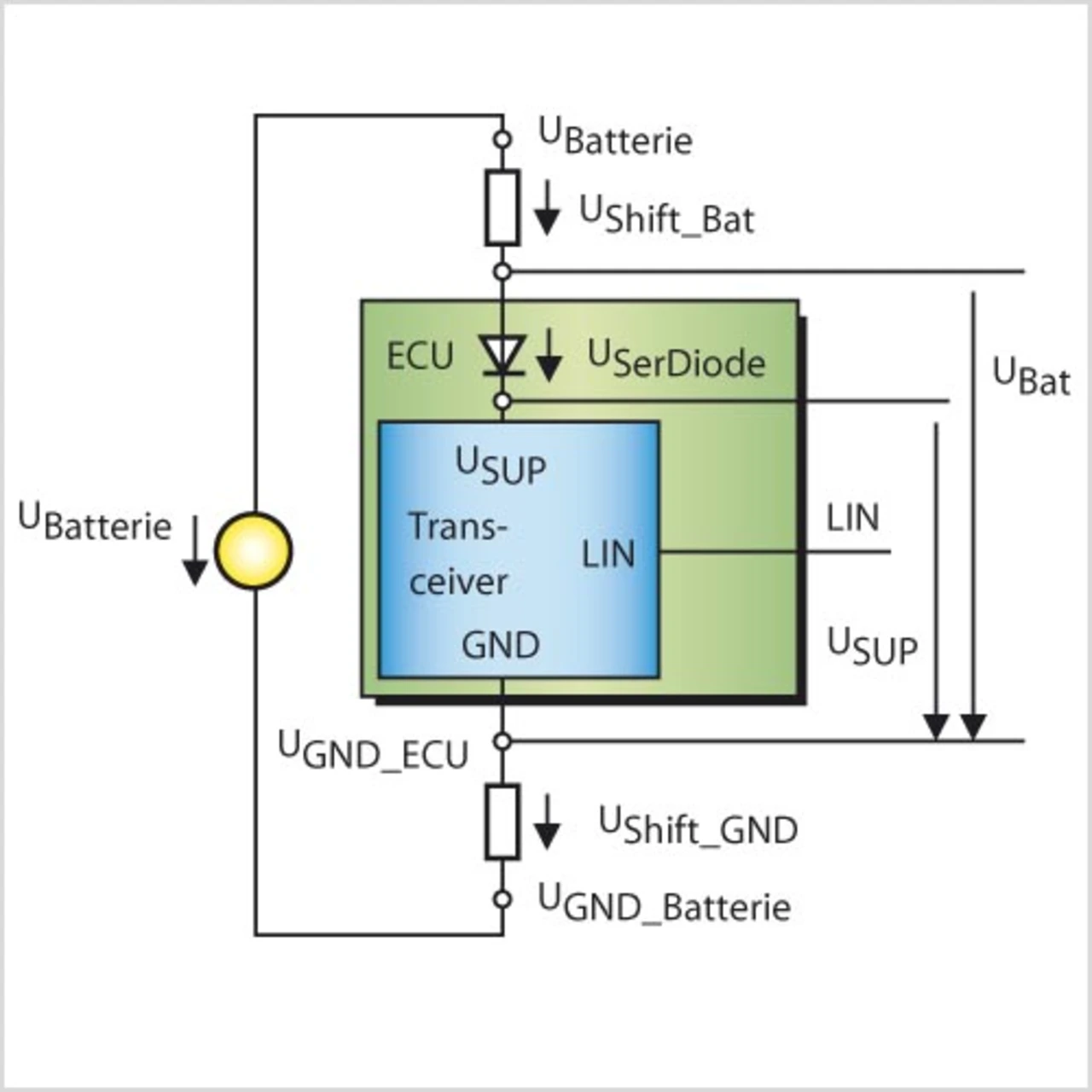

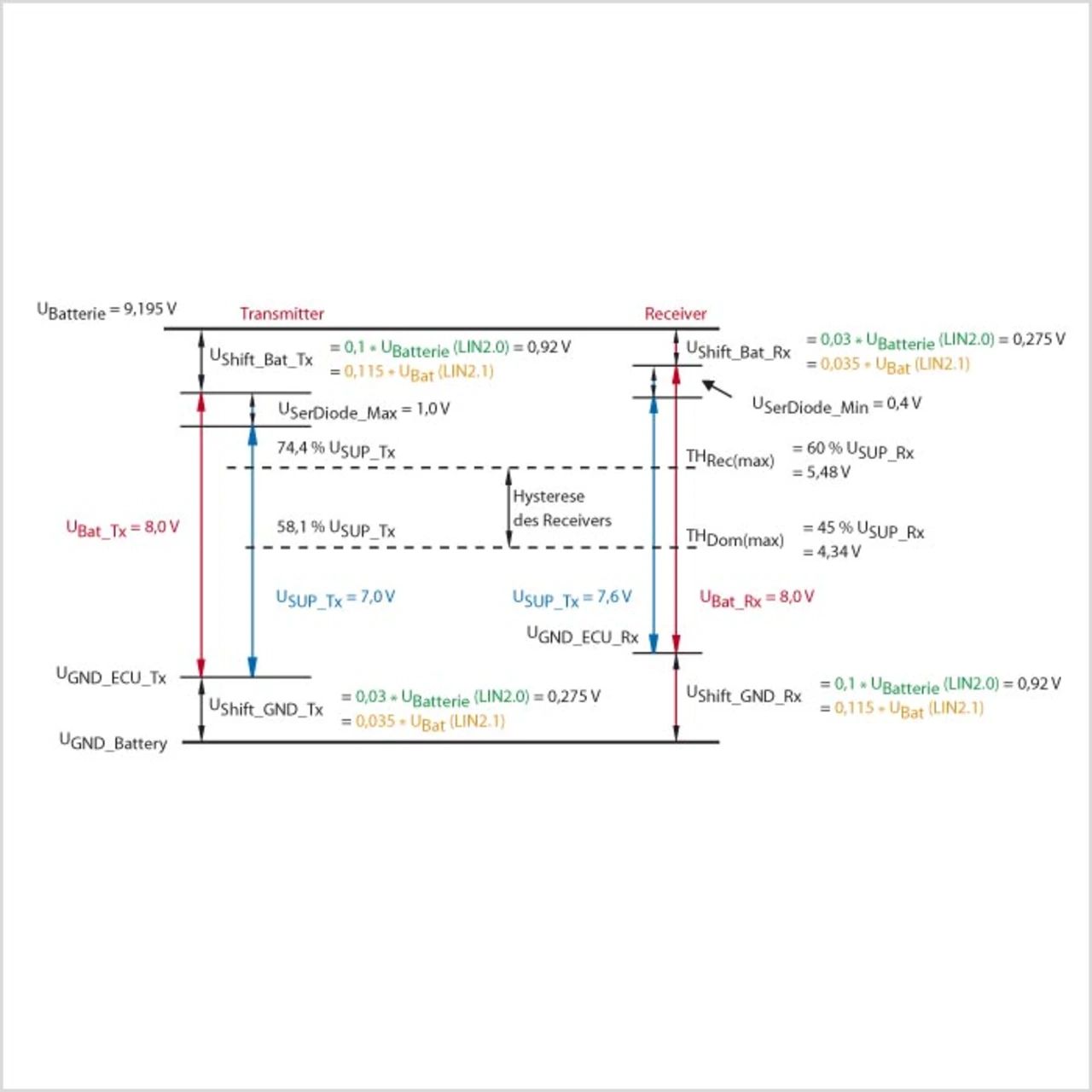

Die Drift-Parameter haben sich nicht geändert, sondern nur die Bezugsspannung. Bild 16 zeigt die Spannungsdefinition der LIN 2.1, die auch für LIN 2.0 gilt. Zu beachten ist, dass in der LIN 2.1 zwischen der Klemmenspannung der ECU UBat und der Batteriespannung UBatterie unterschieden wird, was in der LIN 2.0 noch nicht der Fall war. Bei der Diode handelt es sich um die Verpolungsschutzdiode. Bild 17 zeigt das „Worst-case“-Szenario für die Bestimmung der Schaltschwellen des „Duty Cycles“ D1 (siehe hierzu [3]). Während in der LIN 2.0 die Drift-Parameter auf Batteriespannung UBatterie bezogen wurden (in LIN 2.0 mit UBat gleichgesetzt), beziehen sich die Driftparameter jetzt auf die Klemmenspannung der ECU UBat. Für den Sender in Bild 17 gelten dabei die Beziehungen, die im Kasten dargestellt sind. Für die Masse-Drift gilt analog Gleichung (2).

Die Bilder verdeutlichen auch, dass sich der absolute Betrag der Drift zwischen Sender und Empfänger nicht geändert hat, auch wenn es der Parameter 24 UShift_Difference auf den ersten Blick vermuten lässt. Das zeigen auch die beiden Gleichungen (3) und (4).

- Die neue LIN-Spezifikation 2.1 – Teil 2

- „Node Capability Language Specification“

- Application Program Interface (API)

- Implementierung im Slave

- Transport-Protokoll-Implementierung