MMI – der Gestaltungs-Aspekt

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Windows dominiert bei den Werkzeugen

Die Bediensystemgestaltung ist ein umfangreicher Prozess, der allein aufgrund seiner zeitlichen Ausdehnung, seiner Interdisziplinarität und der Komplexität der unterschiedlichen zu berücksichtigenden Kriterien schwierig zu handhaben ist. Mit anderen Worten: In der betrieblichen Praxis ist dieser Prozess weder vollständig modelliert noch eindeutig definiert, was regelmäßig zu Schwierigkeiten bei der Konzeptionierung und Ausgestaltung neuer Bediensysteme führt. Neben der Fragestellung nach der Programmlogik beziehungsweise der Prozessgestaltung ist der Bedarf an leistungsfähigen gesamtheitlichen Entwicklungswerkzeugen enorm. In der Praxis findet sich hierfür eine Vielzahl unterschiedlicher Lösungen. Mehr als ein Drittel der Hersteller setzen immer noch auf wenig bekannte oder proprietäre Lösungen für die Entwicklung ihrer Bediensysteme. Die Mehrheit (62 %) entwickelt ihre Konzepte allerdings auf Basis von Microsoft-Betriebssystemen. Gegenüber 2003 ist dies eine Steigerung von knapp 45 %. Der Anteil der Entwicklungswerkzeuge auf Basis der .NET-Plattform hat sich in den letzten dreieinhalb Jahren mit jetzt 58 % fast verdoppelt.

| Gerrit Meixner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Mensch-Maschine-Interaktion (ZMMI) der TU Kaiserslautern. |

| Nancy Thiels ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZMMI der TU Kaiserslautern. |

Hinsichtlich der Verteilung der Entwickler bezogen auf die vorhandenen organisatorischen Einheiten (Software-, Hardware-Entwicklung, User-Interface- Design, Vertrieb) in den Firmen fällt auf, dass fast die Hälfte dieser Entwickler in der Software-Entwicklung angesiedelt ist. Dies ist ein Indiz dafür, dass der größte Entwicklungsaufwand mehr und mehr durch Software und somit durch den software-technischen Bereich der Bedienung der Maschine resultiert. Trotzdem werden in diesem Bereich vor allem Ingenieure eingesetzt, obwohl deren Hauptkompetenz per se nicht die Entwicklung von Softwaresystemen ist und es Ingenieuren aufgrund ihrer ursprünglichen Ausbildung in der Regel an entsprechendem fachlichen Vorwissen fehlt. Wohl aber ist bei dieser Klientel das Verständnis der Maschinen mit ihren Funktionen vorhanden – hier liegt immerhin die Kernkompetenz von Ingenieuren. Ergo gehen die Unternehmen dazu über, das Wissen um die softwaretechnische Entwicklung von Bediensystemen bei ihren Ingenieuren über zusätzliche Schulungsmaßnahmen wie zum Beispiel Seminare aufzubauen. Wurden 2003 „erst“ 56 % der Befragten geschult, so liegt die Schulungsquote aktuell bei bereits 88 % der befragten Entwickler.

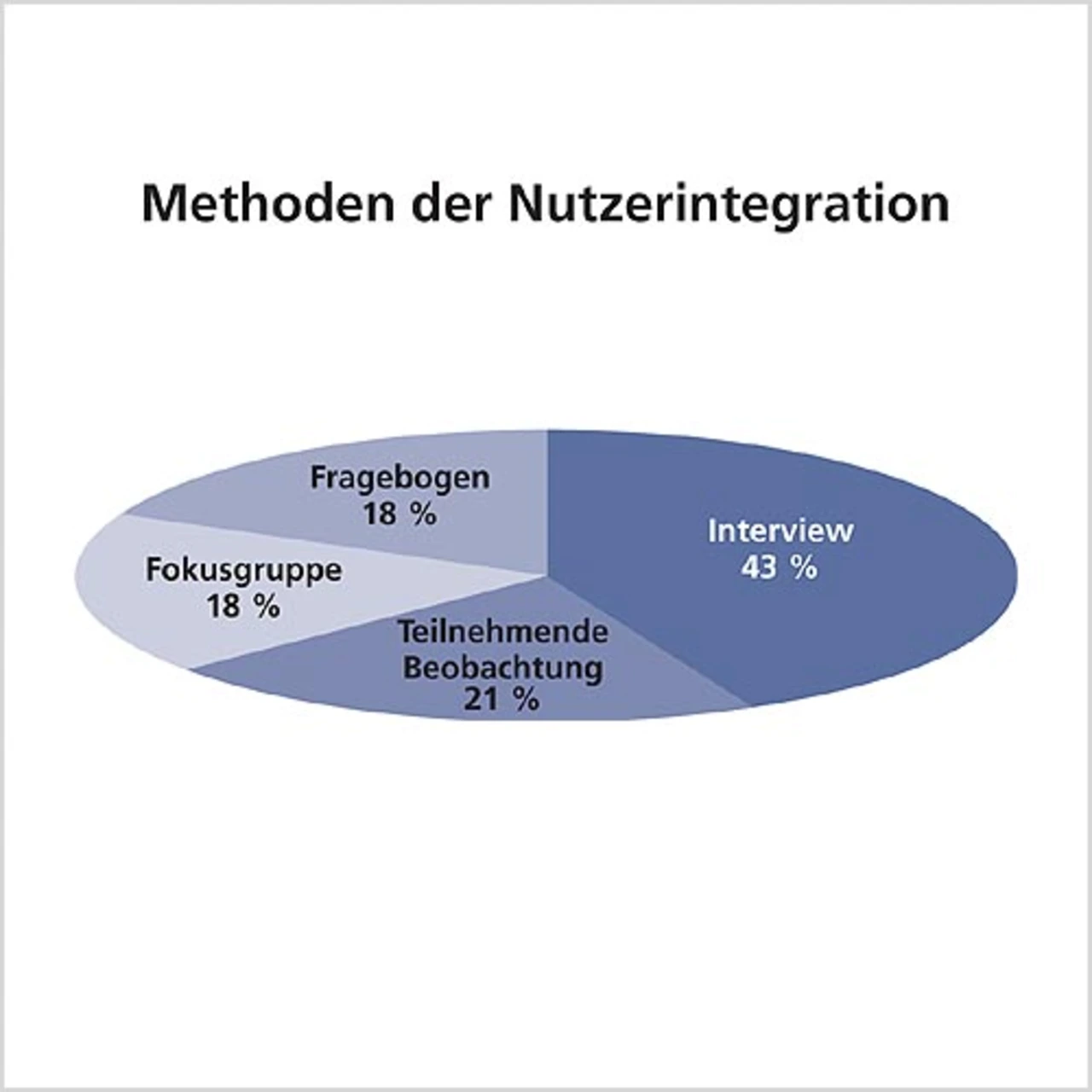

Bei der Ausgestaltung von Bediensystemen setzen Hersteller vielfach auf die Integration von Nutzern. Dabei werden Kundenbefragungen zum Großteil selbst durchgeführt (67 %) oder externe Berater hinzugezogen, die die Befragungen unabhängig leiten (13 %). Nur jedes fünfte befragte Unternehmen verzichtet gänzlich auf Kundenbefragungen. Die eingesetzten Methoden sind dabei keine Überraschung: Am häufigsten finden nach wie vor Interviews mit den Nutzern statt (43 %); auf Platz 2 liegt die „Teilnehmende Beobachtung“ beim Umgang des Nutzers mit dem Bediensystem (21 %), dicht gefolgt von Fragebogen und Fokusgruppe (jeweils 18 %). In Fokusgruppen gibt ein Moderator Themen vor, die innerhalb einer Gruppe von Nutzern diskutiert werden. Keine Anwendung finden bis dato Methoden wie Icon-Tests oder „Struktur Legen“. Beim Icon-Test werden aktuelle Symbole, die im zu untersuchenden Bediensystem Verwendung finden, auf ihren Wiedererkennungsgrad und vor allem auf ihre Bedeutung außerhalb der eigentlichen Bedienung mit Nutzern getestet. Beim „Struktur Legen“ werden Aufgaben und Handlungen am Bediensystem auf Karten geschrieben und von Nutzern neu sortiert. Es dient der Erfassung mentaler Nutzermodelle zur Strukturierung und zum Aufbau des Bediensystems.

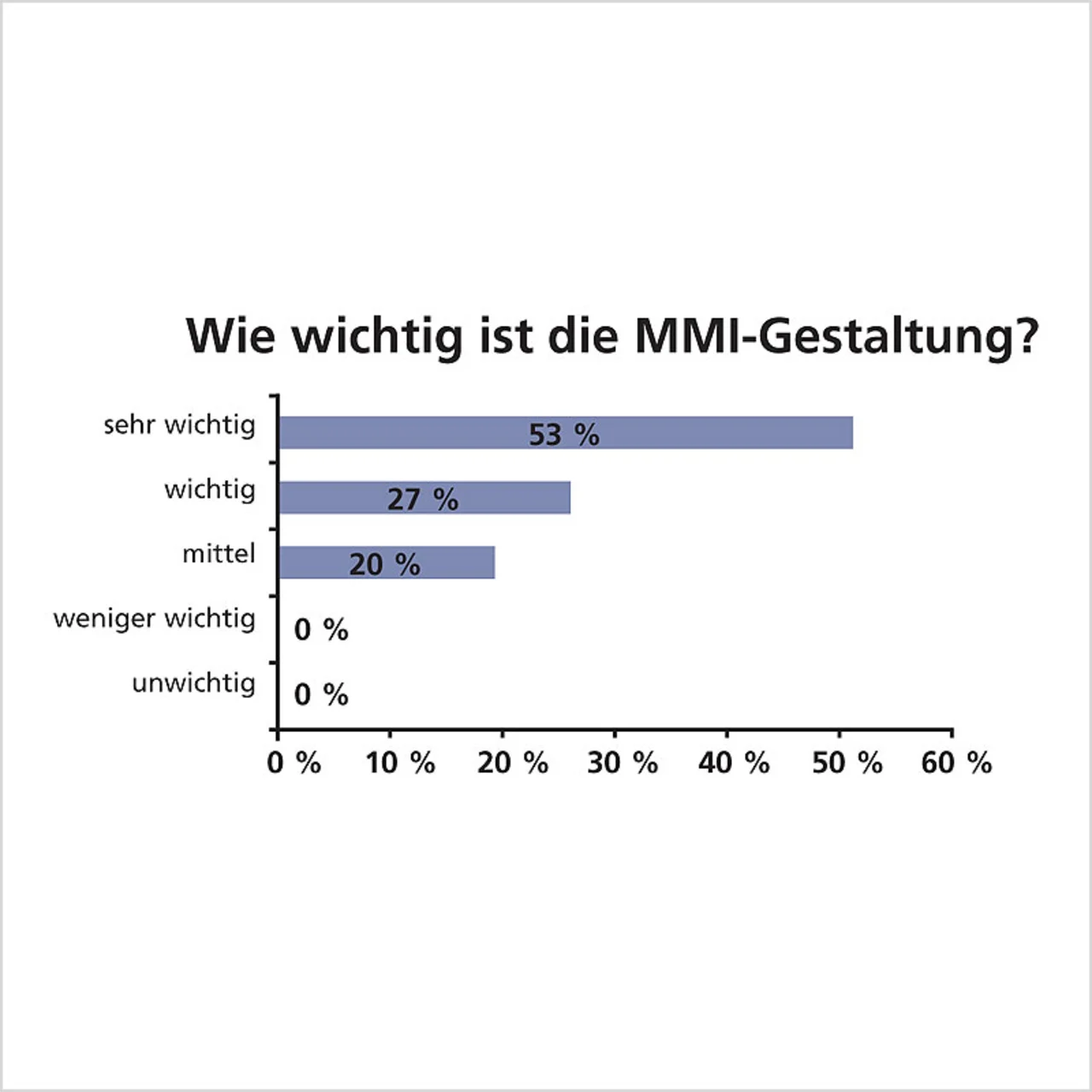

Ein weiteres Kriterium hinsichtlich der Entwicklung von Bediensystemen ist die Anpassung des Bediensystems an ausländische Märkte: Obwohl viele Produkte in den Export gehen, verzichten 31 % der exportierenden Firmen ganz und gar auf eine Anpassung ihres Bediensystems an andere Märkte. Zum Teil erfolgt hier noch nicht einmal eine sprachliche, geschweige denn eine kulturelle Anpassung der Bediensysteme. Knapp 20 % bieten immerhin eine englische Übersetzung für alle Märkte an, 37 % der Befragten übersetzen ihre Bediensysteme kulturspezifisch für unterschiedliche Länder und 13 % erstellen sogar kulturspezifische Mensch-Maschine-Systeme, die sich nicht nur der Sprache, sondern auch bezüglich der Strukturierung und/oder der Gestaltung an die unterschiedlichen Kulturen anpassen. Die Erkenntnis, dass sich ein bedeutender Teil der stetig zunehmenden Wertschöpfung durch Software auf die Ausgestaltung und Qualität des Bediensystems zurückführen lässt, setzt sich auf breiter Front durch. So untermauert die Studie von 2007, dass mittlerweile alle der direkt befragten Personen die nutzergerechte Gestaltung von Mensch-Maschine- Systemen persönlich als wichtig empfinden; 2003 taten dies „lediglich“ 76 %. Dem steht jedoch die Aussage gegenüber, dass nur 44 % der direkt befragten Personen glauben, dass ihr Unternehmen als Ganzes die nutzergerechte Gestaltung von Mensch-Maschine-Systemen für wichtig erachtet (2003: 33 %). Dies zeigt, dass die Bedeutung von Mensch- Maschine-Systemen zwar generell stark gestiegen ist, jedoch noch nicht vollständig das gesamte Unternehmen durchdrungen hat!

- MMI – der Gestaltungs-Aspekt

- Windows dominiert bei den Werkzeugen

- MMI-Entwicklung – die Techniken