Gewitter-Sensor

Potz Blitz!

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Schmalbandige Empfänger für Blitzerkennung

Es gibt zwei Arten von Blitzen: von der Wolke zur Erde und im Inneren der Wolken, sogenannte Wolkenblitze. Durch Analyse des elektromagnetischen Signals lässt sich zeigen, dass die gewaltigen Ströme eines Blitzes breitbandige Signale mit einem breiten Spektrum produzieren. Es ist nahezu unmöglich, mit einem tragbaren Konsumentenprodukt einen solch großen Frequenzbereich zu überwachen. Glücklicherweise ist seit Popovs Experimenten bekannt, dass auch ein schmalbandiges System Blitzsignale erfassen kann. Doch wie genau sind solche schmalbandigen Messungen?

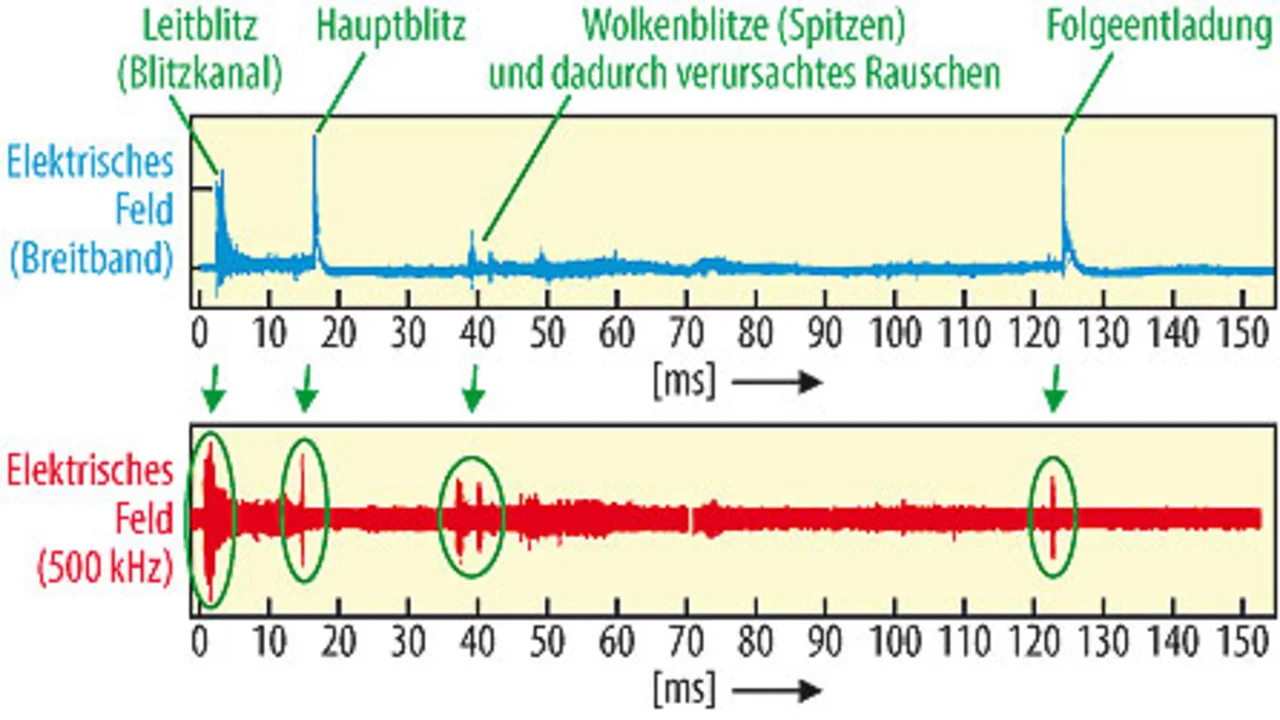

Ein Blitz ist eine komplexe Kombination aus mehreren aufeinanderfolgenden Ereignissen: Leitblitz, Fangblitz, Aktivitäten innerhalb der Wolke und Hauptblitz. In der wissenschaftlichen Literatur [5] wurde nachgewiesen, dass es trotz Verlust einiger Signaldetails möglich ist, mit Hilfe eines schmalbandigen Systems Blitze zu erkennen. Aus Bild 1 ist ersichtlich, dass das mit einem schmalbandigen Empfänger (500 kHz) gemessene Signal recht gut mit dem tatsächlichen, breitbandig gemessenen elektrischen Feld übereinstimmt.

Le Vines Untersuchung zeigt auch, dass das Emissionsspektrum eines Blitzes sein Maximum bei etwa 5 kHz hat und oberhalb dieser Frequenz mit 1/f abfällt. Wird demnach die Mittenfrequenz eines schmalbandigen Empfängers zu hoch gewählt, fällt die Stärke des empfangenen Signals so weit ab, dass es kaum noch von Signalen aus anderen EMP-Quellen unterscheidbar ist. Bei niedrigen Frequenzen ist das Signal zwar wesentlich stärker, man braucht jedoch relativ große Antennen, um es zu empfangen, zu groß für ein tragbares Gerät. Man muss daher einen Kompromiss zwischen der Signalstärke und den Abmessungen des Gerätes eingehen. Ein brauchbarer Kompromiss kann bei einer Empfängerbandbreite von einigen hundert kHz bis zu einigen MHz erzielt werden.

Signalanalyse-Software liefert Entfernung

Wie schon Popov herausfand, kann auch ein schmalbandiger Empfänger die von einem Blitz ausgehenden Emissionen erfassen. Die größere Herausforderung bei der Entwicklung eines Blitzdetektors besteht jedoch darin, die Signale von anderen EMP-Quellen zu unterdrücken und die Entfernung der Blitze möglichst genau abzuschätzen.

ams hat eine entsprechende Technologie entwickelt und in seinem Blitzdetektor-IC AS3935 implementiert. Diese Technologie, die sowohl Wolke-zu-Erde-Blitze als auch Wolken-interne Blitze erkennen kann, verwendet Algorithmen, um das Eingangssignal mit der für Blitze typischen Signalform zu vergleichen. Wichtig bei der Optimierung der Algorithmen war es, zum einen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen zuverlässiger Erkennung von Blitzsignalen, zum anderen die Unterdrückung von Störsignalen aus anderen Quellen zu erreichen.

Im AS3935 wurde außerdem ein spezieller Algorithmus implementiert, mit dem sich anhand der Energie des vom Chip-internen HF-Front-End erfassten Signals die Entfernung des Blitzes relativ genau abschätzen lässt.

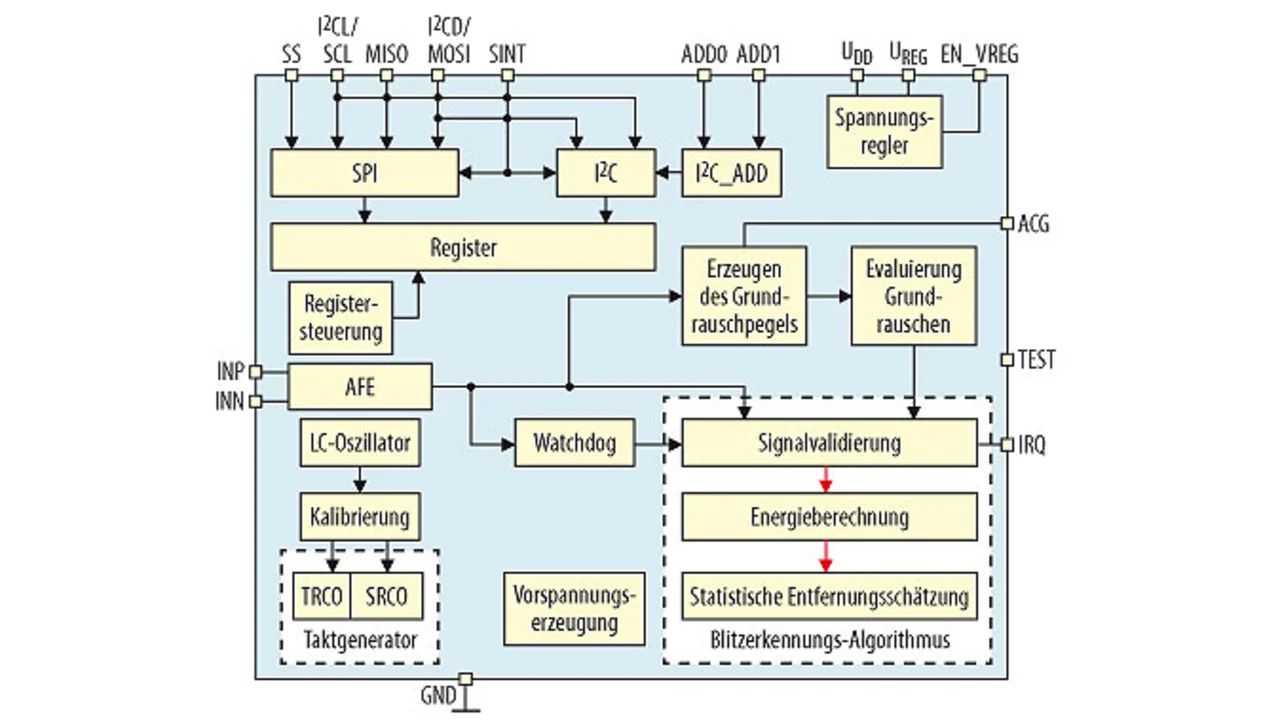

Bild 2 zeigt ein Blockschaltbild des Blitzsensors. Das IC überwacht - wie Popovs System - die unteren Hochfrequenzbänder (500 kHz - 2 MHz) und identifiziert Blitzsignale anhand ihrer charakteristischen 1/f-Signatur. Das System besteht aus einem Analog-Front-End (AFE), welches das von der Antenne erfasste Signal verstärkt, ins Basisband transformiert und es für die nachgelagerte numerische Auswertung filtert. Der Block mit dem Blitzerkennungs-Algorithmus besteht aus drei Stufen: Signalvalidierung, Energieberechnung und statistische Entfernungsschätzung.

Der erste Block überprüft den Verlauf des Eingangssignals und unterdrückt Störsignale mit für Blitze untypischen Signalformen. Wie man in Bild 1 erkennt, steigt ein typisches Blitzsignal sehr schnell an und klingt nach Erreichen des Spitzenwertes langsam ab. Der Algorithmus im Baustein erlaubt dem Endbenutzer, die Empfindlichkeit der Blitzerkennung und den Grad der Störsignalunterdrückung zu variieren und auf die jeweiligen Umgebungsbedingungen anzupassen.

Wenn das empfangene Signal als Blitz interpretiert wird, führt der zweite Block eine Energieberechnung durch. Der letzte Block analysiert das Ergebnis dieser Berechnung und schätzt auf der Basis von Daten, die während des gesamten Gewitters erfasst wurden, die Entfernung der Gewitterfront ab. Das Resultat ist eine Entfernungsangabe in Kilometern mit einer variablen Auflösung zwischen 1 km und 4 km. Die Schätzung wird umso genauer, je näher das Gewitter rückt.

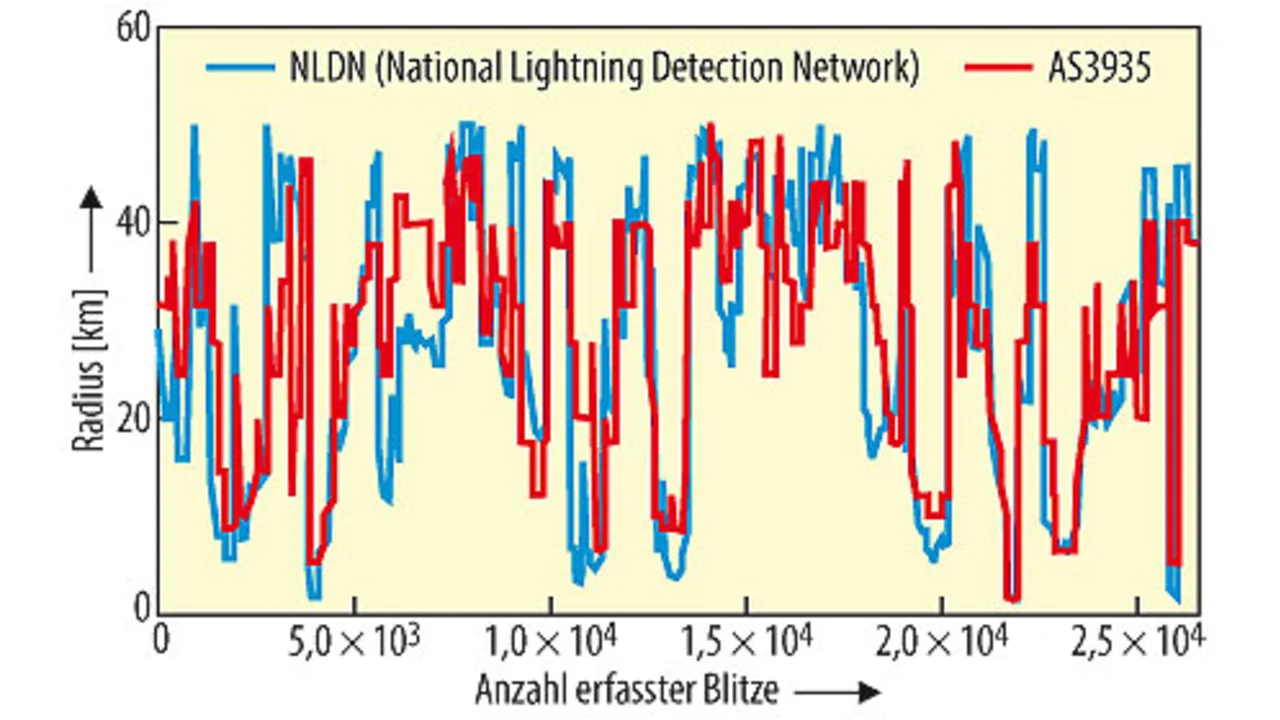

Der Blitzsensor wurde am Florida Institute of Technology in Melbourne, USA, getestet und mit den vom National Lightning Detection Network NLDN gelieferten offiziellen Blitzdaten verglichen. Das NLDN gilt als der „Goldstandard“ für die Blitzüberwachung (Bild 3).

Der Vergleich zeigt, dass das IC, welches in einem kompakten Handheld-Gerät Platz findet, bei der Blitzerkennung und Entfernungsabschätzung eine Genauigkeit erreicht, die mit der eines großen, fest installierten, professionellen Überwachungssystems mithalten kann. Mit diesem IC ist erstmals eine Komplettlösung mit extrem geringer Stromaufnahme verfügbar, die mit einem Satz Knopfzellen ein paar Jahre lang betrieben werden kann. Für ein Endprodukt braucht man zusätzlich zum AS3935 nur noch einen einfachen Mikrocontroller mit SPI- oder I²C-Schnittstelle sowie eine Parallelresonator-Antenne bestehend aus einer Ferritkernspule, einem Kondensator und einem Widerstand.

Literatur

[1] NOAA National Weather Service.

[2] www.struckbylightning.org

[3] Chinesischer Wetterdienst, 30. Juli 2007.

[4] www.ams.com/AS3935

[5] Le Vine, D.M.: Review of Measurements of the RF Spectrum of Radiation from Lightning. 1987.

Der Autor

| Ruggero Leoncavallo |

|---|

| machte seinen Master in Elektrotechnik im Bereich Mikroelektronik an der Polytechnico-Universität von Bari. Im Jahr 2004 kam er als HF-Analog-Design-Ingenieur zur ams AG und arbeitet heute als Produktmanager für magnetische Positionssensoren in den Geschäftsbereichen Automotive und Industrie |

- Potz Blitz!

- Schmalbandige Empfänger für Blitzerkennung