Vernetzte Sicherheitstechnik

Safety generisch gelöst

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Prinzip »Black Channel«

Allen Ansätzen gemeinsam ist das »Black Channel«-Prinzip. Alles, was

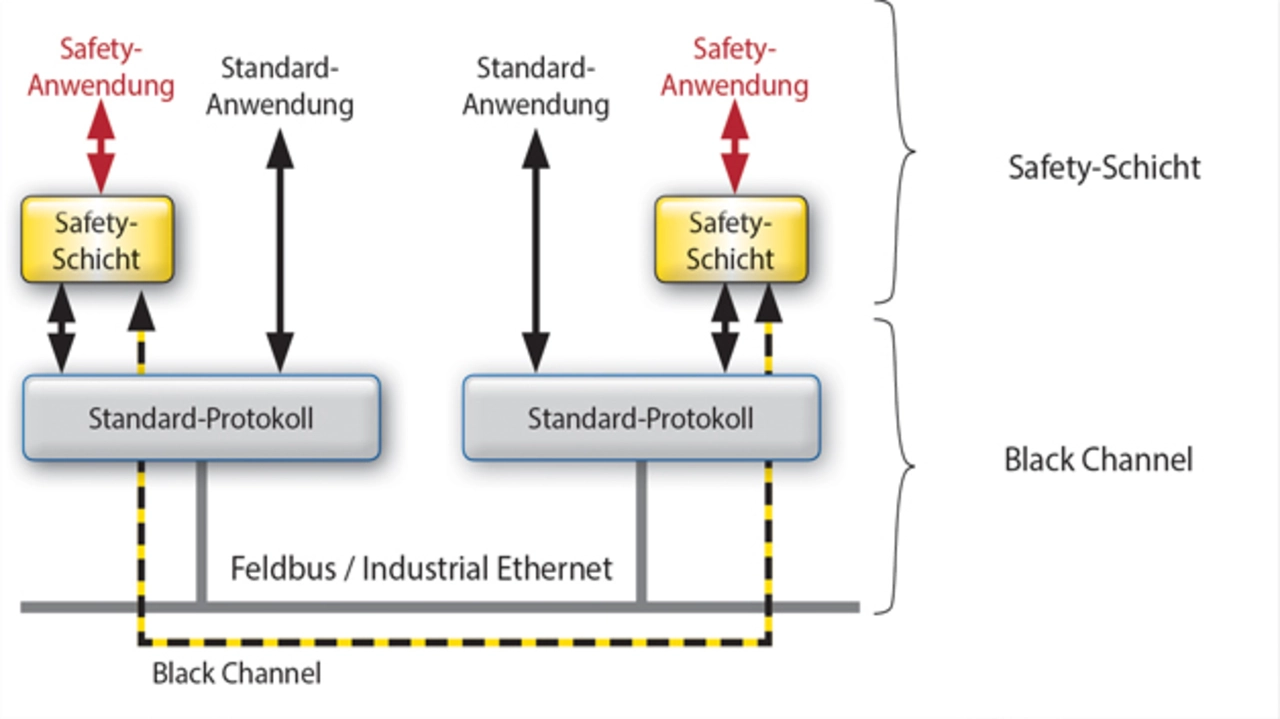

mit dem eigentlichen Übertragungsmedium zu tun hat – die Ebenen 1 bis 7 der Übertragungsprotokolle im ISO-Schichtenmodell, also das Kabel, die Repeater, die Switches und die Standard-Protokollsoftware – wird gemeinsam als »Black Channel« und damit als nicht sicherheitsrelevant betrachtet. Hierfür sind also Standardkomponenten einsetzbar, wie man sie auch benutzen würde, um Echtzeitdaten beispielsweise über Profibus oder DeviceNet zu übertragen. Alle Sicherheitsfunktionen sind hierarchisch über dem Black-Channel im sogenannten Safety-Layer angeordnet und festgeschrieben (Bild 1).

Dieses Prinzip ist mit Zertifizierern wie dem TÜV gemeinsam ausgearbeitet, wissenschaftlich fundiert untersucht und gut abgesichert. Auf diese Weise macht ein zusätzlicher Safety-Layer oberhalb des Black-Channel aus einem Standard-Feldbus oder einer Standard-Industrial-Ethernet-Lösung ein System, mit dem sich zuverlässig Daten für die funktionale Sicherheit übertragen lassen.

Diesen Weg sind alle genannten Safety-Standards gegangen – nur die Protokolle und Mechanismen der einzelnen Systeme im Safety-Layer unterscheiden sich etwas voneinander. Es gibt natürlich Mindestanforderungen für den Black-Channel; so muss eine bestimmte Zuverlässigkeit der Übertragung in dem nicht sicherheitsrelevanten Bereich gegeben sein − massenweise fehlerhafte Telegramme oder Aussetzer über mehrere Sekunden darf es nicht geben. Solch grundlegende Anforderungen erfüllen die modernen Kommunikationssysteme jedoch alle, sie erkennen solche Fehler zuverlässig und melden sie an die darüber liegenden Schichten. Im Safety-Layer sind die relevanten Prüfmechanismen hinterlegt, sodass sich über ein und dasselbe Kabel sowohl Standarddaten als auch sicherheitsrelevante Signale übertragen lassen. Beim Aufbau einer sicherheitsgerichteten Kommunikation muss sich der Entwickler also um zwei Komponenten kümmern: um die Standardkommunikation im Black-Channel und um den Safety-Layer darüber.

Wie geht heute ein Gerätehersteller vor, der ein solches System entwickeln möchte? Bei Standardanschaltungen nur mit Kommunikation und ohne Sicherheitsfunktionen kommen heute vor allem generische Lösungen zum Einsatz. Kaum jemand kommt mehr auf die Idee, beispielsweise einen Profibus-Stack selbst zu programmieren und zu implementieren. Es gibt kommerziell verfügbare Lösungen auf Basis von FPGAs, ASICs, Stacks und auch Module, auf denen die komplette Hard- und Software für eine solche Anschaltung vorhanden ist. Damit reduziert der Hersteller seine Entwicklungsaufwendungen und das Entwicklungsrisiko deutlich, denn es muss nicht jedes Detail, jedes Bit und jede Spezifikation genau bekannt sein – der Entwickler kann sich auf die anwendungsorientierten Aspekte konzentrieren. Kurz: Man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden.

- Safety generisch gelöst

- Prinzip »Black Channel«

- Das Rad immer wieder neu erfinden?

- Zweigeteilte Lösung

- Generischer Ansatz und individuelle Safety-Lösung im Vergleich