Ethernet bis in die Klemme

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

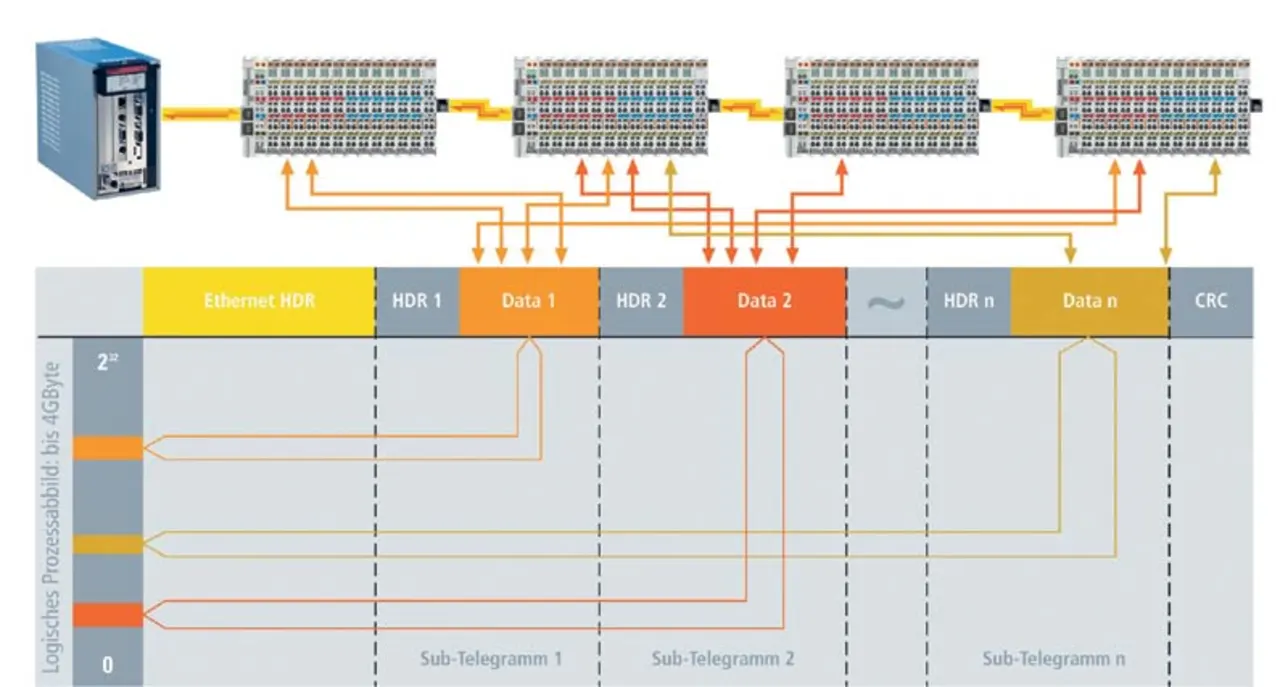

Synchronisierung über verteilte Uhren

Für die Kommunikation mit beispielsweise 100 Servoachsen benötigt EtherCAT nach Angaben von Beckhoff lediglich 100 µs. In dieser Zeit werden alle Achsen mit Sollwerten und Steuerdaten versehen und melden ihre Istposition und ihren Status. Durch das Distributed-Clock-Verfahren, wie es im neuen Standard IEEE 1588 beschrieben ist, lassen sich die Achsen dabei mit einer Abweichung von weniger als einer Mikrosekunde synchronisieren. Da die Kommunikation mit EtherCAT eine logische (und auf Grund Vollduplex Fast Ethernet auch physikalische) Ringstruktur nutzt, kann die "Mutter-Uhr" einen Laufzeit-Versatz zu den "Tochter-Uhren" einfach ermitteln – und umgekehrt. Auf Basis dieses Wertes werden die verteilten Uhren nachgeführt, womit letztlich eine hochgenaue netzwerkweite Zeitbasis zur Verfügung steht.

Hochauflösende verteilte Uhren dienen aber nicht nur der Synchronisierung, sondern können auch exakte Informationen zum lokalen Zeitpunkt der Datenerfassung liefern. Die enorme Bandbreite von Ethernet erlaubt es, zu jedem Datum beispielsweise auch Status-Informationen zu übertragen. So kann beispielsweise nicht nur die Geschwindigkeitsregelung, sondern auch die Stromregelung verteilter Antriebe über das Ethernet-System erfolgen. Konkret wird bei EtherCAT mit dem Messwert die lokale Zeit mit einer Auflösung bis zu 10 ns verknüpft. Damit hängt die Genauigkeit einer Geschwindigkeitsmessung nicht mehr vom Jitter des Kommunikationssystems ab und wird – so Beckhoff – um Größenordnungen besser als die Genauigkeit von Messverfahren, die auf jitterfreier Kommunikation basieren. Da das EtherCAT-Technologieprinzip skalierbar und nicht an die Baudrate von 100 Mbaud gebunden ist, ist auch eine Erweiterung des Konzeptes auf Gbit-Ethernet möglich.

Freie Wahl der Topologie

Auf Grund der Linienstruktur von EtherCAT anstelle Ethernet-Sterntopologie können teure Infrastrukturkomponenten entfallen. Die benötigten Schnittstellen für eine Kombination aus Linie und Abzweigen beziehungsweise Stichleitungen befinden sich auf den Buskopplern. Zusätzliche Switches werden nicht benötigt. Dennoch ist deren Einsatz und damit die Realisierung der klassischen Switch-basierten Ethernet-Sterntopologie möglich. Beliebige Ethernet-Geräte lassen sich innerhalb des EtherCAT-Stranges via Hub-Klemme anschließen. Geräte mit Feldbus-Anschluss werden über entsprechende Feldbus-Master-Klemmen integriert.

Viele Applikationen erfordern eine Änderung der E/A-Konfiguration während des Betriebes. Beispiele sind Bearbeitungszentren mit wechselnden Werkzeugsystemen oder Transfer-Einrichtungen mit flexiblen Werkstückträgern. Die Hot-Connect-Funktion von EtherCAT erlaubt es, Teile des Netzwerkes "on the fly" an- und abzukoppeln beziehungsweise umzukonfigurieren. Auf Grund der Fast-Ethernet-Physik ist eine Leitungslänge von 100 m zwischen zwei Teilnehmern erlaubt, die E-Bus-Leitung ist für Abstände bis 10 m vorgesehen. Theoretisch sind bis zu 65 535 Teilnehmer anschließbar.

Nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten soll das EtherCAT-Master-Protokoll offengelegt werden. Damit lässt sich EtherCAT grundsätzlich auf jedem Ethernet-Controller und mit jedem Betriebssystem implementieren. Die Protokollvariante EtherCAT UDP ist für Socket-Interface-Implementierungen gedacht und kann auf jeden UDP/IP-Protokollstack aufgesetzt werden. Performance-Einbußen treten dabei laut Beckhoff in der Peripherie nicht auf, allerdings hängt die Verarbeitung der Daten im Master und damit auch die Zykluszeit dann von der Master-Implementierung ab.

Von Beckhoff selbst sind neben diversen analogen und digitalen EtherCAT-E/A-Klemmen unter anderem folgende Produkte angekündigt:

- EtherCAT-Koppler je für Ethernet- und Standard-Busklemmen

- serielle Schnittstellen (RS 232C und RS 422/RS 485)

- 1-Port Ethernet Hub-Klemme

- 4-Port Ethernet-Switch-Klemme

- Koppler-Box f ür IP 67 Bereich

- Servoverstärker mit EtherCAT-Interface

- PCI-Netzwerkkarten mit bis zu vier Ethernet-Kanälen

- Absolut-Encoder mit EtherCAT-Interface

| ZEITSYNCHRONISATION FÜR ETHERNET/IP UND DEVICENET |

Die Devicenet-Hersteller-Organisation ODVA plant eine Ergänzung des Common Industrial Protocol (CIP) durch Zeitsynchronisierungsdienste gemäß dem Standard IEEE 1588. Diese Dienste, genannt CANsync, zielen unter anderem auf die Aufzeichnung von Ereignisfolgen, auf die dezentrale Achssteuerung und auf verteilte Applikationen mit hohen Echtzeit-Anforderungen. Laut ersten Testergebnissen mit einem 100-Mbyte/s-Switch erlaubt CANsync eine präzise Zeitsynchronisierung von Automatisierungskomponenten in einem Ethernet/ IP-Netzwerk in weniger als 500 ns. Zunächst wird sich die Special Interest Group (SIG) für CIP-Systemarchitekturen innerhalb der ODVA auf folgende Aufgaben konzentrieren:

Die Erweiterung der CIP-Spezifikation soll nach Angaben der ODVA im Laufe des Jahres abgeschlossen werden. Erste Produkte sind für das erste Quartal 2005 angekündigt. Nähere Informationen: www.odva.org |

- Ethernet bis in die Klemme

- Synchronisierung über verteilte Uhren