Mehr Energie übers Hochspannungsnetz

ASTROSE: Drahtloses Sensornetz überwacht Freileitungen

Im Rahmen des Programms ASTROSE hat die Fraunhofergesellschaften ENAS und IZM mit ihren Partnern aus der Industrie und der TU Chemnitz ein drahtloses Sensornetzwerk für Smart Grids entwickelt, das dazu beitragen kann, die Übertragungskapazitäten von Hoch- und Höchstspannungsleitungen zu erhöhen.

ASTROSE steht für »Autarkes Sensornetzwerk zum Monitoring in der Energietechnik«. Es bietet den Netzbetreibern die Möglichkeit, ihre Freileitungsnetze über Sensoren zu überwachen und dadurch die Leistungsfähigkeit der Netze zu erhöhen. Die ermittelten Daten erlauben es ihnen beispielsweise, Reserven zu nutzen, die sich aus der Differenz des aufgrund der Wetterbedingungen angenommenen und dem tatsächlichen Zustand der Leitungen ergeben. So können Netzkapazitäten kurzfristig erhöht werden.

Die Basis des Überwachungsnetzes bilden energieautarke Sensoren, die den aktuellen Stromfluss, die Seiltemperatur, den Durchhang und die Windbewegung von Hoch- und Höchstspannungsleitern ermitteln und über Funk an eine Zentrale weiterleiten. Das ASTROSE-System ist so ausgelegt, dass es mit zusätzlichen Sensoren künftig auch weitere Werte ermitteln kann. Dazu zählen Außentemperatur, Feuchte, Sonneneinstrahlung und UV-Strahlung. Ausgelegt ist das drahtlose Sensornetz für den Einsatz in Wechselstromübertragungsleitungen von 110 kV, 220 kV und 380 kV.

Die Sensorknoten sitzen in einem Abstand von bis zu 500 m direkt auf den Leitungsseilen der Übertragungstrasse, meist in unmittelbarer Nähe zu einem Mast. Das jeweils vorausgehende Modul gibt seine Daten an das nächste und das übernächsten Modul weiter. Die Reichweite der Funkeinheiten beträgt mehr als 1 km, wodurch Daten der Sensoren entlang der Hochspanungsleitung über die Modulkette bis zur Basisstation im Umspannwerk weiter geleitet werden, auch wenn einzelne Module ausgefallen sein sollten. Die Basisstationen wandeln die Daten dann in ein energieversorgerspezifisches Protokoll um und geben sie an die Leitwarten weiter. Bis zu 100 Sensormodule können hintereinander geschaltet werden, die dann eine Strecke von bis zu 50 km abdecken.

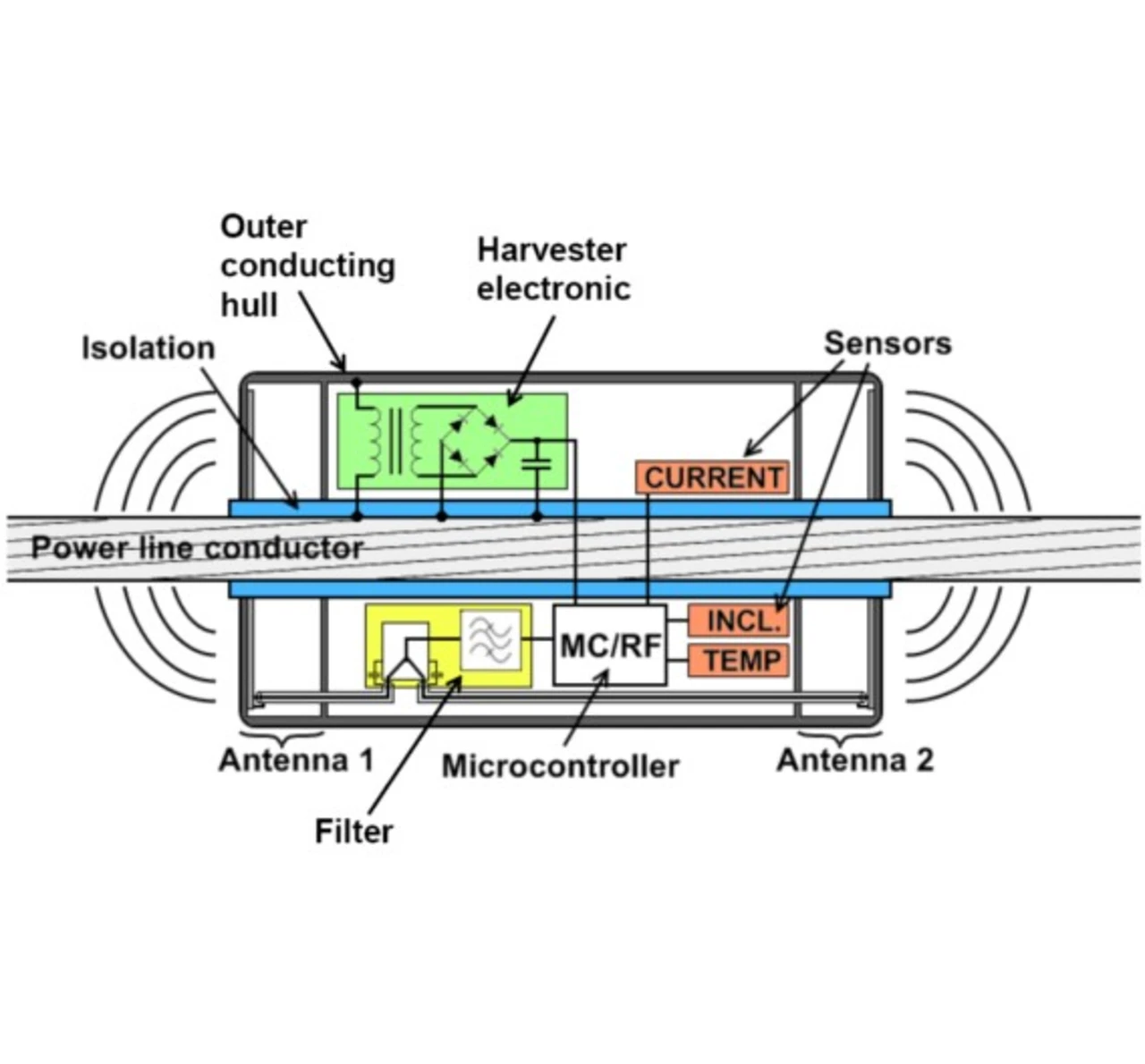

Die Sensorknoten selber sind 150 mm lang und haben einen Durchmesser von 100 mm. Um die Energie aus den elektrischen Feldern um die Leiter ernten zu können, sind die Module aufgebaut wie ein Kondensator: Die Außenhülle des Knotens ist metallisiert, die innere Hülle um das Seil ebenfalls, beide bilden also die Kondensatorplatten. Die Potenzialdifferenz des elektrostatischen Randfelds des Leiters über die Strecke von nur rund 50 mm nutzt der Harvester, um die Energie zu generieren, die erforderlich ist, um die Sensoren, den Controller und das Funkmodul zu betreiben. An einem Prototypen konnte schon gezeigt werden, dass die Harvester die benötigte Energie für die Funkkommunikation von 5 mW zur Verfügung stellen können. Sobald die erforderliche Energieversorgung erreicht ist, schalten sich die Sensoren selbständig ein und bauen die Funkverbindung auf. Sie geben die Daten dann alle 15 Minuten weiter.

Die Funkübertragung geschieht über ein proprietäres Protokoll auf einer Frequenz von 2,4 GHz. »Wir haben uns für ein proprietäres Übertragungsprotokoll entschieden, weil die Datenübertragung per Funk den größten Anteil am Energieverbrauch der Sensorknoten ausmacht. So konnten die Datenmenge und der Energieverbrauch minimiert werden und es entstehen Reserven für eine sichere Funktion«, sagt Dr. Steffen Kurth, Gruppenleiter Messtechnik Fraunhofer Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS.

Die Steuerungssoftware ist so ausgelegt, dass die Überwachung in verschiedenen Betriebszuständen – Freischaltung, Lastbetreib und Anfahrbetrieb – funktioniert.

Kurze Spannungsunterbrechungen oder Freischaltungen von weniger als 20 min Dauer kann ein eingebauter, wartungsfreier Energiespeicher überbrücken. Die erneute Selbstinitialisierung des Sensornetzes ist danach nicht erforderlich.

Durch einen Feldversuch im Sommer 2012 wollen die Mitarbeiter in der Realität überprüfen, ob die bisher durchgeführten Modellrechnungen stimmen. Die Entwickler betreten damit Neuland.

Alternativ zu dem hier vorgestellten Sensorsystem wäre es möglich, die Leiterseilseile mit Lichtwellenleitern auszustatten, über die dann Temperatur und Dehnung gemessen werden können. Das funktioniert aber nur für Übertragungsstrecken, die neu gebaut werden, existierende Strecken lassen sich damit nicht nachrüsten.

Das ASTROSE-Projekt fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zum ATROSE-Team gehören das Fraunhofer EANS in Chemnitz, das Fraunhofer IZM in Berlin, MITNETZ-Strom (früher envia Verteilnetz), Amprion, Elmos Semiconductor AG, Microelectronic Packaging Dresden, K+L Elektrotechnik, unilab und die Technische Universität Chemnitz.