Fraunhofer ISE

Elektrofahrzeuge effizient und induktiv laden

Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg haben ein induktives Ladesystem für Elektrofahrzeuge entwickelt. Die ersten Prototypen erzielen einen Wirkungsgrad von 97,4 Prozent bei einem Spulenabstand von 13 cm.

Die Energieübertragung an die Fahrzeugbatterie erfolgt dabei kontaktlos über ein Magnetfeld zwischen zwei Spulen. Eine Spule ist in der Straße oder dem Parkplatz fest installiert, die zweite, mobile Spule befindet sich im Fahrzeugboden.

Alle für die Energieübertragung notwendigen Wandler, das Spulensystem sowie die Regelungstechnik haben die Wissenschaftler im Rahmen des Fraunhofer-Verbundprojekts »Gemeinschaftlich-e-Mobilität: Fahrzeuge, Daten und Infrastruktur (GeMo)« am Fraunhofer ISE entwickelt und aufgebaut. Bei allen Arbeiten stand die Optimierung der gesamten Wirkungskette des induktiven Ladevorganges im Mittelpunkt.

Jobangebote+ passend zum Thema

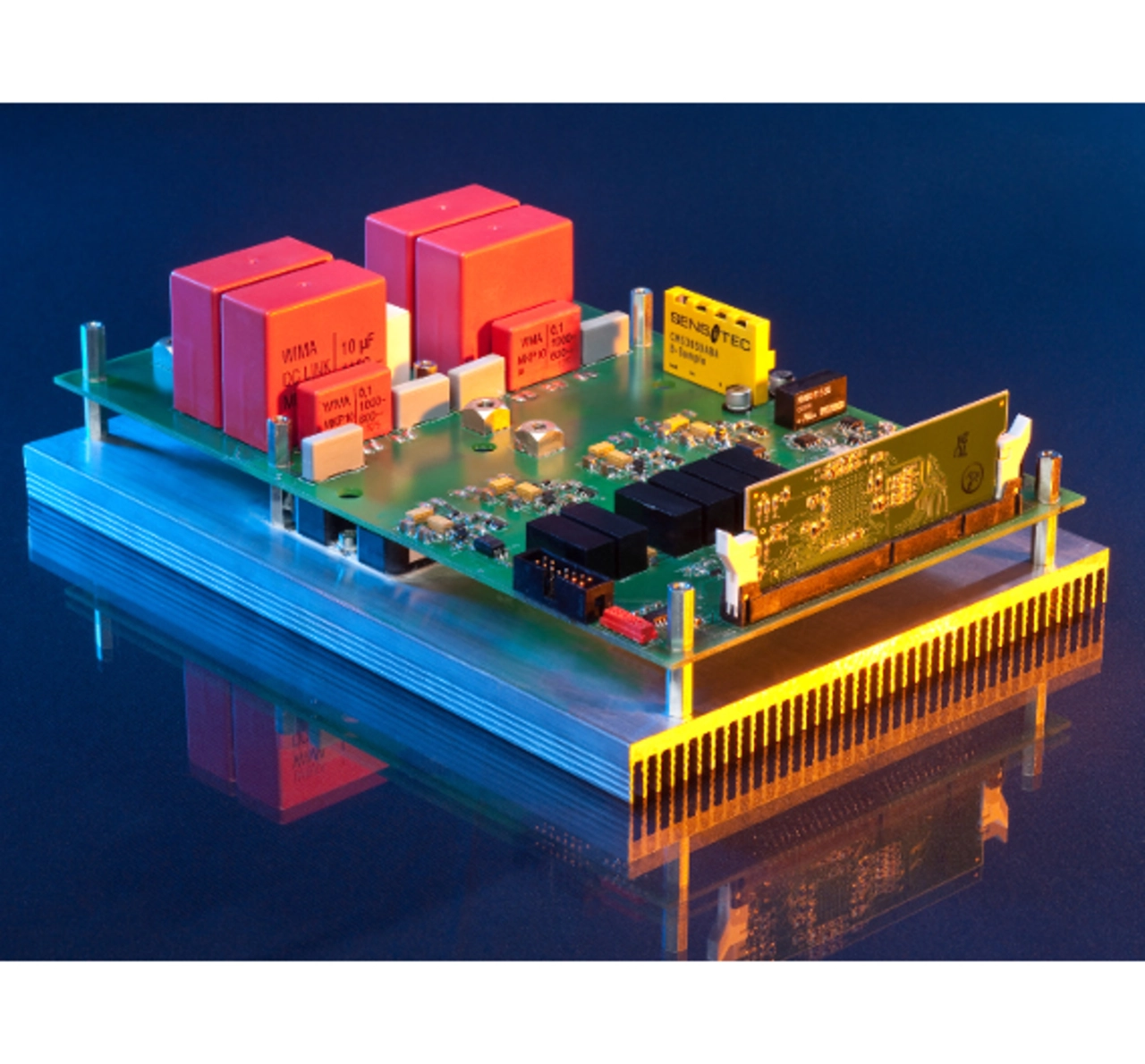

Ein resonanter, leistungselektronischer Wandler erzeugt mit Hilfe des Resonanzkreises und der stationären Spule ein hochfrequentes Magnetfeld, das die Leistung an die mobile Spule im Elektrofahrzeug überträgt. Ein weiterer Wandler formt den Spulenstrom wieder in Gleichstrom um und lädt damit die Batterie. Neue Halbleiterbauelemente aus Siliziumkarbid (SiC) steigern die Effizienz der Wandler im gesamten Ladesystem. Die geringen Schaltverluste der SiC-Transistoren erlauben eine Taktfrequenz von 100 kHz. Dadurch wird der mechanische Aufbau kompakter und leichter als bei konventionellen Geräten. Optimierte Spulen und Resonanzkreise reduzieren die Verluste zusätzlich. Kondensatoren auf beiden Seiten kompensieren die Blindleistung der Spulen und ihres Streufeldes.

Außerdem entwickelten die Freiburger Forscher einen bidirektionalen Wechselrichter zur Anbindung des stationären Teilsystems an das Netz sowie einen bidirektionalen Wandler zur Anbindung des mobilen Teilsystems an die Batterie. Damit kann das Ladesystem sowohl Strom aus dem Netz ins Fahrzeug übertragen, als auch Strom aus der Fahrzeugbatterie ins Netz zurückspeisen. Für das so entstehende Gesamtsystem geben die Forscher einen Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent an. Die maximal übertragbare Leistung bei den Prototypen liegt bei 22 kW. Eine übliche Elektrofahrzeugbatterie lässt sich damit in weniger als einer Stunde auf 80 Prozent ihrer Nennkapazität laden.