Und Aus!

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Am Wendepunkt

Dieser Übergang erzeugt eine positive Rückkopplung, da Q4 nun Strom von der Sekundärwicklung von T1 »stiehlt« und damit Pin 4 von T1 negativ zieht. Dadurch schaltet sich Q3 aus, sodass der Magnetisierungsstrom in T1 eine hohe Spannung am Drain von Q3 bewirkt. Damit wird Q4 erst richtig durchgeschaltet und das Drain desselben auf Masse gezogen.

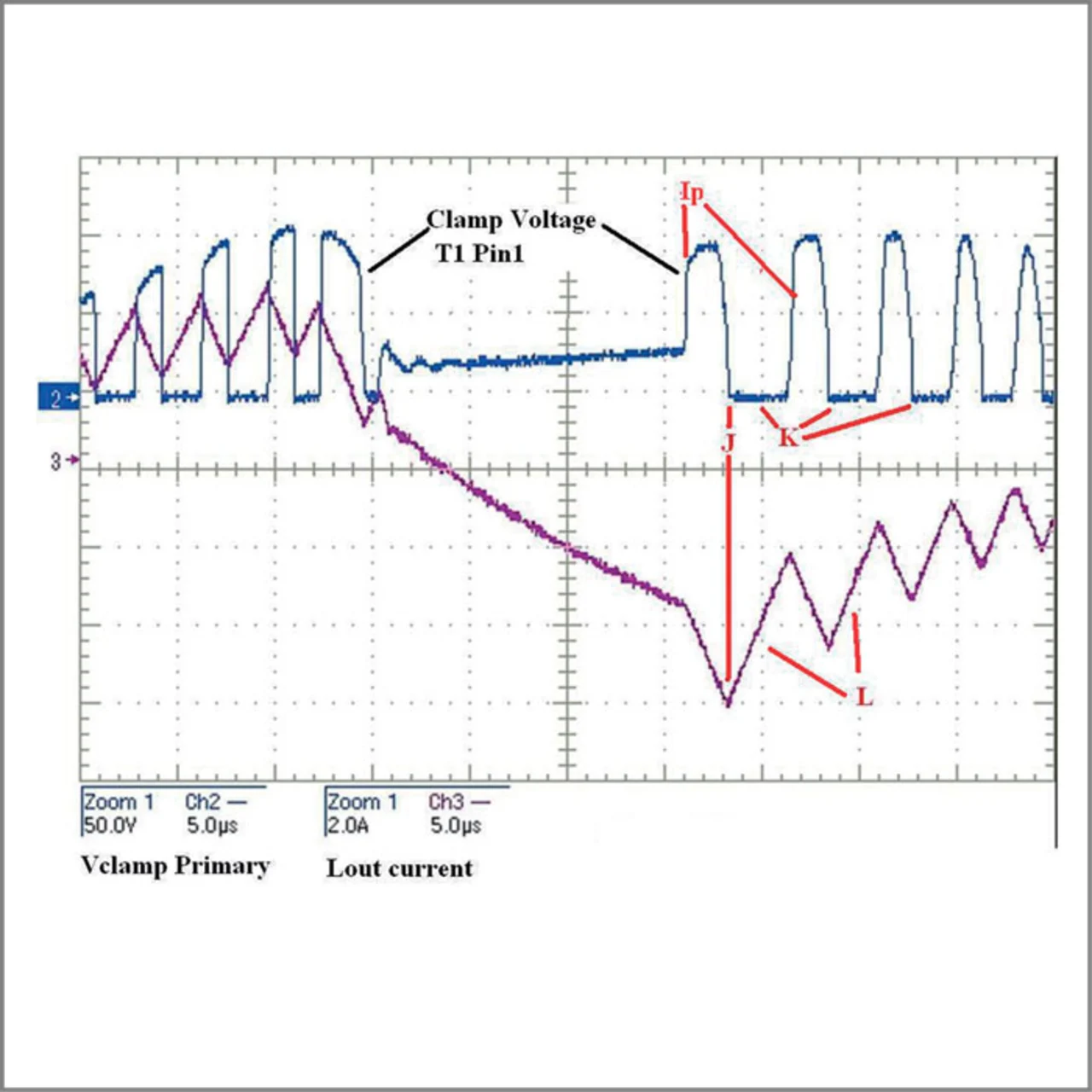

Damit steigt die negative Spannung über die Spule LOUT noch weiter an und zieht den Strom durch LOUT weiter in die negative Richtung. Dies ist sehr schön an dem Knick des Stroms Richtung höheres di/dt ab Punkt G zu sehen. Im weiteren Verlauf sinkt der Strom durch die Sekundärwicklung von T1 auf Null, da der Schalter Q3 den Strom durch den Trafo sperrt. Die induzierte Spannung in der Sekundärwicklung von T1, die in Bild 3a an den Punkten »Is« zu sehen ist, wird auf die Primärseite des Trafos transformiert, wo sie Resonanzströme in parasitären Elementen, wie der Kapazität zwischen den Wicklungen des Trafos oder in CDS (Drain-Source-Kapazität der Schalter Q1 und Q2), induziert. Daraus resultiert dann eine Schwingung auf der Primärseite von T1, die an den Punkten »Ip« in Bild 4 zu sehen ist.

Die Spannung auf der Primärseite des Trafos T1 schwingt nach oben und beginnt dann zu fallen, womit sie die Schalter Q3 und Q4 zum Umschalten zwingt (Punkt J). Im Punkt K begrenzt die parasitäre Diode von Q2 die Spannung am Drain von Q4. Die Restspannung an VIN wird auf die Sekundärseite gespiegelt, der Strom wird zur Primärseite zurücktransformiert und in die Spannungsquelle gepumpt. In den Bereichen L reduziert sich der Strom durch LOUT, da die Spannung dort umgedreht anliegt und somit Pin 1 von LOUT positiver wird als die Ausgangsspannung. Kurz danach verursacht die Resonanz ein erneutes Umdrehen der Spannung, worauf Q4 wieder leitend wird und Q3 sperrt.

Dies erzeugt eine positive Spannung am Drain von Q2, und ist genügend Energie vorhanden, wird die Spannung am Drain von Q1 positiv, sodass ein Strom über die Substratdiode von Q1 nach Masse fließt. Steht genug transformierte Energie von der Sekundärseite zur Verfügung, kann die Spannung an Cclamp auf einen Wert steigen, der den Schalter Q1 zerstört oder zumindest dessen Lebensdauer verkürzt.

Dieses Hin- und Herschalten der Schalter auf der Sekundärseite wiederholt sich so lange, bis die meiste Energie durch Verlust verbraucht ist. Die Höhe der Oszillationen schwächt sich exponentiell ab, bis eine kritische Energiemenge unterschritten ist und jegliche Aktivität der Schalter endgültig unterbunden wird (siehe Bild 1).

Warum ist dieses Verhalten nun von Bedeutung? Dafür gibt es zwei Gründe:

- Der Schaltungsentwickler muss dieses Problem kennen und verstehen, da es unerwartetes Rauschen erzeugt und außerdem Spannungen in den verschiedensten Bauteilen induziert. Dies kann einen Durchbruch der Gates der FETs verursachen, oder die maximale Energie für eine Stoßentladung zwischen Drain und Source der FETs wird überschritten und diese somit zerstört. Beides kann sowohl primär- als auch sekundärseitig auftreten.

- Energie, die in den Ausgangskondensatoren gespeichert ist, wird entweder in den FETs oder durch einen Transfer auf die Primärseite verbraucht – vermutlich am ehesten durch eine Kombination beider Pfade.

Dieses Problem macht es auch unmöglich, solche Wandler parallel zu schalten, um die Last aufzuteilen. Wenn in solch einer Konfiguration zur Isolation keine Diode dazwischengeschaltet ist und einer der Wandler schaltet sich durch irgendein Ereignis ab, oszillieren die Schalter auf der Sekundärseite dieses Wandlers so lange, bis sich der Wandler selbst zerstört. (mc)

Autoren

John Bottrill, ist Senior Applications Engineer bei Texas Instruments

Brigitte Hauke ist FAE für Powermanagement-Produkte bei Texas Instruments

- Und Aus!

- Am Wendepunkt