Stromsparschaltung für Raspberry Pi & Co

Der Low/No-Power-Schalter

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Einfachste autarke Spannungsversorgung

Der Impuls von der RTC (FOUT, ganz links im Bild 7) gelangt auf einen PMOS-Transistor (T1), der das bistabile Relais (Coil1) einschaltet sowie über T2 den Timer triggert. Dieser hat seine Versorgungsspannung kurz zuvor mithilfe von T3 erhalten. Der Timer-Ausgang schaltet daraufhin den NMOS-Transistor T5 und sperrt den PMOS-Transistor T6, und zwar für die Zeit, die sich aus der selektierten RC-Kombination ergibt. Um mehrere Einschaltzeiten festlegen zu können, empfiehlt sich hier ein Dreh- oder auch DIP-Schalter für die Auswahl der RC-Kombination. Gleichzeitig bleibt der NMOS-Transistor T4 aktiv, der T3 für das Ein- und Ausschalten der Versorgungsspannung, steuert. Ist die Einschaltzeit erreicht, sperren T5 und T4 und T6 schaltet das Relais aus (Coil2). Die beiden Relaisspulen des bistabilen Relais werden dabei nur kurzzeitig per Impuls aktiviert, sodass der Ruhestrom der Schaltung allein von den Leckströmen der Transistoren abhängig ist, die im pA-Bereich liegen.

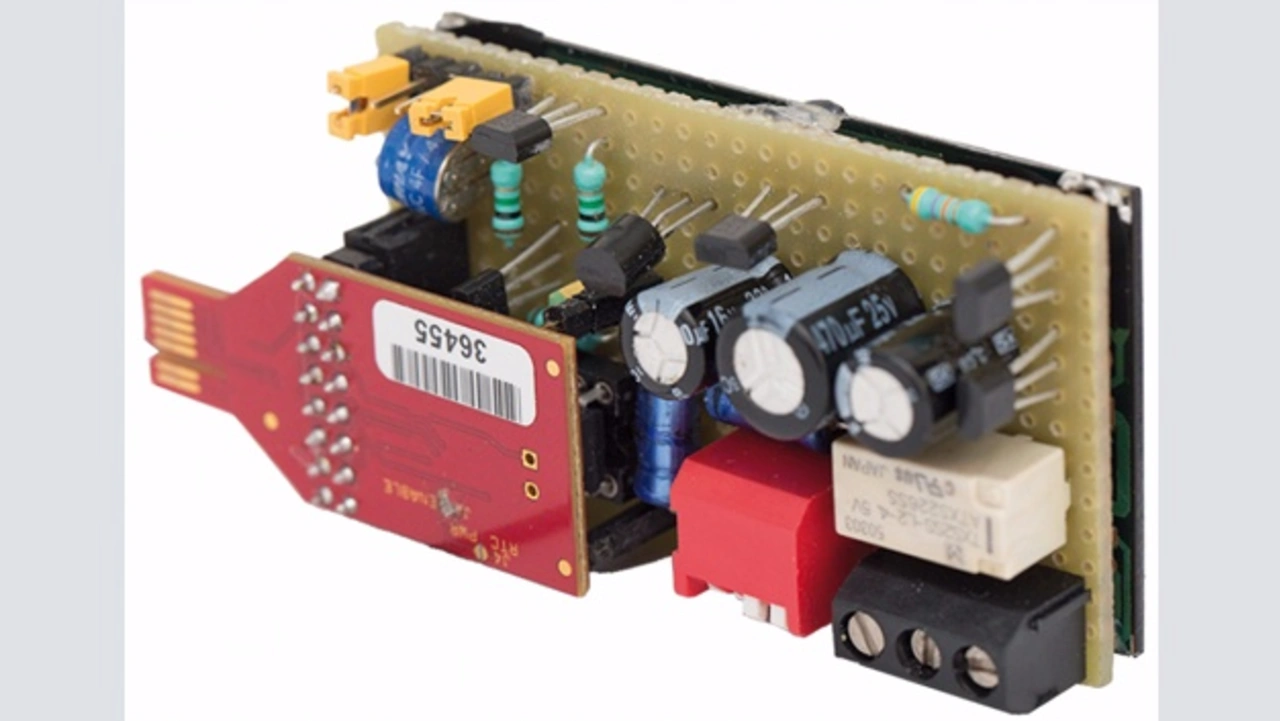

Die Schaltung benötigt eine eigene Spannungsversorgung. Selbst wenn man mit einem Cymbet-Chip (RTC + Akku) arbeiten würde, kann dieser Akku lediglich 50 µAh aufnehmen, was eben nur für die Echtzeituhr, aber keine weiteren Bauelemente ausreicht, schon gar nicht für das Relais, auch wenn der Schaltimpuls maximal nur 5 ms dauert. Deshalb spielt es für die Spannungsversorgung auch keine Rolle, ob ein Cymbet-Chip vorhanden ist oder nicht. Die Spannungsversorgung ist ohne Ladeelektronik, sondern lediglich mit einer Solarzelle als Quelle und einem Supercap (Goldcap) als Speicher aufgebaut, wobei die beiden Komponenten möglichst optimal miteinander harmonieren müssen. Zusätzlich wird eine Diode mit der Solarzelle in Reihe geschaltet, um somit Rückströme zu verhindern. Bild 8 ist ein Foto des komplett aufgebauten Low-Power-Schalters.

Grundsätzlich ist beim Laden von Kondensatoren zu beachten, dass sie zunächst einen kleinen Innenwiderstand aufweisen. Bei Tiefentladung des Kondensators fließt deshalb ein relativ hoher Strom. Bauteilbedingt ist der Stromfluss aus einer Solarzelle jedoch begrenzt. Der Innenwiderstand steigt mit zunehmender Ladung. Deswegen nimmt der Stromfluss aus der Solarzelle ab und den Kondensator kann ab einer gewissen Spannung nicht weiter laden. Dies ist bei der Auswahl einer geeigneten Solarzelle zu berücksichtigen.

Der verwendete Supercap der Firma Vishay weist eine Kapazität von 4 F bei 4,2 V auf. Die sich daraus ergebende maximale Ladung (Q = C · U) beträgt 16,8 As oder 4,6 mAh (16,8/3600 · 1000). Für Kunstlichtumgebungen eignen sich amorphe und monokristalline Solarzellen am besten. Diese sollten hier über eine möglichst hohe Leerlaufspannung verfügen, wie der Typ »SCC3766«, sodass sich möglichst die maximale Ladungsmenge im Kondensator speichern lässt. Die Solarzelle ist auf der Verdrahtungsseite der Platine (Bild 8, hinten) montiert, und der blaue Goldcap ist links oben bei den Jumpern zu erkennen. Bei vollem Akku lässt sich die komplette Schaltung fast 30 Tage lang betreiben, wenn sie täglich für zehn Minuten eingeschaltet wird, oder aber auch nur etwa einen Tag, wenn sie in jeder Minute für 10 s aktiviert wird. Je nach Einsatzszenario lässt sich die gewünschte Betriebszeit über die RC-Kombination des Timers so festlegen, dass die Solarzelle auch bei mäßigen Lichtverhältnissen ausreichend Energie für einen kontinuierlichen Betrieb mit dem Goldcap liefern kann.

- Der Low/No-Power-Schalter

- Echtzeituhr optimieren

- Einfach mal abschalten

- Einfachste autarke Spannungsversorgung