Stromsparschaltung für Raspberry Pi & Co

Der Low/No-Power-Schalter

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Einfach mal abschalten

Nach der Programmierung wird die RTC vom USB des PCs abgezogen, läuft autark mithilfe des separaten Energiespeichers weiter und löst zu den programmierten Zeiten einen Impuls aus oder schaltet einen Ausgang, der letztlich das Gerät aktiviert.

Bei Neuentwicklungen lassen sich die Ausgangssignale der Echtzeituhr mit dem zu nutzenden Mikrocontroller so verschalten, dass er beim Eintreffen eines Interrupts von der Echtzeituhr in einen Sleep-Modus schaltet oder aus diesem aufwacht. Einige RTC-Typen (z. B. Abracon AB18x5) verfügen außerdem über einen internen Schalttransistor (PSW-Signal, Bild 2), mit dem sich (gegebenenfalls durch einen anderen Transistor) die Spannungsversorgung eines Mikrocontrollers abschalten lässt. Gemeinsam ist aktuellen Echtzeituhren jedoch, dass sie zur programmierten Zeit einen Impuls (z. B. über FOUT) ausgeben.

Kann oder will man in eine bestehende Schaltung oder in ein Gerät nicht eingreifen, lässt sich aus dem Impuls ein Pegel generieren, der für eine bestimmte Zeit − für die Zeit, in der die vorhandene Schaltung arbeiten soll − aktiv bleiben muss. Hierfür ist zunächst ein Flip-Flop geeignet, dem ein Schalttransistor oder besser noch ein Relais nachzuschalten ist, damit das Gerät von der RTC-Schaltung galvanisch getrennt ist.

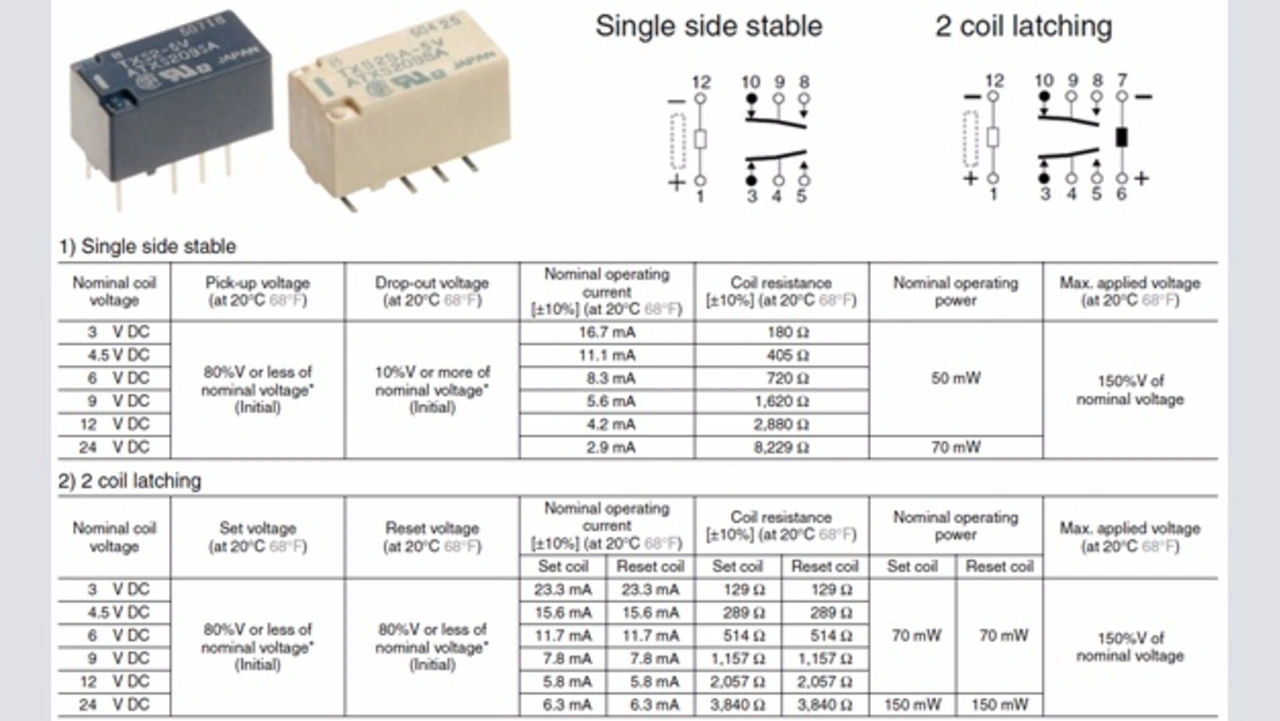

Es geht jedoch noch einfacher, und zwar allein mit einem bistabilen Relais, das prinzipbedingt zum Umschalten und Halten keinen konstanten Pegel, sondern lediglich einen Impuls (typ. 5 ms) zum Schalten von einer in die andere Position benötigt. Bekannte Typen sind die »TX-S«-Relais (15 mm x 7,4 mm x 8,2 mm) von Panasonic, die an 3 V kurzzeitig 16,7 mA ziehen. Wie in Bild 5 zu erkennen ist, gibt es diese Relais in zwei unterschiedlichen Ausführungen: als Single-Side oder 2-Coil, wobei hier 2-Coil am besten geeignet ist. Wichtig für die Auswahl ist, dass das Relais möglichst genau zu der zur Verfügung stehenden Betriebsspannung passt, weil andernfalls die Verlustleitung unnötig hoch ausfällt. Die Nennleistung des Relais (Nominal Power Rating, Bild 5) ändert sich durch eine niedrigere Spannung nicht, weil sich der Strom dann entsprechend erhöht.

Einfach mal abschalten

Damit das Gerät − das Relais − sich wieder abschaltet, ist ein zweiter Impuls nötig, der das Abschalten initiiert. Obwohl Echtzeituhren meist mehrere Ausgänge haben, lassen sich diese jedoch nicht unabhängig voneinander nutzen. Deshalb steht kein zweites Zeitsignal fürs Abschalten zur Verfügung, es ist separat zu erzeugen.

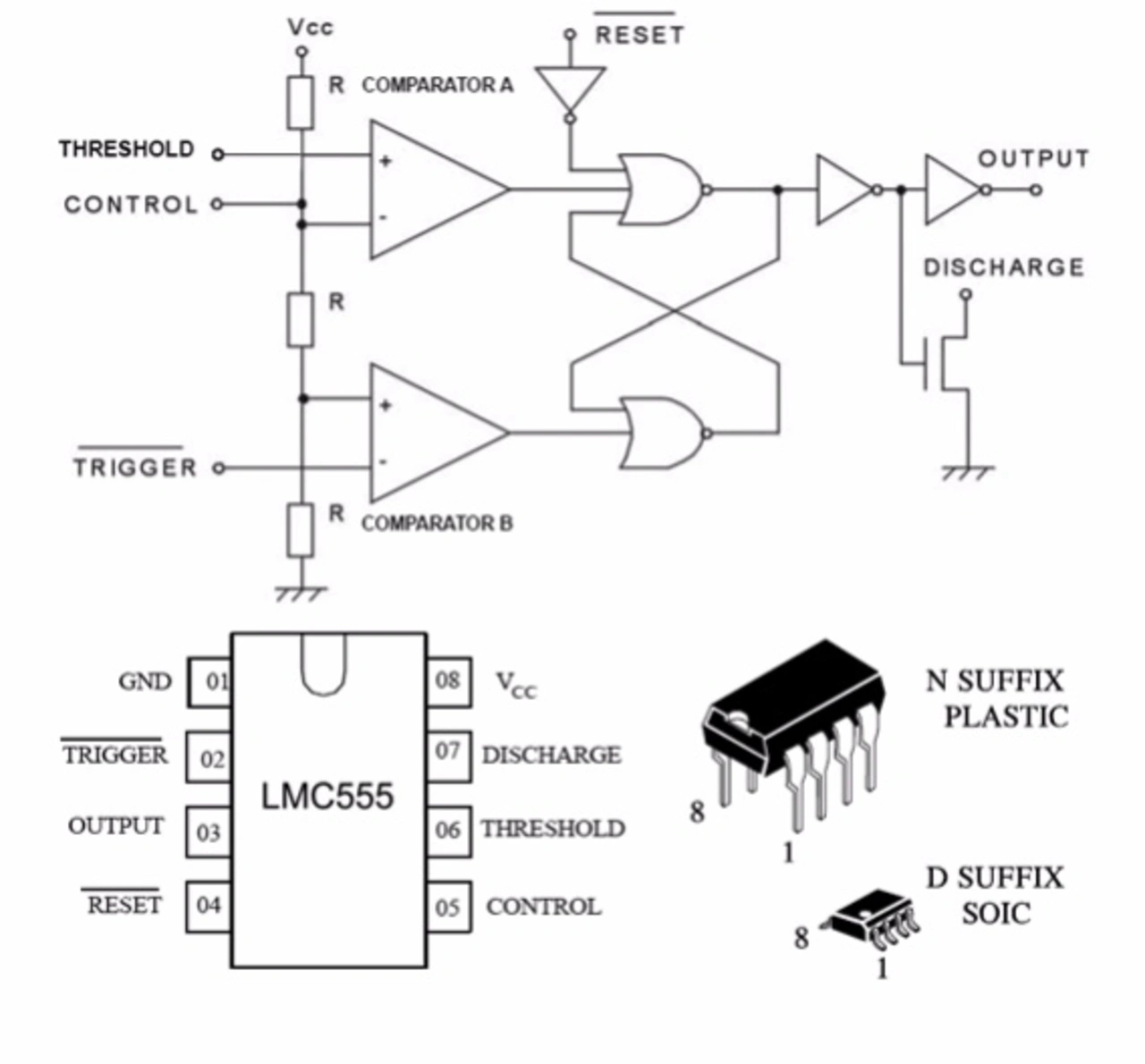

Beim zeitgesteuerten Schalten fällt Routiniers der klassische Timer NE555 ein. Als Monoflop (Multivibrator) geschaltet, kann er durch einen Impuls eingeschaltet werden, und nach einer über ein RC-Glied eingestellten Zeit generiert er einen Pegelwechsel am Ausgang. Dieser Chip wurde in den 1970-er Jahren entwickelt und gilt als die weltweit meistverkaufte integrierte Schaltung. Mittlerweile wird er von zahlreichen Firmen in verschiedenen Prozesstechniken und mit abweichenden Bezeichnungen gefertigt, geblieben ist aber stets die Zahl 555.

Für die Schaltung empfiehlt sich eine Version in stromsparender CMOS-Technik mit der Bezeichnung ICM7555 von NXP oder LMC555 von Texas Instruments (Bild 6). Der Versorgungsspannungsbereich erstreckt sich von 1,5 V bis 15 V. Der Ausgang kann bei einer Betriebsspannung von 5 V einen Strom von 2 mA (Source) liefern. Der Chip wird im klassischen 8-poligen DIP-Gehäuse sowie auch in SMD-Versionen angeboten (SOIC, DGK oder auch BGA).

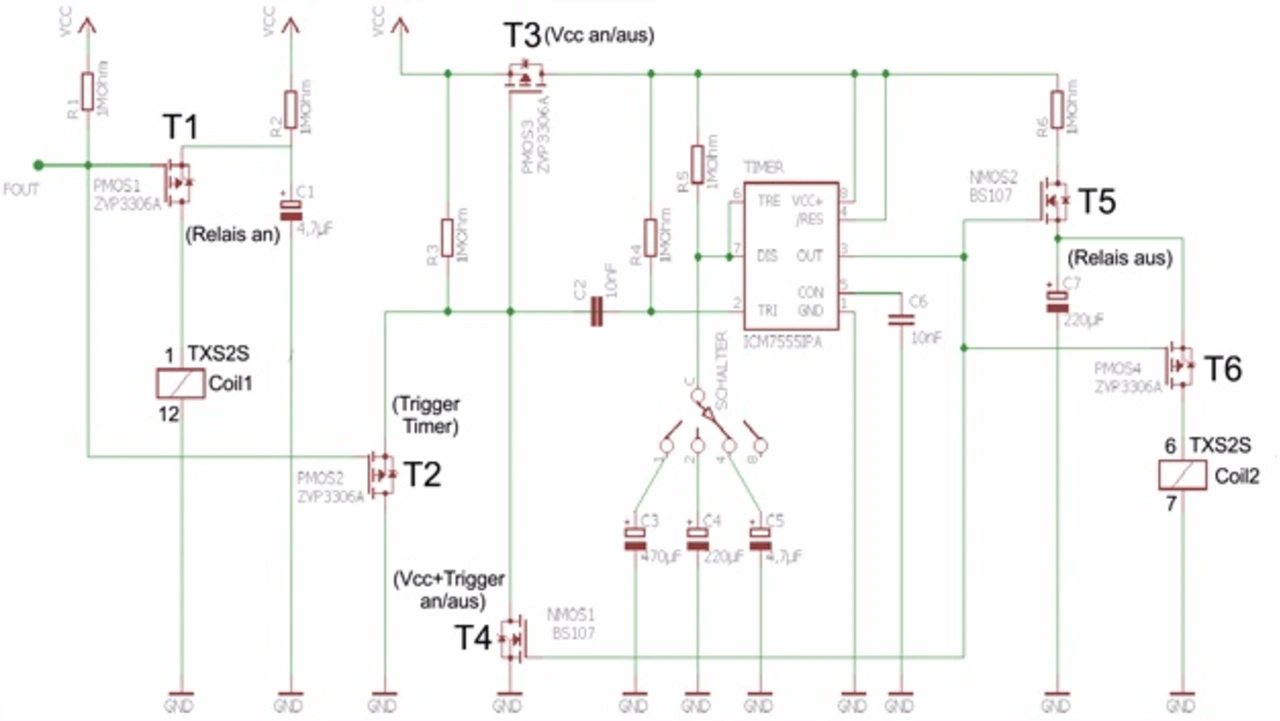

Der von der Echtzeituhr eintreffende High-Impuls startet den 555-Timer über den Triggereingang (Pin 2 in Bild 7), woraufhin der Ausgang (Pin 3) von Low- auf High-Pegel wechselt. Dieser High-Pegel bleibt so lange erhalten, bis sich der Kondensator (C3 bis C5) über Discharge (Pin 7) wieder entladen hat, wobei die Schwelle (Threshold) mitgeführt wird. Wäre der Threshold-Anschluss offen, was einem High entspricht, würde der Eingangsimpuls quasi nur invertiert auf den Ausgang durchgeleitet. Wäre er konstant auf Low, bliebe der Ausgang auf High-Potenzial. Dieser Kondensator bildet mit dem Widerstand (R5) eine Zeitkonstante, sodass sich über eine entsprechende Variation (τ = R · C) dieser beiden Komponenten Zeiten von Millisekunden bis hin zu Stunden realisieren lassen. Das bedeutet: Nach dem Eintreffen eines High-Impulses über den Triggereingang bleibt der Ausgang für diese Zeit auf High-Potenzial. Mit der Beschaltung von 100 kΩ und 50 µF sind dies etwa 5 s, mit R = 1 MΩ und C = 50 µF sind es ungefähr 50 s usw.

Der Timer hat einen Minimalbedarf von rd. 30 µA, was um den Faktor 1000 geringer ist als bei einem Raspberry Pi im Standby/Halt-Modus (30 mA). Gleichwohl ist eine weitere Reduzierung möglich, indem man den Timer selbst von der Versorgungsspannung abschaltet, wenn er nicht gebraucht wird. Dies ist immer dann der Fall, wenn die RTC (noch) keinen Schaltimpuls generiert hat. Mithilfe von Transistoren lässt sich hierfür eine stromeinsparende »Trickverknüpfungsschaltung« realisieren, wobei nur MOSFETs als Transistoren in Frage kommen, die über einen möglichst kleinen Drain-Source-Leckstrom verfügen. In der Schaltung (Bild 7) wird als NMOS-Typ der BS107 und als PMOS-Typ der ZVP3306 von Diodes verwendet.

- Der Low/No-Power-Schalter

- Echtzeituhr optimieren

- Einfach mal abschalten

- Einfachste autarke Spannungsversorgung