Agilent

Entladestromanalyse hilft bei der Optimierung der Akkulaufzeit

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Entladestromanalyse hilft bei der Optimierung der Akkulaufzeit

Überlegungen zum Stromwandler und zum AD-Wandler

Die sich schnell ändernden Ströme vom Akku zum Mobiltelefon stellen den Entwickler vor zwei Herausforderungen: Messbereich und Geschwindigkeit. Die Ströme können sich im Verhältnis 1:1.000 oder gar 1:1.000.000 ändern. Die maximale Stromaufnahme liegt in der Größenordnung von 1 bis 3 Ampere, in tiefen Schlafmodi beträgt die Stromaufnahme aber vielleicht nur noch einige 10 Mikroampere. Es ist nicht ganz einfach, für einen so großen Dynamikbereich der zu messenden Ströme einen geeigneten Stromwandler zu wählen.

Man könnte zu diesem Zweck einen Messwiderstand (Shunt) einsetzen. Allerdings ist dessen Dimensionierung keine leichte Aufgabe: Wählt man den Messwiderstand nach den niedrigsten Strömen, fällt an ihm bei hohen Strömen zu viel Spannung ab, was für die versorgte Schaltung nicht tolerabel ist. Dimensioniert man den Messwiderstand nach den höchsten Strömen, fällt an ihm bei wenigen Mikroampere Strom eine so geringe Spannung ab, dass man sie nicht mehr messen kann. Arbeitet man mit mehreren Messwiderständen, die man je nach dem aktuellen Strom in den Stromkreis einschaltet, so löst man das Problem mit dem Messsignal, die Umschaltung der Messwiderstände aber unterbricht die Messung.

Bei modernen Power-Management-Methoden ändert sich die Stromaufnahme eines Mobilgeräts schnell und heftig. Ein A/D-Wandler sollte die momentane Spannung am Messwiderstand und die Versorgungsspannung des Mobilgeräts mit einer Abtastrate von 50 kHz oder mehr messen können, damit er die oft nicht einmal millisekundenlangen Stromimpulse erfassen kann.

CCDF erleichtert komplexe Analysen

Kommunikationssysteme wie etwa 3G verwenden komplexe Modulationsformate. Immer höhere Datenraten benötigen immer mehr Energie. Schaut man sich die daraus resultierende Stromaufnahme in der Zeit an, zeigt sie sich komplex und quasi zufällig.

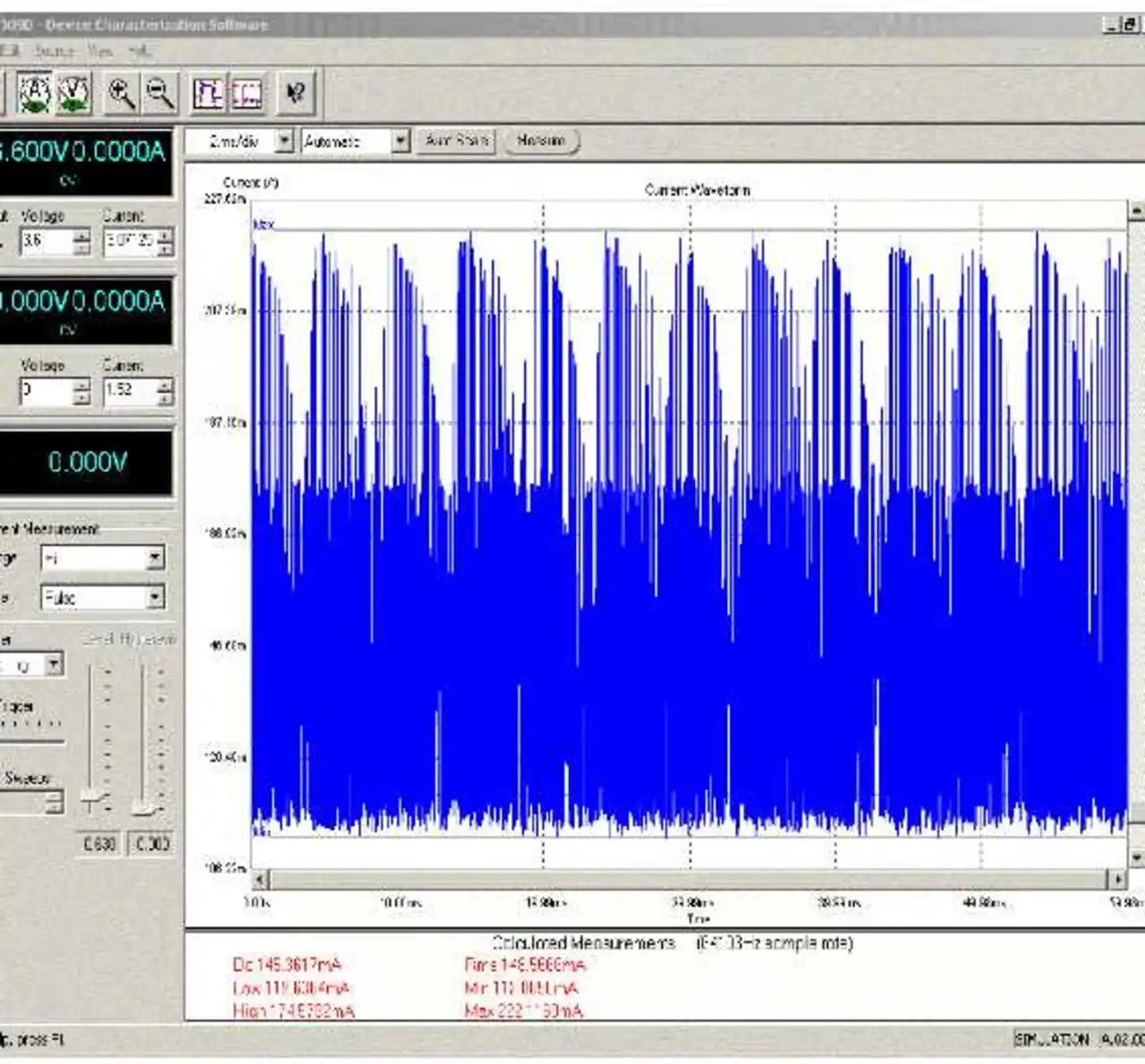

Bild 2 zeigt die Stromaufnahme eines HF-Leistungsverstärkers eines cdma2000-Mobiltelefons, das in drei Kanälen sendet, über der Zeit. Die Stromaufnahme wird noch komplexer und unvorhersehbar, wenn man das Gerät über eine lange Zeit in unterschiedlichen Betriebsarten betreibt (Typisch für einen Laufzeitentest mit Akku). In dieser Situation wäre es schwierig zu erkennen, welche Wirkung Design-Änderungen auf die Laufzeit haben.

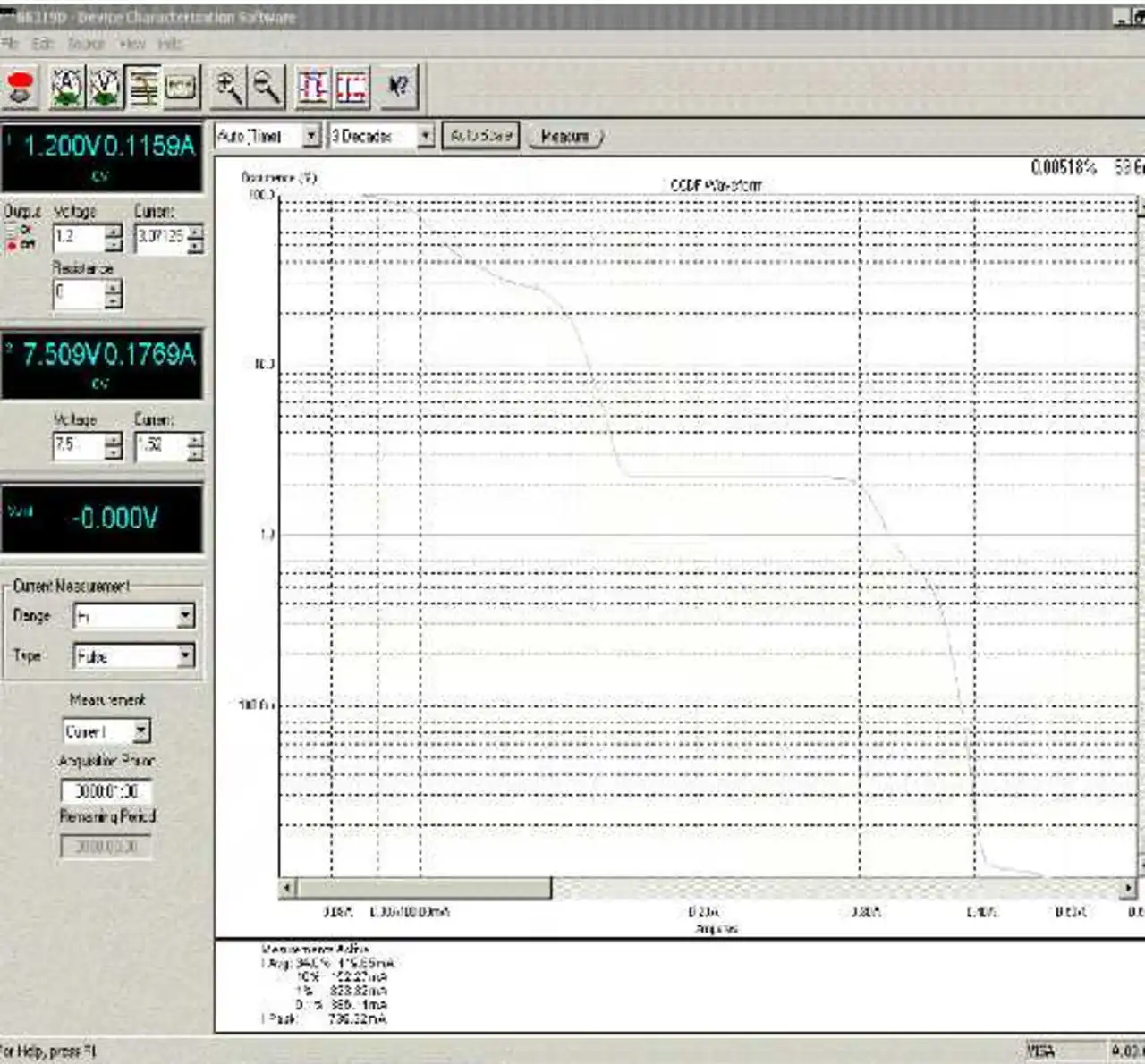

Die Statistik bietet über die Verteilungsfunktion CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) eine bessere Methode zur Visualisierung und Analyse einer komplexen Stromaufnahme. Bei einem CCDF-Graph (siehe Bild 3) ist die Stromaufnahme in der x-Achse aufgetragen, die relative Häufigkeit eines bestimmten Stromwerts in Prozenten in der y-Achse. Betrachtet man die statistische Verteilung eines bestimmten Stromwerts, erkennt man sofort, wie oft das Testsystem sich in einem bestimmten Betriebszustand befindet. Vergleicht man CCDF-Graphen verschiedener Designs miteinander, erkennt man, wenn ein Gerät mehr Leistung aufnimmt (sich also einen größeren Prozentsatz seiner Zeit in Zuständen mit hoher Stromaufnahme befindet) oder wenn es weniger Leistung aufnimmt (sich also einen größeren Prozentsatz seiner Zeit in Zuständen mit niedrigerer Stromaufnahme befindet). Man kann so ein besseres Design erkennen (braucht weniger Strom) oder einen Designfehler identifizieren (braucht unerwartet mehr Strom).

Eine schlüsselfertige Lösung für die Entladestromanalyse

Verschiedene Messgerätehersteller liefern Einzelprodukte für verschiedene Komponenten des erwünschten Testsystems: Einige Hersteller liefern beispielsweise Stromversorgungen, die auch bei impulsartiger Stromentnahme eine stabile, akku-ähnliche Ausgangsspannung liefern. Agilent liefert verschiedene Geräte, die die ganze Entladestromanalyse abdecken, und zwar in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen. Eine Einsteigerlösung sind die Mobilgeräte-Stromversorgungen der Familie Agilent 66300. Sie sind speziell dafür gebaut, Mobilgeräte mit Strom zu versorgen und gleichzeitig deren Stromaufnahme zu messen. Sie bestehen aus einer akku-emulierenden Stromversorgung und einem schnellen Messsystem ähnlich einem Digitaloszilloskop. Man kann damit die Stromaufnahme eines Mobiltelefons im aktiven Betrieb, im Standby und ausgeschaltet präzise messen. Die Stromversorgung und die zugehörige schlüsselfertige Software ermöglichen dem Anwender ohne jede Programmierung, die Stromaufnahme des Testobjekts auf verschiedene Weise darzustellen: ähnlich wie auf einem Oszilloskop, wie auf einem Datenlogger und als CCDF-Graph. Auch für eine höhere Genauigkeit und größere Erfassungsgeschwindigkeiten bietet Agilent entsprechende Lösungen an.

- Entladestromanalyse hilft bei der Optimierung der Akkulaufzeit

- Entladestromanalyse hilft bei der Optimierung der Akkulaufzeit