Regelungstechnik – Teil 5 von 6

Voltage-Mode-Regler

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Komponentenwerte des Reglers berechnen

Da nun die Positionen der Pol- und Nullstellen des Reglers bekannt sind, können mit Gleichung 2 die Komponentenwerte Schritt für Schritt berechnet werden:

In der Regel wird mit der Berechnung von R1 und Rb begonnen, basierend auf der Stromstärke, die durch beide fließen soll, und der für den integrierten Schaltkreis (IC) des Reglers benötigten Referenzspannung. Als Nächstes muss gewährleistet werden, dass die Verlustleistung pro Widerstand 60 mW nicht überschreitet, damit kein Hitzestau auf der Leiterplatte riskiert wird. Außerdem sollte die Stromstärke aus Gründen der Robustheit während des Störfestigkeitstests in der EMV-Prüfkammer nicht unter 100 µA fallen.

- R1 und Rb bilden einen Spannungsteiler, woraus sich die erforderliche Referenzspannung ergibt – beim aktuellen Beispiel wird davon ausgegangen, dass sie 2,55 V beträgt. Die Eingangsspannung des Spannungsteilers – Uaus = 3,3 V – und die dem IC zugeführte Ausgangsspannung des Spannungsteilers (2,55 V) ist also bekannt. Angefangen bei einer Stromstärke von 1 mA, die durch den Spannungsteiler fließen soll und mit Hilfe der üblichen Spannungsteiler-Regel ergibt sich: R1 = 750 Ω, Rb = 2,55 kΩ sowie eine Verlustleistung pro Widerstand < 60 mW.

- Da R1 mittlerweile bekannt ist, kann die Gleichung für ωp0 verwendet werden, um C1 zu berechnen. Zur Erinnerung: Die Gleichungen sind alle in rad/s angegeben, weshalb eine Umrechnung mit dem Faktor 2π nötig ist. Außerdem ist C1 in der Regel viel größer als C3 und daher vereinfacht sich die Gleichung für ωp0 zu ωp0 = 1 ⁄ (R1 C1). R1 und ωp0 sind bekannt. Somit kann C1 berechnet werden. Dabei ist C1 = 1 ⁄ (2π x 833 Hz x 750 Ω) = 250 nF.

- Die Gleichung für ωz1 ist abhängig von C1 und R2. Da ωz1 und C1 bekannt sind, ergibt sich für R2 = 390 Ω.

- Da C1 >> C3 gilt, vereinfacht sich die Gleichung für ωp2 zu ωp2= 1 ⁄ (R2 x C3). Die Polstelle wird an der ESR-Nullstelle platziert – bei 11,6kHz. Alle Terme mit Ausnahme von C3 sind bekannt, womit C3 berechnet werden kann: C3 = 34 nF.

- Schließlich bleiben noch die Gleichungen für ωp3 und ωz2. Beide hängen voneinander ab, aber mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten lässt sich dieses Problem mathematisch lösen. Wird die Gleichung für ωp3 durch die Gleichung für ωz2 geteilt, kürzen sich sowohl die Terme für C2 als auch 2π heraus und übrig bleiben ausschließlich bekannte Variablen. Somit kann nach R3 aufgelöst werden:

Nach Berechnung von R3 (R3 = 12 Ω) wird der Wert in die Gleichung für ωp3 eingesetzt. Nun kann der letzte Komponentenwert berechnet werden: C2 = 130 nF.

Überprüfung der Berechnung mit Hilfe von WDS

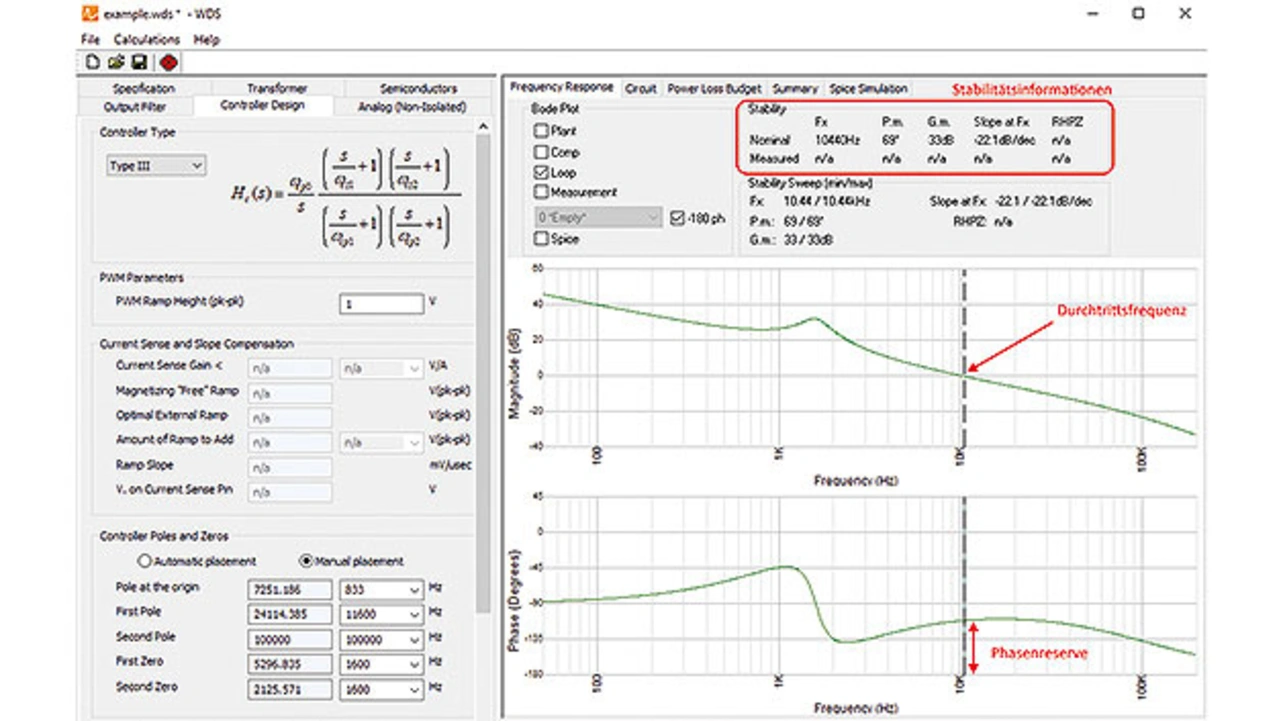

In der WDS-Designsoftware von Biricha können im Modus „manual pole/zero placement“ die Berechnungen einfach überprüft werden. WDS liefert alle wichtigen Stabilitätsparameter sowie das Bode-Diagramm. Das aus dem WDS stammende Bode-Diagramm und die Informationen zur Stabilität des Systems sind in Bild 3 dargestellt.

In der Grafik ist ersichtlich, dass die angestrebte Durchtrittsfrequenz von 10 kHz und eine Phasenreserve von 69 Grad erreicht wurde. Der Anstieg bei Durchtritt beträgt etwa -20 dB pro Dekade und die Amplitudenreserve ist größer als 30 dB. Auf diese Weise wurde ein äußerst stabiles Netzteil mit einer respektablen Durchtrittsfrequenz entworfen und obwohl die Phase nicht dezidiert betrachtet wurde, ist die Phasenreserve mit 69 Grad mehr als ausreichend.

Auslegung eines Voltage-Mode-Reglers mit Transformator

Wenn ein Eintaktflusswandler einen Transformator aber keine Isolierung aufweist – zum Beispiel keinen Optokoppler –, dann erfolgt die Auslegung genauso, wie oben beschrieben, mit einer kleinen Ausnahme. Lediglich die Polstelle im Ursprung muss mit dem Transformator-Windungsverhältnis multipliziert werden. Steht beispielsweise ein Eintaktflusswandler mit den exakt gleichen Spezifikationen wie der in diesem Beitrag behandelte Abwärtswandler zur Verfügung, jedoch mit einem Transformator-Wicklungsverhältnis von 10:1, dann müsste lediglich die Polstelle im Ursprung mit dem Faktor 10 multipliziert werden (833 Hz . 10 = 8,33 kHz). Die restlichen Berechnungen und Vorgehensweisen sind dieselben.

| Zusammenfassung von Teil 5 |

|---|

Der fünfte Beitrag der Serie erläutert die Auslegung eines Reglers für alle hart schaltenden, nicht isolierten Voltage-Mode-Eintaktflusswandler. Außerdem wird ein Näherungsverfahren vorgestellt, das in den meisten Fällen zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Der Vorteil der hier vorgestellten Methode besteht in der schnellen und einfachen Berechnung. Man hat jedoch keine exakte Kontrolle über die Phasenreserve. Zusätzlich wurde ein Rechenbeispiel bis hin zur Wahl der Komponentenwerte ausgeführt. Weitere Informationen finden Sie außerdem auf der Seite von Biricha Digital Power. |

So geht es weiter

Im finalen Beitrag wird noch die Current-Mode-Regelung erläutert. Außerdem wird näher ausgeführt, warum es im Allgemeinen nicht sin-nvoll ist, einen PID-Regler zur Stabilisierung eines Voltage-Mode-Netzteils zu verwenden.

Literatur

[1] Biricha Digital’s Analog Power Supply Design Workshop Manual.

[2] Sanjay Maniktala, Switching Power Supplies A-Z.

[3] Christophe Basso, Switch-Mode Power Supplies, Second Edition: SPICE Simulations and Practical Designs.

| Regelungstechnik in der Praxis |

|---|

Die Serie »Regelung von Schaltnetzteilen – Schritt für Schritt« besteht aus einer Reihe technischer Artikel rund um die Regelung von Schaltnetzteilen. Grundlage sind Auszüge aus den »Biricha Analog and Digital Power Supply Design«-Seminaren. Dort lernen die Elektroingenieure, wie sich in der Praxis eine stabile Regelung für ein Schaltnetzteil korrekt und technisch fundiert dimensionieren lässt.

|

- Voltage-Mode-Regler

- Komponentenwerte des Reglers berechnen

- Die Autoren