Akku mit Tank

Die Vanadium-Redox-Durchflussbatterie

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Kleine Kraftwerke

Es liegt auf der Hand, dass sich die Vanadium-Redox-Batterie besonders gut für stationäre Anwendungen eignet, die eine Betriebszeit von mehreren Jahren aufweisen und häufige Lade/Entlade-Zyklen erfordern. Die früheren, großen Vanadium-Redox-Batterien wurden als Lastausgleich im Netz oder als große unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) für ganze Fabriken eingesetzt – z.B. ein Akku mit 3 MW und 1,5 MWh in Sanyos LCD-Fabrik in Tottori, Japan. Die neue Generation kleinerer Akkus eignet sich besser für kleine Insel-Kraftwerke – „remote area power supplies“ (RAPS) – zusammen mit erneuerbaren Energiequellen oder auch Dieselgeneratoren. Diese RAPS stellen ausreichend Leistung für Wohnhäuser, Betriebe und Telekom-Anlagen bereit.

Bei der Betrachtung einer RAPS-Anlage mit einem Dieselgenerator kann eine typische Gesamtlaufzeit des Dieselgenerators mit circa 18 000 Stunden angesetzt werden – regelmäßige Wartung vorausgesetzt. Der Dieselgenerator läuft sehr effizient, wenn er nahe am Leistungsmaximum betrieben wird, aber mit stark reduziertem Wirkungsgrad bei kleinerer Belastung. Durch Hinzufügen einer Vanadium-Redox-Batterie kann der Dieselgenerator in zwei Arbeitspunkten betrieben werden: mit maximaler Effizienz und ausgeschaltet. Energie, die nicht von der Last gebraucht wird, wird im Akku gespeichert.

Sobald der Akku auf ein vorgegebenes Niveau aufgeladen ist, wird der Dieselgenerator ausgeschaltet und die Last aus dem Akku versorgt. Dafür wird zwar ein Dieselgenerator mit geringfügig höherer Leistung benötigt, als im Betrieb ohne Akku, jedoch amortisiert sich diese Anlage sehr rasch, da der Treibstoffverbrauch wesentlich geringer ausfällt. Mit dem niedrigeren Treibstoffverbrauch ergibt sich natürlich auch eine geringere CO2-Emission. Der Ein/Aus-Betrieb verlängert die Lebenszeit des Dieselgenerators und auch die Service-Intervalle, da ja die tägliche Betriebszeit der Dieselmaschine reduziert wird. Dies ist speziell für unbemannte, abgelegene Anwendungen wichtig, wo ein Tausch von Teilen oder Treibstoffergänzung schwierige und teure Prozesse darstellen.

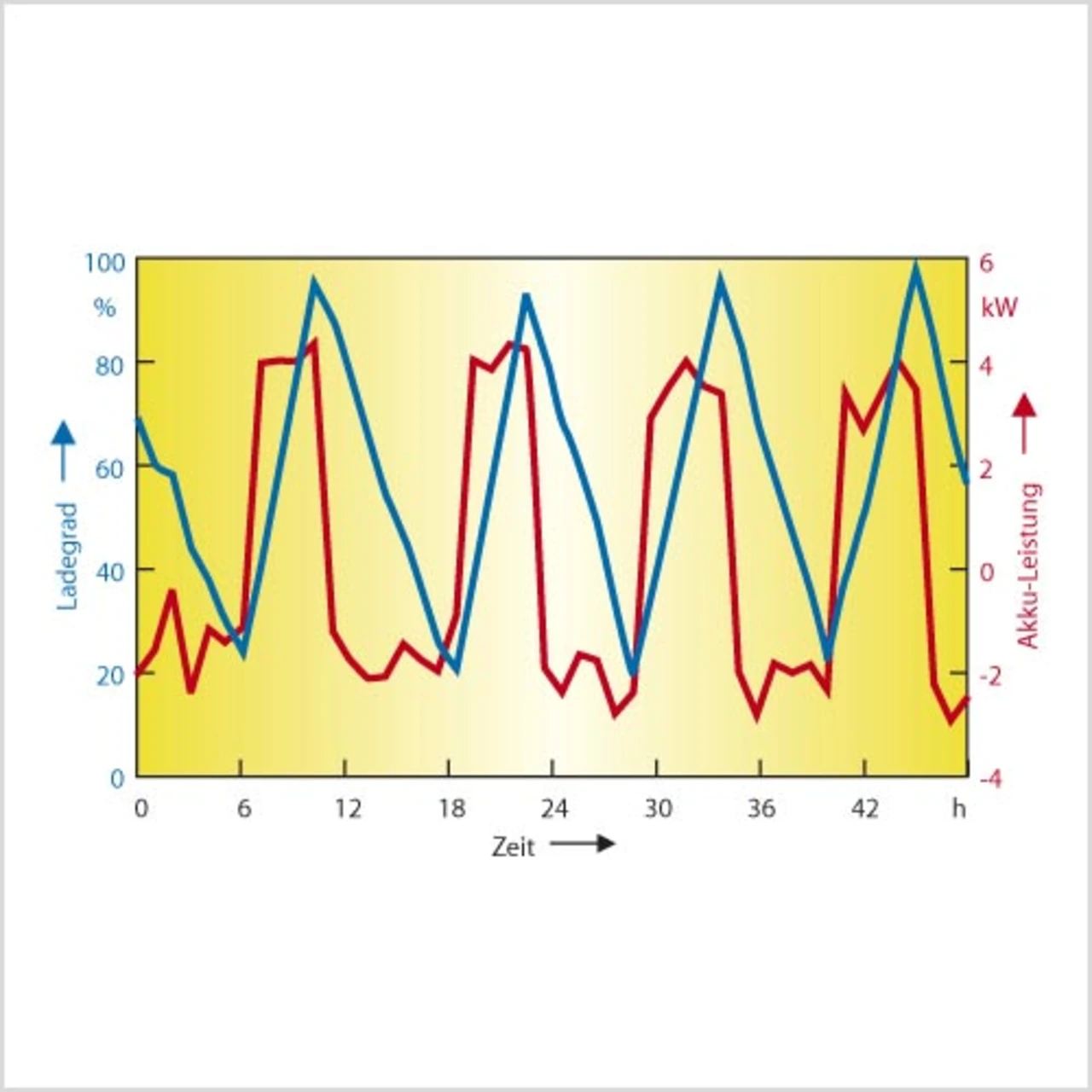

Bild 3 zeigt den Ladezustand einer Vanadium-Redox-Batterie (5 kW, 20 kWh) mit einem 6-kW-Dieselgenerator in einer Simulation mit einer nicht konstanten Last von etwa 40 kWh/ Tag und 3,5 kW Spitzenleistung. Der Akku durchläuft dabei periodische Zyklen mit tiefer Entladung – ca. zwei volle Zyklen/Tag. Der Dieselgenerator läuft stets im optimalen Arbeitspunkt mit maximalem Wirkungsgrad, aber nur zu 40 % der gesamten Zeit. 60 % der Zeit ist er ausgeschaltet. Dies ist eine typische Betriebsart, bei der die Vanadium-Redox-Batterie eine längere Lebensdauer als ein Bleisäure-Akku aufweist. Eine größere Menge Elektrolyt – mehr Energie – würde die Frequenz der Dieselstarts noch weiter reduzieren, hätte aber keinen Einfluss auf die prozentuelle Laufzeit.

In Gebieten mit passenden klimatischen Bedingungen können Photovoltaikmodule eine sinnvolle Ergänzung für ein abgelegenes Kleinkraftwerk (RAPS) darstellen . Die zuätzliche Solarenergie spart Dieseltreibstoff und führt zu noch höherer Lebensdauer und längeren Service-Intervallen. Die korrekte Dimensionierung des Systems aus Energiespeicher, Dieselgenerator und Solarzellen ist entscheidend für einen wirtschaftlichen Betrieb. Glücklicherweise stehen dafür einige Software-Pakete zur Verfügung – z.B. HOMER [8] und RETScreen [9]. Auch Windturbinen können als Stromerzeuger mit einbezogen werden. Eine korrekte Simulation ist hier aber schwieriger, da lokale Einflüsse – Gebäude, Bäume etc. – wesentliche Auswirkungen auf das Ergebnis haben können.

Der Autor:

|

Dr. Adam H. Whitehead studierte Chemie an der Oxford University und Elektrochemie an der Southampton University. Heute bringt er seine 15jährige Erfahrung aus der Batterieforschung als Systemarchitekt bei der Cellstrom GmbH ein. adam.whitehead@cellstrom.com |

Literatur:

[1] Kangro, W.: Verfahren zur Speicherung von elektrischer Energie. Deutsches Patentamt, Patentschrift Nr. 914264.

[2] Skyllas-Kazacos, M.; Rychik, M.; Robins, R.G.: All vanadium redox battery. Australisches Patent 575247 von Unisearch Ltd.

[3] www.sei.co.jp

[4] www.vrbpower.com

[6] Europäische Norm, EN 50272-2: Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen, Teil 2: Stationäre Batterien.

[7] National Fire Protection Association, NFPA 70E: Standard for Electrical Safety in the Workplace, § 320.

[8] National Renewable Energy Laboratory, Optimierungs-Modell für verteilte Kraftwerke, HOMER https://analysis.nrel.gov/homer/.

[9] Ressources naturelles Canada, Analyse- Software für Saubere Energieprojekte, RETScreen www.retscreen.net.

- Die Vanadium-Redox-Durchflussbatterie

- Geschichte und Vergleich mit anderen Batterietypen

- Kleine Kraftwerke