Akkus umfassend und kostengünstig überwachen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Akku-Überwachung kann mehr Informationen liefern

Wenn das SoC den echten Zustand der Zelle ermitteln kann, lassen sich weitere, nützliche Funktionen programmieren:

• Optimierung der Klemmenspannung (TVO, Terminal Voltage Optimisation): Aufgrund von Toleranzen in der chemischen Zusammensetzung weisen die Akku-Zellen oft unterschiedliche Impedanzen auf. Da der Ladeschaltkreis die Klemmenspannung des gesamten Akkumulators festlegt, werden Zellen mit höherer Impedanz höhere Klemmenspannungen und Zellen mit niedrigerer Impedanz kleinere Spannung aufweisen. Im Laufe der Zeit kann dies Probleme verursachen. In Zellen mit höherer Klemmenspannung führt dies wahrscheinlich zu beschleunigter Plattenkorrosion am Plus-Anschluss sowie zu einem Elektrolytverlust (Austrocknen). In Zellen mit niedrigerer Spannung kann dies eine schnellere Sulfatierung hervorrufen.

Mit einem intelligenten SoC-Überwachungssystem innerhalb der Zelle lassen sich die Zellen mit einer höheren Erhaltungsladespannung schnell identifizieren; es lässt sich eine Schaltung entwickeln, die einen Teil des Erhaltungsladestromes parallel an der Zelle vorbeileitet, um so die Klemmenspannung der Zelle zu optimieren.

Die Optimierung der Erhaltungsladespannung kann nur dann zuverlässig erfolgen, wenn die Zelle als voll geladen erkannt werden kann, ohne auf die Klemmenspannung zurückzugreifen, da diese durch die Optimierung gesteuert wird. Es kann sein, dass die Zelle aktuell eine höhere Ladespannung erfordert, um im Normalbetriebszustand zu bleiben. Eine Optimierung ohne die erforderlichen Daten würde dann zu einer Beschädigung führen.

Die Original-Algorithmen wurden anhand eines bipolaren Testsignals entwickelt, das sich als weniger zuverlässig als ein unipolares Testsignal herausstellte. Beim Übergang auf unipolare Signale ergab sich allerdings das Problem der Gleichspannungsdrift während des Tests.

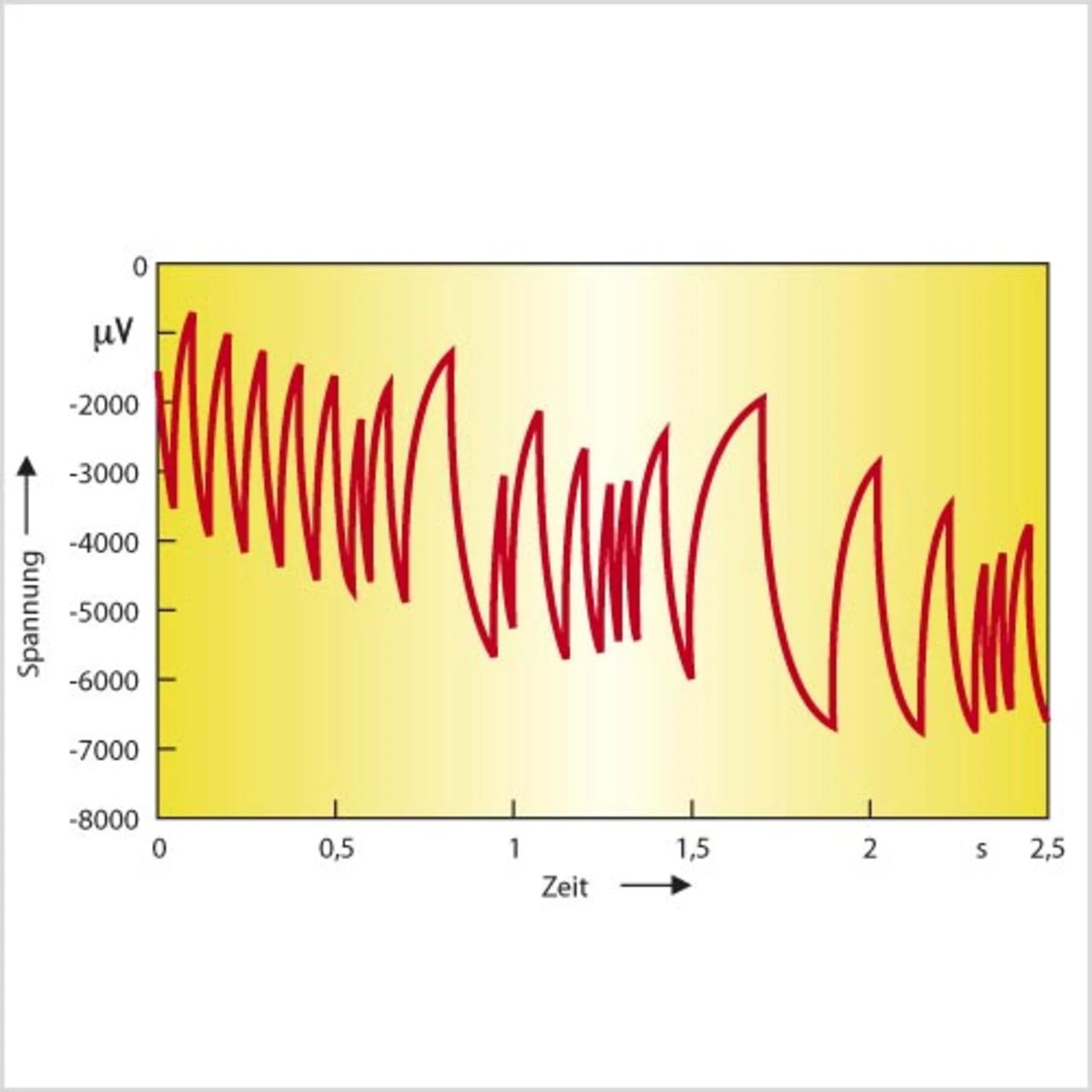

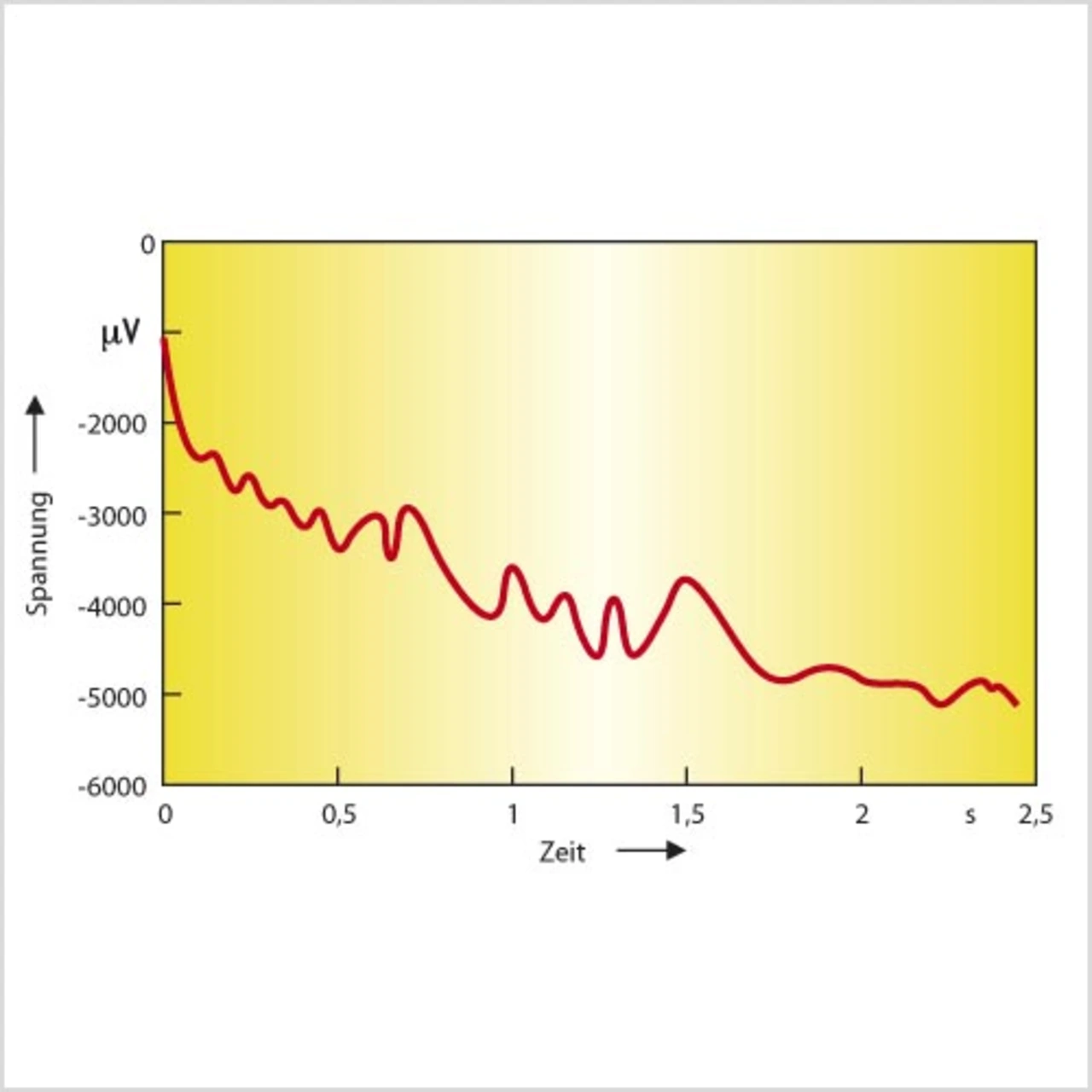

LEMs Lifeguard-System wird in jeder Zelle integriert und verwendet ein unipolares Pseudo Random Binary Signal (PRBS), das Strom aus der Zelle zieht. Dabei findet eine kleine Entladung der Zelle statt. Die Auswirkung spiegelt sich im Verhalten der Zellenspannung als Antwort auf das Testsignal wieder Bild 4. Der im Hintergrund liegende Gleichspannungsverlauf ist in Bild 5 dargestellt.

Diese Drift verzerrt das Einschwingverhalten bei der Entladung der Zelle in Abhängigkeit von der Anzahl der Zellen/Blöcke, der Kapazität und des Ladezustands. Eine analoge Tiefpassfilterung ist für diesen Frequenzbereich eher von Nachteil. Die Signale befinden sich innerhalb des harmonischen Driftspektrums und erreichen Vielfache ihrer Grundwelle. Durch einfaches Entfernen der Drift geht die Charakteristik der Messdaten verloren, die erforderlich ist, um die Parameter richtig abzuschätzen. Die Verzerrung im Hintergrund muss also in einer Art entfernt werden, ohne die Signalantwort zu verfälschen.

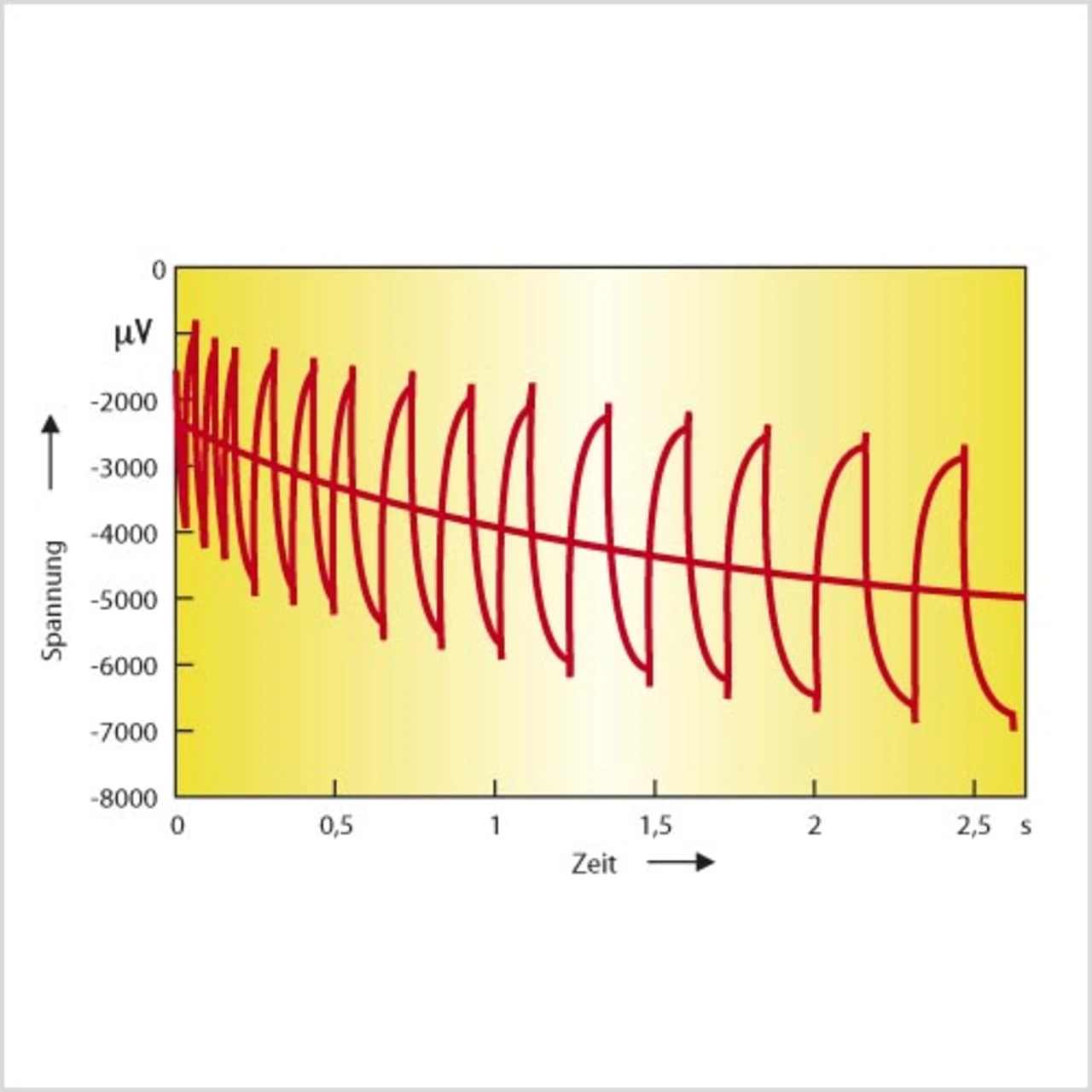

Durch die Neuordnung der frequenzveränderlichen Signalimpulse in einen Frequenzdurchlauf kann das Zellenspannungsantwortsignal so dargestellt werden, als ob es einer vorherbestimmten Kurve folgt, z.B. einer logarithmischen Kurve (Bild 6).

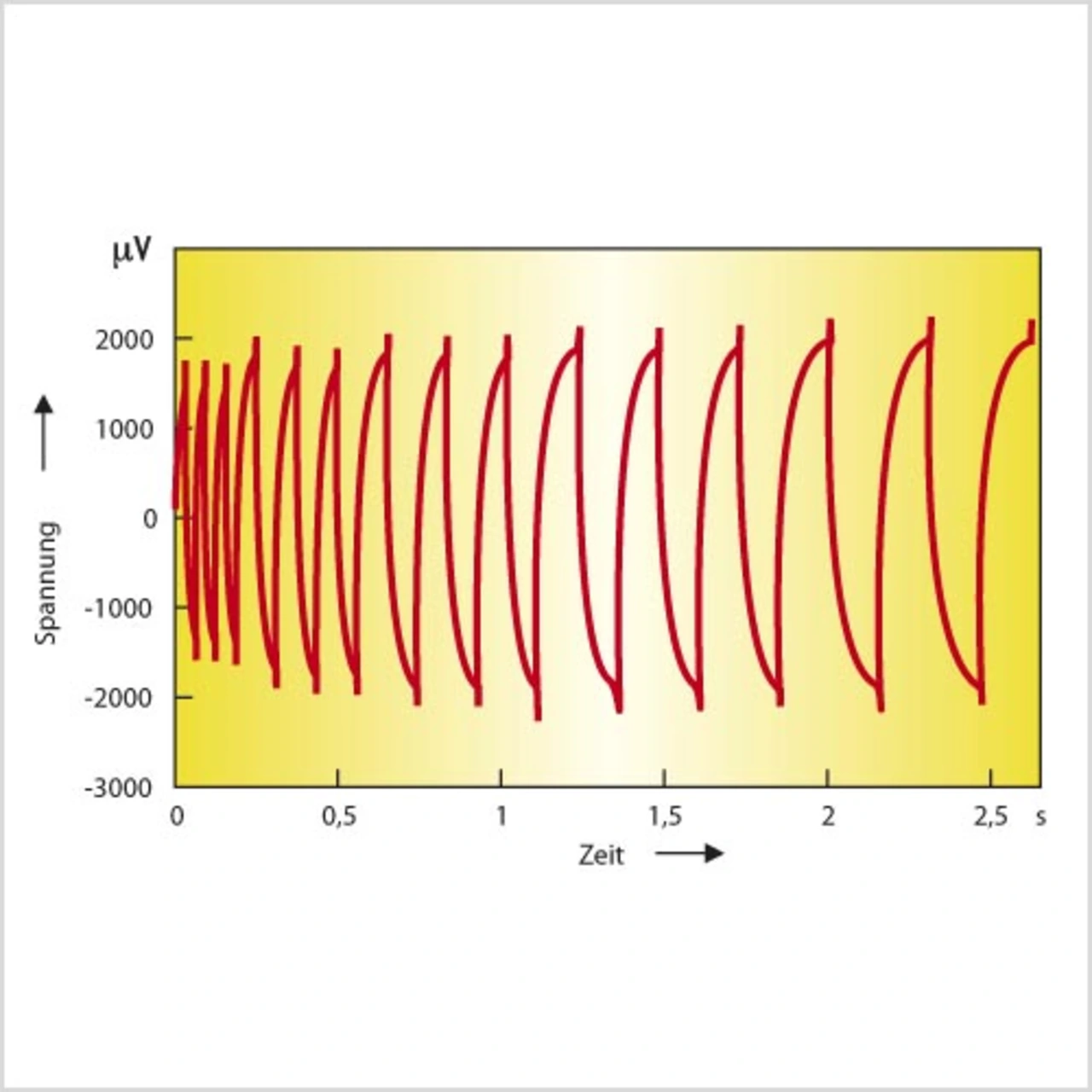

Wird die zugrunde liegende Driftkurve vereinheitlicht, lassen sich Firmware- Algorithmen entwickeln, die ein Driftmodell erstellen und sie entfernen. Daraus ergibt sich für das Signal ein Mittelwert der Spanung von 0 V; deshalb eignet es sich als direkte Eingangsgröße für die Sentinel-Algortihmen (Bild 7).

Diese Methode kann Driftfehler auf unter 0,1 % verringern, ohne dabei größere Verzerrungen des Datensatzes zu verursachen. Die Algorithmen lassen sich dann auf die gemessenen Signalformen anwenden und die Parameter des Ersatzschaltbildes mit hoher Genauigkeit ableiten.

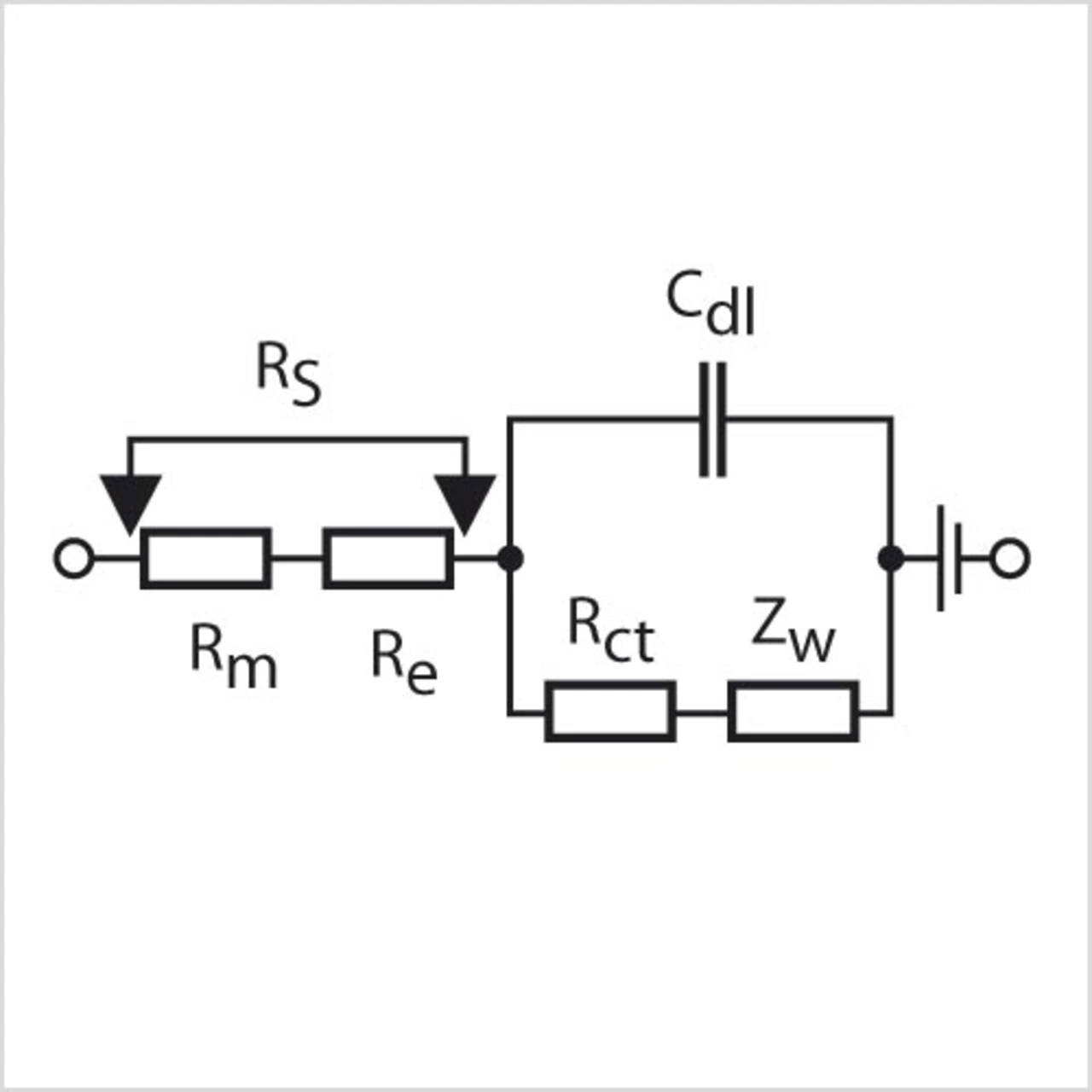

Das von LEM entwickelte System basiert auf dem allgemein etablierten Prinzip, dass sich bei einer bestimmten Anregung jeder komplexe elektrische Schaltkreis als einfache Ersatzschaltung darstellen lässt, die genau die gleiche Reaktion zeigt. Eine elektrochemische Zelle lässt sich über eine als „Randles-Modell“ genannte Ersatzschaltung darstellen (Bild 2). Es existieren auch komplexere Modelle, aber das Randles- Modell ist mehr als ausreichend, um Parameter erster Ordnung zu bestimmen, wie z.B. Kapazität oder Funktionszustand.

Das „Lifeguard“-System legt ein komplexes Testsignal an die zu untersuchende Zelle an. Der Stromverlauf und das daraus resultierende Spannungsverhalten werden aufgezeichnet und mit kundenspezifischen Algorithmen verarbeitet, um die Randles- Parameter zu bestimmen.

- Metall-Widerstand (Rm, Metallic Resistance): repräsentiert nicht nur den Widerstand des Metalls selbst, der Stäbe, Stromanschlüsse, Gitter und Platten (Paste), sondern auch die wirksame Verbindung zwischen den einzelnen Elementen.

- Elektrolyt-Widerstand (Re, Elektrolyte Resistance): Ein Elektrolytverlust kann ein Hauptgrund für vorzeitige Zellenausfälle sein.

- Doppelschicht-Kapazität (Cdl, Double Layer Capacitance): Funktion der effektiven Plattenfläche und der dielektrischen Leistungsfähigkeit des Elektrolyts.

- Ladungstransfer-(Faradayscher-) Widerstand (Rct, Charge Transfer Resistance): durch Einschränkungen der chemischen Reaktionskinetik an der Schnittstelle zwischen Platte und Elektrolyt.

- Warburg-Impedanz (Zw, Warburg Impedance): repräsentiert einen Massediffusionsvorgang – eine niederfrequente Komponente, die während der Entladung nicht vorhanden ist.

- Spannungsquelle: entfällt während des Testvorgangs.

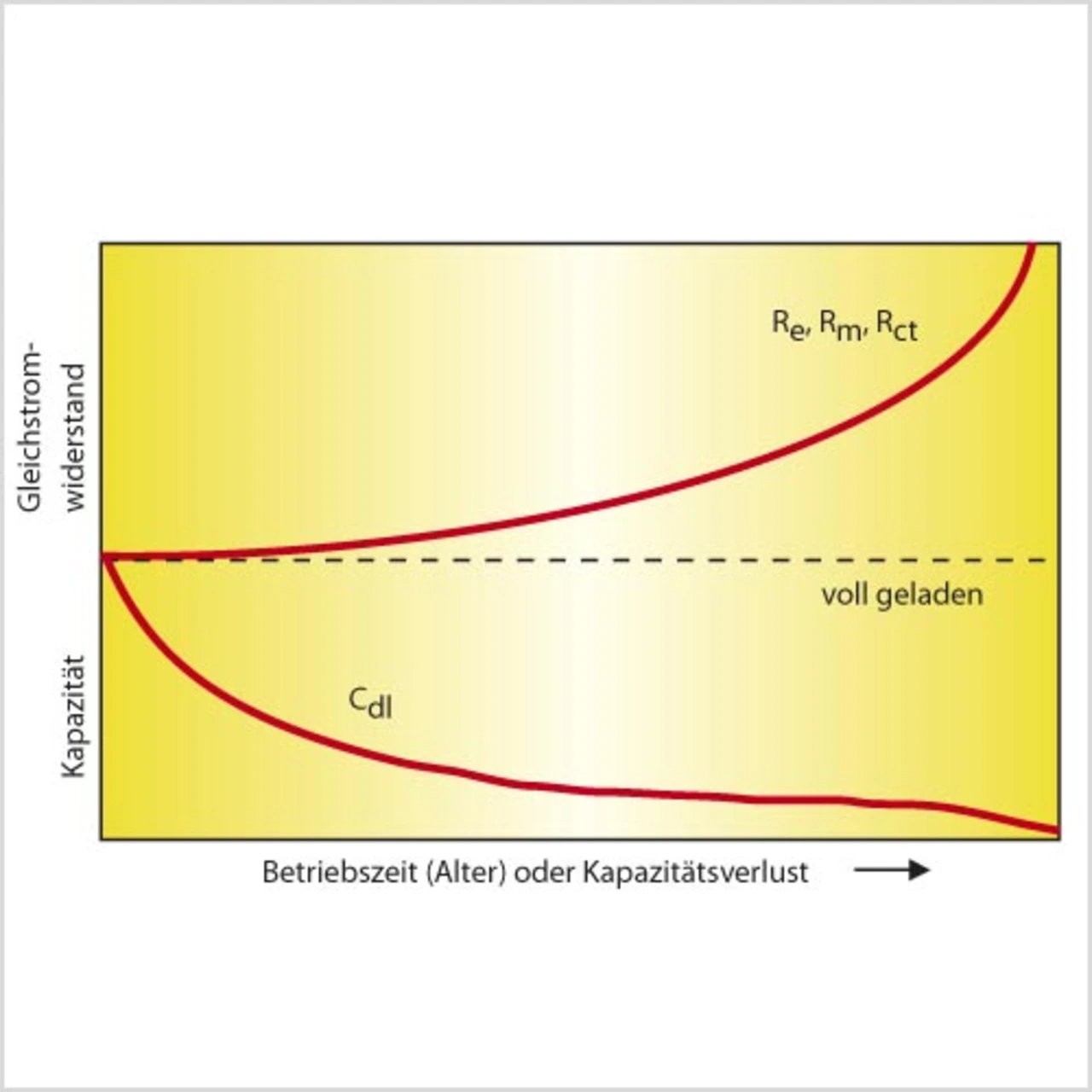

Die Komponenten der Randles- Ersatzschaltung repräsentieren die tatsächlichen Prozesse und/oder Fehlermodi einer Zelle im Laufe ihrer Lebensdauer. Bild 3 zeigt den Verlauf der Zellenparameter über der Zeit. Die gleichen Charakteristika zeigen sich während einer Entladung oder bei einem Kapazitätsverlust. Wie in Bild 1 ist auch hier zu erkennen, dass der Widerstand nicht der primäre Faktor zu Beginn eines Fehlers oder Kapazitätsverlusts ist. Die Impedanz wird als Widerstand betrachtet, da bei den Testfrequenzen in der Praxis der relative Beitrag des RC-Netzwerks zur Gesamtimpedanz vernachlässigt werden kann. Die Impedanz an sich liefert keine erkennbaren Anzeichen, die auf einen Fehler hinweisen, bis der Kapazitätsverlust mehr als 25 % bis 30 % beträgt.

Da es in der Industrie üblich ist, Akkus auszutauschen, sobald deren Kapazität unter 80 % der Nennkapazität fällt, muss ein möglicher Fehler daher wesentlich früher angezeigt werden, als zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Im Gegensatz zum Widerstand weicht die Doppelschicht-Kapazität im Anfangsstadium jedes Fehlers erheblich ab, außer bei rein metallischer Korrosion (Rm). Zwischen dem primären Zustandsindikator Doppelschicht- Kapazität (Cdl) und der Zellen- Kapazität sowie der Kapazität „guter“ und „schlechter“ Zellen besteht ein viel direkterer und quantifizierbarer Zusammenhang als zwischen dem einfachen Widerstandswert und dem Zellenzustand.

- Akkus umfassend und kostengünstig überwachen

- Akkus umfassend und kostengünstig überwachen

- Akku-Überwachung kann mehr Informationen liefern

- Herkömmliche Kapazitätsmessung unmöglich