Brennstoffzelle + Ultrakondensatoren: Die bessere USV

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Geschichte der Brennstoffzelle

Das Prinzip der Brennstoffzelle wurde 1838 von Christian Friedrich Schönbein entdeckt, indem er zwei Platindrähte in einer Elektrolytlösung (wahrscheinlich Schwefelsäure) mit Wasserstoff beziehungsweise Sauerstoff umspülte und zwischen den Drähten eine Spannung feststellte. 1839 veröffentlichte Schönbein diese Ergebnisse. Im gleichen Jahr schrieb Sir William Grove eine Notiz über das »batterisierte« Knallgas und wandte diese Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit Schönbein in mehreren Versuchen an. Aufgrund der Erfindung der Dynamomaschine durch Werner von Siemens geriet die von ihm als »Galvanische Gasbatterie« bezeichnete Erfindung zunächst in Vergessenheit, da die Dynamomaschine in Verbindung mit der Dampfmaschine bezüglich Brennstoff und Materialien relativ einfach und unkompliziert war.

Ihre Renaissance erlebte die Brennstoffzelle ab den 1950er Jahren mit der beginnenden Raumfahrtforschung. Seitdem gewinnt sie kontinuierlich an Bedeutung. In Island zum Beispiel wird sie im Zuge der eingeführten Wasserstoffwirtschaft bald flächendeckend eingesetzt.

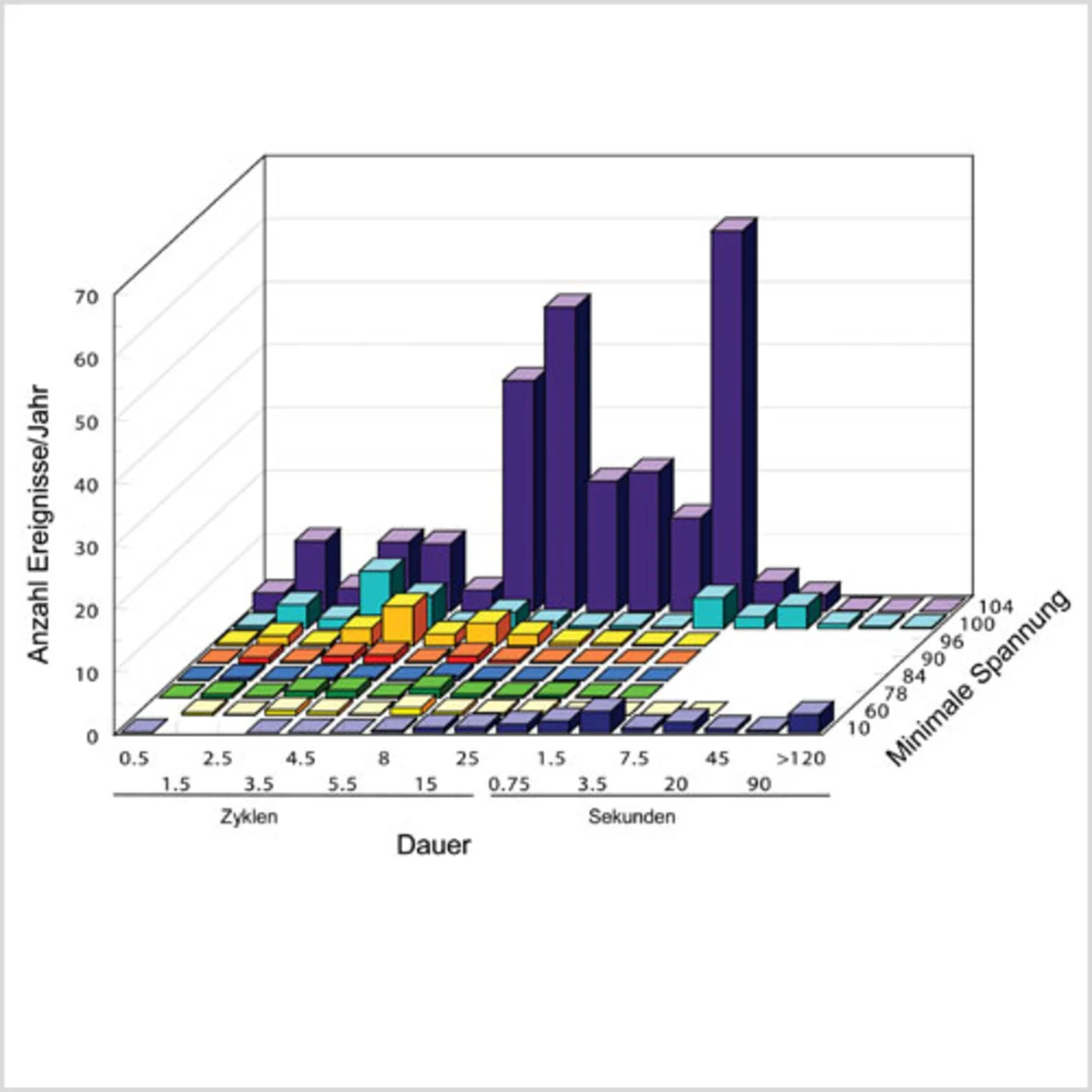

Ein System basierend aus Brennstoffzellen und Ultrakondensatoren spricht somit praktisch sofort an. Dies gilt auch für minimale Unterbrechungen, die zu kurz für eine Reaktion durch die Brennstoffzelle sind. Über 90% der Netzausfälle dauern weniger als 5 s und können somit durch den Ultrakondensator gepuffert werden (Bild 3). Zudem deckt er Bedarfsspitzen ab, die leistungsmäßig über die Auslegung der Brennstoffzellen hinausgehen.

Was springt letzten Endes für den Endverbraucher heraus? Er kann durch Kombination beider Systeme Gesamtkostenvorteile erzielen.

Die Wartungskosten sind überschaubar, und die Lebensdauer liegt weit über der von Batterien, die in regelmäßigen Abständen zu wechseln sind. Zudem erhält er mit diesem vollständig batteriefreien System eine umweltfreundliche Lösung (Bild 4).

Einer der ersten Anwender dieser Technik ist die Telekommunikationsbranche.

Sie hat erkannt, dass Batterien zur längeren Backup-Stromversorgung problematisch sind. Prognosen über den Zustand der Batterien waren immer eine Herausforderung. Brennstoffzellen liefern dagegen Strom, solange Wasserstoff verfügbar ist. Die Backup-Zeit ist länger als die von Batterien und exakt vorhersagbar. Heute stehen mit Ultrakondensatoren und Brennstoffzellen ausgestattete Kombinationsprodukte auf dem Markt zur Verfügung, welche die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Branche erfüllen.

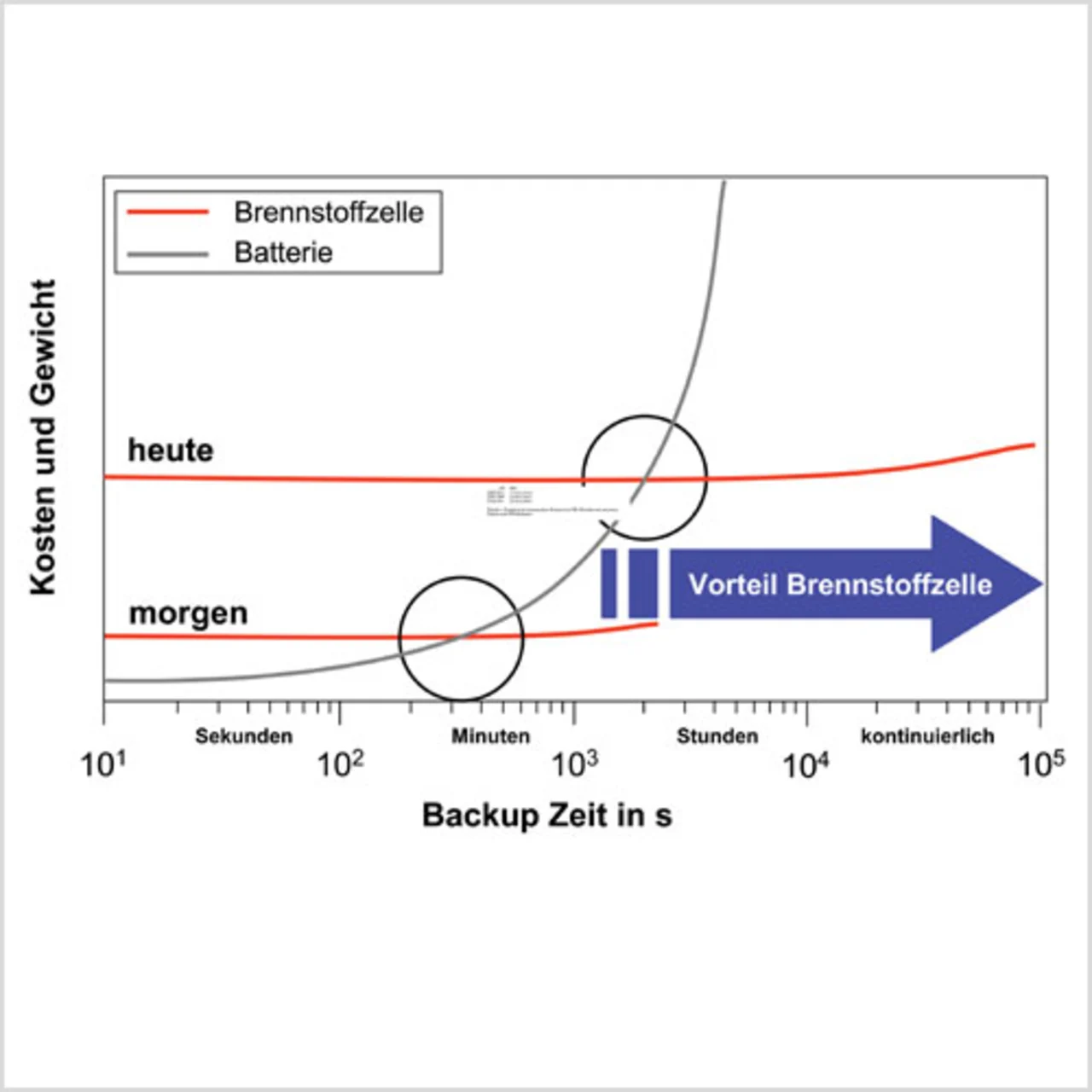

Wie bei neuen Techniken üblich, gibt es am Anfang einige wenige Anbieter, die solche Systeme in ausreichender Stückzahl produzieren, sodass die anfänglich hohen Kosten gesenkt werden können. Dies erhöht die Nachfrage, und es beginnt sich eine Lieferkette für eine zunehmende Anzahl an Anwendungen zu entwickeln. Bei Ultrakondensatoren waren in den letzten zehn Jahren aufgrund der wachsenden Akzeptanz in den verschiedensten Märkten deutlich sinkende Preise zu beobachten. Die Entwicklungstendenz bei Brennstoffzellen ist vergleichbar; auch hier ist ein großes Wachstum zu verzeichnen. Dies wird dazu führen, dass Brennstoffzellen-Backup-Systeme schon in kurzer Zeit auch für wesentlich kürzere Überbrückungszeiten gegenüber Batterien die kostengünstigere Lösung darstellen könnten.

Heute sind Backup-Systeme bestehend aus Brennstoffzelle und Ultrakondensator von verschiedenen Anbietern auf dem Markt erhältlich. So zum Beispiel die »Power Backup Module« der Firma Dantherm Power (Bild 5). Das System weist eine garantierte Lebensdauer von 4000 Betriebsstunden auf.

Unter optimalen Bedingungen wie reiner Luft und einer limitierten Anzahl von Überbrückungsvorgängen kann diese Zahl sogar wesentlich höher sein. Die Degradation der Brennstoffzelle ist dabei nahezu linear, sodass sich deren Lebensdauer einfach vorhersagen lässt.

Die Ultrakondensatoren wurden so dimensioniert, dass ihre Kapazität ausreicht, um die Zeit zur Inbetriebnahme der Brennstoffzelle von etwa 2 s sowie eine Überbrückungszeit von 6 s unter maximaler Leistung abzudecken.

Ein weiteres Beispiel ist das System »Premion T« der Firma P21 (Bild 6).

Der Einsatz von Wasserstoff für die Energiespeicherung und als Treibstoff weist gegenüber den bestehenden Alternativen weitere Vorteile auf. Industrielle Gaslieferanten produzieren Wasserstoff durch die verschiedensten Methoden. Die Tanks können vom Lieferanten gemietet und bei Bedarf aufgefüllt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, durch Elektrolyse mit Hilfe einer Primärenergiequelle (Solarenergie, Wind oder Strom aus dem Netz) aus Wasser Sauerstoff und Wasserstoff herzustellen und in einen Speicherbehälter abzugeben.

In der Praxis haben sich Brennstoffzellen mit über einer Milliarde Betriebsstunden in über zehn Jahren Einsatz als Backup-Stromversorgungssysteme als zuverlässig erwiesen. Geht man von einer Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren aus, kann eine Lösung auf der Grundlage von Brennstoffzellen etwa 30% billiger als eine Backup-Lösung auf Batteriebasis sein.

Allerdings hat die Brennstoffzelle einen großen Nachteil: Sie erreicht erst nach einer Anlaufphase von zirka zwei bis 15 Sekunden ihre volle Leistung. Um einen wirklich kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten, ist daher kurzfristig ein Überbrückungsstrom nötig. Dafür eignen sich Ultrakondensatoren (Bild 1). Mit ihrem geringen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) und der hohen Speicherkapazität können diese Bauteile große Ströme bei minimalen Spannungsschwankungen liefern. Dadurch ist bei Bedarfsspitzen eine schnelle Pufferung möglich. Auch bei einer vorübergehenden Unterbrechung gewährleisten sie die Versorgung reibungslos, und die Brennstoffzelle kann ohne Ineffizienzen weiterarbeiten.

Gegenüber Batterien weisen Ultrakondensatoren eine Reihe von Vorteilen auf. So liegt die Lebensdauer moderner Ultrakondensatoren in der Regel bei mehr als einer Million Zyklen. Außerdem sind sie sicherer und benutzerfreundlicher, denn während Batterien – insbesondere Li-Ionen und Ni-MH-Batterien – regelmäßig kontrolliert und geladen werden müssen, erfordern Ultrakondensatoren während ihres Einsatzes keinen oder nur einen geringen Wartungsaufwand. Ihr Zustand (State of Health) ist in jedem Lebenszyklus problemlos zu kontrollieren, sodass sich die Lebenserwartung leicht prognostizieren lässt. Und noch einen Vorteil haben die Ultrakondensatoren: Leider schwankt die Leistung einer Brennstoffzelle in Abhängigkeit von der Belastung. Die Leistung eine Batterie ist jedoch annähernd konstant, was die Leistung der Brennstoffzelle beeinträchtigt. Ultrakondensatoren hingegen haben keine feste Betriebsspannung und können direkt über den Ausgang einer Brennstoffzelle an die Leistungselektronik angeschlossen werden.

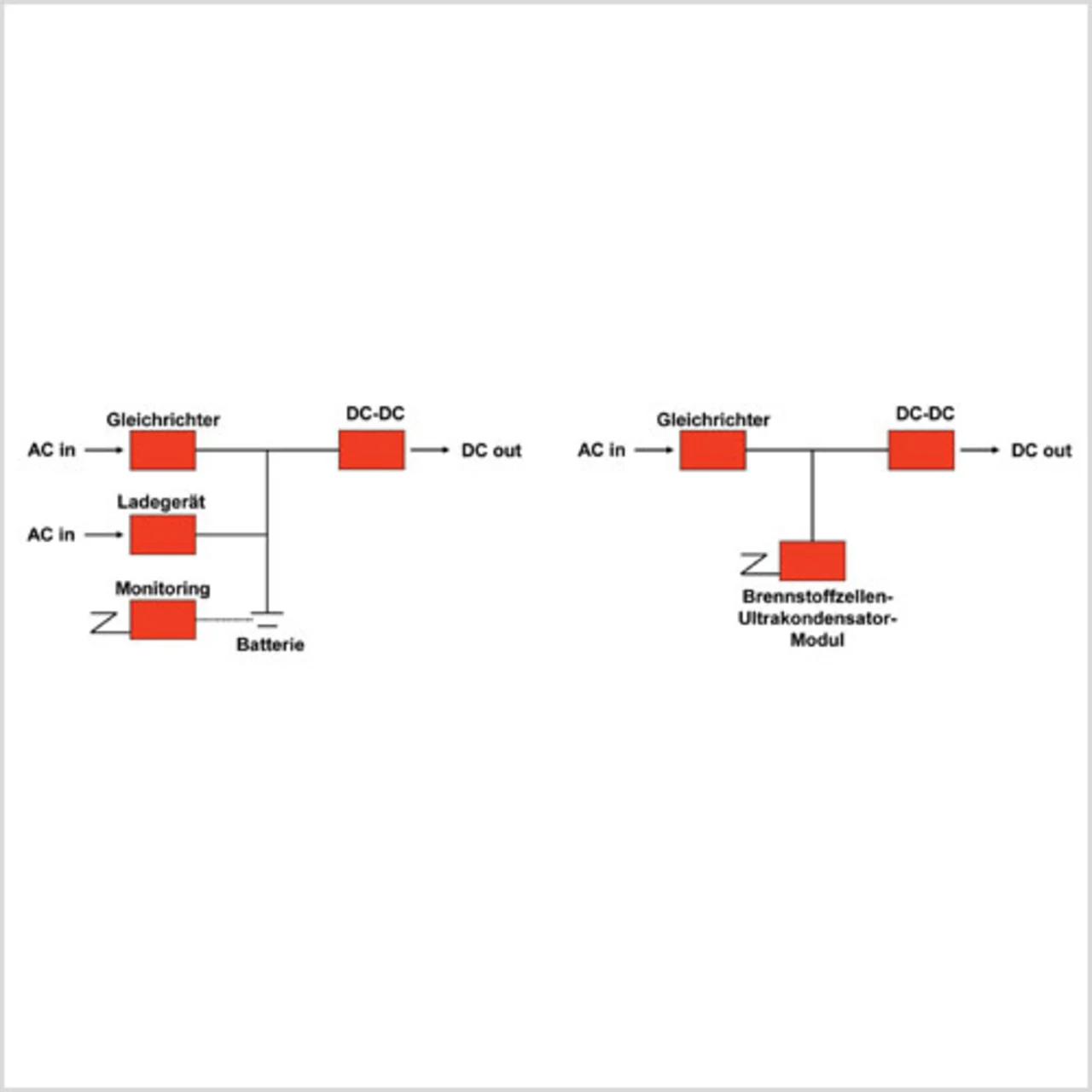

Brennstoffzellen weisen eine hohe Energiedichte auf und können Strom liefern, solange Wasserstoff verfügbar ist. Ultrakondensatoren hingegen sind sehr leistungsstark. Sie werden im geladenen Zustand gehalten und decken bei einem Ausfall der Stromversorgung den Strombedarf in den zwei bis 15 Sekunden, bis die Brennstoffzelle ihre volle Leistung erreicht hat. Bild 2 vergleicht die Blockschaltbilder eines Brennstoffzellen/Ultrakondensatoren-Systems (rechts) einem herkömmlichen Batterie-Backup-System (links).

- Brennstoffzelle + Ultrakondensatoren: Die bessere USV

- Geschichte der Brennstoffzelle