Neue Möglichkeiten mit LEDs

Sensoren für das richtige Licht

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Die Lösung der Messaufgabe

Aus vielen Diskussionen mit Kunden wissen wir, dass sehr oft der erste Ansatz für ein Farbbestimmungsverfahren nicht im Einklang steht mit dem Ziel, das es zu erreichen gilt. Die Liste der Anforderungen beinhaltet meist ein sehr hohes Maß an Genauigkeit. Das Resultat soll als Koordinate in der CIE-Ebene vorliegen. Die Anwendung besteht aber oft nur darin, den Weißwert einer Hinterleuchtung konstant zu halten, oder in einem Fertigungsprozess je nach Farbe eines Teils über seine weitere Verarbeitung zu entscheiden. Oft geht es nur um drei Farben, selten sind es hundert oder mehr. Meistens geht es um weniger als zehn Farben.

Diese Schieflage zwischen dem zu erreichenden Ergebnis und den Anforderungen an die Messung erklärt sich meist damit, dass nicht bekannt ist, wie aufwändig eine Farbbestimmung in der CIE-Ebene eigentlich ist. In vielen Fällen, in denen ein Farb-Sensor verwendet wird, soll eine Farbe konstant gehalten werden oder zwischen mehreren Farben unterschieden werden. Um eine Farbe konstant zu halten, muss erst ihr Sollwert dem Sensor (und dem beteiligten Prozessor) bekannt gemacht werden. Man erzeugt sich also für die Farbe die Referenzwerte R, G, B und C. Diese Werte charakterisieren die Farbe eindeutig in einem sehr engen Bereich. Eine Streuung der Sensoren untereinander ist irrelevant. Nur die Temperatur kann einen Einfluss haben. Im Falle eines TCS3414 wäre aber auch dieser sehr stark begrenzt. Also kann jede Signaländerung als Abweichung der Farbe von ihrem Sollwert interpretiert werden. Wenn es darum geht, zwischen mehren Farben zu unterscheiden, bleibt das Prinzip gleich und muss auf jede Farbe angewendet werden. Es geht dann nur darum, Soll- und Istwerte zu vergleichen. Für alle diese Anwendungen ist die theoretische Behandlung der Farbproblematik nicht notwendig! In anderen Fällen kann die Problemlösung noch viel einfacher sein.

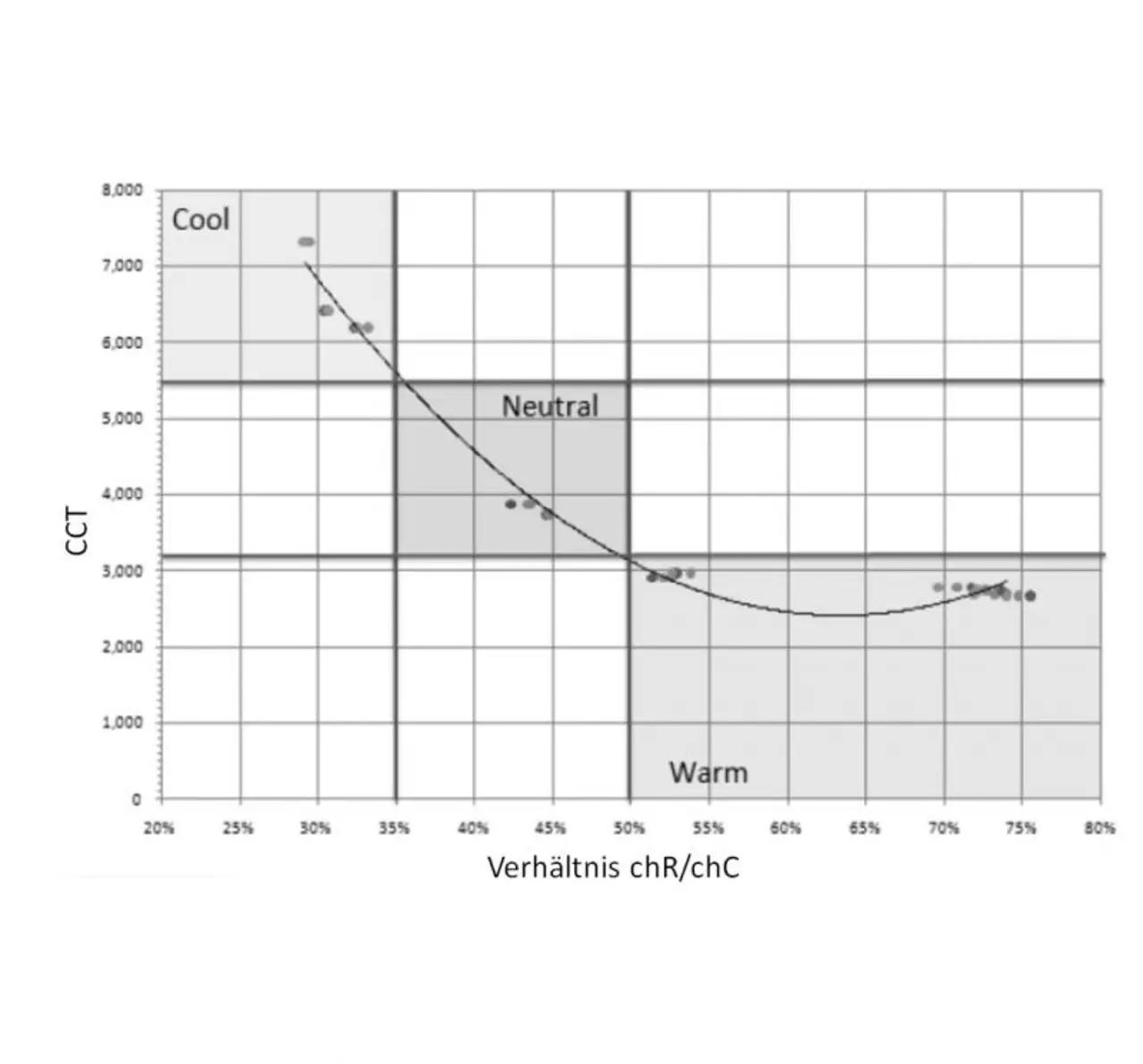

Der Sehkomfort beim Betrachten von Displays hängt auch davon ab, wie sich das Umgebungslicht zu dem vom Display ausgesendeten Licht verhält. Es wird als angenehm empfunden, wenn beide eine ähnliche Farbtemperatur haben. Einige Fernseher (z.B. von Philips) erzeugen daher um das Bild herum einen Farbrahmen, der auf das Fernsehbild abgestimmt ist. In einigen Smartphone-Anwendungen geht man einen ähnlichen Weg, aber andersherum. Die Hinterleuchtung wird an das Umgebungslicht angepasst. Dabei werden drei Fälle von Umgebungslicht unterschieden, nämlich „cold“, warm“, und „neutral“. Für die Bewertung des Umgebungslichts wird aber keine genaue Berechnung der Farbtemperatur durchgeführt, sondern nur das Verhältnis von R (red channel) und C (clear channel) betrachtet. Wie in Bild 5 zu sehen, ordnet man einem kleinen R-Signal (R/C ≤ 0,35) ein kaltes „Weiß“ zu, bzw. eine CCT (correlated color temperature) oberhalb von 5.500 K. Liegt das Verhältnis R/C zwischen 0,35 und 0,5 gilt das Weiß als “neutral” (CCT zwischen 3.200 K und 5.500 K). Je größer der R-Anteil wird (R/C > 0.5); als desto “wärmer” empfinden wir das Weiß (CCT unter 3.200 K). Dementsprechend wird das Licht der Hinterleuchtung nachgeregelt.

Klar abgegrenzte Anforderungen

Integrierte Farb-Sensoren bieten einen günstigen Weg Farbbestimmungen durchzuführen. Sie liefern Werte für die Farbanteile R, G und B und in einigen Sensor-Ausführungen auch einen Wert für das Gesamtlicht. Für eine qualitative Bewertung der Präzision wurden mögliche Fehlerquellen zusammengestellt. Dabei wurde die gesamte Kette vom Lichteinfall über die Signalerzeugung zur Signalverarbeitung betrachtet. An diversen Punkten gibt es Spiel für Ungenauigkeiten, wie sie auch bei jeder Fotodiode auftreten können. Da ein Farb-Sensor diese Probleme jeweils verdreifacht, ist es notwendig besondere Sorgfalt darauf zu verwenden, diese Ungenauigkeiten zu minimieren. Es wurden verschiedene Ansätze aufgezeigt, wie durch intelligente Beschaltung des Sensors deutliche Verbesserungen zu erzielen sind. Mit einem in der Literatur ausführlich beschriebenen Verfahren, lassen sich aus den vom Sensor gelieferten RGB-Werten die Farbkoordinaten in der CIE-Ebene errechnen. Im ersten Teil wurden die entsprechenden Schritte kurz angerissen, um aufzuzeigen, wie komplex der Vorgang ist und wie umfangreich das Zahlenmaterial, das hier einfließen muss. Die Unsicherheiten auf diesem mathematischen Wege sind durchaus vergleichbar mit denen, die im operativen Teil stecken.

Der wesentliche Hebel aber zur Lösung von Farbbestimmungsaufgaben besteht in der genauen Definition der Aufgabe und der Festlegung der wirklich notwendigen Informationen. In vielen Fällen lassen sich direkt die RGB-Werte verwenden, oder die Verhältnisse dieser Werte zueinander oder zum Gesamtsignal. Wegen der hohen Langzeitstabilität lassen sich so Anwendungen verwirklichen, in denen es darum geht, einen Farbwert auf etwaige Veränderungen im Laufe der Zeit zu überwachen. Auch die Unterscheidung mehrerer Farben voneinander ist mit hoher Zuverlässigkeit möglich. Und auch Anwendungen, deren Ziel es ist, z.B. die korrelierte Farbtemperatur eines Weißwertes zu bestimmen, sind ohne Referenz realisierbar. In vielen Fällen können mit integrierten Farb-Sensoren Farbbestimmungen und -unterscheidungen schnell, zuverlässig und günstig gelöst werden, wenn die Aufgabe und ihre Anforderungen klar formuliert sind.

- Sensoren für das richtige Licht

- Ursachen für Toleranzen im Sensor

- Die Bausteine des Systems

- Maßnahmen zur Verbesserung der Messgenauigkeit

- Die Lösung der Messaufgabe

- Literatur und Autorenvorstellungen