LEDs

Marktsättigung etwa im Jahr 2018

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wärme sicher abführen

Um ein verlässliches LED-System zu entwickeln, muss in jedem Fall die Wärme sicher abgeführt werden. Besteht Ihrer Ansicht nach eine Chance, dass sich hier exotische Lösungen wie Peltier-Elemente oder gar Wasserkühlung etablieren?

Virey: Wasserkühlung, Peltier-Elemente und andere aktive Kühlungstechniken wie z.B. pulsierende Luftströmungen werden tatsächlich in einigen Anwendungen einsetzt. Aktive Kühlung ist in der Regel teurer als passive Kühlung und drückt zudem den Gesamtwirkungsgrad herab. Darum beschränkt sich der Einsatz aktiver Systeme auf Anwendungen mit einer sehr hohen Leistungsdichte. Ein gutes Beispiel sind UV-Bestrahlungssysteme, die mit LED ausgerüstet sind.

Um ein LED-Beleuchtungssystem zu entwickeln ist neben den Kenntnissen in der elektronischen Schaltungstechnik zusätzliches Know-how erforderlich in den Disziplinen thermisches Design und Optikdesign. Letzteres gehört in aller Regel nicht zu den Standardqualifikationen einen Elektronik-Entwicklers. Da erscheint es doch naheliegend, die bereits bestehenden LED-Design-Kits zu integrierten "Suites" zu erweitern, die das Design von LED-Lichtsystemen in allen Teildisziplinen unterstützen. Sind Ihnen solche Ansätze bekannt?

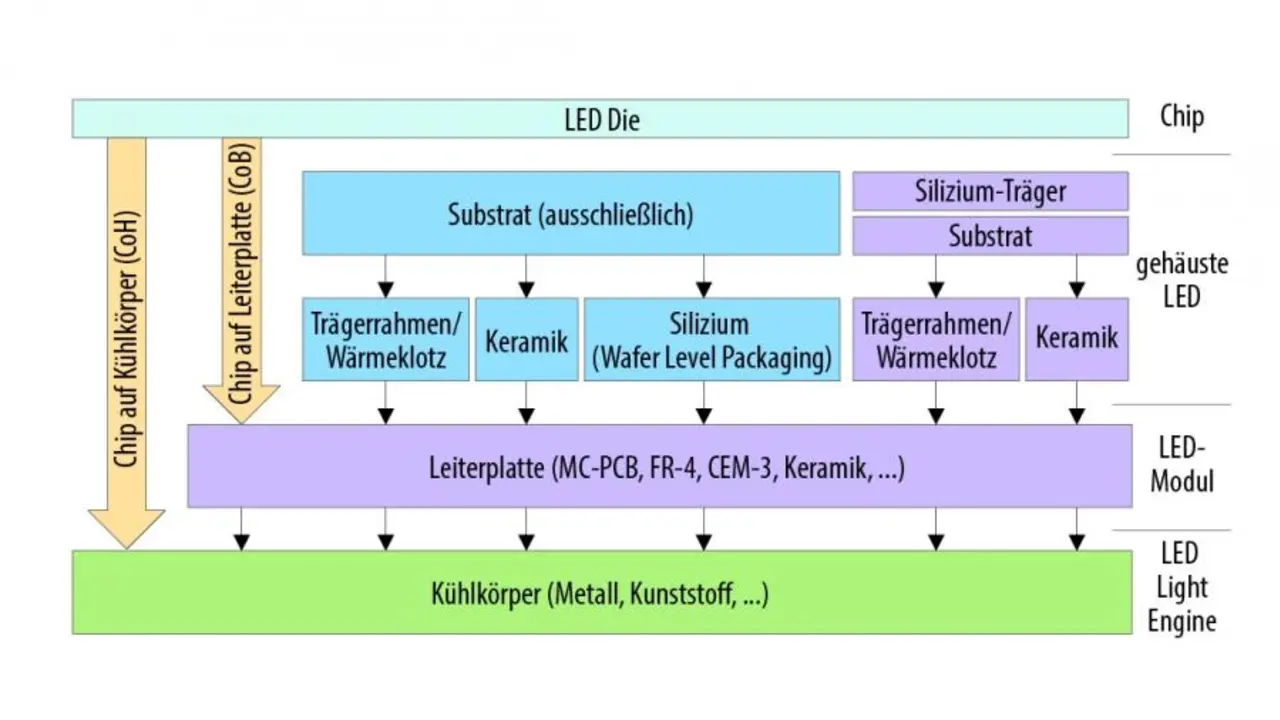

Virey: Sie haben recht, die Entwicklung eines leistungsfähigen LED-Moduls erfordert einen multidisziplinären Ansatz. Genau dies hat anfangs den traditionellen Beleuchtungsherstellern die Anwendung der LEDs in ihren Produkten erschwert. Diese mussten durch interne Maßnahmen oder durch Akquisitionen erst erworben werden. Den LED-Hersteller sind diese Hürden bewusst, und in den letzten Jahren haben sie erhebliche Anstrengungen unternommen, diesen Kundenkreis weiterzubilden und gleichzeitig ein besseres Verständnis für dessen Bedürfnisse zu entwickeln. Osram, Cree, Lumileds und all die anderen Hersteller haben jetzt ein Netzwerk qualifizierter Partner, das sie aktivieren können, wenn es darum geht, die Kunden bei ihren Systementwicklungen zu unterstützen (Bild 2). Die Rolle der Distributoren wie Future Lighting, Avnet usw. ist ebenfalls hilfreich: Einige der Distributoren haben sich als "One Stop Shop" aufgestellt, in dem vom LED-Gehäuse über Optikelemente und Thermo-Management bis hin zu den fluoreszierenden Vorsatzgläsern mit Phosphor-Beschichtung (remote phospor) alles geboten wird; diese Unternehmen haben in den letzten Jahren eine enorme Kompetenz aufgebaut.

Zur Rolle der Automobiltechik: Einen Autoscheinwerfer ausschließlich mit LEDs auszurüsten, bleibt eine Herausforderung. Innerhalb eines vergleichsweise kleinen Bauraums müssen alle Probleme der elektronischen Schaltungstechnik, des Optikdesigns und des Thermo-Managements nicht nur prinzipiell gelöst , sondern auch im Einklang miteinander als System optimiert werden. Was also kann die Beleuchtungsindustrie von den Entwicklungen der automobilen Beleuchtungstechnik lernen?

Pars Murkish: Die LED verursacht in der Beleuchtungstechnik einen Systembruch, gleichwohl müssen sich ihre Anwender mit dem Ersatz der alten Technik auseinandersetzen. Tatsache ist, dass es sich bei der LED-Integration hauptsächlich um diese Aspekte dreht. Will man etwa eine herkömmliche Glühlampe ersetzen, dann müssen einige thermische und optische Probleme gelöst werden, da das LED-System nicht in die vorgegebene kleine Bauform passt. Die Entwickler von Autoscheinwerfern haben immer schon mit diesen Problemen gekämpft; und genau dort könnten sie ihre Erfahrungen an die Beleuchtungstechnik weitergeben.

Der Zhaga-Standard ist ein Schritt hin zur Systemoptimierung insofern, als er mechanische und thermische Lösungen für die Probleme vorgibt, die in der Regel mit einer LED auftreten. Ein schlagendes Beispiel dafür sind die LED-Retrofit-Lampen für den E27-Sockel. Aber der Standard ist letztlich eine Sammlung von Lösungen verschiedener Hersteller, ihm fehlt der Wille, die verschiedenen Ansätze zu vereinheitlichen. Könnte dies zum Stolperstein werden, wenigstens in für die LED-Beleuchtung im privaten Bereich?

Murkish: Das wäre für den Verbraucher sicher ein Segen. Aber aus der Perspektive der Industrie macht eine Standardisierung macht Produkte, die zuvor etwas Besonderes waren, alltäglich und gewöhnlich; und damit sinkt dann auch die Gewinnspanne. Das ist durchaus ein kritischer Faktor: Einerseits müssen sich die Unternehmen differenzieren, um ihr Geschäft zu schützen, andererseits würde eine Standardisierung zu einer höheren Verbreitung der jeweiligen Technik beitragen. Für die nahe Zukunft können wir hier allerdings das Auftauchen einer Barriere ausschließen.

- Marktsättigung etwa im Jahr 2018

- Wärme sicher abführen