Elektronenstrahllithografie

Dünne Metaoberflächen statt dicker Linsen

Metaoberflächen können dazu beitragen, optische Systeme künftig dünner zu bauen – bei gleichzeitiger Erhöhung der Funktionalität. Mit herkömmlichen Herstellungsverfahren ließen sich bisher jedoch nur kleine Metaoberflächen realisieren.

Forscher des Fraunhofer IOF haben nun eine Metaoberfläche mit einem Durchmesser von fast 30 Zentimetern hergestellt – mittels Elektronenstrahllithografie.

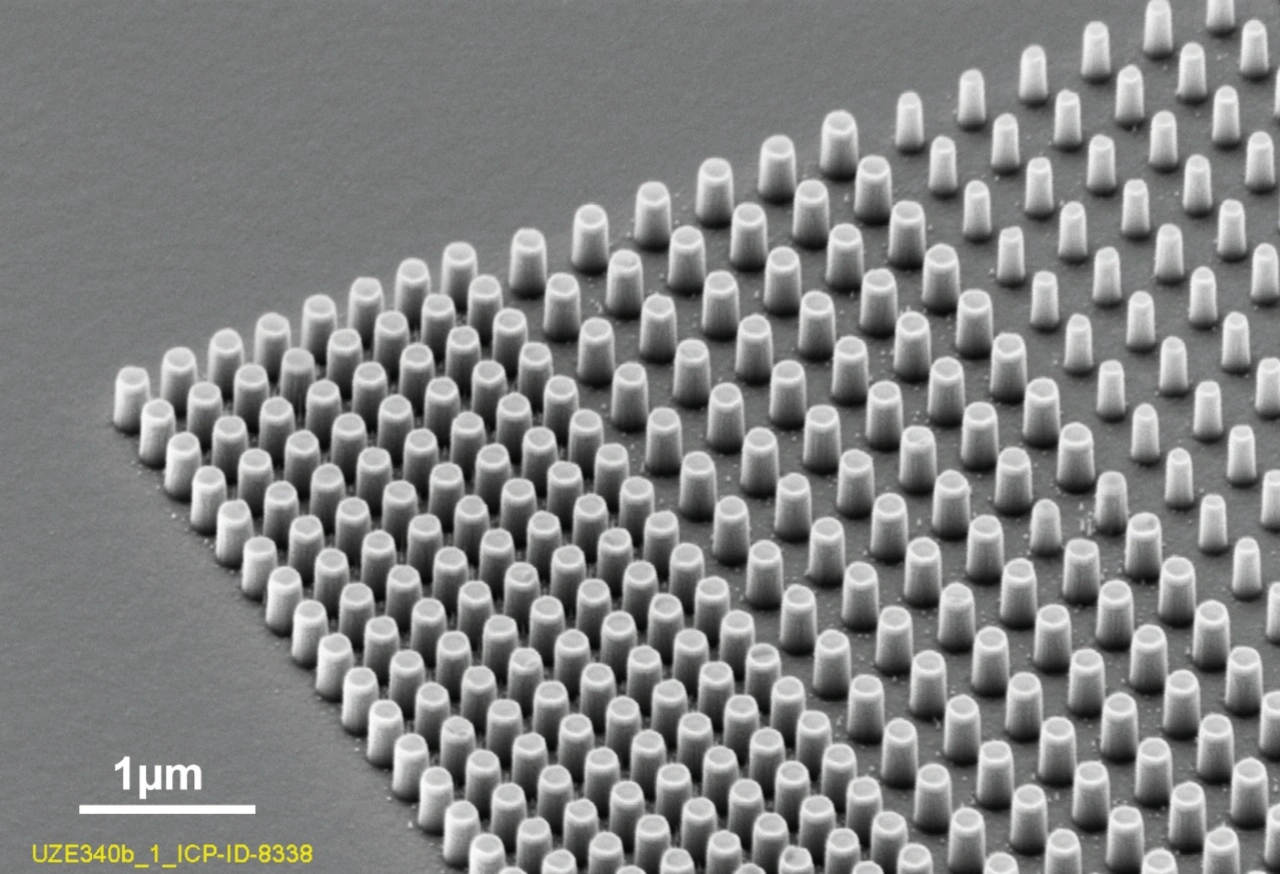

»Nach 500 Jahren Linsen und Spiegeln ist es an der Zeit, weiterzudenken«, ist Dr. Falk Eilenberger, Leiter der Abteilung für Mikro- und Nanostrukturierte Optiken am Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF, überzeugt. Eine Alternative können sogenannte Metaoberflächen sein. Dabei handelt es sich um Bauteile, die ihre komplette optische Funktion in einer Oberfläche konzentrieren und diese Funktion in der Oberfläche durch Nanostrukturen erreichen. Eilenberger erklärt den Unterschied zur klassischen Linse folgendermaßen: »In Linsen ist die Funktion durch die makroskopische Geometrie definiert. Deswegen ist die Linse auch dick und krumm. Nun haben wir stattdessen eine Metaoberfläche. Die ist dünn und auf Größenordnungen kleiner als die Wellenlänge des Lichtes strukturiert.«

In Wissenschaft und Forschung kommen Metaoberflächen schon länger zum Einsatz. Allerdings sind die Bauteile hier oft nur einige Quadratmillimeter groß. Für die akademische Forschung reicht das aus, für viele industrielle Anwendungen aber nicht – und erst recht nicht, um künftig eine reale Alternative zur klassischen Linse zu werden. Forscher des Fraunhofer IOF aus Jena haben sich daher der Frage gewidmet, wie sich Metaoberflächen in größerem Maßstab realisieren lassen. Das Ergebnis ist eine Metaoberfläche mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern. »Wir sind nicht die Erfinder der Metaoberflächen«, hält Eilenberger fest. »Aber wir sind die Einzigen, die das auf einer so großen Skala zeigen können.«

Hochaufgelöste Strukturen

»Für die Herstellung unserer Metaoberfläche haben wir eine spezielle Schreibstrategie der Elektronenstrahllithografie genutzt, die sogenannte Character-Projection«, erklärt Prof. Dr. Uwe Zeitner, Forscher am Fraunhofer IOF. Die Character-Projection ist eine Methode, bei der ein Muster in kleinere Einheiten aufgeteilt wird. Anschließend wird ein Elektronenstrahl verwendet, um jedes dieser kleinen Muster nacheinander auf einer Oberfläche zu erzeugen. Dies ermöglicht die Herstellung komplexer Strukturen mit hoher Präzision und Effizienz. »Mithilfe der Character-Projection lassen sich sehr hochaufgelöste Strukturen parallelisiert mit vergleichsweiser hoher Geschwindigkeit belichten. Das ist für die Elektronenstrahllithografie ungewöhnlich«, so Zeitner.

In ihrer wissenschaftlichen Arbeit zeigen die Forscher, dass herkömmliche lithografische Techniken für die Herstellung größerer Strukturen oft an ihre Grenzen stoßen. »Durch die kleinen Strukturdimensionen unterhalb der Wellenlänge eignet sich die hochauflösende Elektronenstrahllithografie grundsätzlich sehr gut für die Herstellung von Meta-Strukturen«, so der Forscher.

»Allerdings ist diese Technologie relativ langsam, sodass bisher im Wesentlichen nur Elemente mit kleinen Flächen damit realisiert wurden – vorrangig in der Größenordnung von wenigen Quadratmillimetern. Bei größeren Flächen erreicht die Belichtungszeit sehr schnell unrealistisch große Werte.« Durch den Einsatz der Character-Projection konnten die Wissenschaftler nun sowohl die hohe Auflösung der Elektronenstrahllithografie als auch die große Elementfläche adressieren, ohne dass die Belichtungszeit »explodiert ist«, wie Zeitner beschreibt.

Kleinere Baugröße, höhere Funktionalität

Die neue Fertigungstechnologie kann dazu beitragen, optische Systeme künftig deutlich dünner zu bauen. »Diese Technologie kann abbildende optische Systeme revolutionieren«, sagt Falk Eilenberger. »Denn damit wird es möglich, die Baugröße von Systemen zu reduzieren, bei gleichzeitiger Steigerung ihrer optischen Funktionalität.« Uwe Zeitner ergänzt konkrete Anwendungsbeispiele: »Solche große Metaoberflächen sind insbesondere für kompakte Optiken vorteilhaft, in denen auf kleinem Raum große Ablenkwinkel benötigt werden. Das ist zum Beispiel in Virtual-/Augmented-Reality-Brillen der Fall. Auch bei sehr kleinen Optiken im Smartphone lassen sich mit solchen Ansätzen vorteilhafte Bauformen realisieren.« Weitere Anwendungspotentiale liegen in der hochaufgelösten Spektroskopie oder in computergenerierten Hologrammen.