Touch-Displays

Die Tücken der PCAP-Integration

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Berührungsempfindlichkeit und Signal-Rauschabstand

Die Berührungsempfindlichkeit und der Signal-Rausch-Abstand (SNR) sind von vielen Faktoren abhängig. Der Signal-Rausch-Abstand ist ein Maß für die Qualität eines Nutzsignals, welches von einem Rauschsignal (Störsignal) überlagert ist.

Während die eigentliche, technische Größe den Abstand der mittleren Leistungen von Nutz- zu Rauschsignal beschreibt, soll in diesem Artikel der Signal-Rausch-Abstand nur als Beschreibung für den Abstand des Nutzsignals zu einem Störsignal dienen. Die Ermittlung der mittleren Leistungen der beiden Signale lässt sich bei einem PCAP-Touch-System nur schwer bewerkstelligen. Wie bereits in den vorherigen Abschnitten beschrieben, haben Faktoren wie die Auswahl und Dicke des Cover-Materials und auch die Konfiguration des Touch-Controllers einen großen Einfluss auf das Touch-Verhalten.

Ein Faktor, der dabei oft vernachlässigt wird, ist der sogenannte Strom-Rückpfad des PCAP-Systems. Für ein hohes SNR und ein gutes Touch-Verhalten, wie zum Beispiel zuverlässige Mehrfinger-Gesten-Erkennung, ist ein guter Strom-Rückpfad unbedingt erforderlich.

Um die eigentliche Bedeutung des Strom-Rückpfades zu verstehen, soll die generelle Funktionsweise eines PCAP-Systems, basierend auf „Mutual Capacitive Sensing“ erklärt werden. Bei der „Mutual Capacitive Sensing“-Methode wird die Kapazität zwischen X- und Y-Elektrode eines Touchscreens gemessen. Die eigentliche Messung der Kapazität erfolgt hierbei indirekt über den Strom aus dem aufgeladenen Kondensator geformt von X- und Y-Elektrode des Touch-Sensors. Der Strom integriert über die Zeit ergibt nach Q = ∫idt damit die Ladung des Kondensators. Die gemessene Ladung ist proportional zur Kapazität der Kondensatoren, die durch die X- und Y-Strukturen auf dem Touch-Sensor gebildet werden.

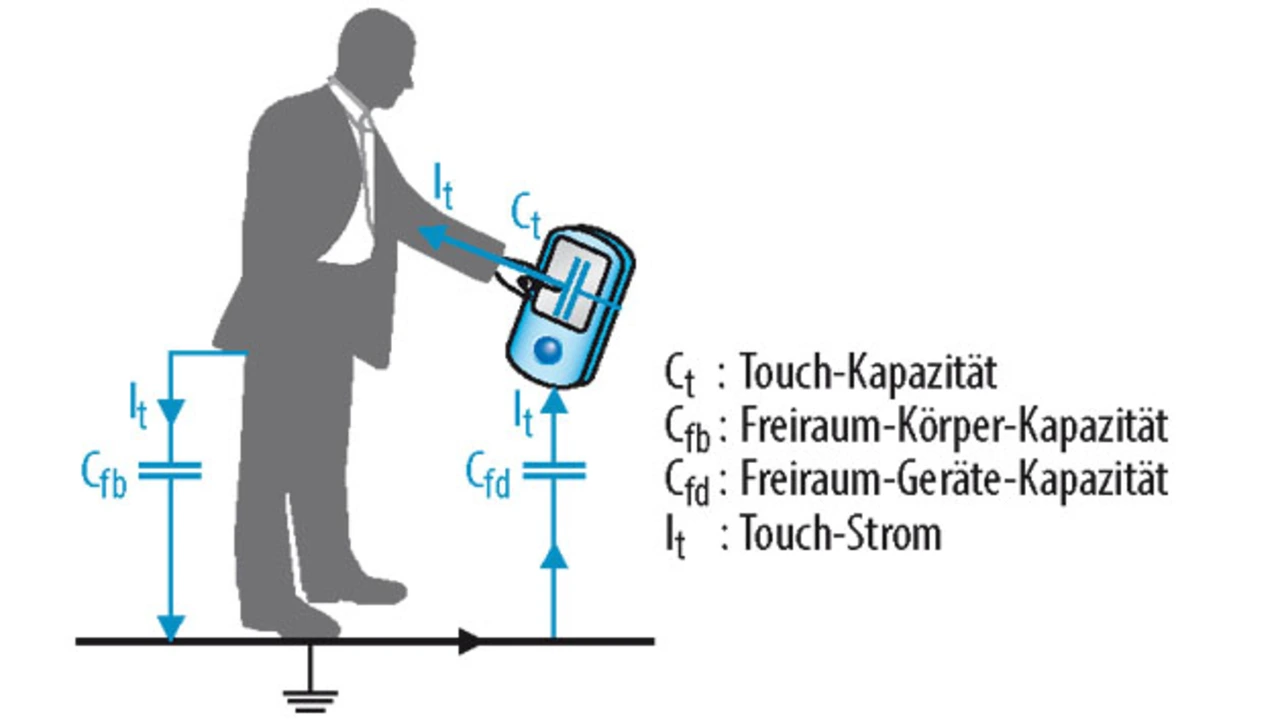

Berührt nun eine Person mit einem Finger den Touchscreen, beeinflusst dieser die gemeinsame Kapazität von X- und Y-Elektrode auf der Sensoroberfläche. Durch diese Berührung wird ein geringer Strom abgeführt, welcher den Kondensator entlädt. Dieser Strom muss über den Finger, die Hand, den Arm und den Körper der berührenden Person seinen Weg zurück zum Touch-Controller finden. Wie bei allen elektrischen Systemen muss nach dem Kirchhoffschen Gesetz die Summe aller Ströme, die in einem Knotenpunkt zusammenlaufen, gleich Null sein. Aus diesem Grund muss der Strom, welcher von dem Finger abgeführt wird, über einen Rückpfad wieder zum Touch-Controller fließen. Die Beschaffenheit dieses Rückpfades entscheidet maßgeblich über ein gutes oder schlechtes SNR im Touch-System.

„Tethered“ und „Floating“

Man unterscheidet grundsätzlich zwei verschiedene Arten von PCAP-Systemen. Die Klasse der „Floating Devices“ (schwebendes Erdpotenzial) sind drahtlose Geräte, also solche Geräte, die keine physikalische Verbindung zum Stromnetz oder Erdpotenzial haben. Sie werden über Batterie oder Akku betrieben und sind meist tragbar. Das klassische Beispiel sind etwa Smartphones oder Tablets.

Dies ist aber nur der Fall, wenn diese Geräte nicht an einem Ladegerät angeschlossen sind, oder über Ethernet-Kabel oder USB-Kabel mit einem PC verbunden sind. Werden diese Verbindungen dennoch hergestellt, reiht sich selbst ein Smartphone in die zweite Klasse der PCAP-Systeme ein – nämlich die der so genannten „Tethered Devices“ (kabelgebundes Erdpotenzial). Abgeleitet von der Bezeichnung handelt es sich hier um Geräte, die durchaus eine physikalische Verbindung zum Stromnetz oder Erdpotenzial haben.

„Floating Devices“ werden meist in einer Hand gehalten (Bild 2) und normalerweise auch noch mit dem Finger der anderen Hand bedient. Somit ist ein wesentlich kleinerer Stromrückpfad vorhanden, nämlich vom berührenden Finger über den Körper, der bedienenden Person zur haltenden Hand, und damit zurück zum Gerät.

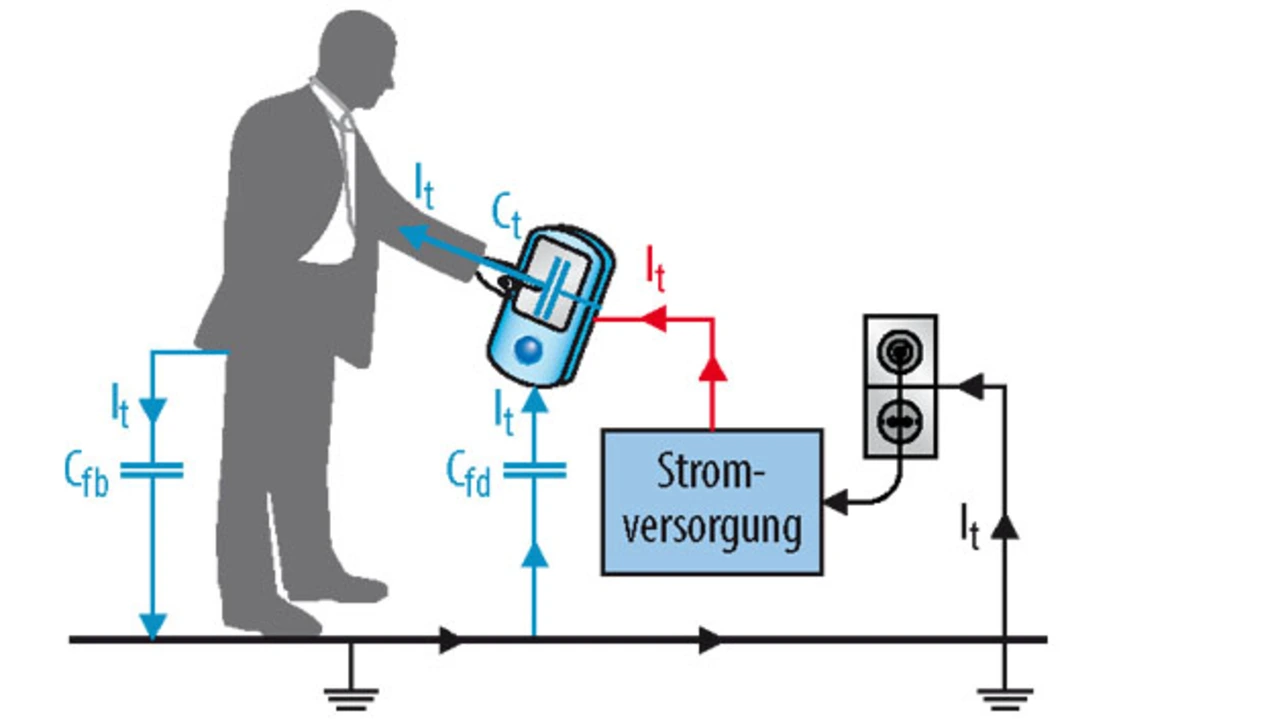

Betrachtet man nun ein „Tethered System“, welches über einen Stromanschluss (USB-Kabel, Ethernet-Kabel oder eine andere physikalische Verbindung) mit dem Stromnetz verbunden ist, wird die Situation wesentlich komplexer. Eine Verbindung zum Stromnetz bedeutet in den meisten Fällen auch eine Verbindung zum Erdpotenzial, also zum PE-Leiter. Diese Verbindung muss kein Gleichstrompfad (DC-Kopplung) sein, eine kapazitive Verbindung (AC-Kopplung) genügt.

In Bild 3 wird ein vereinfachtes Modell eines „Tethered Systems“ dargestellt. Es ist erkennbar, dass sich ein zweiter Stromrückpfad ergibt, nämlich über die Stromversorgung des Gerätes. Normalerweise ist dies ein sehr guter und niederohmiger Stromrückpfad. Allerdings kann je nach Auslegung des internen Netzteils des Gerätes dieser Strompfad unterschiedlich gut ausgeprägt sein. Vor allem Geräte mit preiswerten Schaltnetzteilen oder mit galvanisch getrennten Netzteilen bereiten häufig Probleme. Kritisch ist auch die Einkopplung von Störungen in das PCAP-System über genau diesen Strompfad. Betrachtet man Bild 3 genauer, kann man sofort weitere wichtige Fragen für einen guten Stromrückpfad ableiten:

- Wie wird das Erdpotenzial im internen Netzteil des Gerätes behandelt?

- Ist die Niederspannung nach dem internen Netzteil vom Erdpotenzial isoliert?

- Wie wird diese Niederspannung im Gerät weiter verteilt? Sind weitere Spannungsregler oder Potenzialtrennungen nach dem internen Netzteil vorhanden?

- Hat das Gerät ein Metallgehäuse, das entweder direkt oder kapazitiv mit dem Erdpotenzial verbunden ist? Gibt es andere Pfade, die das Erdpotenzial im Gerät beeinflussen können, wie zum Beispiel Ethernet-Kabel, CAN- oder USB-Anschlüsse an ein Rechensystem?

Gerade industrielle Anwendungen wie HMI-Steuerungen befinden sich oft in Werkhallen oder Produktionsbereichen, in denen weitere industrielle Maschinen oder Antriebe laufen, die die Netzqualität beeinflussen. Diese Störungen können über die Stromversorgung in das PCAP-Gerät gelangen und haben einen erheblichen Einfluss auf das Signal-Rausch-Verhalten.

Im extremen Störfall können die eingekoppelten Störsignale zu Selbstauslösungen, sogenannten „Ghost Touches“ führen. In diesem Fall sind die Störungen so groß, dass sie die gesetzte Auslöseschwelle im Touch-Controller überschreiten und somit ohne Berührung einen Touch auslösen. Für ein gutes Touch-Verhalten ist immer ein kurzer, niederohmiger und mit wenigen Störungen belasteter Stromrückpfad notwendig.

Diesen Herausforderungen kann man durchaus mit leistungsstarken Signalverarbeitungsroutinen im Touch-Controller entgegen treten. Data Modul beispielsweise verwendet bei der easyTOUCH-Produktfamilie ausschließlich ICs der maXTouch-Serie von Atmel. Durch zahlreiche EMV- und Anwendungstests konnte bewiesen werden, dass es sich hier um PCAP-Controller handelt, die bedenkenlos im industriellen Umfeld eingesetzt werden können.

Abgeleitet aus den oben beschriebenen technischen Anforderungen an ein PCAP-System wird klar, dass es im Vergleich zu einem resistiven Touch-System wesentlich komplexer ist. Bei einem resistiven System wird der Touch-Punkt lediglich durch eine mechanische Betätigung und eine nachfolgende Widerstandsmessung bestimmt. Leitungsgebundene Störungen haben nur geringe bis gar keine Auswirkung auf einen resistiven Touch, während dies für PCAP-Systeme eine große Herausforderung darstellt. Auch wird kein Stromrückpfad benötigt, da die Messung des Widerstandes direkt im System durchgeführt wird und kein Strom über den Bediener das Gerät verlässt.

Die Frage, ob der „design-out resistiv – design-in PCAP“-Ansatz wirklich zielführend für ein Touch-System ist, beantwortet sich abschließend von selbst. Wird ein resistives Touch-System einfach durch ein PCAP-Touch-System ersetzt, wird kein optimales System geschaffen und die Bedienung leidet unter einem schlechten Touch-Verhalten. Doch trotz des technischen Mehraufwandes, welcher für ein PCAP notwendig ist, überwiegen auch im industriellen Umfeld die Bedienvorteile wie Mutltitouch und Gestenerkennung. Umso wichtiger ist es, dass in der Designphase einer solchen Anwendung ein zuverlässiger Partner hinzugezogen wird, der das Projekt von Anfang an in seiner Gesamtheit betrachtet, um das bestmögliche Touch-Verhalten zu gewährleisten.

Quellen:

[1] Corning Gorilla Glas Information Sheet:http://www.corninggorillaglass.com/characteristics

[2] Schott XensationTM Product Specification:http://www.schott.com/xensation/english/index.html

- Die Tücken der PCAP-Integration

- Berührungsempfindlichkeit und Signal-Rauschabstand

- Autoren