Fehler vermeiden

VNAs richtig kalibrieren

Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) sind wahrscheinlich die vielseitigsten Messgeräte im HF- und Mikrowellenbereich. Aber auch die Messgenauigkeit eines VNA hat ihre praktischen Grenzen. Wie können Fehlerkorrekturen und Kalibrierungen helfen, die Messgenauigkeit zu optimieren?

Ein VNA eignet sich zur hochgenauen Messung der Streuparameter (S-Parameter) bei einer Vielzahl von Messobjekten – von einfachen Kabeln, Filtern und Verstärkern bis hin zu komplexen Subsystemen. Doch jeder VNA besteht aus realen Bauteilen wie zum Beispiel Mischern, Kabeln, Steckverbindern, die alle nur eine endliche Genauigkeit aufweisen. Aus demselben Grund kommt es durch externes Zubehör, wie zum Beispiel Testportkabel und Adapter, zu Messfehlern. Mit Hilfe der Kalibrierung kann der Anwender jedoch die sich daraus ergebenden Messunsicherheiten auf ein Minimum beschränken.

Warum ist die Kalibrierung eines VNA notwendig?

Eine Kalibrierung wird in der Regel jedes Mal dann vorgenommen, wenn ein VNA für eine bestimmte Messaufgabe konfiguriert wird. Die Aufgabe der Kalibrierung liegt in der Beseitigung systematischer Fehler, im Messgerät selbst sowie im gesamten zum Messaufbau gehörenden externen Zubehör. Zufällige Fehler, wie beispielsweise Drift, Rauschen und die Wiederholbarkeit von Steckverbindungen lassen sich durch den Kalibriervorgang nicht korrigieren. Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen Kabeln und Steckverbindern sowie den Gebrauch von Drehmomentschlüsseln lässt sich deren Einfluss auf die Messgenauigkeit jedoch reduzieren.

Im Wesentlichen handelt es sich bei einem VNA um einen mehrkanaligen, hochlinearen Empfänger. Im Prinzip limitieren die drei nachfolgend beschriebenen Unzulänglichkeiten die Messgenauigkeit eines VNA:

- Anpassung (Match): Die Anpassung eines VNA an den Testport ist meist hinreichend, allerdings keinesfalls hervorragend. Selbst eine Anpassung von 20 dB kann zu Messfehlern von über 1 dB führen. Eine zusätzliche Korrektur dieser Testportanpassung (sowohl der Quellenanpassung, Source Match, als auch der Lastanpassung, Load Match) reduziert den Betrag dieser Fehler deutlich.

- Frequenzgang (Frequency Response): Moderne Vektornetzwerkanalysatoren sind bezüglich ihres internen Frequenzgangs werksseitig kalibriert. Jedoch haben extern angeschlossene Kabel und Adapter einen Frequenzgang, der vor Durchführung von Übertragungs- und Reflexionsmessungen separat kalibriert werden muss.

- Richtschärfe (Directivity): Das Reflektometer eines VNA trennt die vorlaufende und reflektierte Welle des DUT. Leider funktioniert ein Reflektometer niemals ganz fehlerlos. Das heißt, dass ein bestimmter Betrag des vorlaufenden Signals direkt in den Reflexionszweig eingekoppelt wird. Dies hat besonders Auswirkungen auf die Messung kleiner Reflexionsfaktoren.

Fehlerkorrekturverfahren

Die Kalibrierung stellt eine Möglichkeit zur Korrektur der oben genannten Unzulänglichkeiten dar. Theoretisch gibt es eine Vielzahl von mathematischen Lösungen zur Fehlerkorrektur eines VNA. Nur ein Teil davon ist jedoch praktikabel und kostengünstig einsetzbar und findet sich in vielen Netzwerkanalysatoren wieder.

Im Allgemeinen werden die Kalbrierverfahren dadurch bestimmt, wie viele Messtore zum Einsatz kommen. Auch die Hardware-Topologie des VNA (das heißt die Anzahl der im VNA enthaltenen unabhängigen Empfänger) sowie der gewünschte Genauigkeitsgrad müssen einbezogen werden. Diese vier Hauptarten der Kalibrierung stehen meist zur Verfügung:

Jobangebote+ passend zum Thema

- Full 2-Port: Dies ist die am häufigsten eingesetzte Art der Kalibrierung. Es werden alle vier S-Parameter korrigiert (Bild 1).

- Full 1-Port: Hier wird nur ein Tor kalibriert. Diese Kalibrierungsart kommt bei Eintor-Messobjekten oder für Zeitbereichsmessungen zum Einsatz.

- 1-Path 2-Port: Es wird ein Messtor für Reflexionsmessung sowie teilweise der Transmissionspfad korrigiert. Eine Korrektur der Lastanpassung erfolgt nicht. Daher sollten nur Messobjekte mit einer Einfügungsdämpfung von größer 10 dB mit Hilfe dieser Kalibrierungsart gemessen werden.

- Frequency Response: Hierbei handelt es sich streng genommen eher um eine Normierung als um eine Kalibrierung, wobei nur ein Parameter teilweise korrigiert wird. Sie wird normalerweise von erfahrenen VNA-Anwendern vermieden.

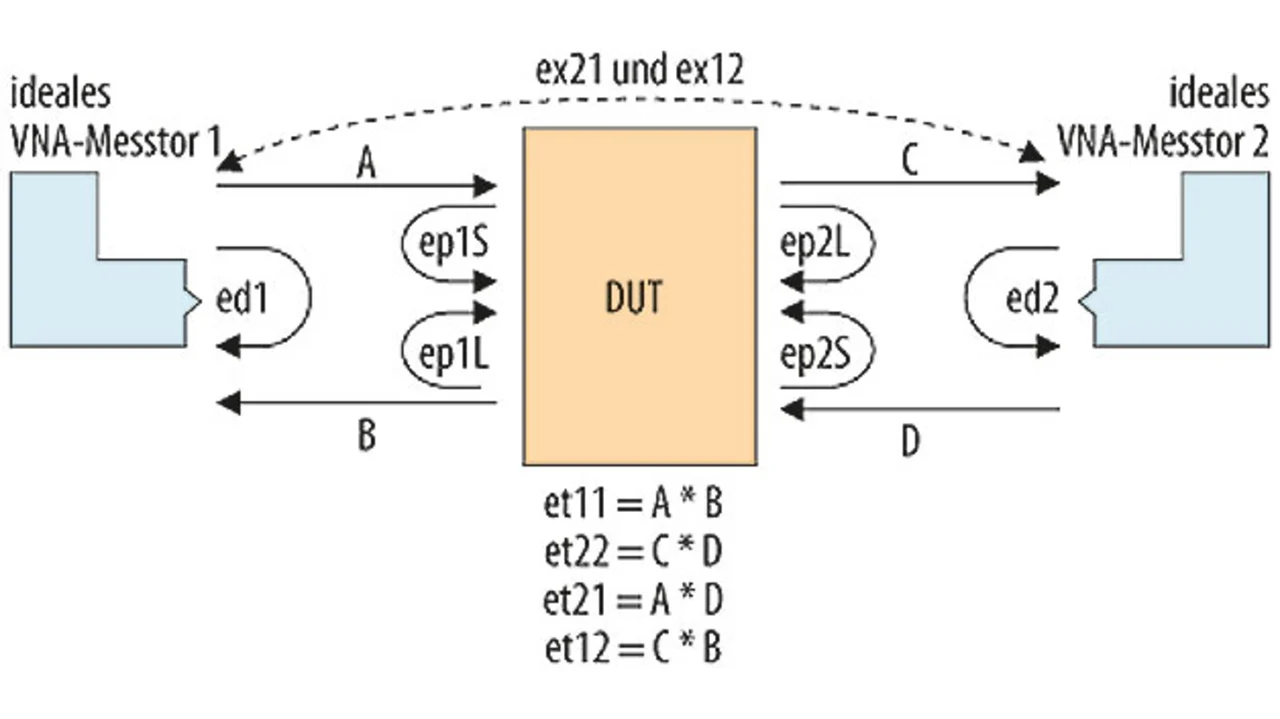

Jedes Verfahren wird mittels eines Fehlermodells beschrieben. Dabei werden sämtliche Fehlerterme in einer Fehlermatrix zusammengefasst, die mathematisch zwischen einem idealen VNA und dem DUT eingesetzt wird. Über eine Matrizenoperation werden dann die gemessenen Rohdaten mit dem Inhalt der Fehlermatrix multipliziert und das korrigierte Messergebnis am VNA dargestellt.

Die sich aus dem Fehlermodell ergebenden Gleichungen können gelöst werden, indem Kalibriernormale mit bekanntem Verhalten gemessen und die Messergebnisse in diese Gleichungen eingesetzt werden. Die gängigsten Kalibrierverfahren sind die OSLT-Kalibrierung (Open, Short, Load, Through), die einen Satz vollständig charakterisierter Kalibriernormale erfordert, sowie die Selbstkalibrierungsverfahren, wie zum Beispiel das LRL-Verfahren (Line, Reflect, Line), das lediglich teilweise charakterisierte Kalibriernormale erfordert.

Praktische Aspekte des Kalibrierverfahrens

Die eigentliche Kalibrierung erfordert spezielle Eintor- oder Zweitor-Kalibrierkomponenten. Diese Komponenten sind normalerweise in einem Kalibrier-Kit enthalten.

Durch fertigungsbedingte Toleranzen weichen die Eigenschaften der einzelnen Komponenten von denen eines idealen Standards ab. Aus diesem Grund sind die enthaltenen Komponenten individuell vermessen und deren Daten in gedruckter Form und in digitaler Form dem Kalibrier-Kit beigefügt. Es ist deshalb notwendig, diese Korrekturwerte vor dem eigentlichen Kalibriervorgang in das Messgerät zu laden.

Während theoretisch jedes bekannte Bauteil als Kalibriernormal verwendet werden kann, solange es genau genug charakterisiert worden ist, gelten in der Regel Open-, Short-, Load- und Übertragungsleitung als bevorzugte Kalibrierungskomponenten. Das liegt daran, dass sie problemlos herzustellen sind, mit hoher Genauigkeit zu charakterisieren sind und dass sie für die gängigen Übertragungsmedien, wie beispielsweise Koaxialleitungen, Hohlleiter und Mikrostreifenleiter, verfügbar sind.

Das wohl am leichtesten zu fertigende Kalibriernormal ist der Kurzschluss (Short). Der Reflexionskoeffizient vom Wert 1 hängt nur von der Länge einer eventuell vorgeschalteten Leitung ab. Dies ist die Länge zwischen der Referenzebene des Steckers und der aktuellen Kurzschlussebene. In der Praxis kann die über diese Länge auftretende Dämpfung vernachlässigt werden. In besonderen Fällen kann die Dämpfung aber unter Verwendung der polynomialen Koeffizienten L0 bis L3 beschrieben werden.

Für Hohlleiter kann der Kurzschluss einfach eine Metallpatte oder – im Falle eines Offset-Short – ein Stück gerader Hohlleiter vor der Metallplatte sein. Auf On-Wafer-Kalibriersubstaten finden sich spezielle, einfach herzustellende Kurzschlussflächen.

Die Fertigung von Open-Kalibriernormalen ist etwas komplizierter. Während alle vor dem Leerlauf befindlichen Leitungen ähnlich wie beim Kurzschluss berücksichtigt werden müssen, bildet das offene Ende des Innenleiters zudem eine frequenzabhängige Kapazität. Gewöhnlich wird diese Kapazität unter Verwendung der polynomen Koeffizienten C0 bis C3. beschrieben. Die Frequenzabhängigkeit wird wie folgt angegeben:

C(f) = C0 + C1· f + C2· f2 + C3· f3

Beim Hohlleiter gibt es keinen Leerlauf, sodass stattdessen Offset-Shorts verwendet werden, welche für gewisse Frequenzen den Kurzschluss in einen Leerlauf transformieren.

Für Mikrostreifenleiter und On-Wafer-Substrate existieren ensprechende Strukturen. Diese sind jedoch zuweilen schwierig zu charakterisieren. Daher wird der Leerlauf oftmals nicht als Kalibriernormal für On-Wafer-Messungen verwendet. Anstelle dessen gelten Kalibrierverfahren, wie z. B. LRL-, TRL-Verfahren (Through, Reflect, Line) und LRM-Verfahren (Line, Reflect, Match) als bevorzugte Verfahren für diese Übertragungsmedien.

Die Load (auch „Match” oder „Termination” genannt) ist das Bauteil, dessen Impedanzwert der Systemimpedanz entspricht. In den meisten Fällen besteht die Load aus einem Präzisionswiderstand, der oftmals individuell abgeglichen ist. Koaxiale Breitbandabschlüsse (Terminations) sind derzeit bis zu 145 GHz (bei Verwendung eines 0,8 mm-Steckers) für die Messgerätekalibrierung erhältlich (Bild 2). Der Durchgang (Thru-Line) kann auf zwei verschiedene Arten für Kalibrierzwecke genutzt werden:

- als Durchgangsverbindung (Thru) für die direkte Verbindung der beiden Messtore (innerhalb einer OSLT-Kalibrierung)

- oder als Impedanzstandard für die LRL-Kalibrierung.

Die Durchgangsverbindung wird in der Regel als verlustfrei und optimal angepasst angesehen. Es kann jedoch auch Fälle geben, in denen die Einfügungsdämpfung Berücksichtigung finden muss.

- VNAs richtig kalibrieren

- Welcher Genauigkeitsgrad kann erreicht werden?