Alle Möglichkeiten nutzen!

Wie LPWAN-Geräte länger laufen können

Neuerungen im Bereich stromsparender Funktechnik (Low-Power Wireless) führen zu mobilfunkbasierten IoT-Anwendungen mit noch nie dagewesener Effizienz.

Aufgrund seiner globalen Reichweite, Robustheit, des geringen Stromverbrauchs und fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen entwickelt sich das mobilfunkbasierte IoT zur führenden LPWAN-Technik (Low-Power Wide-Area Network). Vom Asset-Tracking und der intelligenten Verbrauchsmessung (Smart Meter) bis hin zur intelligenten Stadt (Smart City) und der intelligenten Landwirtschaft (Smart Farming) ermöglicht das mobilfunkbasierte IoT die Kommunikation vernetzter Systeme über Entfernungen von mehr als einem Kilometer, und das bei geringem Strombedarf.

Wie viel Energie dabei verbraucht wird, hängt jedoch von der Effizienz des mobilfunkbasierten IoT-Bausteins und der Anwendung ab. Schlechte Designentscheidungen können sich nachteilig auf die Batterielebensdauer auswirken und dazu führen, dass Akkus und Batterien häufiger aufgeladen bzw. gewechselt werden müssen, was zu mehr Aufwand führt. Ein Ansatz besteht darin, eine größere Batterie zu verwenden, das ist aber mit höheren Kosten, größerem Volumen und höherem Gewicht verbunden. Besser wäre es, wenn Entwickler einen systematischen Ansatz für das Design von IoT-Anwendungen wählen. Denn damit kann sichergestellt werden, dass kein einziges Joule Energie verschwendet wird.

Es beginnt mit der Auswahl der effizientesten Hardware und Software und endet mit der Anbindung an Cloud-Dienste; damit können Entwickler z. B. beim Asset-Tracking den Stromverbrauch gegen die Standortgenauigkeit abwägen.

Leistungsaufnahme minimieren

Die Funkübertragung ist zwar nicht der einzige Faktor, der sich auf die Batterielebensdauer auswirkt, sie trägt aber am stärksten zum Energieverbrauch bei. Je schneller ein LTE-M-/NB-IoT-Funk-IC eingeschaltet werden kann, seine Daten sendet und wieder in den Ruhezustand übergeht, oder je schneller eine GNSS-Funkeinheit eine Gruppe von Satelliten anpeilen, den Standort bestimmen und wieder in den Ruhezustand übergehen kann, desto effizienter wird das IoT-Gerät sein.

Eine gewisse Funkaktivität ist immer erforderlich, um sicherzustellen, dass das mobilfunkbasierte IoT-Gerät im Netz registriert ist und mit ihm verbunden bleibt, sodass die Daten bei Bedarf praktisch sofort gesendet werden können. Es gibt jedoch mehrere Stromspartechniken, um die Funkübertragungszeit zu minimieren und gleichzeitig eine zuverlässige Netzwerkverbindung zu gewährleisten.

Die erste dieser Stromspartechniken ist der erweiterte diskontinuierliche Empfang (eDRX). Dabei überwacht der IoT-Chip die eingehenden Nachrichten des Netzes weniger häufig und spart so Energie, da das Funkmodul nicht so oft eingeschaltet werden muss. Das IoT-Gerät bleibt dennoch mit dem Netz verbunden und registriert, verbringt aber längere Zeit im Ruhezustand.

Dafür ist allerdings ein Kompromiss erforderlich: Führt der mobilfunkbasierte IoT-Baustein keine Überwachung der eingehenden Nachrichten durch, ist er auch für das Netz nicht erreichbar – eine solche Nichtverfügbarkeit führt zu Latenz in der Mobilfunk-Kommunikation. Das eDRX-Intervall ist zwischen einem Mindest- und einem Höchstwert programmierbar, sodass Entwickler ein Gleichgewicht zwischen Leistungsaufnahme und Latenzzeit finden können, das den Anforderungen ihrer Anwendung entspricht.

Die zweite Stromspartechnik hebt die Energieeinsparung auf ein höheres Niveau, indem der mobilfunkbasierte IoT-Chip in einen Deep-Sleep-Zustand versetzt wird. Der Energiesparmodus (PSM; Power Saving Mode) schaltet das Modem ab, während der IC weiterhin im Netz registriert ist. Der Baustein ist dann für eine bestimmte Zeit nicht erreichbar, lässt sich aber jederzeit wieder aktivieren (z. B. als Reaktion auf einen Alarm).

Der Chip muss jedoch weiterhin eine Verbindung zum Netz aufrechterhalten. Dazu wird er aktiviert und sendet regelmäßig ein Tracking Area Update (TAU) an das Netz, wobei die Häufigkeit durch den Periodic-TAU-Timer bestimmt wird. Alternativ kann die Anwendung den Chip aktivieren, um eine Uplink-Nachricht zu senden, bevor der Timer abgelaufen ist. Dies verbraucht jedoch mehr Strom als das Warten auf den Timer.

Jobangebote+ passend zum Thema

Jedes Mikrowatt optimal nutzen

Nordic Semiconductor ist bekannt für seine Funkchips, die jedes Mikrowatt an Leistung optimal nutzen. Mit der neuesten Ergänzung der nRF91-Serie mobilfunkbasierter IoT-Chips geht das Unternehmen nun noch einen Schritt weiter. Der »nRF9151« ist ein SiP (System in Package) und wurde von Grund auf dahingehend optimiert, den Energieverbrauch zu minimieren. Es bietet neben den Nordic-eigenen Energiesparfunktionen auch Unterstützung für eDRX und PSM.

Ein Beispiel für die Energiesparfunktionen von Nordic ist die »eingeschränkte Mobilität«, die den Wechsel zwischen den Mobilfunkzellen einschränkt, um die Modem-Aktivität für Geräte zu verringern, die überwiegend stationär betrieben werden. Eine weitere Funktion ist die »länderspezifische Suchoptimierung«, bei der die Parameter für die Netzsuche in 70 Ländern vorinstalliert sind, um die Leistungsaufnahme bei der ersten Suche nach einem Netz an einem neuen Standort zu senken. Die dritte Technik trägt den Namen »abort network search early«, mit der das Modem bei schlechten Funkbedingungen angewiesen werden kann, die ersten Versuche, eine Verbindung zu einem Netz herzustellen, abzubrechen und es später erneut zu versuchen, anstatt Energie für eine längere Suche zu verbrauchen.

Da Nordic die gesamte Hard- und Software entwickelt, bietet der nRF9151 SiP eine hocheffiziente und optimierte Lösung mit geringer Leistungsaufnahme, die 3GPP Release 14 LTE-M/NB-IoT und DECT NR+ (den weltweit ersten nicht mobilfunkbasierten 5G-Standard) unterstützt.

Bei der Entwicklung der nRF9151-Architektur wurde entschieden, das SiP für bestimmte Anwendungen ausschließlich mit selbst gewonnener Energie (Harvested Energy, z. B. Fotovoltaik) zu versorgen. Unabhängig davon, wie effizient das mobilfunkbasierte IoT-Produkt an sich ist: Energy-Harvesting verlängert die Batterielebensdauer noch einmal deutlich. Und im Falle des nRF9151-SiP stellt Energy-Harvesting keinerlei Einschränkungen für die Anbindung oder die Rechenleistung des Chips dar.

Ein Vorbehalt könnte sein, dass Energy-Harvesting den Arbeitszyklus der Anwendung einschränken könnte. Da die IoT-Chips von Nordic jedoch flexibel sind, lässt sich der Arbeitszyklus an die prognostizierten Energiereserven der Batterie anpassen.

Eine weitere Verbesserung des nRF9151, mit der sich die Batterielebensdauer in bestimmten Anwendungen verlängert, ist die Unterstützung der Leistungsklasse 5 mit 20 dBm Ausgangsleistung. Diese ergänzt den bestehenden Support der Leistungsklasse 3 mit 23 dBm der nRF91-Serie. Mit dieser zusätzlichen Unterstützung in Hinblick auf die Ausgangsleistung kann Sendeleistung eingespart und die Batterielebensdauer verlängert werden, sobald die Ausgangsleistung der Klasse 5 den Anforderungen der Anwendung entspricht. Diese Verbesserung sorgt für mehr Flexibilität und erweitert den Anwendungsbereich des SiP.

Längere Batterielebensdauer für Asset-Tracking-Anwendungen

Asset-Tracking ist eine der wichtigsten mobilfunkbasierten IoT-Anwendungen. Mit der durchgängigen Mobile-IoT-Unterstützung von Nordic, die nRF-Cloud-Dienste beinhaltet, können Entwickler, die den nRF9151 (und andere SiPs der Serie nRF91) verwenden, die Batterielebensdauer weiter verlängern, indem sie die Ortungsdienste nutzen und die Genauigkeit der Ortung gegen den Stromverbrauch abwägen.

Die nRF Cloud Location Services von Nordic unterstützen drei stromsparende Ortungstechniken. Die erste heißt »Assisted und Predicted GPS« (A- und P-GPS). Sie bietet eine Positionsgenauigkeit auf GPS-Niveau, zieht aber weniger Batteriestrom als ein herkömmliches GPS. A-GPS greift auf Satellitenunterstützungsdaten zu, die in einer bodengestützten GPS-Datenbank gespeichert sind und über das LTE-Netz an das IoT-Gerät weitergeleitet werden. Dadurch kann das IoT-Gerät die Satelliten in Sekunden statt in Minuten finden und so Energie sparen. Die P-GPS-Technik baut auf A-GPS auf, indem sie dem IoT-Gerät mehr als zwei Wochen an Unterstützungsdaten zur Verfügung stellt. Das Ergebnis ist eine noch größere Stromeinsparung für Geräte, die sich über längere Zeiträume im Ruhezustand befinden.

Mit der zweiten Ortungstechnik, den LTE-Ortungsdiensten, lässt sich im Vergleich zu P- und A-GPS noch mehr Batteriestrom sparen. Die Technik ortet das Asset-Tracking-Gerät, indem sie ermittelt, in welcher Mobilfunkzelle sich das Gerät befindet. Die Zellenkennung wird dann mit einer Datenbank bekannter Basisstationsstandorte abgeglichen. Die Genauigkeit beträgt bis zu 1 km, und die Batterielebensdauer wird nur geringfügig beeinträchtigt. Die Multizellen-Ortung baut auf der Einzelzellen-Technik auf, indem sie die Position mehrerer nahegelegener Basisstationen statt nur einer abgleicht, um eine Genauigkeit von bis zu einigen 100 m zu erreichen und gleichzeitig den Stromverbrauch niedrig zu halten.

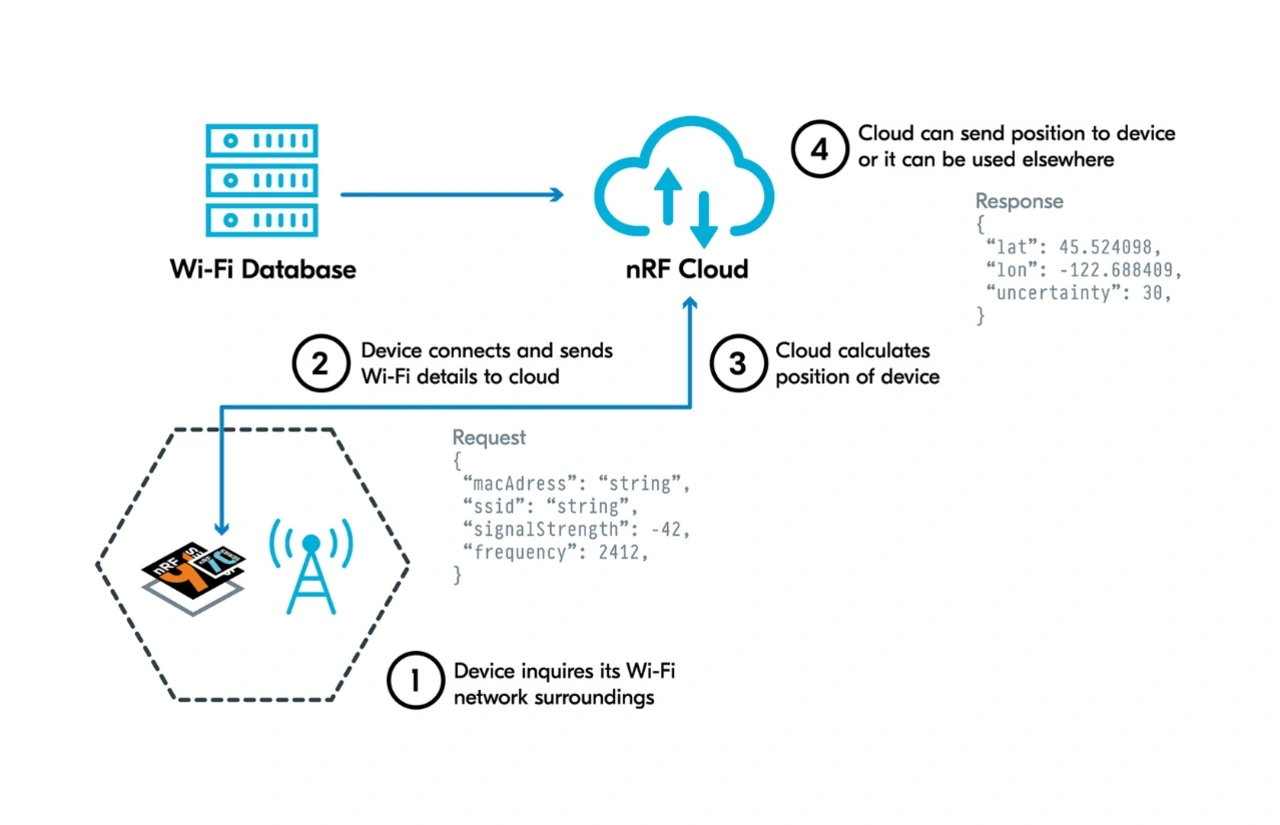

WiFi-Lokalisierung lässt sich auch für Asset-Tracking nutzen. Dazu müssen Entwickler den nRF9151 oder andere SiPs der Serie nRF91 mit dem WiFi-Companion-IC nRF7000 von Nordic kombinieren. Bei der WiFi-Lokalisierung fragt der nRF7000 jeden nahegelegenen WiFi-Access-Point (AP) nach dessen Service Set Identifier (SSID) ab. Der nRF9151 leitet die SSID dann über NB-IoT oder LTE-M an die nRF Cloud weiter. Diese prüft dann eine oder mehrere WiFi-SSID-Datenbanken und gibt den SSID-Standort sowie den Grad der Unsicherheit für diesen Standort an eine Benutzerschnittstelle, z. B. ein Smartphone, zurück (Bild 2).

Die WiFi-SSID-Ortung ist viel präziser (ca. 20 m Auflösung) als zellbasierte Ortungsfunktionen und benötigt weniger Energie als GNSS.

nRF-Cloud-Dienste unterstützen auch das Constrained Application Protocol (CoAP), ein sehr effizientes Protokoll im Vergleich zu Message Queuing Telemetry Transport (MQTT), Representational State Transfer (REST) und Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Auch CoAP trägt dazu bei, dass die Batterie länger laufen kann.

Fazit

Hocheffiziente mobilfunkbasierte IoT-SiPs und nRF-Cloud-Dienste ermöglichen den Herstellern von Asset-Trackern, leichte, kompakte Geräte mit leistungsstarken Verarbeitungsfunktionen zu entwickeln, die sich jahrelang mit einer einzigen Batterieladung betreiben lassen. Dies senkt den Wartungsbedarf, und da sich die Produktion und Entsorgung von Batterien drastisch reduziert, profitiert auch die Umwelt.