Funkkommunikation

Mehrere Funktransceiver kombinieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Gleichzeitige Übertragung von Bluetooth und Wi-Fi

Es ist möglich, die gleichzeitige Übertragung von Bluetooth und Wi-Fi zu arrangieren, indem in Bluetooth das »Adaptative Frequency Hopping« implementiert wird. Bei diesem Verfahren scannt der Bluetooth-Transceiver das gesamte 2,4-GHz-Band, um festzustellen, welche Kanäle belegt sind, und benachrichtigt dann die anderen Bluetooth-Geräte, um diese Kanäle im Frequenzsprungverfahren zu vermeiden. Bei diesem Verfahren kann es vorkommen, dass die leistungsstärkeren Wi-Fi-Signale den Bluetooth-Empfänger sättigen und zu einem erheblichen Verlust der Empfindlichkeit und damit der Reichweite der Bluetooth-Verbindung führen.

Ein solches System kann eine Wi-Fi-Bluetooth-Koexistenz ermöglichen, obwohl sich die belegten Kanäle im Laufe der Zeit ändern können, sodass es sich nicht um eine völlig robuste Lösung handelt. In einem solchen System müssen die Wi-Fi- und Bluetooth-Antennen unterschiedlich sein, um direkte Interferenzen zwischen den beiden Funkgeräten zu vermeiden, und idealerweise auch einen gewissen räumlichen Abstand aufweisen.

Zwei Funktransceiver, zwei Bänder

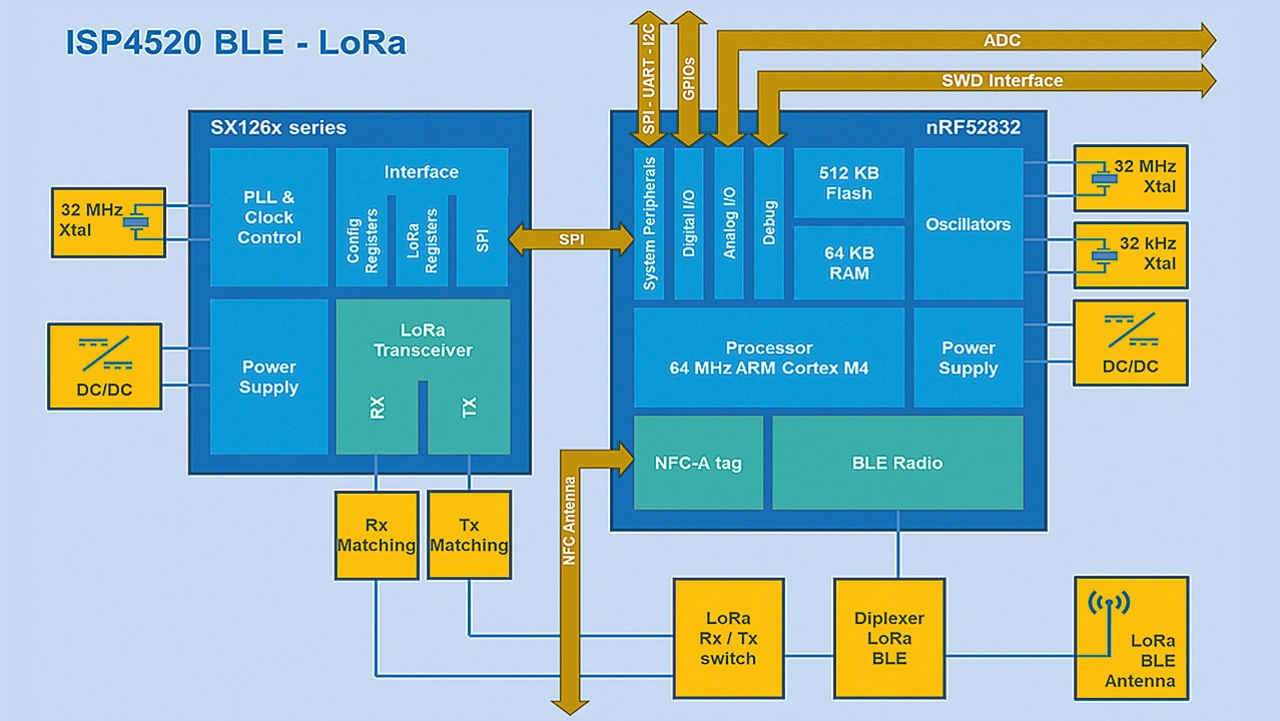

Was ist mit dem Fall, dass zwei Funktransceiver eingesetzt werden sollen, die in verschiedenen Frequenzbändern arbeiten? Solche Anforderungen sind relativ häufig, um von den unterschiedlichen Eigenschaften von Funksystemen zu profitieren, die in verschiedenen Bereichen des Spektrums arbeiten. Dies wäre beispielsweise der Fall bei einem Bluetooth-Transceiver mit kurzer Reichweite, der zusammen mit einem Transceiver mit niedrigerer Datenrate und langer Reichweite, z. B. LoRa, in einem System arbeitet.

In gewisser Hinsicht ist dies einfacher, da weniger Bedenken bestehen, dass sich die Funktransceiver gegenseitig über die Luftstrecke stören. Wenn die beiden Funktransceiver nahe beieinander auf derselben Platine platziert werden, ist sicherzustellen, dass subtile Resonanzen auf der Platine die Funkleistung nicht beeinträchtigen. Bei zwei weitgehend unabhängigen Funktransceivern ist die Aufgabe dagegen relativ einfach.

Eine Antenne für zwei Funktransceiver

Soll ein sehr kleines Gerät entworfen werden, könnte auch eine einzige Antenne für die beiden Funktransceiver verwendet werden. Dies stellt zwei große technische Herausforderungen dar:

- erstens die Entwicklung einer Dualband-Antenne und

- zweitens die Frage, wie die beiden Funktransceiver in geeigneter Weise isoliert werden und gleichzeitig sich die Antennenverbindung herstellen lässt.

Der Entwurf einer Dualband-Antenne ist nicht einfach. Realistisch betrachtet ist es unwahrscheinlich, dass eine Antenne für beide Frequenzen optimiert werden kann, insbesondere wenn die Baugröße durch den knappen Platz im Endgerät limitiert wird. In der Regel muss sich der Entwickler also entscheiden, welcher Frequenz er den Vorzug geben will. Im obigen Beispiel der LoRa/BLE-Anwendung ist es wahrscheinlich sinnvoll, den LoRa-Transceiver mit großer Reichweite zu bevorzugen. Denn BLE wird eher von einer Person in unmittelbarer Nähe zur Konfiguration des Geräts verwendet werden, sodass für BLE keine maximale Reichweite gefordert wird.

Wenn die beiden Funktransceiver an dieselbe Antenne angeschlossen sind, besteht die Gefahr, dass die von einem Sender abgegebene Energie im anderen Empfänger absorbiert wird. Es gibt zwei grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten:

- Es kann ein HF-Schalter eingebaut werden, der jeweils nur einen Funktransceiver auswählt. Damit ist das Problem zwar gelöst, aber es stellt sich die Frage, wie die Steuerung zwischen den beiden Funktransceivern erfolgen kann. Das ist nicht einfach, vor allem, wenn die beiden Funktransceiver Daten asynchron empfangen.

- Eine geeignetere Alternative ist der Einbau eines Diplexers, eine Tiefpass-Hochpassfilterkombination, die zwischen der Antenne und den beiden Funktransceivern eingesetzt wird (Bild 2). Dadurch wird verhindert, dass das niederfrequente Sendersignal in den hochfrequenten Empfänger gekoppelt wird und umgekehrt, sodass beide Funktransceiver ihre Signale nur an die Antenne senden. Auf diese Weise können die Funktransceiver gleichzeitig betrieben werden, ohne sich gegenseitig zu stören.

Eine geeignetere Alternative ist der Einbau eines Diplexers, eine Tiefpass-Hochpassfilterkombination, die zwischen der Antenne und den beiden Funktransceivern eingesetzt wird (Bild 2). Dadurch wird verhindert, dass das niederfrequente Sendersignal in den hochfrequenten Empfänger gekoppelt wird und umgekehrt, sodass beide Funktransceiver ihre Signale nur an die Antenne senden. Auf diese Weise können die Funktransceiver gleichzeitig betrieben werden, ohne sich gegenseitig zu stören.

In jedem Fall muss sich ein Entwickler darüber im Klaren sein, dass alles, was sich zwischen dem analogen Senderausgang des Funk-ICs und der Antenne befindet, einen gewissen Verlust verursacht, und schlecht konzipierte Schaltungen oder billige Komponenten können diese Verluste erheblich steigern.

HF-Schaltungen sind komplex und die Kombination mehrerer Geräte kann die Herausforderungen mehr als verdoppeln. Die Realisierung einer komplexen Funkanwendung von Grund auf, ist eine Aufgabe, die am besten HF-Spezialisten überlassen werden sollte. Weniger erfahrene Entwickler sollten möglichst auf vorintegrierte Module und Subsysteme zurückgreifen. Auf diese Weise lassen sich ein endlos langer Versuch-und-Irrtum-Zyklus oder suboptimale IoT-Anwendungen vermeiden.

Die Autoren

Chris Barratt

ist technischer Direktor und Gründer von Insight SiP. Er hat über 30 Jahre Erfahrung im HF- und Mikrowellendesign, die er in verschiedenen technischen und Managementpositionen gesammelt hat. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete er bei Schlumberger, Tekelec Temex und Thales Microelectronics.

Vor der Gründung von Insight war er bei NSC tätig, wo er maßgeblich am Aufbau eines LTCC-Designzentrums in Frankreich beteiligt war. Barratt ist Autor einer Reihe von Veröffentlichungen im Bereich der HF-Kommunikation. Er hat einen Master-Abschluss in Elektrotechnik von den Universitäten Cambridge und London.

Dr. Nick Wood

verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Unternehmen im Bereich der mobilen Endgeräte. Er ist Mitglied des Vorstands des Innovation Europe Investmentfonds und des Success Europe Investment Teams. Er leitet sein eigenes Beratungsunternehmen, Riviera Associates.

Zuvor war er Aktionär/Direktor von Teleca, einem britischen Unternehmen, das sich auf Software für fortschrittliche Mobiltelefone spezialisiert hat. Später wurde er Senior Vice President bei Teleca, einem börsennotierten schwedischen Unternehmen, und war dort für die globale Entwicklung von Mobilgeräten zuständig. Nick Wood hat einen Prädikatsabschluss in Physik von der Universität Bristol und einen Doktortitel in Teilchenphysik, den er am University College London und am CERN erhalten hat.

nick.wood@insightsip.com

- Mehrere Funktransceiver kombinieren

- Gleichzeitige Übertragung von Bluetooth und Wi-Fi