Internet-Kommunikation

Energieautarke Sensoren im Internet der Dinge

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Was transaktionsorientierte Gateways charakterisiert

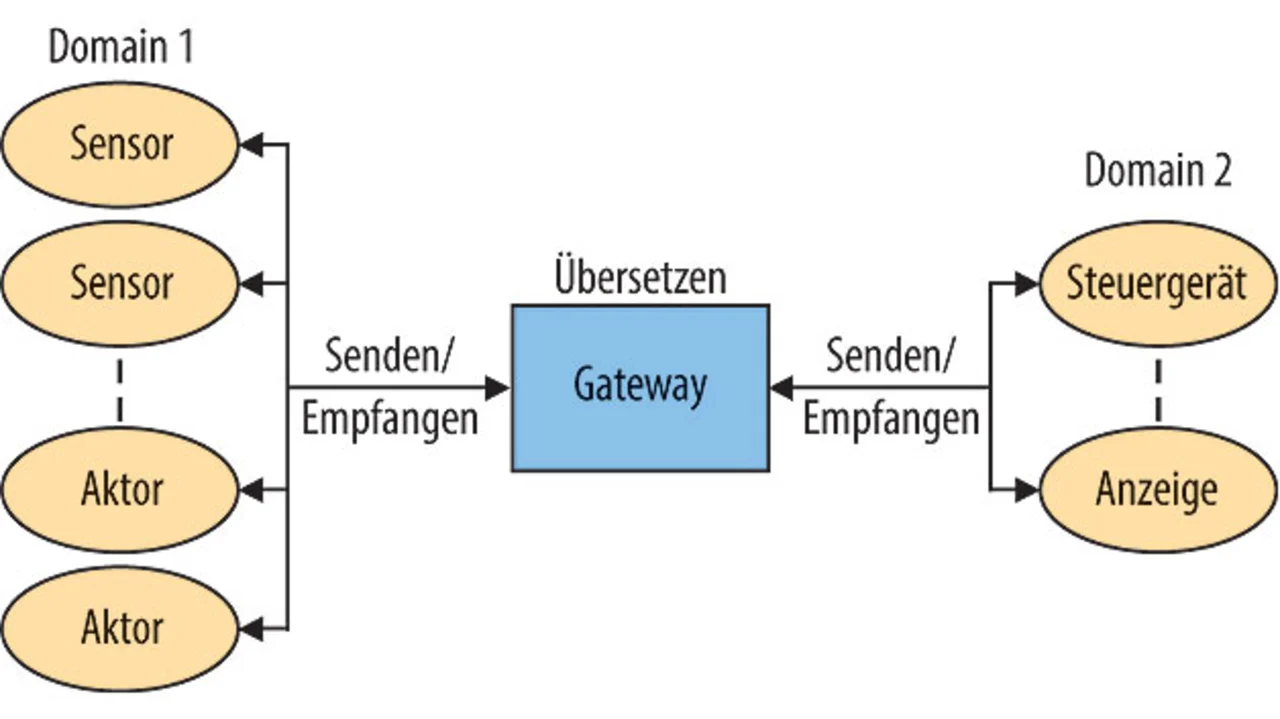

Die klassische Gateway-Architektur besteht aus sogenannten transaktionsorientierten Gateways. Diese übersetzen empfangene Datentelegramme von einer definierten Gruppe von Geräten (Domäne) unter bestimmten Gesichtspunkten (Protokoll) und senden die so veränderten Datentelegramme an eine andere definierte Gruppe von Geräten. Ein Beispiel ist ein USB-zu-UART-Übersetzer, bei dem mehrere UART-Ports über eine USB-Schnittstelle angesteuert werden. Bild 5 illustriert ein Szenario, in dem verschiedene Geräte einer Protokolldomäne (Domain 1) mit Hilfe eines Gateway mit Geräten einer anderen Protokolldomäne (Domain 2) kommunizieren.

Je nach Systemarchitektur muss die Gateway-Funktion nicht zwingend mittels eines dedizierten Gerätes implementiert werden. Sie kann auch direkt in die Endgeräte einer der beiden Domänen integriert werden. Dies würde sich z.B. bei leistungsfähigen Steuergeräten anbieten.

Was zustandsabbildende Gateways charakterisiert

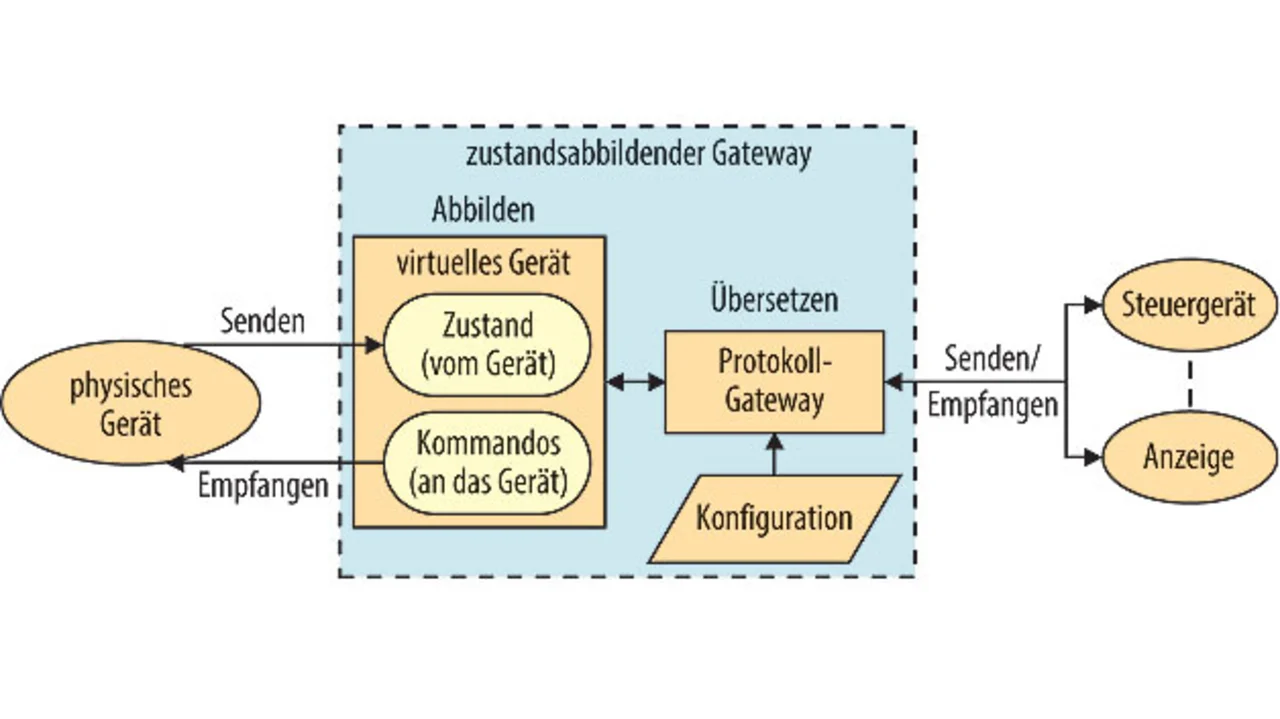

Traditionelle (transaktionsorientierte) Gateways übersetzen empfangene Kommandos/Daten und senden diese normalerweise sofort weiter. Eine Zwischenspeicherung findet hauptsächlich als Pufferung bei unterschiedlicher Datenrate oder für Konfigurationsparameter statt. Ein solcher Ansatz ist nicht möglich für Geräte, die die meiste Zeit nicht aktiv sind und deren Zustand daher nicht direkt abgefragt werden kann (z.B. energieautarke drahtlose Temperatursensoren). Der fundamentale Lösungsansatz hierzu ist die Abbildung des Zustands dieser Geräte im Gateway.

Dabei wird jedes physische Gerät im Gateway als virtuelles Gerät abgebildet. Ein solches virtuelles Gerät repräsentiert alle Informationen, die das physische Gerät senden könnte. Es speichert ebenfalls alle Kommandos, die an das physische Gerät gesendet werden könnten. Jedes Mal, wenn das physische Gerät (z.B. ein Temperatursensor) eine neue Information (z.B. die gegenwärtige Temperatur) sendet, wird der entsprechende Parameter im virtuellen Gerät angepasst. Genauso wird jedes Mal, wenn ein Kommando für das Gerät empfangen wird (z.B. eine Änderung der Aktualisierungshäufigkeit), dieses zwischengespeichert und kann dann zu einem späteren Zeitpunkt vom Gerät abgefragt werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die daraus resultierende Latenz zwischen dem Senden eines Kommandos und der Reaktion des Endgeräts ist abhängig von der gewählten Kommunikationshäufigkeit (der Rate, mit der das Endgerät für sich bestimmte Kommandos abfragt) und lässt sich gemäß den Systemanforderungen vorgeben. Das eigentliche Gateway, das die Protokollkonvertierung übernimmt, kommuniziert nur mit dem virtuellen Geräteabbild. Dadurch erscheint ihm das physische Gerät immer ansprechbar, obwohl dies in Wahrheit nur für einen Bruchteil der Zeit möglich ist. Bild 6 illustriert diesen Ansatz.

Die Kombination aus virtueller Zustandsabbildung und Gateway-basierter Protokollübersetzung ermöglicht dann letztlich den Aufbau von drahtlosen, energieautarken Sensor- und Aktor-Netzwerken, die von allen Teilnehmern direkt über IPv6 angesprochen werden können. Dadurch kann die Kommunikation zwischen Sensor und Gateway über ein Protokoll wie das EnOcean-Funkprotokoll gemäß ISO 14543-3-10 erfolgen, das für die Anforderungen energieautarker drahtloser Sensoren und Aktoren optimiert ist. Dies ermöglicht den einfachen Einsatz einer Vielzahl kostengünstiger und wartungsfreier Geräte, die drahtlos miteinander kommunizieren - die Grundlage für ein Internet der Dinge.

| Matthias Kassner |

|---|

| ist Product Marketing Director bei der EnOcean GmbH und definiert zukünftige Produkte der batterielosen Funktechnologie. Vor seiner Tätigkeit bei EnOcean war er zwölf Jahre lang bei Texas Instruments (TI) in verschiedenen Positionen tätig. |

- Energieautarke Sensoren im Internet der Dinge

- Beispiele für neue Anwendungen

- Pluspunkt funkbasierter Architekturen: niedrige Betriebskosten

- Was transaktionsorientierte Gateways charakterisiert