Internet-Kommunikation

Energieautarke Sensoren im Internet der Dinge

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Pluspunkt funkbasierter Architekturen: niedrige Betriebskosten

Die Mehrheit der neuen Teilnehmer im IoT werden Sensoren und Aktoren sein, die sich vor allem einfach und kostengünstig implementieren lassen müssen. Diese Anforderungen erfüllen nur einfache Architekturen mit begrenzter Rechenleistung und begrenztem lokalen Speicher. Hinzu kommt, dass sich die Geräte möglichst einfach (insbesondere bei schwer zugänglichen Positionen) und ohne komplexe Verkabelung (vor allem bei bestehender Infrastruktur oder bei größeren Entfernungen) installieren lassen müssen. Auch die Konfiguration der Geräte sowie die Schulung der Nutzer müssen möglichst anwenderfreundlich gehalten sein. Um die Implementierungshürden zusätzlich niedrig zu halten, sollte ein gradueller Aufbau des Netzwerkes möglich sein, d.h. nicht alle Geräte müssen zur gleichen Zeit installiert werden.

Diese Voraussetzungen erfüllen vor allem funkbasierte Lösungen, die die Verdrahtungskosten deutlich reduzieren und sich gleichzeitig besonders flexibel positionieren lassen. Zu niedrigen Betriebskosten trägt zudem ein möglichst geringer Wartungsaufwand bei. Dieser entsteht vor allem durch den Ersatz defekter Einheiten oder das Wechseln von Verschleißteilen, wie beispielsweise Batterien. Der Einsatz zuverlässiger Systeme ohne Verschleißteile ist besonders attraktiv, da bei größeren oder weit verteilten Netzwerken ein hoher Wartungsaufwand zu signifikanten, wiederkehrenden Kosten oder auch Systemausfällen führen kann. Geräte ohne Verschleißteile können zudem hermetisch verpackt werden, so dass sie selbst in feuchten Umgebungen zuverlässig arbeiten. Damit werden batterielose Funksensoren, die durch Energy Harvesting ihre Energie aus Bewegung, Licht oder Temperaturdifferenzen gewinnen, zu einer essenziellen Grundlage für das Internet der Dinge.

Das globale, standardisierte Netzwerkprotokoll

Jobangebote+ passend zum Thema

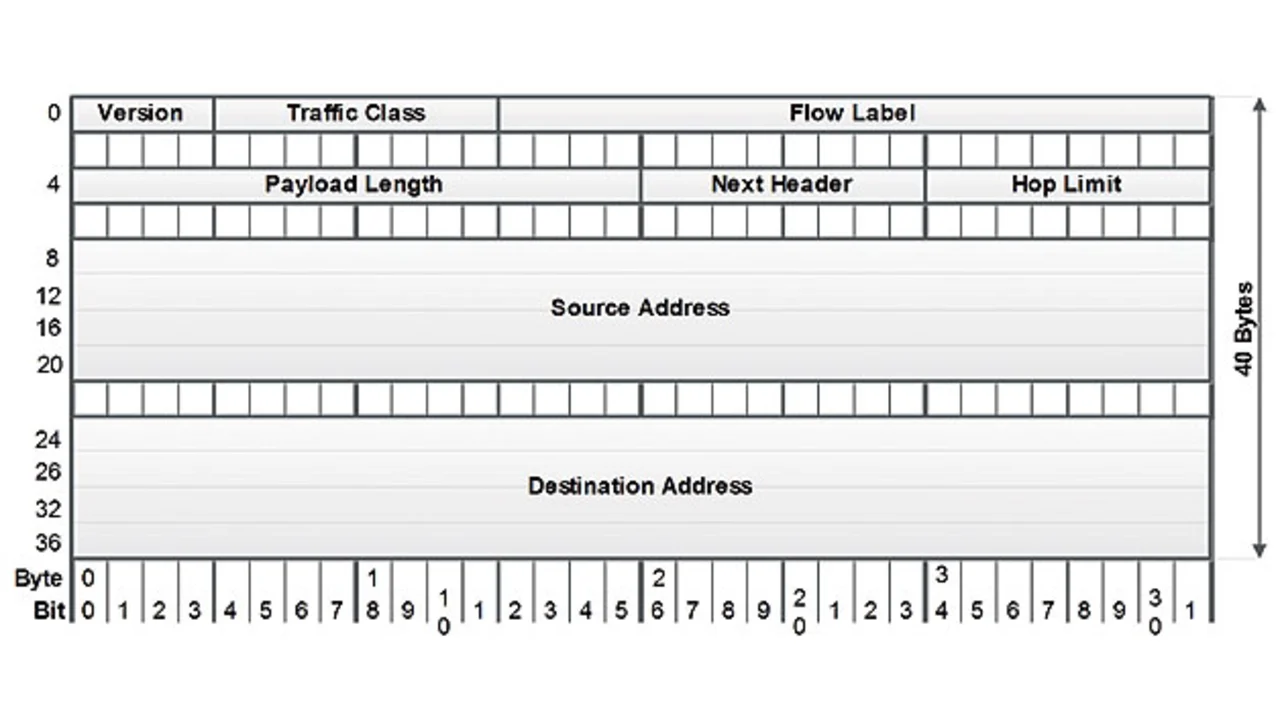

Die zweite Voraussetzung für ein „Internet of Things” ist ein globales, standardisiertes Netzwerkprotokoll, das die direkte und eindeutige Kommunikation zwischen einer praktisch unbegrenzten Anzahl von Teilnehmern erlaubt. Das „Internet Protocol Version 6“ (IPv6), das 128-bit-Adressen verwendet, erfüllt diese Anforderung (Bild 3).

Auf Protokollebene erfordert diese Funktion jedoch einen signifikanten Mehraufwand gegenüber Vorgängerprotokollen wie IPv4 oder dedizierten Protokollen wie z.B. dem EnOcean-Funkstandard. So benötigt allein der IPv6-Header (ohne die darüber liegenden Protokollschichten) schon 40 Bytes. Dies ist problematisch in Anwendungen mit einer Vielzahl von einfachen, energieautarken Sensoren und Aktoren, wo ein Großteil des Energieverbrauchs durch die drahtlose Übertragung verursacht wird. Betrachtet man die Größe der Telegramme, so generiert z.B. ein batterieloser Temperatursensor nur ein oder zwei Bytes an nutzbaren Informationen. Bei deren Übertragung unter IPv6 werden jedoch weitere 40 Bytes allein für den IPv6 Header benötigt. Dazu kämen zusätzlich noch die Daten, die die höheren Protokollschichten abbilden.

IPv6 im Kontext energieautarker Systeme

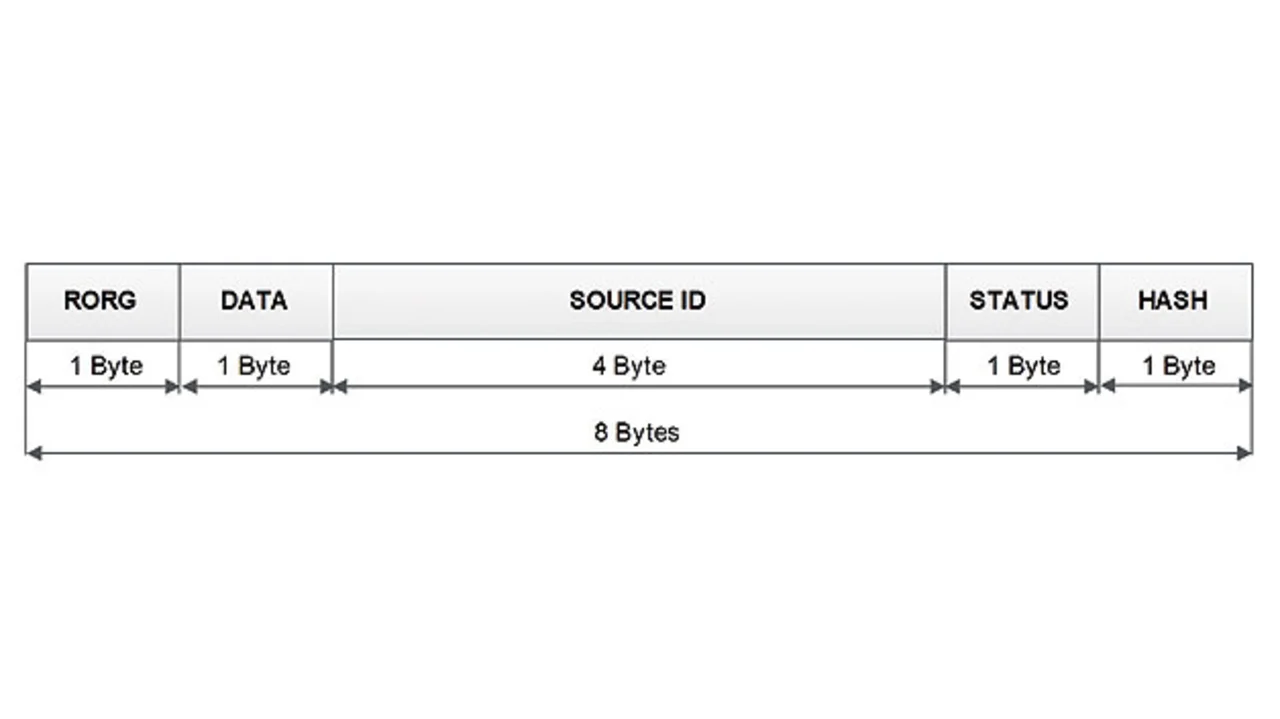

Der Einsatz von IPv6 erzeugt also auf Sensorebene einen Overhead von mehr als 2.000 %. Damit sind weniger als 5 % des Datentelegramms reine Anwendungsdaten. Im Vergleich dazu ermöglichen anwendungsoptimierte Protokolle - wie der internationale EnOcean-Standard ISO/IEC 14543-3-10 - eine wesentlich bessere Energieausnutzung. Dies wird durch ein spezielles Drahtlosprotokoll für kurze Datenpakete (WSP) - optimiert für Energy Harvesting - erreicht, das eine minimale Telegrammlänge von 0,7 ms bei einer Datenrate von 125 kbit/s ermöglicht. Bild 4 illustriert die Anwendung des Protokolls basierend auf 32 bit Sender-ID und 8 bit Nutzdaten.

Das gesamte Datentelegramm (Protokoll plus Nutzdaten) benötigt in diesem Fall nur ein Fünftel der allein für den IPv6 Header benötigten Daten. Eine weitere Herausforderung bei der Umsetzung von IPv6 auf drahtlosen Sensoren und Aktoren besteht darin, dass diese in der Regel nur für kurze Zeiträume aktiv sind, um Telegramme (Status oder Befehle) zu senden oder zu empfangen. Die meiste Zeit sind diese Geräte also nicht direkt ansprechbar. Eine direkte IPv6-Anbindung von drahtlosen Sensoren und Aktoren ist also nicht optimal. Die Herausforderung besteht darin, eine Systemlösung zu finden, die die Vorteile energieeffizienter Protokolle mit der universellen Kommunikation durch IPv6 verbindet. Spezielle, zustandsabbildende Gateways sind hierfür eine geeignete Lösung.

- Energieautarke Sensoren im Internet der Dinge

- Beispiele für neue Anwendungen

- Pluspunkt funkbasierter Architekturen: niedrige Betriebskosten

- Was transaktionsorientierte Gateways charakterisiert