Internet-Kommunikation

Energieautarke Sensoren im Internet der Dinge

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Beispiele für neue Anwendungen

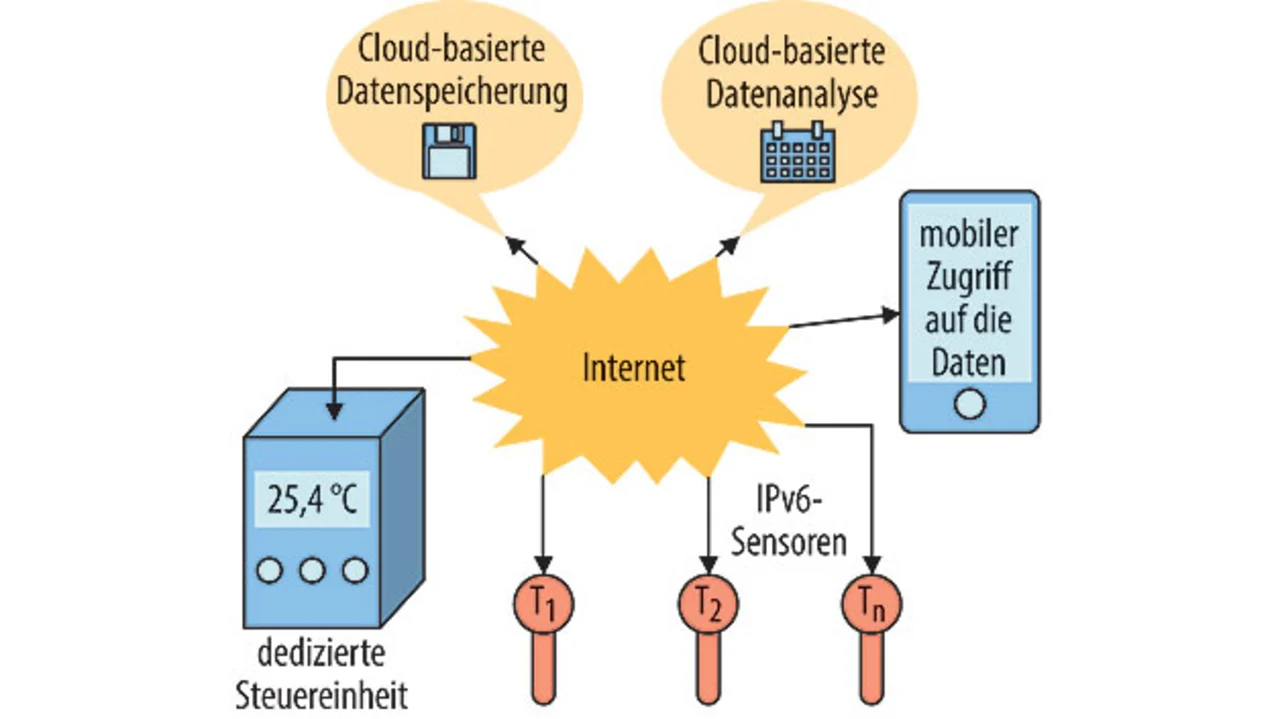

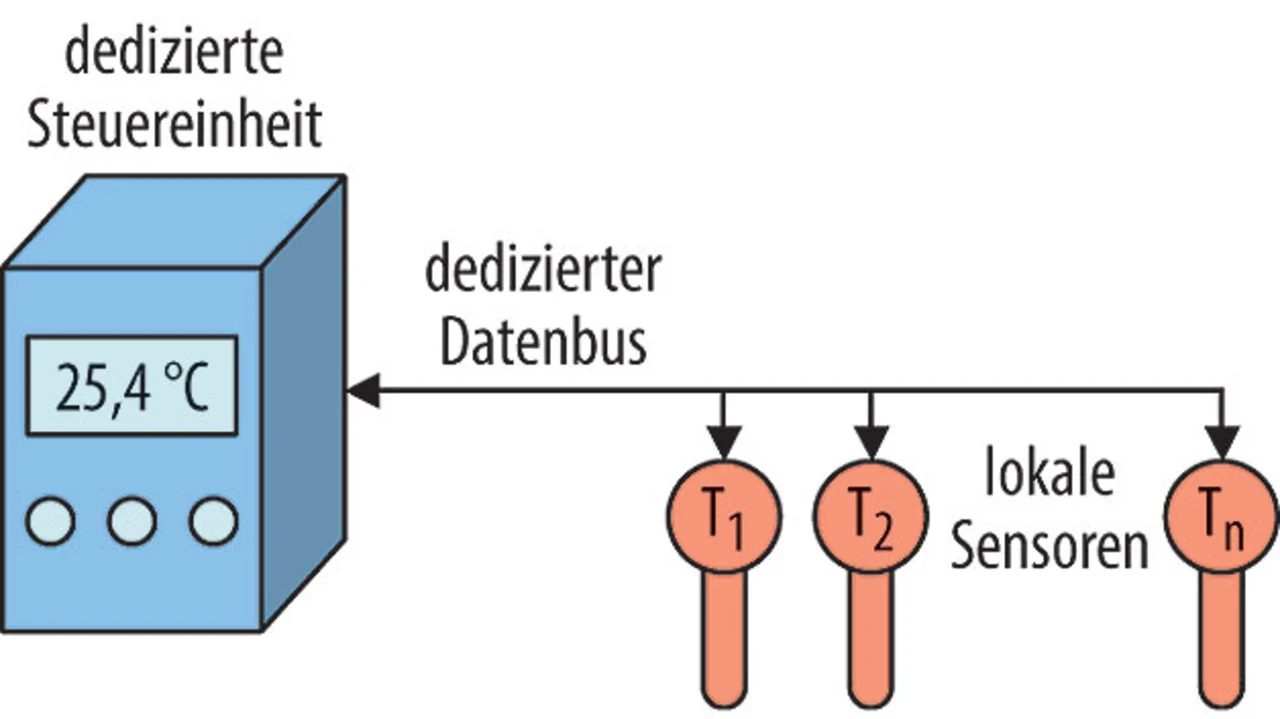

Ein wesentliches Merkmal des Internet der Dinge ist die dezentrale Datenerfassung, die eine flexible Verarbeitung der Informationen ermöglicht. Als Beispiel dient hier ein Temperaturregler, der auf einem einfachen Netzwerk von Temperatursensoren basiert (Bild 1). Die gleiche Funktion lässt sich auch mit einer Internet-basierten Implementierung umsetzen (Bild 2). Hierbei sind alle Sensoren über das Internet verbunden. Die dedizierte lokale Steuereinheit kann jetzt über das Internet auf die Sensordaten zugreifen und diese auswerten.

Mit dieser Architektur lassen sich jedoch noch zusätzliche Funktionen umsetzen, wie beispielsweise die Cloud-basierte Datenspeicherung und -verarbeitung sowie mobiler Fernzugriff auf die Informationen z.B. über ein Smartphone. Darüber hinaus könnten auch Multifunktionssensoren (z.B. für Temperatur, Feuchte und Beleuchtung) zum Einsatz kommen, deren Daten verschiedene Anwendungen verarbeiten. Zudem ließen sich vorhandene Daten anderen Applikationen zugänglich machen. Temperaturdaten beispielsweise könnten für genauere lokale Wettervorhersagen genutzt werden. Vibrations- und Lagesensoren an Gebäuden könnten bei Bedarf auch der Erdbebenwarnung dienen.

Vorteile eines „Internet of Things”

Das Beispiel der Internet-basierten Architektur zeigt die grundlegenden Vorteile eines „Internet of Things“ auf:

- Bessere Steuerung durch mehr verfügbare Informationen: Der schrittweise Ausbau der nutzbaren Sensoren stellt mehr Informationen für die Analyse und Steuerung bereit.

- Flexiblere Verwendung (und Wiederverwendung) vorhandener Daten: Durch die Entkoppelung von Datenerfassung und Datenverarbeitung können die vorhandenen Daten für verschiedene Anwendungen wiederverwendet werden.

- Flexible Interaktion zwischen Sensoren, Aktoren und Steuereinheiten: Mit einer Internet-basierten Verbindung können die verschiedenen Elemente des Netzwerks beliebig und ohne Begrenzung durch maximale Buslängen oder die maximale Zahl an Datenbusknoten verteilt werden. Die Verbindungstopologie ist rein virtuell: So lassen sich alle Arten der Verbindung und Verarbeitung (Stern, Mesh, Baum etc.) abbilden. Steuernetzwerke können dynamisch je nach Bedarf gebildet und wieder aufgelöst oder umkonfiguriert werden.

- Einsatz externer Ressourcen zur Datenverarbeitung und -speicherung: Insbesondere bei daten- oder rechenintensiven Anwendungen bzw. Situationen, in denen die Anforderungen an die Speicherung und Verarbeitung von Daten stark schwanken (nur gelegentlicher Bedarf, dann aber sehr hoch), kann die Zentralisierung oder Auslagerung der Verarbeitungs- und Speicherressourcen an Cloud-basierte Dienste sinnvoll sein.

Maschinenbasierte Teilnehmer

Diese Vorteile verdeutlichen das enorme Potenzial eines „Internet of Things“. Damit das IoT Wirklichkeit werden kann, müssen im Wesentlichen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 1. eine Vielzahl geeigneter Teilnehmer (Things) und 2. ein Protokoll, über das diese Teilnehmer kommunizieren können.

In einem IoT ergänzen neue, maschinenbasierte Teilnehmer die bereits bestehenden. Dabei können sie grundlegend folgende vier Rollen in der Kommunikation einnehmen:

- Sensoren erfassen Zustände und Ereignisse und liefern diese Informationen an andere Nutzer. Ein Beispiel ist ein Temperatursensor, der die Raumtemperatur erfasst und periodisch übermittelt.

- Aktoren beeinflussen Zustände durch bestimmte Aktionen. Beispielsweise ein Heizkörperventil, das die Heizkörpertemperatur (und damit auch die Raumtemperatur) beeinflusst.

- Steuereinheiten steuern Aktoren basierend auf einem durch Sensoren gemessenen Ist-Zustand und einem vorgegebenen Soll-Zustand. Sie verknüpfen also Sensoren und Aktoren miteinander zu einem Regelnetzwerk. Diese Steuereinheiten können physisch lokal vorhanden sein oder virtuell durch eine bestehende Infrastruktur umgesetzt werden.

- Gateways zentralisieren die Kommunikation mit verschiedenen Teilnehmern. Sie kommen oftmals zum Einsatz, um verschiedene Protokolle oder verschiedene Adressbereiche (zum Beispiel in Verbindung mit IPv4) zusammenzuführen.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Energieautarke Sensoren im Internet der Dinge

- Beispiele für neue Anwendungen

- Pluspunkt funkbasierter Architekturen: niedrige Betriebskosten

- Was transaktionsorientierte Gateways charakterisiert