Funkübertragungsverfahren

Bluetooth in der Medizintechnik

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Health Device Profile (HDP)

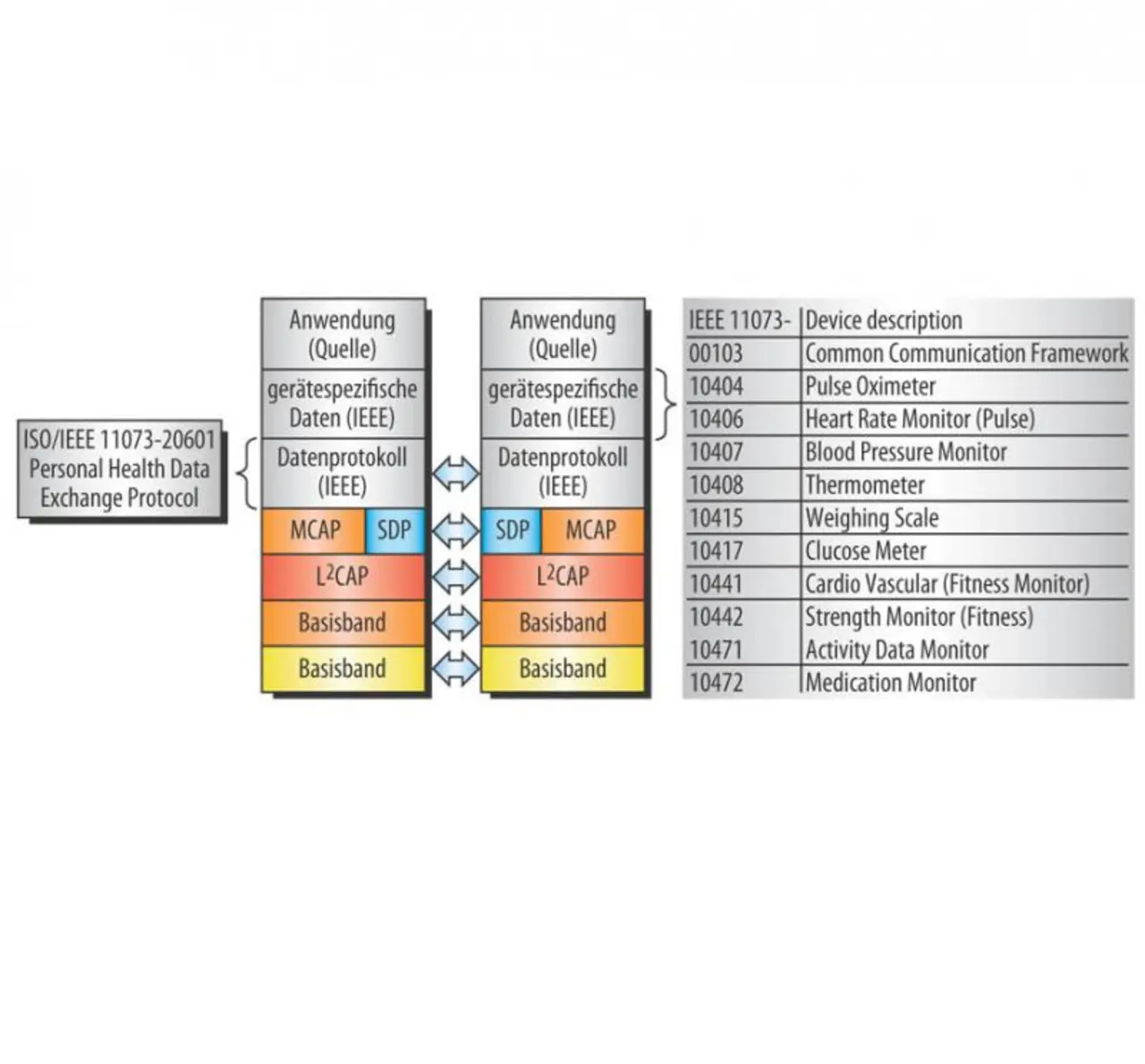

Speziell für medizintechnische Anwendungen wurde das HDP entwickelt. Derzeit liegt es in Version 1.0 vor und ist im BHS-Standard ab Version 3.0 definiert. Das Profil ist ausgelegt als Transportprotokoll für das „ISO/IEEE 11073-20601 Personal Health Data Exchange“-Protokoll (Bild 6), wie es von der Continua Health Alliance propagiert wird. Dadurch wird die Interoperabilität zwischen medizintechnischen Geräten gewährleistet, da der Austausch von Nachrichten und Anwendungsdaten über diese Protokolle standardisiert wird.

Das HDP-Profil führt ein neues Protokoll, das Multi-Channel Adaptation Protocol (MCAP), in den Bluetooth-Standard ein, das mehrere simultane Kommunikationskanäle zur Verfügung stellt. So erlaubt es, neben einem Kontrollkanal separate Datenkanäle für verschiedene Anwendungen über einen Bluetooth-Link zu etablieren. Eine weitere Funktion des MCAP ist eine Synchronisierung der Clock der verbundenen Endgeräte. Das führt zu der in Bild 6 dargestellten Architektur.

HDP und MCAP machen von einigen neuen Mechanismen im Bluetooth-Basisband und im HF-Teil Gebrauch, die erst mit Bluetooth 3.0 eingeführt wurden. Deshalb sind HDP-Anwendungen erst mit Bluetooth-Modulen ab Version 3.0 möglich. Bei den beschriebenen Mechanismen handelt es sich um den „Streaming Mode“ und „Enhanced Retransmission Mode“. Der „Streaming Mode“ erlaubt die Übertragung sehr einfacher, kontinuierlicher Datenströme, wobei die einzelnen Pakete nicht bestätigt werden, wodurch es also zu Paketverlusten kommen kann. Dafür erzeugt dieser Kanal wenig Verzögerung und Jitter. Der „Enhanced Retransmission Mode“ bietet dabei einen sehr zuverlässigen Kanal. Die Übertragungswiederholung verlorener Pakete wurde dabei gegenüber dem herkömmlichen L²CAP-Modus optimiert, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Verzögerungszeit zu reduzieren.

Continua Health Alliance

Die Continua Health Alliance [2] ist ein offenes Industriekonsortium, das im Jahr 2006 mit dem Ziel gegründet wurde, interoperable Geräte für die Telemedizin zu etablieren, die ein hohes Maß an individualisierter Medizinversorgung für den Patienten mit chronischen Erkrankungen erlauben, und zwar zu Hause, in der Rehabilitation oder im Krankenhaus. Die „Alliance“ hat zu diesem Zweck „Design Guidelines“ herausgegeben, die Hersteller von telemedizinischen Geräten beachten sollten. Um die Interoperabilität der Geräte zu gewährleisten, wird mit einem Zertifizierungsprozess die Einhaltung der Standards sichergestellt.

Jobangebote+ passend zum Thema

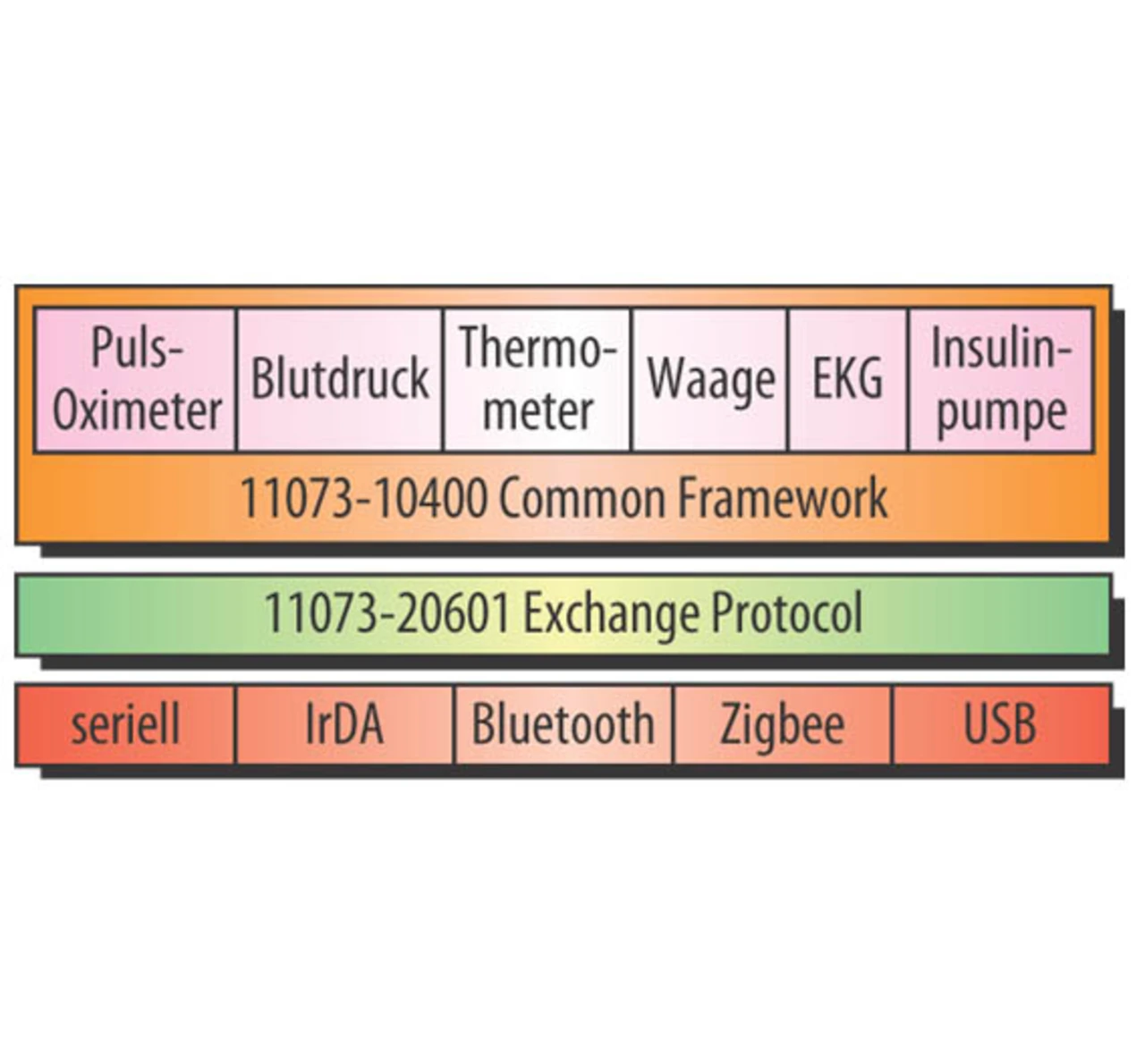

In der ersten Version der Design Guidelines hat sich die Continua Health Alliance auf etablierte Kommunikationsstandards gestützt, in diesem Fall BHS für die drahtlose und USB für die drahtgebundene Kommunikation. Die Version 2010 der Guidelines sieht auch Bluetooth Low Energy und Zigbee als Kommunikationsstandards vor (Bild 7). Die Continua Design Guidelines stützen sich auf die „ISO/IEEE 11073 Personal Health Data“-Standardfamilie (PHD) als Grundlage für die Sicherstellung der Interoperabilität auf Anwendungsebene.

Die IEEE-11073-Standardfamilie ist aufgeteilt in zwei Blöcke: Die Basisstandards und die Gerätespezialisierungen. Die Basisstandards definieren das „Domain Information Model“, die Nomenklatur, das „Service Model“ und das „Communication Model“. Neben den generischen Protokollen und Mechanismen umfasst die IEEE-11073-Standardfamilie ein großes Portfolio an gerätespezifischen Profilen (IEEE 11073-10400). Beispiele für bereits veröffentlichte Standards sind Pulsoximeter (IEEE 11073-10404), Blutdruckmessgeräte (IEEE 11073-10407), Thermometer (IEEE 11073-10408) und Waagen (IEEE 11073-10415). In der Vorbereitung befindliche Standards (Drafts) sind etwa Profile für EKG-Geräte (IEEE 11073-10406) oder Insulinpumpen (IEEE 11073-10419) (Bild 7).

Durch die Standardisierung und die Gewährleistung der Interoperabilität werden Produkte, die auf Continua Guidelines und IEEE-11073-Standards beruhen, attraktiv für Neuentwicklungen im medizintechnischen Bereich. Der modulare Aufbau der Standard-Familie IEEE 11073 erlaubt ein vergleichsweise einfaches Hinzufügen neuer Geräteprofile. Die vorhandene Infrastruktur in Krankenhäusern kann weiter genutzt und relativ einfach für die Verwendung neuer Geräte aufgerüstet werden. In den meisten Fällen reicht ein Update der Infrastruktur-Software, da die zugrundeliegende Kommunikationsinfrastruktur identisch ist.

Im Folgenden soll ein innovatives Projekt vorgestellt werden, das aufzeigt, wie auf Basis der IEEE-11073-Standards ein völlig neuartiges medizintechnisches System realisiert werden kann.

Forschungsprojekt Nephron+

Das Projekt Nephron+ [7], das im 7. Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union gefördert wird, hat das Ziel, eine tragbare künstliche Niere für Dialyse-Patienten zu entwickeln. Ein Konsortium aus zehn Partnern forscht gemeinsam, um die Herausforderungen bei Filtertechnik, Pumpen, Sensorik, Patientensicherheit und Datenübertragung zu bewältigen und so dem Dialyse-Patienten erheblich mehr Bewegungsfreiheit zu ermöglichen.

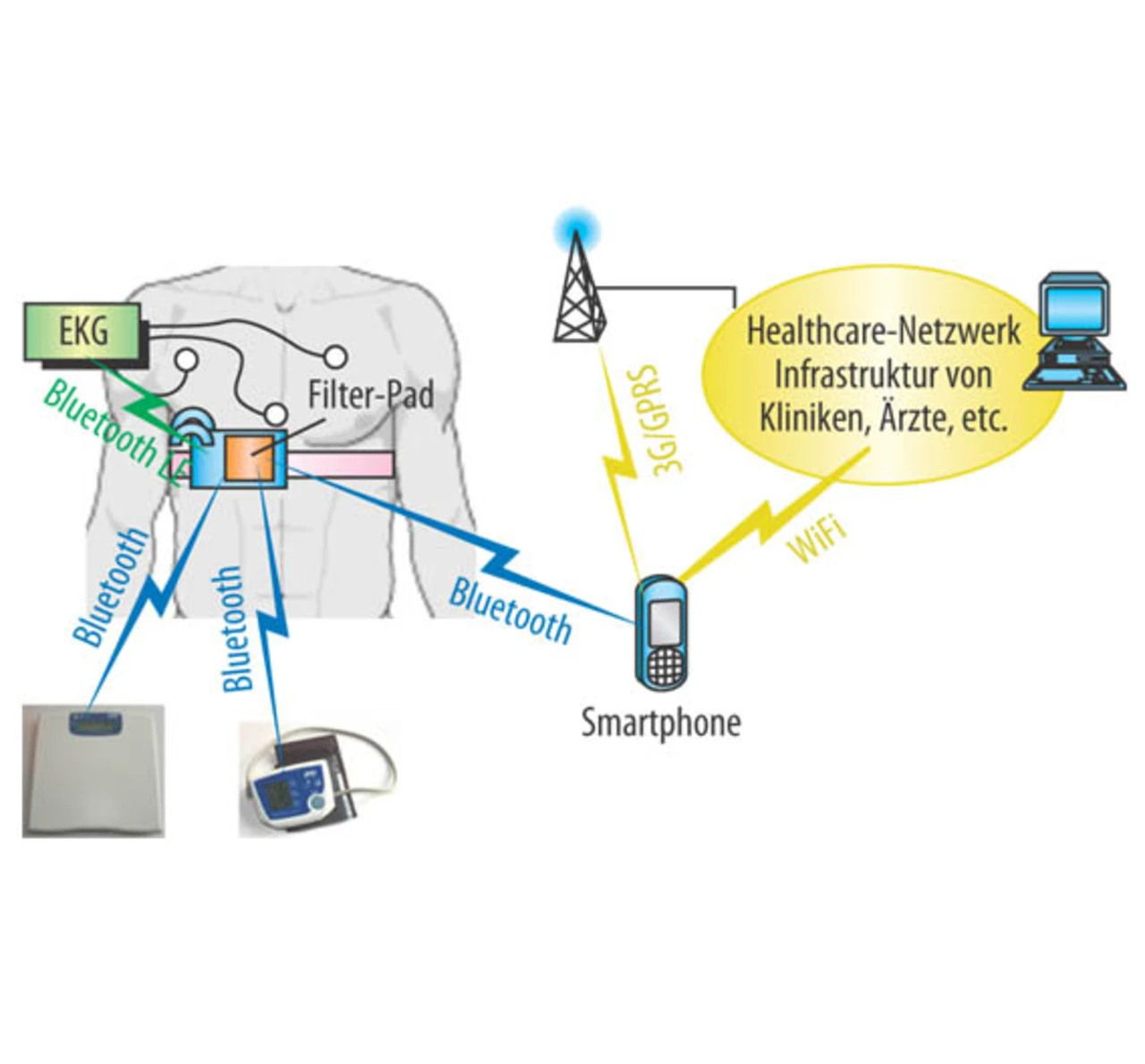

Das System besteht aus der künstlichen Niere, einer textilen EKG-Sensorik, einer Personenwaage, einem Blutdruckmessgerät, einem Smart-phone mit einer speziellen „App“ und einer Software, die in die klinische Infrastruktur integriert wird. Die künstliche Niere integriert die Technik zur Reinigung des Blutes und zur Kommunikation mit den Sensoren, den Messgeräten und dem Smart-phone. Die Daten der Sensoren, der Waage und des Blutdruckmessers werden in der künstlichen Niere für die Regelalgorithmen benötigt. Da der Dialyse-Patient nicht beliebig mit Verkabelung belastet werden soll, ist die drahtlose Kommunikation mit der Niere eine der Kernkomponenten des Systems.

Das Kommunikationssystem besteht aus zwei Teilen: ein Sensor-Netzwerk am Körper des Patienten, ein so genanntes „Body Area Network“ (BAN), und ein Kommunikations-Link, um Informationen über den Gesundheitszustand des Patienten und der Funktion des Systems an die Infrastruktur oder den Arzt zu übermitteln oder Konfigurationsänderungen zu erhalten (Bild 8).

Das BAN besteht aus Sensoren, die mittels BLE kommunizieren, um einen möglichst energiesparenden Betrieb der Sensoren zu ermöglichen. Ergänzt wird das BAN durch ein Blutdruckmessgerät und eine Waage, die über das Bluetooth HDP mit der künstlichen Niere kommunizieren. Der Kommunikations-Link zur Infrastruktur wird per Bluetooth mit einem Smartphone realisiert. Das Smartphone übernimmt sowohl die Funktion als Kontroll- und Visualisierungssystem für die künstliche Niere als auch als „Medical Gateway“ zur Verbindung zu klinischer Infrastruktur mittels WLAN oder 3G.

Um beide Kommunikationspfade abwickeln zu können, wurde die künstliche Niere mit beiden Bluetooth-Varianten ausgestattet, sie ist somit ein Kandidat für die Verwendung einer Dual-Mode-Lösung. Sofern in der Projektlaufzeit noch Dual-Mode-Systeme - mit BHS und BLE - zur Verfügung stehen, sollen diese für die Ausrüstung der künstlichen Niere genutzt werden

- Bluetooth in der Medizintechnik

- Bluetooth Low Energy

- Health Device Profile (HDP)

- Literatur & Autor