Leistungshalbleiter - Wo geht die Reise hin?

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Die Isolation ist entscheidend

Für die monolithische Systemintegration in Hochvoltapplikationen sind voll isolierte Verfahren nötig, die sowohl eine Signalübertragung wie auch eine Übertragung der Steuerleistung auf das Highside-Niveau ermöglichen. Hierfür gibt es zwei Ansätze: eine monolithische Lösung auf Basis von SOI (Silicon on Insulator) bis 600 V und eine Multichip-Lösung mit galvanischer Trennung mittels auf Silizium integrierten Transformatoren.

SOI verbindet die Vorteile der pn-Wannenisolation mit den Vorteilen der Silicon-on- Insulator-Technologie, wobei hoch mit Sauerstoff dotierte SIMOX-Wafer oder Wafer-gebondetes Material verwendet werden. Damit wandert die galvanische Trennung vom Prozessor zur Benutzerschnittstelle. Der Mikroprozessor wird direkt am Treiber-IC angeschlossen, wobei Optokoppler oder Transformatoren vermieden werden. Weiters kann die SOI-Technologie das zerstörerische Latchup- Problem ausschließen. Allerdings erlauben die meisten verfügbaren SOI-Technologien keine hohen Blockierspannungen, oder aber sind unakzeptabel teuer. Hier schafft eine kombinierte Lösung, welche die Vorteile beider Ansätze zur Isolation verbindet Abhilfe (SOI und Wannenisolation).

Jobangebote+ passend zum Thema

Was wird als nächstes kommen? Ist der Siliziumschalter für kleine, mittlere und hohe Leistungen für Inverter und Traktionsanwendungen jetzt an seinem evolutionären Ende? Die definitive Antwort ist Nein! Auf der einen Seite ist das Ausrollen der modernen Chipprozesse auf Höchstvolt-Traktions-IGBTs (3,3 kV bis 6,5 kV) noch immer am Laufen, andererseits sind für die niedrigeren Spannungen (600 V, 1200 V, 1700 V) die nächsten IGBT-Generationen gerade in der heißen Entwicklungsphase. So könnten im niedrigen Leistungsbereich solch vorteilhafte Eigenschaften wie eine Rückwärtsleitfähigkeit durch eine integrierte Freilaufdiode Realität werden.

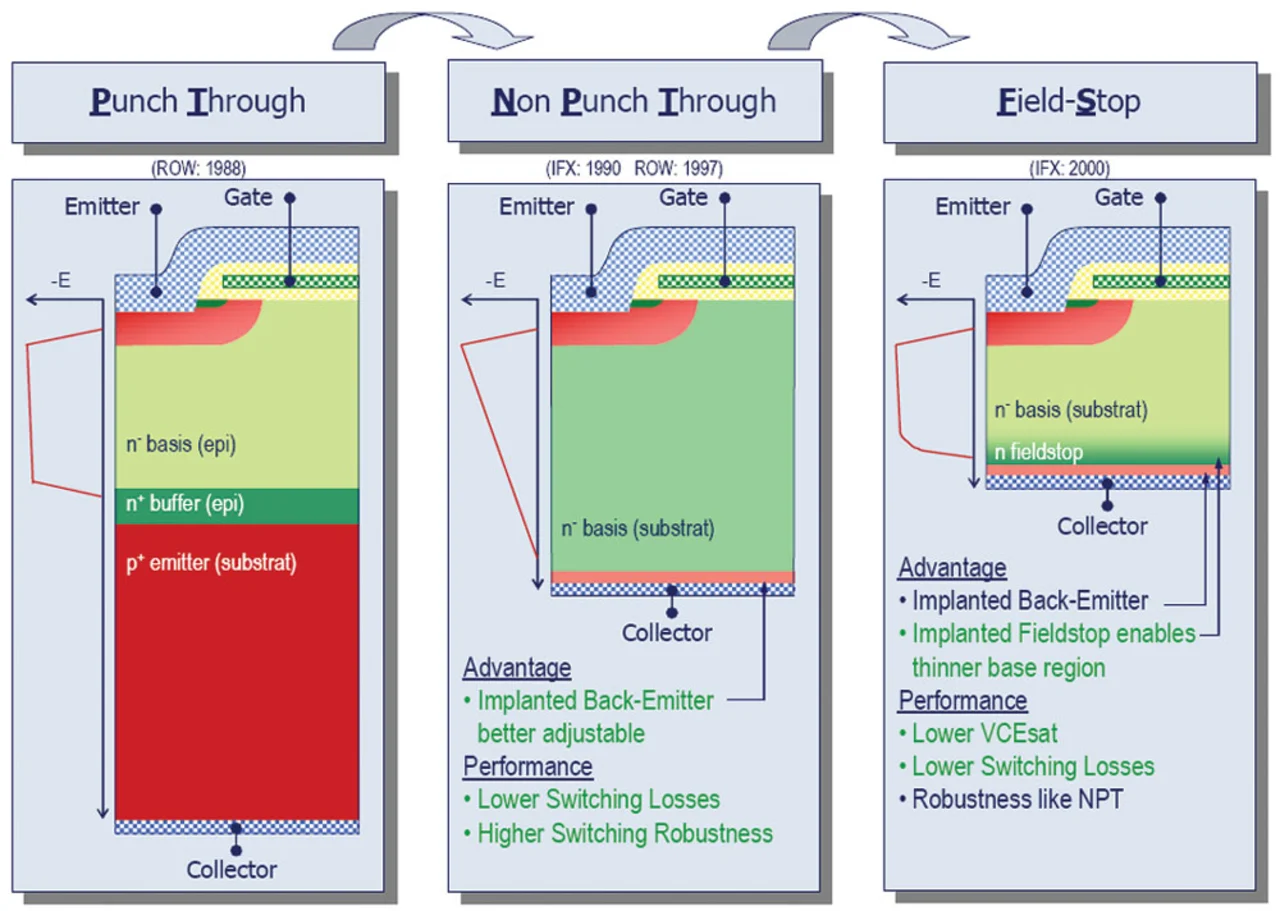

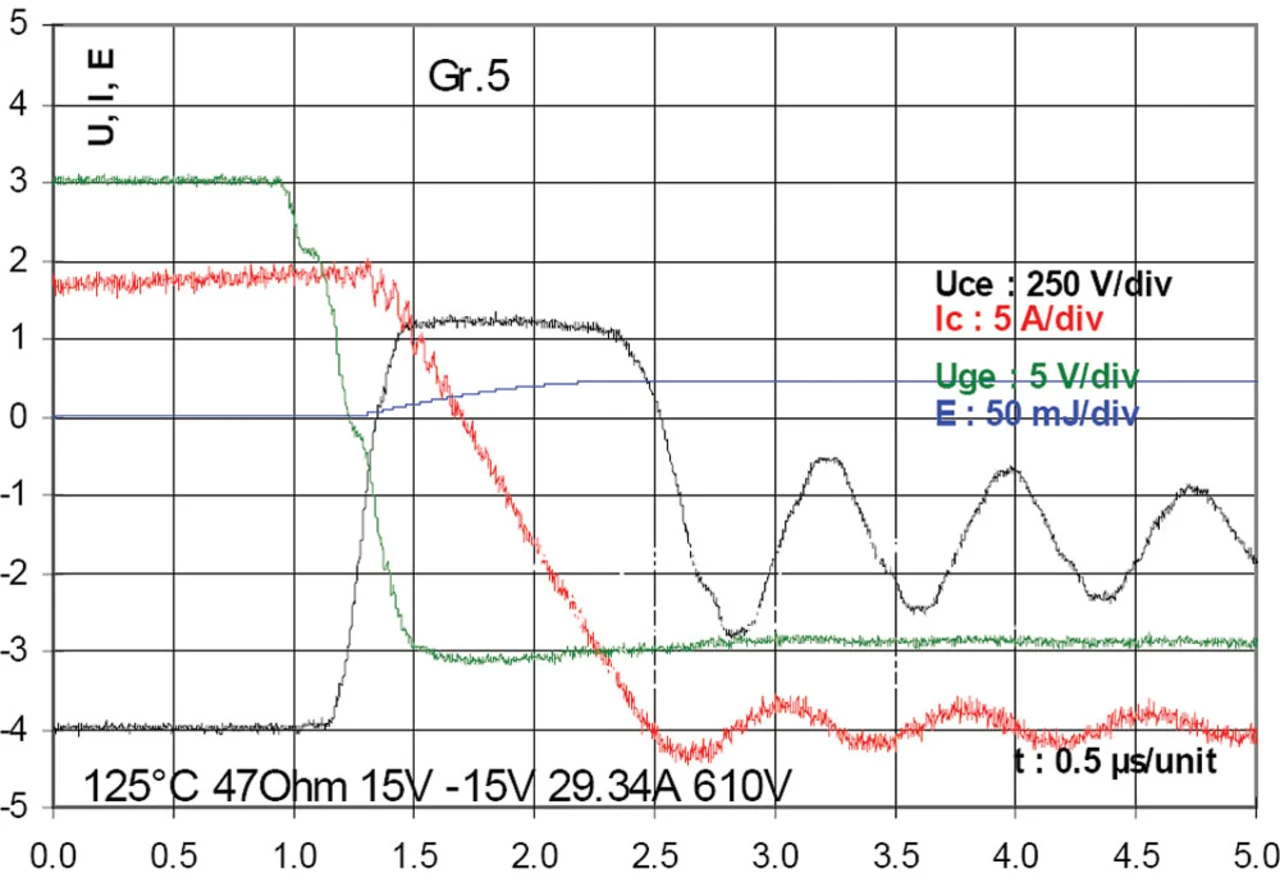

Im mittleren bis hohen Leistungsbereich sind erhebliche Verbesserungen im Schaltverhalten zu erwarten. Dies könnte zum einen durch die dynamische Clamping-Fähigkeit (Bild 4) sowie durch niedrigere Durchlassverluste durch weiter fortgeschrittene Sub-µ- Trench-Architekturen und nächste Schritte in der Feldstopp- Technik möglich werden. Auch wesentlich höhere maximale Sperrschichttemperaturen bis +200 °C und darüber könnten künftig zulässig sein. Möglich machen soll dies eine entsprechende Verbindungstechnik, welche diese höheren Temperaturen auch zuverlässig mitmacht. Insbesondere bedeutet das, das Lot zwischen Chip und Chipträger per DCB (Direct Copper Bonding) zu eliminieren, da es für künftige Generationen eher als Wärmebarriere wirkt anstatt als guter Wärmeleiter.

Des Weiteren müssen alternative Verbindungstechniken die herkömmlichen Bonddrähte ersetzen. Schottky-Dioden aus Siliziumkarbid (SiC) sind seit 2001 in den Spannungsklassen 300 V und 600 V kommerziell erhältlich. Mit der Verfügbarkeit dieser nahezu schaltverlustfreien Dioden haben die Schaltungsentwickler einen neuen Freiheitsgrad gewonnen: Begrenzungen in der Schaltfrequenz infolge von schnell zunehmenden Schaltverlusten gehören dadurch der Vergangenheit an.

Was übrig bleibt, sind nur die kapazitiven Verluste, die eine Größenordnung unter denen der schnellsten Si-Bipolardioden in diesem Spannungsbereich liegen. Mittlerweile gibt es von den Schaltnetzteilherstellern neue Produkte mit PFC-Eingangsstufen, die bei 200 kHz Betriebsfrequenz arbeiten und diese Bauelemente verwenden. SiC-Schottky-Dioden kommen heute hauptsächlich in den High-End-Stromversorgungen für Server und Telekom- Basisstationen (über 500 W) und in weniger kostensensitiven Solarzelleninvertern zum Einsatz. Hier gleicht die Erhöhung des Wirkungsgrades die höheren Kosten der SiC-Bauelemente schnell aus.

Leider haben die SiC-Dioden bisher noch nicht den sehr kostensensitiven, aber äußerst attraktiven Markt der PCNetzteile erobern können, da hier der Wirkungsgrad den immer noch doppelt bis dreifach höheren Preis im Vergleich zu den schnellen Si-Bipolardioden nicht ausgleichen kann. Eine SiCSchottky- Diode kann allerdings zum Beispiel bei einer 350-W-Stromquelle den Wirkungsgrad um 4% verbessern, was bisher allerdings der Verbraucher noch nicht entsprechend honoriert. Es bleibt deshalb eine Schlüsselaufgabe, die Kosten/ Leistungs-Situation weiter zu verbessern.

- Leistungshalbleiter - Wo geht die Reise hin?

- Autoren:

- Die Isolation ist entscheidend