IoT mit Raspberry PI

Smart mit Stick und Handy

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Ausschalten per Timer

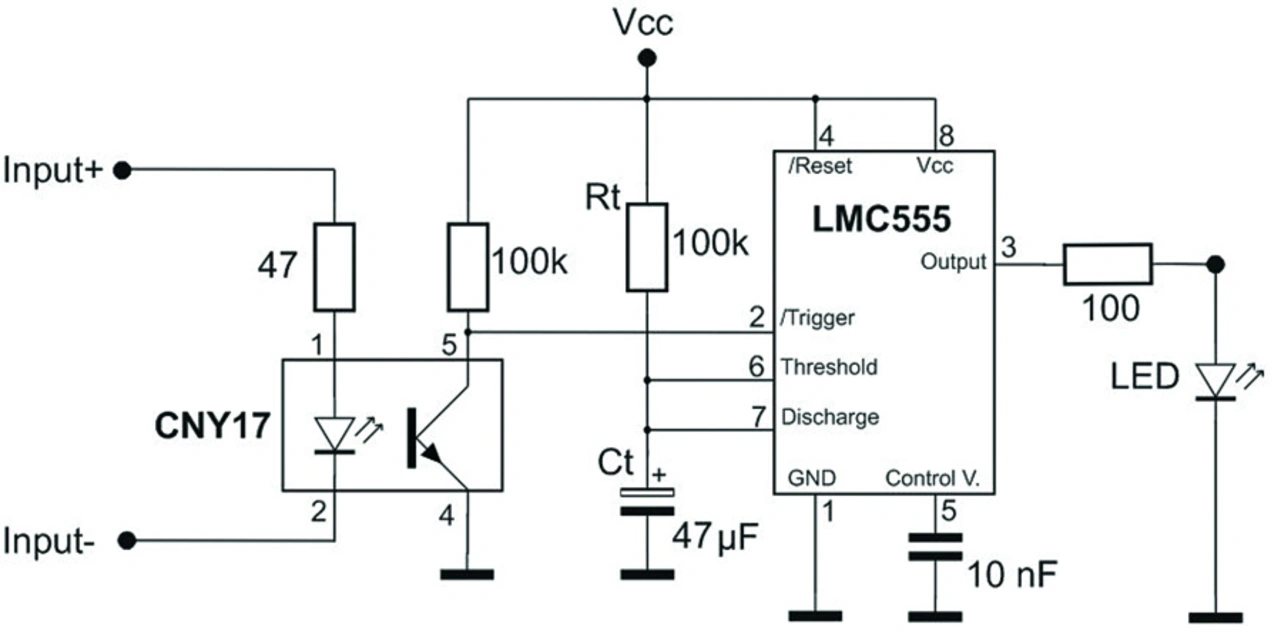

Für eine komfortable und möglichst universell einsetzbare Lösung kommt der Timerchip »NE555« zum Einsatz, geschaltet als Multivibrator (Monoflop). Diesen Chip, der als das weltweit meistverkaufte IC gilt, gibt es bereits seit den 1970-er Jahren, mittlerweile in verschiedenen Technologien und von zahlreichen Firmen mit abweichenden Bezeichnungen, wobei aber stets die Zahl 555 mitgeführt wird. Für die Schaltung empfiehlt sich eine »neuere« Version in energieeffizienter CMOS-Technologie mit der Bezeichnung »ICM7555«, etwa von der Firma NXP oder als »LMC555« von Texas Instruments. Der Versorgungsspannungsbereich erstreckt sich von 1,5 V bis 15 V. Der Ausgang kann bei einer Betriebsspannung von 5 V einen Strom von 2 mA (Source) liefern, was zum Betreiben einer LED reicht, für höhere Ströme aber noch einen Transistor als Treiber benötigt. Der Chip wird im klassischen achtpoligen DIP-Gehäuse sowie auch in SMD-Versionen wie SOIC, DGK oder auch BGA angeboten. Der über den Optokoppler (CNY17, Bild 6) eintreffende High-Impuls, der vom Vibrationsmotor abgenommen wird, startet den 555-Timer über den Triggereingang (Pin 2), woraufhin der Ausgang (Pin 3) von Low auf High wechselt. Dieser High-Pegel bleibt so lange erhalten, bis sich der Kondensator Ct in Bild 6 über Discharge (Pin 7) wieder entladen hat, wobei die Schwelle (Threshold) mitgeführt wird.

Wäre der Threshold-Anschluss offen, was einem High entspricht, würde der Eingangsimpuls quasi nur invertiert auf den Ausgang durchgeleitet, wäre er konstant auf Low, bliebe der Ausgang auf High-Potenzial. Der Control-Eingang (Pin 5) führt High-Potenzial und muss für diese Applikation nicht beschaltet werden, er wird jedoch sicherheitshalber über einen Kondensator (10 nF) mit der Schaltungsmasse verbunden, um die Schwingneigung des 555 zu reduzieren. Der Reset-Eingang wird nicht verwendet und deshalb auf High und damit an Vcc gelegt.

Der Kondensator Ct bildet mit dem Widerstand Rt eine Zeitkonstante, sodass sich über eine entsprechende Variation (τ = R · C) dieser beiden Komponenten Zeiten von Millisekunden bis hin zu Stunden realisieren lassen. Das bedeutet: Nach dem Eintreffen eines High-Impulses über den Triggereingang bleibt der Ausgang für diese Zeit auf High. Mit der Beschaltung von 100 kΩ und 50 µF sind dies ca. 5 s, mit 1 MΩ und 50 µF sind es ca. 50 s usw.

Um die Zeit variabel einstellen zu können, ließe sich anstelle des Widerstands ein (zusätzliches) Potenziometer einsetzen und/oder unterschiedliche Kondensatoren oder RC-Kombinationen werden per Drehschalter aktiviert. Ein DIP-Schalter könnte ebenfalls entsprechende Kombinationen schalten, die sich in der On-Stellung mit ihren Werten addieren würden, wie in der erweiterten Schaltung (Bild 8) realisiert.

Statt der LED im Bild 6 ließe sich natürlich auch ein Halbleiterrelais (HLR) verwenden, um damit direkt die Netzspannung von Verbrauchern schalten zu können. Der Ausgang des Timerchips kann bei 5 V zwar nur 2 mA (Source) liefern, aber 8 mA (Sink) aufnehmen, sodass sich höhere Lasten nur in low-aktiver Logik ohne zusätzlichen Transistor schalten lassen. Um ein typisches Kleinrelais wie das »SDS 5 V« zu schalten, ist ein Strom von typischerweise 15 mA nötig, sodass ein zusätzlicher Schalttransistor (z. B. »BC549«) an den Ausgang des Timers zu schalten und die Versorgungsspannung entsprechend zu erhöhen ist (vgl. Bild 8, wahlweise LED oder HLR oder Relais). Falls die Schaltung aus der Spannungsversorgung eines Smartphones erfolgen soll, liegt das Maximum bei 4 V, womit sich kein 5-V-Relais schalten lassen würde, zumal über dem Transistor dann auch noch eine Spannung abfällt. Für die Spannungsversorgung (auch des Handys) wird man üblicherweise ein Steckernetzteil einsetzen.

Nicht-invasive Signalabnahme mit LDR

Möchte man das Handy oder das Smartphone nicht öffnen, eignet sich als Eingangsquelle statt des Vibrationsmotors auch ein Fotowiderstand, der auf dem Display platziert wird (Bild 7). Dieses schaltet sich bei einem eingehenden Anruf ein und ändert somit den Wert des Fotowiderstands, was zum gewünschten Eingangsimpuls führt. Der Widerstand nimmt mit zunehmender Lichtintensität über mehrere Dekaden ab, sodass die Kennlinie üblicherweise im logarithmischen Maßstab dargestellt wird. Typische Werte sind beispielsweise 350 Ω im Hellen und 160 kΩ im Dunkeln. Weil der Fotowiderstand hier lediglich grob zwischen dunkel und hell unterscheiden können muss, ist der jeweilige Typ des verwendeten Fotowiderstandes unkritisch. Er kostet wenige Cent, wie etwa das Modell »PFW1251«.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Smart mit Stick und Handy

- Einbinden und Konfigurieren

- Wiederbelebung

- Ausschalten per Timer

- Nicht-invasive Signalabnahme mit LDR