IoT mit Raspberry PI

Smart mit Stick und Handy

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Wiederbelebung

Ausrangierte Handys, Smartphones und mittlerweile auch Tablets liegen vielfach nutzlos herum, weil sie heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen. Dabei sind dies hochintegrierte Minicomputer, die von ihrer Leistungsfähigkeit her Systeme wie Raspberry Pi oder Arduino nicht selten weit übertreffen, selbst wenn sie älteren Baujahrs sind. Sie verfügen standardmäßig über eine mobile Spannungsversorgung (Akku) und Mobilfunk, bieten ein hochauflösendes Display mit Touch und haben Funkschnittstellen wie WLAN und Bluetooth, was bei den Bastlersystemen eben nicht standardmäßig dazugehört.

Was den Smartphones und Tablets hingegen fehlt, sind frei programmierbare I/O-Ports, was sich jedoch mit USB-Erweiterungen wie dem »Arduino Mega ADK«-Board, dem »Android USB Host Evaluation Kit« von FTDI oder auch dem »PIC24F Acessory Development Starter Kit for Android« von Microchip ergänzen lässt [4].

Um als Mobilfunkempfänger für die Auslösung eines Peripherieschaltsignals zu fungieren, reicht bereits ein altes, wiederbelebtes Handy aus. Es verfügt jedoch über keinerlei Schnittstellen, mit denen man ein Signal für das Ein- und Ausschalten von Geräten erzeugen könnte. Bei aktuellen Geräten, die über WLAN, Bluetooth und den USB verfügen, ist dies hingegen kein Problem, denn hierfür sind verschiedenste Systeme (Smart Home, Home Automation) käuflich zu erwerben, die mit einer passenden Schnittstelle ausgestattet sind.

Bei einem »alten« Mobilfunkgerät ertönt der Lautsprecher bei einem eingehenden Anruf, der Vibrationsmotor spricht an und das Display wird hell. Diese Komponenten eignen sich somit als Schaltausgang, was eine Vielzahl von Möglichkeiten eröffnet, um alle möglichen Geräte ein- und auszuschalten, etwa das Licht und das Radio daheim, um Anwesenheit zu simulieren, die Heizung, Garagentore sowie die Standheizung oder eine Alarmanlage im Auto. Dabei gibt es diese Funktionen über das Mobilfunknetz quasi noch kostenlos, weil der Teilnehmer nur die Rufimpulse auswertet und nicht abheben muss. Für den Einsatz im Empfänger empfiehlt sich eine Prepaid-Karte, und die hierfür gültige Telefonnummer sollte nur dem Benutzer bekannt sein, damit hier sonst niemand anruft.

Soll das Lautsprechersignal als Schaltimpuls verwendet werden, muss die Lautstärke recht hoch eingestellt werden, und es ist eine Gleichrichtung dieses Wechselspannungssignals notwendig, wozu eine Diode prinzipiell ausreicht. Es kann jedoch sein, dass die Spannung zu gering ist und die Diodenschwellspannung von 0,7 V nicht erreicht wird. Das gleiche gilt für eine eventuell vorhandene Audiobuchse für den Anschluss eines Kopfhörers, weshalb diese beiden Methoden eher ausfallen.

Grundsätzlich ist das Display verwendbar, das bei einem Anruf einschaltet, wobei es aber schwieriger ist, die richtige Leitung zu finden. Es müsste die Leitung für die Beleuchtung sein. Bei einigen Handy-Modellen leuchten auch eine oder mehrere Tasten, wenn ein Anruf eintrifft, sodass das Signal auch hier abgenommen werden könnte.

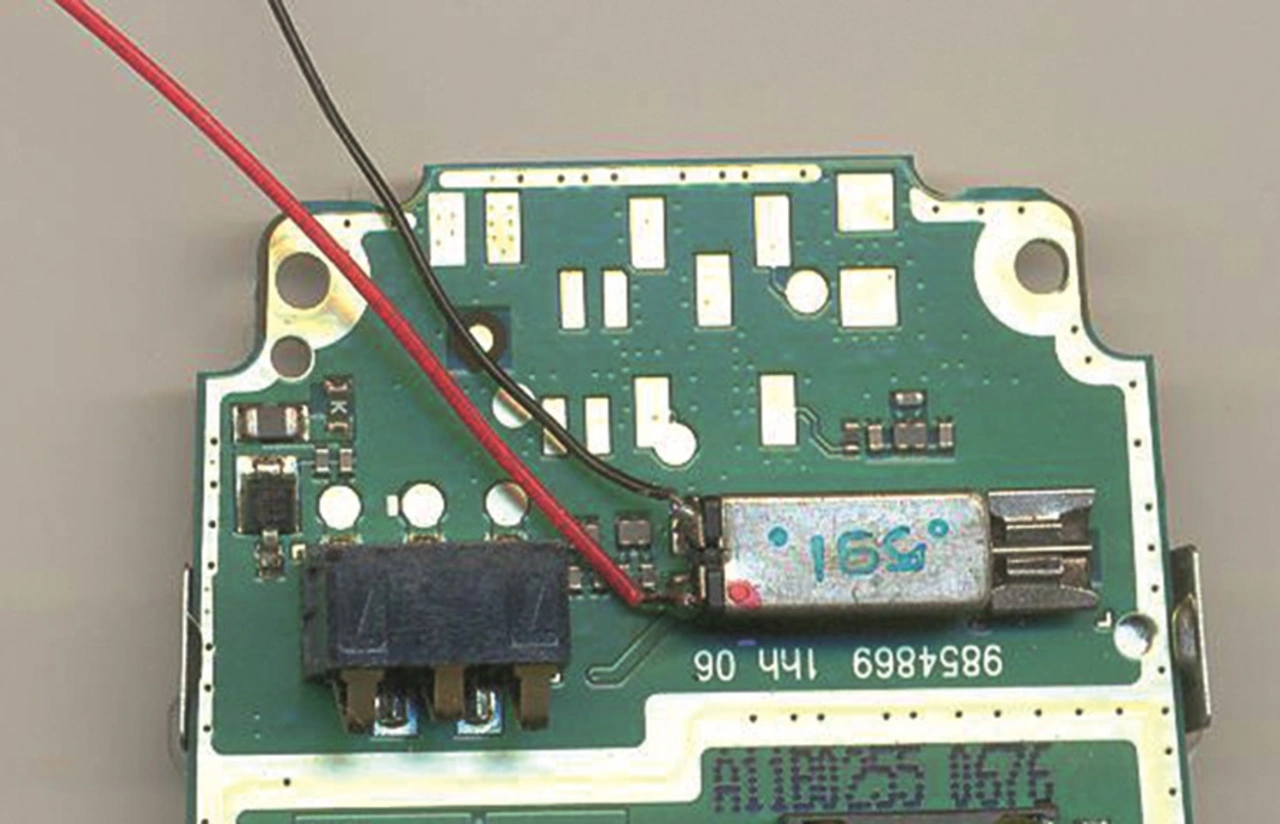

Am besten sind jedoch die beiden Kontakte des Vibrationsmotors zu erreichen. Dieser Motor benötigt eine Gleichspannung von ca. 1 V und zieht einen Strom von ca. 20 mA, was somit die besten Voraussetzungen für die Erzeugung eines Schaltsignals bietet. Der Vibrationsmotor verfügt über einen Plus- und über einen Minuspol, die entsprechend zu detektieren sind. Es ist keineswegs sicher, dass dieser Minuspol auch der Schaltungsmasse des Handys entspricht, die mit der Spannungsversorgung verbunden ist, also dem Akku und der Ladeschaltung. Deshalb ist es sinnvoll – auch wenn der Lautsprecher oder das Display »angezapft« werden sollen –, eine galvanische Trennung zwischen dem Handy-Potenzial und dem der Erweiterungsschaltung zu realisieren, beispielsweise mit einem Optokoppler wie dem »CNY17« von Vishay. Außerdem kann man somit schaltungstechnisch dafür sorgen, dass aus dem Handy nur wenig zusätzlicher Strom gezogen wird, sodass der Vibrationsmotor noch nicht einmal ausgebaut, sondern nur zwei Kabel angelötet werden müssen (Bild 5).

Um aus dem kurzen Impuls mit einer Amplitude von ca. 1 V ein stabiles Schaltsignal zum Einschalten zu erzeugen, ist noch etwas mehr Schaltungstechnik [3] erforderlich. Des Weiteren ist zu verifizieren, ob und in welcher Form auch ein Ausschaltsignal zu generieren ist. Dies ließe sich durch einen zweiten Impuls realisieren, wobei der zeitliche Abstand zwischen Ein- und Ausschalten für die jeweilige Anwendung klar definiert und ein Fehlverhalten aufgrund mehrerer (unbeabsichtigter) Klingelsignale hintereinander ausgeschlossen sein müsste.

Ein automatischer Rückruf nach der Erkennung eines Schaltimpulses scheidet als allgemeine Lösung aus, nicht etwa, weil dies kostenpflichtig wäre (man müsste ja selbst auch nicht abheben), sondern weil diese Funktion bei vielen Handys nicht als einstellbare automatisierte Funktion zur Verfügung steht. Bei einigen älteren Modellen, beispielsweise von Siemens, existiert eine spezielle Rückruftaste, die sich beispielsweise per Schalter – etwa mit einem Relais – von der Zusatzschaltung aus bedienen lassen könnte, was lediglich zwei zusätzlich zu verlegende Leitungen zwischen Handy und Schaltung bedeuten würde.

Jobangebote+ passend zum Thema

- Smart mit Stick und Handy

- Einbinden und Konfigurieren

- Wiederbelebung

- Ausschalten per Timer

- Nicht-invasive Signalabnahme mit LDR