Low-Cost-Hardware

Arduino als IoT-Maschine - Teil 1

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Hardware: welches Arduino-Board?

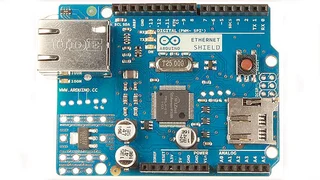

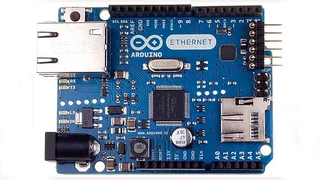

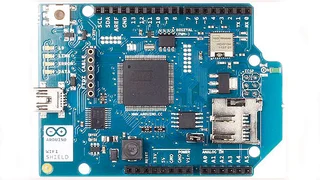

Wollte man bislang einen Arduino dahingehend erweitern, dass er drahtgebunden netzwerkfähig ist, dann konnte beispielsweise ein Arduino Uno mit einem Ethernet Shield ergänzt werden oder man verwendete gleich einen Arduino Ethernet. Das Ethernet Shield, aber auch der Arduino Ethernet stellen eine Ethernet-Schnittstelle auf Basis des Bausteins W5100 (WIZnet Hardwired TCP/IP Embedded Ethernet Controller) zur Verfügung. Um einen Arduino in ein Drahtlos-Netzwerk integrieren zu können, bedurfte es eines WiFi Shields. Das WiFi Shield nutzt ein HDG104/HDG204 Wireless LAN 802.11b/g System-in-Package für die drahtlose Kommunikation. Ein ATmega32UC3 stellt einen IP-Stack für TCP und UDP zur Verfügung. Das WiFi Shield ist kompatibel zu den Standards IEEE 802.11b und IEEE 802.11g.

Jobangebote+ passend zum Thema

Arduino als IoT-Maschine -Bilder 1 bis 9

Bild 1 zeigt ein Arduino Ethernet Shield, welches auf einen Arduino aufgesteckt werden kann und diesem so eine Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Bild 2 zeigt einen Arduino Ethernet, eine Kombination von Arduino und Ethernet Interface auf einem Board. Der Unterschied zu anderen Arduino Boards ist, dass kein USB-Serial-Chip zur Verfügung steht. Der Ethernet-Teil ist identisch zum Ethernet Shield. Bild 3 zeigt schließlich ein Arduino WiFi Shield.

Der Arduino Yún unterscheidet sich von anderen Arduino Boards darin, dass er keine externe Erweiterung und kein zusätzliches Shield zum Erreichen der Netzwerkfähigkeit benötigt. Auf dem Board ist zusätzlich ein Atheros AR9331, ein System-on-a-Chip (SoC) für 2,4-GHz-WLAN und Router-Anwendungen vorhanden, der die Netzwerkfähigkeit durch Bereitstellen von LAN und WLAN sicherstellt. Linino, ein auf OpenWRT aufbauendes Linux-Derivat, steht als Betriebssystem für den Atheros AR9331 zur Verfügung.

Die Kombination von Arduino- und Linux Device macht den Arduino Yún zu einer leistungsstarken Plattform für vernetzte Linux-Anwendungen und IoT-Projekte, verbunden mit der Einfachheit des Arduino. Zusätzlich zu den Linux-Kommandos einschließlich cURL können auch einfach eigene Shell-, Lua- oder Python-Skripte für eine robuste Interaktion mit dem Arduino Yún eingesetzt werden. Bild 4 zeigt den Arduino Yún. Auf der Vorderseite ist im oberen Teil der Atheros AR9331 angeordnet. Auf der Rückseite befindet sich u.a. ein AU6350-Controller, der einen USB-2.0-Hub und einen SD-Card-Steckplatz steuert. Ebenfalls auf der Rückseite ist die Internationalität des Produktes ausgewiesen. Die Väter des Arduino sind in Italien zu Hause. Entwickelt wurde das Board mit der Fa. Dog Hunter aus den USA. Designt wurde das Board in der Schweiz und schlussendlich wird es in Taiwan gefertigt.

Der Arduino TRE kann als Erweiterung des Arduino Leonardo mit einem Sitara-AM335x-Prozessor von Texas Instruments, wie im Beagle Bone eingesetzt, angesehen werden (Bild 5). Durch den Einsatz des mit 1 GHz getakteten Sitara-Prozessors werden bis zu 100 Mal mehr Performance des Arduino TRE gegenüber dem Arduino Leonardo oder Uno verkündet. Die Kombination eines Atmel-ATmega32U4-Mikrocontrollers mit dem leistungsfähigen Sitara-Prozessor als Embedded Linux Device verbindet die Echtzeitfähigkeit eines Mikrocontrollers mit der Funktionalität eines Linux-Systems. Als Netzwerk-Hub schafft dieses die Grundvoraussetzungen für innovative Internet-of-Things- (IoT) und Cloud-Anwendungen (http://e2e.ti.com/blogs_/b/toolsinsider/archive/ 2013/10/03/introducing-arduino-tre.aspx). Arduino TRE ist für Frühjahr 2014 angekündigt, war aber bei Redaktionsschluss noch nicht verfügbar.

Einen anderen Weg ist Intel mit seinem Arduino-kompatiblen Galileo Board gegangen, das mit einem Quark-X1000-Prozessor (SoC) ausgestattet ist (Bild 6). Der Quark X1000 ist ein 32-bit-Prozessor mit einem Prozessorkern, der den Pentium-Befehlssatz enthält. Einen separaten Arduino gibt es nicht auf diesem Board. Trotzdem ist das Intel Galileo Board Software-kompatibel zur Arduino-Infrastruktur, wodurch die Handhabung gewohnt einfach bleibt. Interessant ist die nach außen zur Verfügung stehende Mini-PCI-Express-Schnittstelle.

UDOO (Bild 7) ist ein Controller Board, welches einen ARM-Cortex-M3-Mikrocontroller von Atmel (SAM3X8E , wie beim Arduino Due) und einen Freescale i.MX6 mit zwei oder vier ARM-Cortex-A9-Kernen kombiniert und darauf eine Linux-Distribution, wie Debian oder Ubuntu, oder Android als Betriebssystem nutzt. UDOO ist aus einer Kickstarter-Initiative hervorgegangen, welche von 4172 sogenannten Backers finanziell unterstützt wurde. Bereits zwei Tage nach Start der Initiative war das ursprüngliche Ziel von 27.000 US-Dollar erreicht. Insgesamt kam eine Summe von 641.614 US-Dollar für das Projekt zusammen.

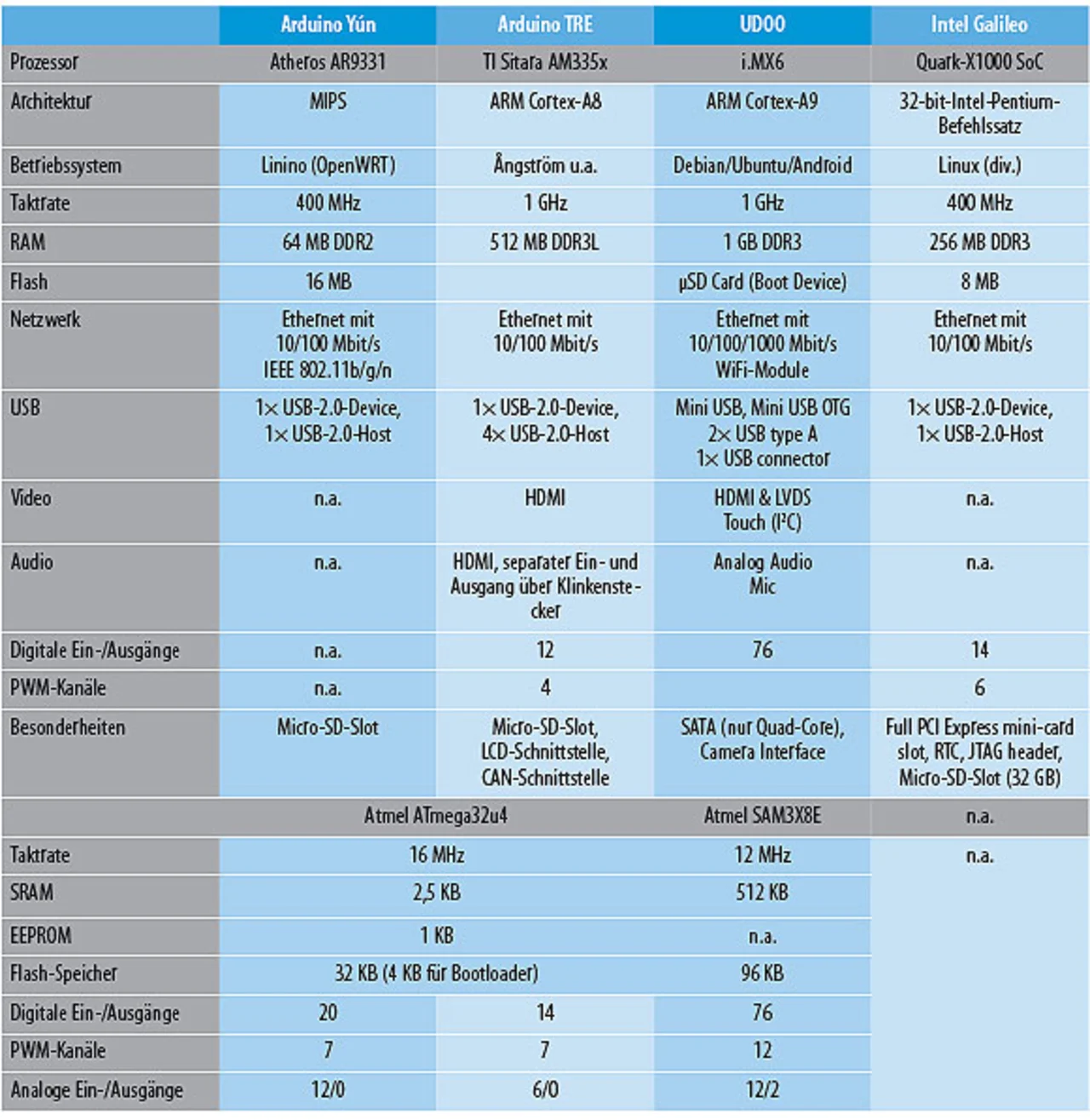

Als Ergebnis dieses Projekts steht heute mit UDOO eine Prototyping-Plattform zur Verfügung, die die Arduino-Welt mit einem leistungsfähigen Linux Device verbindet. Die technischen Daten der vier Controller-Varianten sind in der Tabelle zusammengestellt.

- Arduino als IoT-Maschine - Teil 1

- Hardware: welches Arduino-Board?

- UDOO – zwei Welten auf einem Board